遺址信息

上山遺址

上山遺址上山遺址是國務院2006年公布的第六批全國重點文物保護單位之一。位於浙江省中部的浦江縣。

發掘出上山遺址的原因,起初是去挖掘另一個新石器時代遺址-塘山背遺址,它是錢塘江以南所發現的第一個良渚文化墓地。卻因此揭開了古人類文明發展史,還為河姆渡遺址未解開的謎團作出了解答。

遺址特徵

上山遺址

上山遺址上山遺址是中國迄今發現的年代最早的新石器時代遺址之一。遺址的年代距今約9000-11000年。當初河姆渡遺址出土7000年的人工栽培的水稻,曾將世界稻作農業起源的研究熱點引到長江下游地區,而上山遺址又將這一記錄提前了3000多年。上山遺址的發現是中國早期新石器時代考古的重大突破,將長江中下游地區的人類文明發展史大大推前,也進一步證實了中國是世界上最早種植水稻的國家之一。

在上山遺址出土的夾碳陶片的表面,發現較多的稻殼印痕,胎土中夾雜大量的稻殼。對陶片取樣進行植物矽酸體分析顯示,這是經過人類選擇的早期栽培稻。這一結論表明,上山遺址是迄今發現的、保存豐富栽培稻遺存的、年代最早的新石器時代遺址,這證明了上山遺址所在的長江下游地區是世界稻作農業的最早起源地之一。

遺址內具有明顯的由舊石器向新石器過渡的特徵。在遺址出土的陶器(片)和石器中,陶器多為夾炭紅衣陶,數量少,陶質疏鬆,火候低,器型十分簡單。石器以打制石器為主,並發現少量通體磨光的石錛和石斧,其中以石磨盤和石磨棒的組合最具特點,反映了與原始農業緊密相關的經濟生活模式。

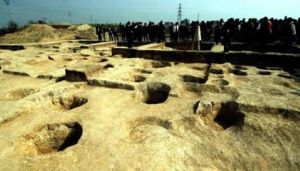

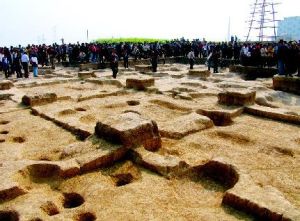

中國迄今發現的萬年以上的早期新石器時代遺址中,以洞穴、山地遺址類型為主,而浦江的上山遺址位於浙中盆地,四周平坦開闊。這是人類早期定居生活的一種全新選擇。遺址發現了結構比較完整的木構建築基址,這反映了長江下游地區在新石器時代早期農業定居生活發生、發展中的優勢地位。

發現過程

上山遺址

上山遺址2000年秋,浙江省文物考古研究所在浦陽江上游地區進行的新石器時代遺址考古調查過程中發現了遺址。2001年2-5月,浙江省文物考古研究所、浦江博物館對遺址進行正式發掘。

遺址第7至3層為新石器時代堆積,文化面貌以大量的打制並有滾磨痕跡的圓石球、鈍角長方體的磨棒、形制較大的石磨盤及夾炭紅衣陶器為基本特徵。陶器多厚胎,低溫燒制;器形單調,多為敞口、斜腹、小平底的盆類器,中腹或近沿處見有粗圓的橋形環鈕。另外,石器中還有極少量的磨製石錛,陶器中也見極少量的釜、罐類器。陶器的紋飾僅見極少量的繩紋、戳印紋。特別值得指出的是,由於陶器的燒成溫度低,胎體保留有粒形明確稻穀殼粒,數量多。

遺址還發現建築遺存,建築形式以木柱腐爛後遺留的柱洞遺蹟作為判斷的依據。第三層下編號F1的房址遺存具有明確的結構單元,柱洞分三列,長14米、間距3米,布列呈西北東南向。這種類型的建築布局與河姆渡遺址的乾欄建築基礎有相似之處。

上山遺址以石球、石磨棒、石磨盤及厚胎炭紅陶“盆”為組合特徵的遺存內涵迥異於浙江及附近地區已往發現的其它新石器時代遺址。石球、石磨棒、石磨盤與原始的採集、農業經濟模式密切相關,陶胎中發現的大量稻穀顆粒也成為這一判斷的重要佐證。厚胎夾炭陶的斷面上發現層理現象,反映一種十分原始的“貼築法”制陶技術。北京大學文博學院對上山遺址出土的夾炭陶標本進行了碳十四年代測定,其校正年代達距今10000年。