演化歷史

三清山的第一次大海浸發生於14億年前的中元古界。那時三清山地區的地殼運動正處於“地槽”沉降階段,海水浸沒達4億年之久,沉積數千米厚的雙橋山群的復理式海相碎屑岩,並夾雜有海底火山噴發物。在“晉寧運動”後,才結束了地槽式沉降歷史,地殼開始逐漸回返上升,出水為陸,三清山地區進入相對穩定的“地台”階段。10億年前,三清山地區成為華南洋中的一個島弧,9-8.5億年前後,洋盆消失、揚子古板塊與華夏古板塊碰撞,三清山地區恰處於古板塊結合帶。中生代以來,陸內A型俯衝與陸內伸展奠定了地質構造和地理格架,為三清山花崗岩地質地貌的形成、生物的繁衍以及人類的發展提供了優越的地質環境。

三清山

三清山 約9億年前後,揚子古板塊與華夏古板塊碰撞對接,並成為Rodinia超大陸的組成部分,留下了珍貴的古洋殼殘跡即蛇綠混雜岩帶(9.68億年)和蘭閃石片岩(8.66±0.14億年),是古板塊對接和晉寧造山運動的重要見證。8.3~8億年前進入裂谷期,Rodinia超大陸裂解,三清山位於揚子大陸板塊與華南裂谷海盆之間的過渡帶,形成了海相磨拉石—復理石和雙峰式火山岩建造。南華紀早期,區內處於濱海—陸表海的沉積環境中,以碎屑建造沉積為主;隨之“雪球事件”出現,留下了古冰川活動的遺蹟—南沱組冰磧岩。

震旦紀,陸殼基本固結,氣候轉暖,冰雪消融,到了震旦紀末期,發生第二次大海浸,海水浸沒達1.6億年之久,一直延續到奧陶紀末期,沉積4000多米厚的淺海相砂頁岩和碳酸鹽岩類,並含有三葉蟲、筆石和海綿等海相古生物化石,沉積了一套淺海相泥矽質和碳酸鹽建造。經奧陶紀末期的“加里東第一幕”造山運動,三清山從此完全脫離海水環境,不再接受沉積。在距今4.4億年前的志留紀早期,雖發生第三次大海浸,但海水僅到達三清山東南角的邊緣部分。2億多年前,三清山結束了長期的海洋歷史,開始進入內陸發展的新階段。1.8億年前,侏羅紀晚期與白堊紀,三清山區域內發生異常強烈的造山運動,即燕山期運動,並伴隨有大規模的酸性岩漿浸入活動,從而奠定三清山構景的地質基礎。中生代是三清山花崗岩成岩、成山的重要時期,也是花崗岩地質、花崗岩地貌、花崗岩生態的奠基時期。此後,又通過新生代的變化,才造就了現今的奇特的花崗岩景觀和獨特的生態系統。

三清山雙面風化殼的演化

三清山雙面風化殼的演化 三疊世印支運動之後,三清山及其相鄰地區為陸內地勢相對較低的複式向斜。此後,才逐漸形成今日所見的盆嶺地貌格局。

在中—晚侏羅世—早白堊世盆嶺雛形期,由於歐亞板塊與古太平洋板塊相互作用,區內發生了強烈的燕山期陸內造山動動,隨著贛東北深斷裂的陸內俯衝作用,形成了北東向三清花崗岩基,懷玉山脈開始呈擠壓型“坳中隆”式低緩隆起,並逐漸發生弱剝蝕,兩側出現陸相盆地。當時,包括三清山在內的古歐亞大陸與古北美古大陸曾是相連的。

在晚白堊世盆嶺伸展成型期,進入喜馬拉雅期,地殼於造山後,強烈伸展,發生大規模斷塊作用。懷玉山脈急劇隆升,強烈剝蝕,花崗岩體暴露地表,估算剝蝕厚度約4000~5000m。山脈兩側作不均衡斷陷,形成紅色碎屑岩斷陷盆地,北側盆地規模較小,南側信江斷陷盆地規模大,堆積紅色碎屑岩厚度2000~3000m。山體與盆地存在巨大反差。是懷玉山脈主要的形成期。歐亞古大陸與北美古大陸開始分離。在古近紀至新近紀盆嶺緩變期,為地殼強烈伸展後的相對休眠期,山體剝蝕微弱,盆地萎縮,缺失沉積。

在第四紀盆嶺改造期,地殼作波浪狀緩慢抬升,在懷玉山脈上部和近山麓地帶的三清湖喀期特峰林都保留有3級夷平面,信江河谷形成3級階地。從懷玉山山脈、山麓至信江盆地,地殼隆升幅度依次降低。同時沿部分斷裂,發生差異升降作用。三清山受周邊所圍繞的3條正斷裂控制,再次緩慢抬升,在懷玉山脈隆起的背景下,形成“隆上隆”,成為懷玉山山脈的最高峰,也是三清山峰林景觀的造景時期 。

地質構造

區域地層

三清山區域地層自元古宙至第四紀地層均有不同程度的出露。包括有中新元古界的張村群、河上鎮群、南華系、震旦系、古生界、中生界等。

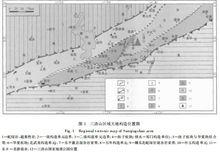

三清山區域大地構造位置圖

三清山區域大地構造位置圖 中新元古界的張村群,分布於三清山北部地帶,為洋盆島弧型蛇綠混雜岩,岩石組合有淺變質細碧岩、石英角斑岩、火山凝灰質-泥砂質濁流沉積,混雜大量蛇綠岩塊體。新元古界主要分別於三清山的北部地區,其下部為河上鎮群,以淺變質的砂岩、板岩為主夾裂谷型雙峰式火山岩(玄武岩、流紋岩),不整合於張村群之上;中部為南華系海相碎屑岩、冰磧泥礫岩夾灰岩;上部為震旦系矽質岩、碳酸鹽岩。

古生界主要分布於三清山山體周圍及周邊地區,寒武系以碳酸鹽岩為主夾泥、矽質頁岩,底部為黑色頁岩;奧陶系以頁岩為主夾瘤狀灰岩,產豐富的筆石動物化石;志留係為泥砂質碎屑岩;泥盆係為砂礫岩、石英砂岩、粉砂質頁岩,往往不整合於前泥盆系之上;石炭系與二疊係為碳酸鹽岩。中生界以侏羅系和白堊係為主。

三疊系局部分布,中下部為碳酸鹽岩與頁岩、上部為含煤碎屑岩且往往不整合於早期地層之上;侏羅系出露於三清山外圍的中生代盆地的邊緣地帶,下部為淺色砂岩、中部為雜色砂頁岩並產有矽化木化石、上部為陸相火山雜岩;白堊系分布於三清山外圍的中生代陸相盆地內,以紅色及雜色碎屑岩係為主,下部為陸相火山碎屑岩,上部產有恐龍蛋及恐龍骨骼化石。

新生界僅發育第四系,且分布局限,主要分布於溝谷凹地和平地,以沖洪積粘土、亞粘土、砂礫石層或碎石粘土層為主 。

褶皺構造

分布於三清山的北西、北東部,為由南華系—志留系沉積蓋層組成的北東向侏羅山式褶皺。在區域上本期褶皺常被侏羅紀以來的地層不整合覆蓋,故推斷其應為印支期褶皺。主要有:

(1)黃土嶺複式背斜:位於三清山北西部的黃土嶺一帶,屬於區域上的黃土嶺—開化複式背斜的一部份,其軸線走向北東,褶皺向北東傾伏、向南西撒開,區內延長約15km。軸面近直立,兩翼產狀比較紊亂,北西翼產狀較陡,為300~350°∠30~75°,南東翼產狀較緩,為120~150°∠30~60°。核部地層為南華紀地層,翼部地層由震旦紀—奧陶紀地層組成。南翼出露較廣泛,常形成一些次級背向斜構造。

(2)華眉山向斜:分布於三清山的北東部,其軸線走向北東—南西向,其南西端起於懷玉山岩體旁側,北東端經源頭向區域上延伸,軸線走向67°,北西翼略陡,傾角40°~60°,南東翼較緩,傾角30°~50°。核部地層為早奧陶世印渚埠組,翼部由晚寒武世地層組成 。

斷裂構造

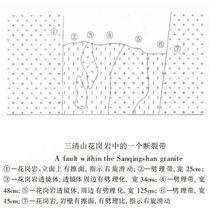

三清山花崗岩中的一個斷裂帶

三清山花崗岩中的一個斷裂帶 區內斷裂構造非常發育,斷裂方向主要為北東向,其次為北北東向、北西向,從形成時間上來看,北東向斷裂最早形成,其次為北北東向,而北西向斷裂帶最晚形成。主要斷裂構造有正斷層、逆斷層等。主要斷層為楓林—紫湖鎮斷裂帶、小坑—芭蕉塢斷層、芭蕉塢—下西坑斷層,它們均以正斷層性質為,形成斷層谷並把三清山主體部分切割成了一個“三角形斷塊山”。

(1)楓林—紫湖鎮花崗岩斷層:位於三清山東南部,由數條呈北東50°~60°延伸斷層所組成,傾向南東,傾角60°。北西盤上升,南東盤下降。沿斷層見有早期剪下活動形成的劈理化帶、片理化帶和後期活動形成的斷層角礫岩帶,寬10~40m,為一多期活動斷裂,沿斷層為溝谷水系。如線狀沖溝、“膝”狀延伸的水系等。

(2)鵝公嶺—下西坑花崗岩斷層:位於三清山東—北東部,走向北西,傾向北東,傾角65°~70°,其南西盤上升,北東盤下降。斷層面發育片理化花崗岩、構造角礫岩,岩石強烈矽化,礦物重結晶,見石英晶簇和瑪瑙。沿斷層形成斷層谷地貌,在其南東段還斷斷續續可見矽化帶形成的斷層崖。

(3)小坑—芭蕉塢花崗岩斷層:位於三清山北西部,走向北北東,傾向北西,傾角70°,切斷了北東向斷層,其南東東盤上升,北西西盤下降。順斷層發育構造角礫岩、矽化岩、碎裂岩。沿主斷層走向形成斷層谷地貌 。

岩石構成

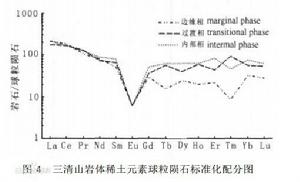

三清山岩體情況

三清山岩體情況 三清山地區岩漿岩活動較頻繁,岩漿岩分布較廣泛,其岩漿岩主要為 超酸性侵入岩,即燕山晚期形成的三清山花崗岩體(屬懷玉山岩體的一部分),構成了三清山的主體。三清山花崗岩體位於三清山山體的中心部位,其平面形態呈不規則狀,在山體內出露面積約98km 。花崗岩侵入於黃土嶺複式背斜南翼的南華紀—奧陶紀地層中,呈岩基、岩株狀產出,侵入接觸界線不規則,呈波狀、港灣狀或枝叉狀,接觸面產狀傾向圍岩。內接觸帶見1~3cm寬的緻密堅硬的細晶冷凝邊,岩體中殘留頂蓋常見,為淺剝蝕程度。外接觸帶具較強的熱接觸變質作用,形成寬500~2000餘米的熱接觸變質暈。岩體內原生流動構造不發育,繼承性脈岩發育,主要有花崗細晶岩、偉晶岩、花崗斑岩、閃長玢岩及輝長輝綠岩脈等。岩體內常見較多大小不等,形態不規則的暗色礦物相對富集閃長質包體。圍岩蝕變主要有矽卡岩化、矽化及綠泥石化等。岩體主要礦物成分為鉀長石、斜長石、石英、黑雲母等。

三清山花崗岩體內,常見有較多大小不等,形態不規則的暗色礦物相對富集的閃長質包體。花崗雜岩體明顯受北東向斷裂構造控制,但岩體的侵入接觸界線不規則,岩體中殘留頂蓋發育,外接觸熱變質帶出露寬度較大,原生流動構造不明顯,岩石的氧化係數平均為0.47。花崗岩基中的主體侵入期岩體分為三個相帶,邊緣相為細粒似斑狀鉀長花崗岩,過渡相為中粒至中粗粒似斑狀鉀長花崗岩,中心相僅見於溝谷中為粗粒似斑鉀長花崗岩,且圍岩殘留頂蓋較多,說明岩體剝蝕程度淺。花崗岩的侵位深度估算為4000~4500m。

• 岩性岩相

三清山花崗岩的主期侵入體可劃分為三個相帶,即:

邊緣相:岩性為細粒(微細粒—含斑)斑狀黑雲二長花崗岩;

過渡相:岩性為中細粒斑狀黑雲鉀長花崗岩;

內部相:岩性為中粗粒斑狀黑雲鉀長花崗岩。

三個相帶在平面上並未構成同心環狀形態,尤其是內部相成不規則狀分布,這是由於岩漿上侵過程中區內構造應力場變化較大、岩漿冷凝結晶的環境較動盪,加上地殼上升後,地形切割程度和剝蝕程度的不均一性造成的。

• 花崗岩體內部構造

在三清山花崗岩體的內部,主要發育兩組方向的垂直節理,其一為北東—北北東走向、其二為北西走向,二者構成棋盤格式的組合方式。這些節理裂隙構造均具張—剪性特徵,密度稀,強度大,延伸長,切割深,呈帶狀產出,是三清山花崗岩成景的主控改造。另外區內還發育一組近水平節理,它們共同組成的裂隙網路,經沖刷剝蝕風化作用,形成各種造型獨特的景觀。節理的構造形跡在大多數的峰林景觀中均可見及。前者自南西往北東,整體走向具有由收斂至撒開的趨勢,在巨觀上形成似帚狀產出,發育規模較大,在空間上往往呈帶狀展布,是控制西部峰牆(西海重牆、九天長城等)和南部峽谷(福壽門、一線天等)的主要構造。後者總體走向北西向,往南東部略轉向近南北,其規模自北往南逐漸加大,且呈帶狀產出,是控制中部峰柱、南東部峰牆及部分峽谷的主要構造。另外花崗岩中還發育一組近水平節理,是造型石景的主控構造,即峰牆、峰柱等景觀經水平節理切割和風化剝蝕沖刷作用,形成各種造型獨特的景觀 。

地形地貌

地貌類型

三清山的山勢是東、南、西三面陡峻,北面平緩,地勢高差很大。從整體看,東坡從金沙至玉京峰,西坡從橫坦、汾水至玉京峰,恰為兩個相靠的凹球面,它們與南部的凸球面合成高聳入雲、層巒疊峰的奇特地貌。東坡比西坡平緩,南坡又比東坡平緩。組成三清山主體的岩石為燕山晚期花崗岩,其中邊緣相和過渡相的花崗岩是構成三清山峰巒的主要岩石,近谷底則多為內部相的中粗粒斑狀、似斑狀黑雲母花崗岩,因其極易風化剝蝕,故多形成稍緩地形。

• 地貌形態

三清山地貌基本形態可分為山地和丘陵兩種類型,其中的山地又可分為中山和低山兩個亞類,丘陵又可分為高丘和低丘兩個亞類。

• 成因類型

根據地貌發育的主營力,三清山地貌成因類型為構造侵蝕和流水侵蝕地貌,又可分為4種類型,即構造侵蝕中山地貌、構造侵蝕低山地貌、流水侵蝕剝蝕高丘地貌、流水侵蝕剝蝕低丘地貌 。

單元區劃

• 地貌形態類型單元區劃

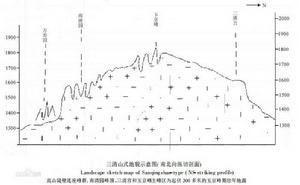

三清山式地貌示意圖

三清山式地貌示意圖 若以形態量計(比高和發布面積百分數)特徵為劃分依據,可將三清山花崗岩地貌劃分為以下4種地貌區:

(1)強烈中切割中山地貌區:以玉京峰為中心,從其南西的雲蓋峰一直延伸至其北東的大塢頭一帶均屬此地貌區,海拔1000~1800m,1000m以上的山峰也占到山體總面積的1/3,切割深度數百米至千餘米,切割程度>50%。

(2)強烈淺切割低山地貌區:鵝公嶺-王山、上橫坦—大源塢、酒盞地-上西坑等地均屬此地貌區,海拔500~1000m,切割深度100~500m,切割程度達50%。

(3)微弱淺切割高丘地貌區:分布於楓林、中坑、雙溪、汾水等地,海拔300~500m,只有少數山頭超過500m,切割深度100~200m左右,切割程度