簡介

三教合流

三教合流所謂“三教合流” 從佛教在東漢時期進入中國以後,就有所謂三教,即儒、釋、道三家。儒教就是以孔丘為主的儒家思想,道教就是以老子為主的道家的一部分思想,佛教則是以釋迦牟尼為主的思想。

“三教”的說法在東漢時期就已經出現。“三教合流”的說法據說由南北朝時期的醫學家、道家學者陶宏景較先提出。

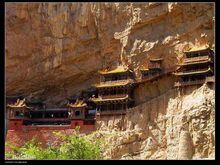

山西省著名的懸空寺有“三教殿”主殿,內供奉孔子,老子,釋迦牟尼的塑像。 四大石窟中的大足石刻主要內容就為三教合流。

代表建築

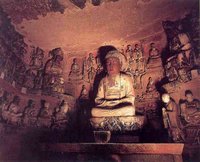

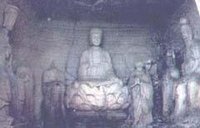

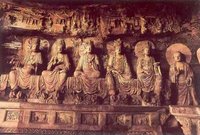

重慶大足石刻

重慶大足區大足石刻:石雕的人物匯集三教九流。5A級景區。

三教合流

三教合流大同恆山懸空寺

大同市渾源縣懸空寺(玄空寺):“三教殿”主殿,內供奉孔子,老子,釋迦牟尼的塑像。4A級景區。

大同渾源縣懸空寺

大同渾源縣懸空寺廣元寶雲寺

寶雲寺位於蒼溪縣縣城以南3000米處,坐西北向東南。據廟裡師傅說,房舍建於唐代,以前是屬於道教,在整修西武當山時該觀被縣文化旅遊局劃給了佛教僧侶使用,改作“寶雲寺”。

廣元寶雲寺

廣元寶雲寺該觀本名蠶絲觀,於明末被毀,清初重建,香火盛旺。直至“文化大革命”破“四舊”時又被毀,改作國小課堂供附近孩子讀書使用。上個世紀八十年代末,道教名縣蒼溪道教信徒香火重燃,在縣委政府的支持下於蒼溪城東紅軍渡遺址旁的的筆架山(後取為“西武當山”)興建道教宮觀,便漸漸冷落了相距不遠的城南蠶絲觀。

融合發展

儒、道、佛是中國傳統文化的主體,三教的分合是貫穿近二千年中國思想文化史中一股重要的流,對中國文化乃至中國社會的變遷產生巨大影響。對於此種現象,學者多以三教合一統而論之。然而,從三教並立到三教合一,則有一個過程。元明間“三教合一”一詞的出現可以說是三教間關係已經具有內質的演變。

(一) “三教”,指的是儒、道、釋三家。三教概念的發展,可以分幾個階段,魏晉南北朝是一個階段,唐宋是一個階段,元明清是一個階段。最初的階段里,雖然有三教的連稱,不過彼此是獨立的,當然相互間都有影響,儒、道、佛三者之所以相提並論,則是偏重於它們社會功能的互補。中間的階段是一個過渡的階段,主要在於彼此內在意識上的流通融合,逐步變成你中有我,我中有你,但就其主流而言,依然各樹一幟。只有最後的階段才出現真正宗教形態上的三教合一。其中,第二階段是在繼續第一階段三教功能互補的基礎上更添新內容,第三階段亦是在前二個階段的底子上再演化出來“三教合一”的新成份,這也反映了三教合流的趨勢越來越大。

三教在社會上的客觀存在是三教概念出現的基礎,不過三教概念的提出卻是社會意識發展變化的結果。佛教的傳入和道教的形成是在兩漢之間,雖然“佛教傳來以後的中國宗教史,是儒、道、佛三教的交涉史”,但三教概念的出現和被社會所廣泛接受,卻是在魏晉南北朝時率先由佛教表現出來的,三國之前人們的論著中是沒有“三教”一詞的。《廣弘明集》卷一載有《吳主孫權論述佛道三宗》一文,同時提及儒、道、釋三家。以及“牟子作《理惑論》,論儒佛思想之一致;道安以<老子>語解<般若經>;這些可以說是三教一致的最初意見”

至隋唐兩宋,不僅三教鼎立的局面達到了一個高潮,三教理念的交流也空前頻繁。陳寅恪先生謂:“南北朝時,即有儒釋道三教之目(北周衛元嵩撰齊三教論七卷。見舊唐書肆柒經籍志下)至李唐之世,遂成固定之制度”。當時,三教之間關係成了政治上的一個熱門話題,隋唐宋諸朝間屢屢舉行的三教辯論大會,雖然表面上呈現了三家之間的區別與矛盾,但客觀上卻為三教的思想交流和融合提供了絕好的機會,並反映了社會政治對整合三家的需要。如唐“貞元十二年四月,德宗誕日,御麟德殿,召給事中徐岱、兵部郎中趙需、禮部郎中許孟容與渠牟及道士萬參成、沙門譚延等十二人,講論儒、道、釋三教”。

三教合流

三教合流三教在唐宋時頻頻進行的廷爭,通過彼此之間的相互陳述與辯論,結果卻有了更多共同使用的辭彙、概念和思維表達方式,若“借儒者之言,以文佛老之說,學者利其簡便”,客觀上使三教在內質上加深了彼此的了解與認同。如從唐代起開始風行中國佛教界的禪宗“是一個典型的儒、釋、道三教結合的派別”。甚至從唐時起“中醫藥學是儒、道、佛的一種共同語言和聯繫紐帶”。

不論是魏晉還是隋唐,三教的並提,都可以說有著以下的意味:第一,表明作為社會的意識力量,儒、道、釋各有影響範圍,可以說三分天下,雖然其間常有高低先後之爭。第二,所謂三教歸一、三教一家之類的說法,不論是出於那一家之口,無一不是從維護社會道德,有利政治統治為出發點和歸宿,認為在這方面是完全“一”致的,即所謂“三教雖殊,同歸於善”。

這種“一”致被強調的結果,實際上是將儒家理念作為三教的取捨標準,故反對三教並提的一方,也是以佛、道二家不具備能與儒家等量齊觀的社會功能作為一條重要理由,認為三者在道德趨向上仍未一致,甚至還有所牴牾。不過在魏晉,乃至隋唐,反對方始終不是社會主流意見,至少在絕大多數時間裡未被最高統治者所採納。第三,三教仍然各自保持著獨立的形態,不過相互間在觀念和思想方式上,不斷地進行交流和融合,一定程度上從外在功能上的互補加深到內在思想上的融通。

(二) 從統合的角度看,“三教合一”的含義無疑要比“三教”更進一步。關鍵在於對“合一”的理解。如果將“合一”視作儒、道、佛三家的內在義理上,特別是在道德標準取向上走向融合的一種趨勢,當然可以,但此至少在明代之前是稱為“三教合流”或“三教歸一”的。其實一般現在的學術著作中在說三教合一時,也就是這個意思。

其一依然是以往“三教歸一”、“三教一家”的那層意思,即主要指三家在道德價值觀念上的一致性。如顧憲成在《明故禮部儀制司主事欽降南陽府鄧州判官文石張君墓志銘》中云:“東溟管公倡道東南,標三教合一之宗。君相與質難數百言,管公心屈”。不過,從明代一位監察御史陸隴其所云,“今人言三教合一,豈非朱子之所嘆然。又有謂三教不可合而各有其妙,不妨並存者,則又是以不合為合,尤巧於包羅和會者也”。陸氏所謂三教的兩種合一,其區別正是表現於外在形態上,即當時人們確有主張將三教混為一體。

三教合一概念在明代的提出,必定是當時的社會中已經有了合三教為一教的某種實際形態存在,哪怕是一種模糊的存在。值得注意的是,當時社會上確存在三教形態上的共一。如到了明代,三教共同崇拜的神祗日益流行,其中最盛的是關帝信仰,約成書於明中期的《三界伏魔關聖帝君忠孝忠義真經》稱關羽君臨三界,“掌儒釋道教之權,管天地人才之柄”。再如晚明的林兆恩甚至創立以儒為主體的三教合一的宗教“三一教”,宣稱要通過“煉心”、“崇禮”、“救濟”等手段,“以三教歸儒之說,三綱復古之旨,而思易天下後世”,甚至“立廟塑三教之像:釋迦居中,老子居左,以吾夫子為儒童菩薩塑西像,而處其末座。縉紳名家亦安然信之奉之”。實行了三教在信仰崇拜體系上的合一。從而使三教合一概念的內涵有了質的飛躍。

林兆恩的“三一教”,是以公開標榜三教合為一教作宗旨的,其它一些民間宗教里也有以此為旗幟的,此可見諸於那些民間宗教的經典“寶卷”。如《銷釋悟性還源寶卷·留三教經品》云:“自今慈悲來找你,才留還源三教經”;《開心結果寶卷》中有《三教菩薩品》;《混元紅陽臨凡飄高經》亦有《取三教聖人品》等。此表明明清二代有更多無名有實的三教合一宗教組織,即是上述那些活躍在當時的五花八門民間宗教。對此明末清初時的顏習齋看得很清楚,他說:“大凡邪教人都說‘三教歸一’或‘萬法歸一’”。在這些民間宗教所奉行的寶卷里,三教之間的原有差別變得模糊甚至消失了,正如安娜·塞德爾所說 ,“這些佛──道經文起源於社會金字塔底層的世俗圈子中,在那裡,兩個宗教在教義上的區別變得越來越模糊不清”。

(三) 在區分三教和三教合一時,有一條界限是需要分明的,即站在佛、道的宗教立場上說三教一家,和以三家觀念統一到一個宗教形態之中是有著根本性的變化,雖然後者也可說是前者觀念發展的結果。

三教合一

三教合一縱觀從三教到三教合一觀念的變化,可以察看到中國社會的一些發展動態。首先,自唐以後,無論是從外在的政治統一,還是內在的專制集權程度,都甚於以往的朝代,而且是一代甚於一代。這種專制集權的大一統社會政治體制的不斷加強,愈來愈需要更為一致的含有宗教形態在內的社會意識形態,於是三教合一的呼聲也越加強烈,包括象明太祖朱元璋這樣統治者的極力提倡。

其次,鑒於自春秋至秦漢思想趨向一致所形成的傳統,三教在長期並存的過程中,內質上通過交流,彼此的認同越來越加深,隨著時間的推移,三教的真正合一就有了更充要的條件。如余英時先生指出:“唐宋以來中國宗教倫理髮展的整個趨勢,這一長期發展最後匯歸於明代的‘三教合一’,可以說是事有必至的。

再次,由於十三世紀以後佛教在印度的瓦解,使中國佛教再也難以吸收與中國文化異質的東西,這對加速與其它二家的同化,反而成了有利因素。最後,中國民眾在宗教上一向是兼容並收的,儒、道、佛諸家的內容都早已司空見慣,三教合一把這些他們最熟悉的東西調和起來,推陳出新,民眾是樂於其成的。這成了促成三教合一的重要社會條件。

三教合一概念及其相呼應的宗教形態在明代的出現既跟社會演變相關,也跟儒家學說的發展有關。林兆恩的“三一教”也好,其它形形色色的類似民間宗教也好,它們的社會道德取向卻來自於儒家的價值觀,可以說是宋明理學發展出來的一個副產品。宋明理學,正如很多學者所已經指出的那樣,它的形成,是吸收了不少佛、道二家思想的結果,也強化了它的宗教氣息,“尤其是理學家的修養功夫,無論主誠主敬主靜主寡慾主返觀內心主致良知主敬以直內義以方外……等等,莫不含有宗教上祈禱面目”。

“元明以後,佛教與道教衰落,理學勃興。理學以孔子的倫理思想為核心,攝取了釋、道的大量哲學思想、思維形式和修持方法,使三者密切起來,難解難分”。甚至可以說,宋明理學作為“新儒家比道家、佛家更為一貫地堅持道家、佛家的基本觀念。他們比道家還要道家,比佛家還要佛家”,故可以說其本身就體現著三教合一。然而如此一來,就產生了一種複雜的情況。第一,宋明的新儒學由於種種原因成為一頭獨大的社會統治意識,完全改變了魏晉南北朝時期的三教格局。第二,佛、道二家逐漸在“三教”中淪為配角的地位,這也降低了它們作為宗教在社會上的影響力。第三,在儒家內部,三教合一的思潮發展也愈來愈強烈。

評價

三教合流

三教合流宋代是中國古代學術發生重要轉折的時期,也是中國學術發展的黃金時期。宋代學術史,從內容上看主要表現為,宋學興起並最終取代漢學,古文運動興起並最終取代駢體文,義理性史學出現並最終取代註疏性史學,禪宗獨領天下並最終取代其它宗派成為中國佛教的主流,“三教合一”代替“三教鼎立”成為宋代學術的新思潮,以及科學技術的高度發展和繁榮等。

從學術內涵和本質上看,宋代學術表現出了開放性、兼容性和創造性的特徵;從學術影響上看,宋代學術創新之功多於繼承之功,啟下的意義多於承上的意義,理論與實踐緊密相結合。這種濃重的開拓與創造精神,反映了9世紀中期至13世紀中期儒家、佛家、道家的一般學術價值取向、理念追求和道德人格精神。

王重陽推崇三教合一

重陽全真開化輔極帝君王嘉提出過:“儒門釋戶道相通,三教從來一祖風”,全真道教經過王重陽,馬鈺,邱處機,尹志平,李志常等幾代掌教的宣傳,以及當時金元兩個朝廷的推崇,雖然當中有過被限制發展的歷程,但在三教合一的歷史推崇做法中,幾代全真道士,做出了巨大的貢獻,直至明清時代,道教衰落,但其對於歷史三教的發展,所做出的努力和成就,是應該為後人所記住,不能抹殺。