簡介

三取書院是康熙五十八年(1719)由進士王又朴(本縣人)發起,在三岔河口南岸趙公祠舊址所創建。乾隆二十年(1755),王氏又捐地基,並勸士商捐資在該處修建學舍20間。當時山長的束修(薪俸)、生童的膳食膏獎費用,皆由蘆商捐款項內支給。乾隆四十四年(1779),孫泳任天津知府,“重修三取書院,加生童膏獎,一如問津,士人德之”。到了嘉慶六年(1801),眾商對該院重加修葺,同治六年(1867),移建於鹽官廳後(東浮橋東)。此後,該院所需銀兩經費,同歸運庫支發。

天津自康熙以來,出現了三取、問津、輔仁、集賢、稽古、會文等6座書院。其中最早的是三取書院,位於三岔河口以南、海河東岸原大口胡同一帶,建於康熙58年(1719年),初稱郁文學社。

三取書院是由天津邑人利用三岔河口南趙公祠舊址建立起來的。修建書院時,借趙公祠舊室,又購地增造學舍門垣。數十年後,因缺乏維修,房屋破舊,書院一度衰敗。乾隆年間,在王又朴倡導下,由商民捐資修築學舍12間,三取書院開始復興。

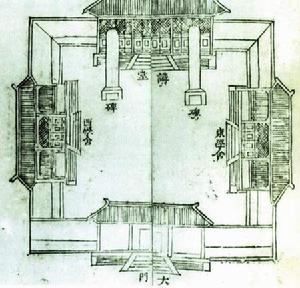

三取書院圖,該院在三岔河口東岸,始建於1719年,為天津第一所培養科舉人才的書院。

三取書院圖,該院在三岔河口東岸,始建於1719年,為天津第一所培養科舉人才的書院。 乾隆23年(1758年),在官場飽經滄桑的王又朴老人回歸鄉里,擔當了三取書院的山長,延師訓課。王又朴為清朝前期天津最有成就的經學家、詩人和散文家。他撰寫的《易翼述信》被采入《四庫全書》。並著有《大學原本說略-讀法》、《中庸總說-讀法》、《河東鹽法志》及《介山自訂年譜等》。其中古文、雜詠和考據訓詁之作被收入《詩禮堂全集》。臧勵和等人編著的《中國人名大辭典》和譚正璧編著的《中國文學家大辭典》及其他辭書中,均有對王又朴的介紹。

三取書院有了王又朴這樣一位主持者,更增加了它的知名度,不公本縣的生員、童生前來參加書院考證課,外縣人也慕名前來求教。

現在三取書院的建築已經找不到了。1989年,在大口胡同附近挖掘出趙公祠石碑的碑座和碑頭,進一步印證文獻的記載是可靠的。三取書院開天津興辦書院之先河,它在天津文化史中的地位和為天津教育事業的舉與發展所直到的促進作用,是不可低估的。

歷史

三取書院在天津城的東北角,位於三岔河口東岸,是天津私人創辦的第一所書院。也正是如此,它開創了天津私人創辦書院的風氣。書院的舊址為趙公祠,是趙良棟、趙宏燮、趙之壁祖孫三代之祠堂。趙良棟在康熙十一年任天津鎮總兵;趙宏燮曾兩任天津道;趙之壁在天津任鹽運使。他們在任期間修堤防、辦義學,多有善政,所以天津人為他們建立了祠堂作為表彰。康熙五十八年(1719年)修築瞿黃口岸,趙公祠正好在大堤的堤尾。由本縣人王又朴發起,建為教書育人的場所,作為士子聚集,預備科舉的地方。初名“郁文學社”,乾隆二十五年(1760年)改名為三取書院,取其鄉試、會試、殿試皆中之意。王又朴是雍正年間進士,是天津著名的學者,擅長詩文。青年時曾以古文受知於桐城派開山祖方苞,得其嫡傳,著述頗豐。他一生樂善好施,尤其熱心本鄉教育事業。乾隆二十年,他又請於官,與士商捐修房舍十二間,作為學舍,延師授課。書院中每個學生的膳食以及學習獎賞,以及山長(即書院負責人)的薪水等經費則由鹽商的捐資助學款支付。同治七年,洋人借住於此,書院遂移到河東鹽關廳後(今東浮橋東,建國道西口路南)。曾經在三取書院做過主講的有楊懌曾,官至湖北巡撫。在八國聯軍攻入天津後,書院遭到破壞,從此一蹶不振。