形態特徵

丁葵草

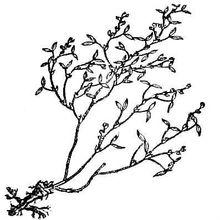

丁葵草丁癸草,多年生小草本,高15-60cm。莖纖細,多分枝,披散或直立,無毛。小葉2枚,生於葉軸頂端,葉片倒卵形或披針形,長1-3.5cm,寬0.5-1cm,先端急尖,基部圓形,厚紙質,兩邊無毛;托葉狹披針形,基部有長約3mm的距。總狀花序腑生,長2-6cm;花無梗;苞片2,盾狀著生,革質,卵形,基部延伸成距,有明顯脈紋,邊緣有白色緣毛;花萼鍾狀,二唇形,有短柔毛;花冠黃色,極突出,旗瓣圓形,翼瓣倒卵形或長圓形,龍骨瓣內彎,短尖,雄蕊10,一體,花葯二型;子房上位,無柄,花柱線形。花後結由2-6個節組成的豆莢,莢節圓形,莢果不開裂,豆莢表面有小針刺,有明顯的細脈及側。花期6-8月。

丁癸草

丁癸草分布範圍

丁葵草

丁葵草分布於雲南、四川、廣東、廣西、福建、江西、台灣。

主要價值

藥名:丁癸草

形態:矮小草本。莖多分枝。小葉2,倒卵形或披針形,長2~3.5厘米。總狀花序;花萼鍾狀,花冠蝶形,黃色;雄蕊10,花絲聯合。6月開花。

採集:生於荒野。全草夏秋採收,曬乾。

功用:清熱解毒,祛瘀消腫,調起利濕。治感冒、胃腸炎、肝炎、痢疾、小兒驚風、頸淋巴結炎。15~30克,水煎服;外用鮮全草搗爛敷。

性味:甘、涼

歸經:脾、肝二經

常用方選

1、肝炎:丁葵草15g,地耳草9g,瓜子金6g,水煎服。

2、急性胃腸炎:丁葵草8g,積雪草15g,白花蛇舌草60g,均鮮全草,搗爛絞汁,加食鹽少許,沖開水,每兩個小時服用一杯。

3、痢疾:丁葵草、龍芽草、烏桕、十大功勞、算盤子根各15g,山蒼子9g,水煎服。

4、小兒疳積:丁葵草9~15g,豬瘦肉60g,水燉服。

5、咽喉炎:丁葵草用醋搗爛,取汁含服。

6、急性乳腺癌(早期):丁葵草30~60g,鯪魚60g,水煎服。

以下是功能主治版本二

來源《常用中草藥手冊》廣州部隊編

性味功能:甘淡涼。清熱解表,去瘀消腫。

主治用法:(1)感冒,眼結膜炎,肝炎,胃腸炎,痢疾,小兒疳積;

(2)毒蛇咬傷,跌打腫痛。

每用乾品5錢~2兩,水煎服。外用鮮品搗爛敷患處。