作者簡介

一件小事

一件小事作品原文

一件小事我從鄉下跑進城裡,一轉眼已經六年了。其間耳聞目睹的所謂國家大事,算起來也很不少;但在我心裡,都不留什麼痕跡,倘要我尋出這些事的影響來說,便只是增長了我的壞脾氣——老實說,便是教我一天比一天的看不起人。

但有一件小事,卻於我有意義,將我從壞脾氣里拖開,使我至今忘記不得。

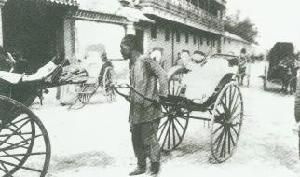

這是民國六年的冬天,北風颳得正猛,我因為生計關係,不得不一早在路上走。一路幾乎遇不見人,好不容易才雇定了一輛人力車,叫他拉到S門去。不一會,北風小了,路上浮塵早已刮淨,剩下一條潔白的大道來,車夫也跑得更快。剛近S門,忽而車把上帶著一個人,慢慢地倒了。

跌倒的是一個老女人,花白頭髮,衣服都很破爛。伊從馬路邊上突然向車前橫截過來;車夫已經讓開道,但伊的破棉背心沒有上扣,微風吹著,向外展開,所以終於兜著車把。幸而車夫早有點停步,否則伊定要栽一個大斤斗,跌到頭破血出了。

伊伏在地上;車夫便也立住腳。我料定這老女人並沒有傷,又沒有別人看見,便很怪他多事,要是自己惹出是非,也誤了我的路。

我便對他說,“沒有什麼的。走你的罷!”

車夫毫不理會,——或者並沒有聽到,——卻放下車子,扶那老女人慢慢起來,攙著臂膊立定,問伊說:

“您怎么啦?”

“我摔壞了。”

我想,我眼見你慢慢倒地,怎么會摔壞呢,裝腔作勢罷了,這真可憎惡。車夫多事,也正是自討苦吃,現在你自己想法去。

車夫聽了這老女人的話,卻毫不躊躇,攙著伊的臂膊,便一步一步的向前走。我有些詫異,忙看前面,是一所巡警分駐所,大風之後,外面也不見人。這車夫扶著那老女人,便正是向那大門走去。

我這時突然感到一種異樣的感覺,覺得他滿身灰塵的後影,剎時高大了,而且愈走愈大,須仰視才見。而且他對於我,漸漸的又幾乎變成一種威壓,甚而至於要榨出皮袍下面藏著的“小”來。

我的活力這時大約有些凝滯了,坐著沒有動,也沒有想,直到看見分駐所里走出一個巡警,才下了車。

巡警走近我說:“你自己僱車罷,他不能拉你了。”

我沒有思索的從外套袋裡抓出一大把銅元,交給巡警,說,“請你給他……”

風全住了,路上還很靜。我一路走著,幾乎怕敢想到我自己。以前的事姑且擱起,這一大把銅元又是什麼意思,獎他么?我還能裁判車夫么?我不能回答自己。

這事到了現在,還是時時記起。我因此也時時煞了苦痛,努力的要想到我自己。幾年來的文治武力,在我早如幼小時候所讀過的“子曰詩云”(2)一般,背不上半句了。獨有這一件小事,卻總是浮在我眼前,有時反更分明,教我慚愧,催我自新,並增長我的勇氣和希望。

一九二〇年七月。(3)

作品注釋

⑴本篇最初發表於一九一九年十二月一日北京《晨報·周年紀念增刊》。⑵“子曰詩云”:“子曰”即“夫子說”;“詩云”即“《詩經》上說”。泛指儒家古籍。這裡指舊時學塾的初級讀物。

⑶據報刊發表的年月及《魯迅日記》,本篇寫作時間當在一九一九年十二月。

寫作背景

魯迅先生在1919年,五四運動爆發。這場運動使得知識分子在勞動人民身上找到了革新中華民族的希望所在,因而提出了“勞工神聖”的口號。學生若不了解這樣的背景,一般人只會把它看作一曲人力車夫正直無私品德的頌歌,而不會將之上升到讚揚勞動人民,提倡知識分子必須向勞動人民學習真實高度。作品賞析

發表於1919年底的這篇小說,讓人們充分感受到一個“下等人”的高尚人格的力量。寒風中,車夫攙扶著老女人向巡警分駐所走去,“我這時突然感到一種異樣的感覺,覺得他滿身灰塵的後影,剎時高大了,而且愈走愈大,須仰視才見。而且他對於我,漸漸的又幾乎變成一種威壓,甚而至於要榨出皮袍下面藏著的‘小’來。”這篇小說或許有虛構的成分,但它所揭示的人與人之間的關係卻如此真實且具有代表性,顯示了魯迅作品對當時社會的切入之深。而實際上,魯迅和車夫之間,曾發生過不少尋常而感人的故事。據魯迅日記記載:1913年2月8日,“上午赴部,車夫誤蹍地上所置橡皮水管,有似巡警者及常服者三數人突來亂擊之,季世人性都如野狗,可嘆!”魯迅痛感世道不公,人性扭曲,弱肉強食,無理可講,其激憤之情溢於言表。

1915年5月2日,“車夫衣敝,與一元。”

1916年5月17日,“下午自部歸,券夾下車中,車夫以還,與之一元。”

1923年3月25日,“黎明往孔廟執事。歸途墜車,落二齒。”此事在日記里述焉不詳,但在《從鬍鬚說到牙齒》一文中卻有補憶:“天氣很冷,所以我穿著厚外套,帶了手套的手是插在衣袋裡的。那車夫,我相信他是因為瞌睡,胡塗……自己跌倒了,並將我從車上摔出。我手在袋裡,來不及抵按,結果便自然只好和地母接吻,以門牙為犧牲了。”魯迅言語間幽而默之,並無任何責怪之意。而且這種事情無獨有偶,1912年8月7日,“午歸寓途中車仆墮地,左手右膝微傷。”魯迅對此也僅是輕描淡寫而已。後來魯迅之所以對“墜車落齒”舊事重提,其實是為有關他缺齒的傳聞澄清事實,以回擊謠言和中傷。

上世紀20年代末,新興的交通工具有軌電車和公共汽車開始在國內發展,很多人力車夫陷於無以謀生的困境。於是北京數千車夫組織暴動,上街搗毀電車,遭到當局的殘酷鎮壓,許多車夫慘遭殺戮。魯迅在1929年11月8日給章廷謙的信中憤慨地說:“近日之車夫大鬧,其實便是失業者大鬧,其流為土匪,只差時日矣。”

夏日的上海天氣炎熱,柏油馬路上如火烤一般,人力車夫們嗓子焦渴,有時連話都說不出來。魯迅和內山完造商定,在內山書店的門前設一茶桶,免費供給人力車夫等隨時飲用。此事在魯迅日記中亦有記載:1935年5月9日,“以茶葉一囊交內山君,為施茶之用。”

周曄(魯迅的侄女)在《我的伯父魯迅先生》中寫了魯迅晚年的另一件事:一個寒冷的黃昏,北風呼嘯,周建人(周曄的父親、魯迅的三弟)一家三口去魯迅家串門。在離魯迅家不遠處,他們看到一個黃包車夫坐在地上呻吟。原來他光著腳拉車,不小心踩在了玻璃上,玻璃片插進了腳底,鮮血淋漓,傷痛難忍,無法回家。周建人問明情況,趕快跑到魯迅家裡,不一會兒,就同魯迅一起拿了藥和紗布出來。“他們把那個拉車的扶上車子,一個蹲著,一個半跪著,爸爸拿鑷子給那個拉車的夾出碎玻璃片,伯父拿來硼酸水給他洗乾淨。他們又給他敷上藥,紮好繃帶。”魯迅還送給那個素不相識的車夫一些錢,囑咐他在家多休養幾天,並且把餘下的藥和繃帶給了他。

魯迅與車夫的這些事,對魯迅偉大的一生來說,只是平凡小事,但也足以反映出魯迅對下層民眾樸素而深沉的愛。

《一件小事》的特點是短小精悍,內容警策深邃。全文僅一千字左右,作品描寫的是日常生活中的一件小事。在五四運動時期能有如此認識是很不尋常的,具有深遠的社會意義。車夫的負責任和我的自私產生了強烈的對比,增加了我的渺小感,凸顯出車夫的偉大。這種對比的妙處在於以間接而含蓄的筆墨突出勞動者的樸實無私。在表現形式上,本篇好似一篇速寫畫,又近於當代的“小小說”,短小精悍,清新可人而意味深長;情節真實可信,成為現代小說中傳頌最廣的名篇之一。