編輯推薦

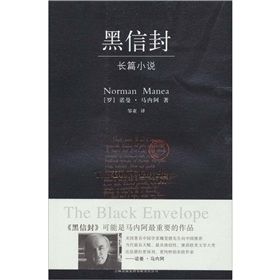

諾曼·馬內阿因其無比深厚的同情之心以及“充滿激情、剛毅、令人振奮的文學正義感”而受到廣泛讚揚。他從齊奧塞斯庫時期的動盪局勢中獲取靈感,他的創作可以和卡夫卡、果戈理相提並論。長篇小說《黑信封》,可能是馬內阿最優秀的作品。內容簡介

在“精神病人”托萊亞的眼裡,布加勒斯特的這個春天燦爛瘋狂,瀰漫著躁動、毒素和乖張。這位出身高貴的知識分子,少年時代因一起交通事故惹下命案,留下心理創傷;青年時代,才華橫溢的他又因“道德問題”被迫離開教師崗位,曾被投入大牢,又被離奇釋放,命運跌宕,與世界格格不入。為了解開40年前哲學家父親老馬爾恰的死亡之謎,還有馬爾恰家族一夜之間突然衰敗的重重疑雲,舉止怪異、目空一切的托萊亞掙扎、周旋在這個極權統治下的物質匱乏、精神蒼白的社會裡,以無與倫比的洞察力撕扯著一張張假面具,卻發現自己不可救藥地陷入一張懸念迭生的大網:虛偽卑鄙的獨眼龍精神科醫生,像影子一樣糾纏著他的情報員,公飽私囊、色厲內荏的同事,還有那個詭異肅殺、實為特務組織的聾啞人協會。孤獨的偵探手持一個神秘的黑色信封,那個記載著罪惡、泄露著真相的唯一證據,苦苦追尋兇手,那名用膠捲記錄下歷史,給世人留下一部令人驚詫的圖片檔案的攝影師,而其人卻如同蒸發般消失,當托萊亞終於敲開告密者的家門,等待他的,是一條與他同名的惡犬。最終,黑信封被撕成了碎片,老馬爾恰的鬼魂再現,而托萊亞,被當成真正的瘋子,被情報員所發展的線人——房東太太所告發,一絲不掛地進了精神病院。作者簡介

諾曼·馬內阿,1936年生於羅馬尼亞。納粹集中營的倖存者。1986年因當時的政治社會環境而離開羅馬尼亞,先到西柏林,1988年到美國。從此在美國定居,並以執教、寫作為生。主要作品有《十月,八點鐘》、《論小丑:獨裁與藝術家》、《必須幸福》、《黑信封》、《流氓的歸來》等。馬內阿在世界各國獲得了許多文學大獎,其中有義大利諾尼諾(Nonino)文學獎、西班牙《前衛報》最佳外文著作獎、美國全國猶太圖書獎、美國麥克阿瑟天才獎。2006年,《流氓的歸來》獲得了法國圖書的最高獎美第奇獎。

媒體評論

《黑信封》可能是馬內阿最重要的作品。美國著名中國學家魏斐德先生向中國推薦當代最具天賦、最具獨創性、屢獲歐美文學大獎比昆德拉更深刻、更純粹的東歐作家。

——諾曼·馬內阿

敏銳的觸覺、獨特的原創……馬內阿用一種令人折服的全新手法詮釋了這個熟悉的世界,充分顯示了他過人的創作天賦。

——《華盛頓郵報》

描述極權主義的文學作品形式多樣,在痛苦的吶喊聲中,我們聽見了一個全新的聲音——馬內阿的聲音——時而深沉,時而高亢,時而幽默,時而悲涼。

——《洛杉磯時報》

前言

羅馬尼亞著名的猶太作家諾曼·馬內阿1936年生於羅馬尼亞的布克維納省。1941年納粹執政時期,他與全家一起被遣送到烏克蘭的一個集中營。1945年春,二戰結束時死裡逃生地返回羅馬尼亞。從集中營回到羅馬尼亞,馬內阿萬分珍惜正常環境的生活,他以無比的激情擁抱當時普遍宣傳的共產主義理想,熱烈地回響各種社會主義建設的口號。他拚命學習,發奮把被掠奪的生命補償回來,整個青少年時代都在努力學習奮鬥中度過,並一直保持了最優等生和共產主義青少年積極分子的地位。高中畢業後,他上了布加勒斯特的建築學院,1959年獲工程碩士學位。1966年,馬內阿開始在當時羅馬尼亞最有影響的文學先鋒雜誌上發表作品。1974年起棄理工從文學。從1974年到1986年他第二次離開羅馬尼亞時,他已經發表了十部集子(小說、散文、短篇故事等)。1986年,他離開羅馬尼亞,那年他在西柏林獲得一個德國文學基金後,便在那裡居住了一年多。1988年因獲美國富爾布賴特獎學金(Ful—briglltscholarship)去了華盛頓特區,從此在美國定居,並以執教、寫作為生。自那時起,馬內阿在世界各國獲得了許多文學大獎,其中有義大利諾尼諾(N0nin0)文學獎、美國全國猶太圖書獎(NalionalJewishB00kAward)、西班牙2005年最佳外文著作獎(LaVanguardia)、美國麥克阿瑟天才獎(MacArthurGeniusAward)。2006年,他的故事性回憶錄《流氓的歸來》獲得了法國圖書的最高獎美蒂奇獎外國圖書獎(PrixM6dicisEtmnger)。他的著作在美國、德國、義大利、西班牙等國高度受重視。馬內阿被翻譯成英文和其他文字的著作有:《十月,八點鐘》,短篇故事集(1992,1993);《論小丑:獨裁者和藝術家》,隨筆集(1992,1993);《必須幸福》,短篇小說集(1993,1994);《黑信封》(PliculnegrM),長篇小說(1995,1996);《流氓的歸來》(IntoctrcereaHuliganului),故事性回憶錄(2003,2005)。在創作的同時,他還在世界各家重要雜誌和報刊上發表大量的文章和評論。近年來,馬內阿在巴德學院(紐約州)任歐洲學基金教授,也是那裡的駐校作家。

到了西方以後,馬內阿進入他所生活過的第三種社會制度,他的創作主題也從猶太人被大屠殺的創痛、集權社會下的日常生活,擴展到對現代化世界的探索,對人的存在意義的尋求,對自我的追究。關於放逐作家屬性問題,也是他寫作的主題之一。馬內阿生活在英文世界裡,但一直堅持用羅馬尼亞文寫作。他認為:語言代表了人的根基,也是人的社會性歸屬的體現。羅馬尼亞是他的出生地,是他的母土,他已經在那裡起死回生過一次。放棄羅馬尼亞文,那他在整個地球上就沒有根基了,從而成為真正的流亡者。顯然,對於一個從納粹集中營倖存下來的猶太人,對於一個移居他國的作家,語言的意義非同一般。

馬內阿著作的敘述範圍是歷史、現狀、未來、民族、個人、生死;他的敘述中心是人作為個體的意義;其敘述特點,是對語言的運用:他的文字本身,便是這些多元的載體。馬內阿的敘述,使人認識到:語言使歷史成為可能;語言將再現泯滅,使人有了歸屬,使流亡者有了根基,並將尊嚴歸還給人類。

馬內阿因此常常被比做歷史上的各位名作家,比如果戈理和布爾加科夫等,更有評論者將他比做卡夫卡的繼承者。1983年,諾貝爾文學奪冠者海因里希·伯爾(HeimichBoll)促成了他的作品在西歐的首次翻譯和出版。伯爾曾說:“我不知道當今在西方有哪位作家比諾曼·馬內阿更值得被翻譯和了解。”文學評論家克勞迪奧·馬格利斯(ClaudioMagris)這么描述馬內阿:“他是那種能夠在完全的沙漠中成長的偉大作家。在他傑出的篇章中,他敘述了我們這個時代的驅逐和流放,那裡所有的人都懂得無望是什麼,正如摩西知道自己永遠不會到達那許諾領地那樣。這位偉大作家刻入肌膚和紙張的文字,形似龐然怪物的圖騰,是一種巨型的傷疤。”

義大利評論界說:“馬內阿的語言勇敢地保持了孤獨。這是一個不再尋求同盟、輿論支持者的語言,是歷史的見證。它無畏地代表了一個內在的宇宙——對恐怖的記憶,然而它並沒有放棄希望,哪怕再微弱的希望。這份希望並非指‘皆大歡喜的結局’,這希望是語言本身,是一位純真作家的無可比擬的語言。”

在國外,馬內阿的文字流播廣泛,嘉評如雲,被認為不僅是近半個世紀東南歐文學的驕傲,也是當代世界文學罕有的精品。然而,當下中國國內文學界,對於馬內阿知之甚少,正是出於這些原因,我們組織出版了馬內阿的三部主要的作品:《論小丑》、《黑信封》和《流氓的歸來》。希望通過我們的翻譯弓』進的嘗試,為國內的文學界和文學愛好者提供一道世界文學的盛宴,也為國內文學評論界了解和洞察東南歐當代文學狀況提供一個視窗。

但是,我們也要鄭重地說明,對馬內阿作品的介紹是基於文學上的意義,由於馬內阿個人的特殊人生遭際,使他在世界觀和價值判斷上有著明顯的畸見和認識偏差,所以,馬內阿在作品中有時流露出的意識形態的意見,往往是錯誤的、不全面的,他在部分文字的表達上,有著強烈的非客觀色彩和政治錯誤。這些問題表現了馬內阿自身的局限性。我們在進行編輯的過程中,進行了部分修改工作,但是,過於頻繁和大量的修改,無疑又將大大損害其作品的文學價值和作者語言藝術的完整性,所以,我們不得不保留部分帶有個人偏見的文字。對於這些文字,我們作為編者是持反對和不贊成態度的,同時,我們也相信讀者的判斷能力,相信讀者在閱讀過程中,能夠以一種純粹文學審美的角度對待作者的部分文字,而對其中錯誤的政治和意識形態色彩加以批判,從而既能領略到馬內阿的文學語言魅力,又能保持審慎批評意識,做到去偽存真和“拿來主義”。

這些書的順利出版,要特別感謝已故著名中國學家魏斐德(FredericWakeman,Jr.)先生和他的夫人梁禾女士的熱情推薦,尤其是梁禾女士幾年如一日地積極支持和推進這項出版的安排和翻譯,使得像馬內阿這樣重要的世界性作家終於能被介紹給國內讀者,使人們可以更深入地了解世界文學的精神。

精彩書摘

春天的早晨。一個長滿可愛鬈髮的腦袋從報刊亭的窗子裡探出來,小小的黑眼睛,深紅色的嘴唇,粉色的臉頰閃閃發光。“別急,報紙已經到了,一會兒就好。”

圍擠在四周的男人們一陣騷動。

姑娘把頭縮進報亭,開始整理成垛的報紙。人行道即刻變得擁擠起來。路人行色匆匆,左顧右盼,目光中流露出些許無奈——一群又一群忙碌的人們。等著買報紙的隊伍越排越長。

“《火焰報》賣完了,”女高音宣布說。“這是最後一份《羅馬尼亞自由報》。你可以買《集郵者》和《漁民報》,它們可是真正的陳年佳釀。《謎語》?噢,我這兒沒有。明天來看看吧!”

一個面色蒼白的高個子男人腋下夾著一摞最新的報紙,走到路邊的燈柱旁,開始翻閱手中的報紙。

“報紙上能有什麼內容?”說話的是一個身材矮小的老嫗,此刻她正倚在一隻垃圾桶上。她的抱怨還在繼續:“報紙——排長隊就是為了買報紙,你能相信嗎?這些孩子太傻了,他們以為能從報紙里找到些什麼。先生,我告訴你,報紙都是一樣的,沒有區別。在我看來,這等於是把錢扔進了下水道里。”

然而,那個鬚髮皆白、梳洗齊整的高個子男人並沒有聽見老嫗的這一番嘮叨,他也沒有聽見高跟鞋落在瀝青路面上發出的咯咯聲。他沒有看見飄舞在春風裡彩虹般的裙裾,也沒有看見金色長筒襪從身邊掠過時瞬間的光芒。這位紳士翻動著報紙,沉浸在自己的世界之中,周圍的一切對他而言不復存在。

“人們就是這個樣子,他們很健忘,”老嫗並沒有停止抱怨,“我們擁有這個可愛的國家,擁有這種天堂般的氣候。但是,光有大自然還不行,你們這群廢物!真正起作用的是男人,是有頭腦的人。難怪我們現在一切都一團糟。瞧瞧那些人,他們連剛剛過去的冬天都忘了。他們把冬天的殘酷統統拋到腦後。他們甚至不在乎——他們連女人都不屑一顧。先生,我告訴你,人們實在是太健忘了。”

男人充耳不聞。老嫗備感失望,挪開步子,朝一邊走去,那裡,一個滿臉皺褶的老頭正不斷揮舞著手中的空購物袋。

“說得太好了,太好了!”駝背老頭嘟囔著,“我家老太婆就是這個冬天死的,我眼睜睜看著她斷氣。因為他們不給我們提供暖氣。我們整個冬天都生活在冰窖里,連一滴熱水也沒有。老太婆有心臟病,寒冷的天氣讓她丟了性命。沒錯,先生,人們是多么健忘啊!他們甚至都不抱怨一聲。”老人扭頭朝著高個子男人的方向滔滔不絕起來,那個溫文爾雅的紳士依舊靠著燈柱,眼睛一眨也不眨地看著面前的報紙。“瞧瞧他們!腦袋像篩子。無論你對他們做些什麼,他們統統都會忘記。只要給他們一點好處——晴朗的一天、一塊椒鹽餅——沒錯,只要你給他們一塊椒鹽餅,一點陽光,他們就會忘記。人們就是這個樣子。”

那個長相體面的男人似乎並沒有感覺到陌生人的怨氣是衝著他來的,也許,他根本不在聽。他收拾好那摞報紙,身體離開了燈柱。

他甩開豆莖般細長的雙腿,步子雖說邁得很大,但速度不快,因為他有些體力不支。

沒錯,這是一條幸福的街巷。風景如畫的布加勒斯特,姑娘般活潑輕快——像昔日的小巴黎。要是周圍沒有貧困,沒有掙扎的喘息,沒有這個醜陋、做作的繁華該有多好啊!幸福的春天。幸福、健忘的人們,還有幸福的報紙。樂觀的,說教的,給人們展現一個未來,一個無比燦爛的未來,不知道有誰可以親身體驗到這種未來。

餐桌。麵包,牛奶。漿洗過的白色桌布。天剛破曉,他必須起床去弄些麵包和牛奶。兩杯熱飲絲絲地冒著熱氣。牛奶替代了咖啡——替代,因為真正的咖啡難得一見。不管怎樣,老年本身也是一種替代。我們的國家已經老齡化了。幾片發硬的黑麵包,上面塗了薄薄的一層李子醬。但是,桌上的餐具——調羹、刀叉、盤子——還像新的。每一件物品都是那么整潔、光亮。窗戶敞開著,靈丹妙藥、蛇毒、幻覺,都進來吧。春天,春天!

加夫通夫人快速翻閱著面前的報紙。她戴上眼鏡,啜了一口牛奶,掃視了一下標題頁,她放棄了。其實,只有到了晚上,等所有的家務都做完了,她才會有時間看報紙。她把那摞報紙朝坐在餐桌另一頭的丈夫那兒推過去。

“至少,現在的天氣還是不錯的。如果只有冬天,或者只有夏天,那該怎么辦?重要的是和諧。當然,我們這裡就很和諧。我們真是幸運!”

她丈夫長時間地盯著她看。

“是的。實際上,剛剛有人說過這話,就在報紙上。春天是大自然給予我們的禮物!雖說不再年輕,但也是一種重生,不是嗎?一種真正的刺激。”

他的夫人摘下眼鏡,放在那摞報紙上。她低下頭,看著桌上的杯子。沉默了片刻之後,她開始低語。沒錯,是低語。

“你還記得佛朗茨·約瑟夫是什麼時候死的嗎?”

“什麼?你又聽說了些什麼?”

“沒有,我只是隨便說說。我把一些事情搞混了。咳,你過去常說,他還算是一個寬容的皇帝。”

丈夫微微一笑。他對夫人早餐時分的誇張表現已經十分熟悉了。

加夫通夫人不僅溫柔體貼,而且對丈夫的工作也是非常的支持。她從不過問他的工作,因為她清楚,在他動身去圖書館之前,任何問題都只會徒增他的煩惱。然而,加夫通先生晚間歸家時總免不了談及自己的研究內容。

雖說如此,加夫通夫人在早飯桌上還是會東拉西扯、旁敲側擊,她想讓夫君知道,他的研究也讓她著迷。

“實際上,我在想:愷撒,尼祿,什麼時候……?我的意思是,他們是什麼時候……?還有佛朗哥,或薩拉查,墨索里尼,我知道。他死的時候是春天,對嗎?元首也是如此。他放火燒死了自己,那也是在春天。但是,那個留著小鬍子的傢伙,就是那個喬治王朝時期的,他死在3月份。關於這一點,我不可能忘記。那是因為春天的圍困嗎?或者,像旋風一樣。勢不可擋。”

丈夫把自己的金絲邊眼鏡放在杯子旁邊,然後伸手去拿報紙。夫人梳理了一下自己的頭髮,花白的頭髮緊貼在腦後。

“對,你說得對,是春天的圍困。變化帶來的毀滅。這是無法確定、無法阻止的。我把今天報紙上的一個小故事讀給你聽聽吧。看看你們還會不會說,我們這裡平安無事。”

他把桌布的一角抹平。夫人站起身,手裡拿著裝麵包的籃子。他看著她。一天中寧靜的時刻。早飯給了他力量。新的一天即將開始,平靜的交談之後又將是奔波推搡,訊息、借書證、給當局的信,然後是更多的訊息,等等。

“聽著:‘我們將要在這裡簡要闡述的事實似乎是來自一部關於三K黨或是關於一群搞政治迫害的人的電影。在鄰里街坊中搞政治迫害。’聽我讀啊,難道你不想聽嗎?”

女人忙著把桌上的碗碟往水池裡放。她慢慢地挪著步子,左腿一瘸一拐,身子向一邊傾斜,有些心不在焉。但是,她很快又回到桌邊,坐了下來,兩隻皮膚白皙的胖手溫順地放在潔白的桌布上。

“就這樣,他們闖入了那個女人的公寓。接下來會怎樣?你猜猜看。他們放了一把火。你能想像得出來嗎?因為那個女人喜歡動物,你在聽嗎?因為她養了小貓或者小狗,咳,誰知道她究竟在家裡養了些什麼。我們來看看他們這樣做的藉口,以及他們採取的措施。那個女人的名字和地址……你看不出嗎?那個自稱是地方委員會成員的什麼先生,跟那些傢伙,以及街區的其他住戶狼狽為奸。你能看出這裡面的聯繫,不是嗎?你知道這件事情的來龍去脈了嗎?”

他的夫人看著他,一臉的嚴肅。加夫通先生總是喜歡把日常發生的事情跟他自己在圖書館裡進行的研究聯繫在一起,對此,他的夫人已經習以為常了。她知道,她的夫君習慣於一而再、再而三地走進四十年前發生的事件中。但是,今天,他的聲音中有一種特殊的東西。似乎這是一個至高無上的時刻,一次決定性的最終測試,而這個測試卻完全超越了她的理解能力。儘管如此,她還是明白他為什麼如此激動——一場出乎意料的勝利,是的,一種恐懼。一種長期壓抑的恐懼不僅證實了他自己的期待,可以說,同時也給他帶來了新的生命。

一個小時後,馬太.力口夫通先生在向圖書管理員借閱比平時更多的書,而且,不知什麼原因,他呆呆地站在那裡,過了很久,他才伸手去拿面前的書。儘管這樣,他還是仔細地檢查了一番:1941年4月7日966號法令:決定對於重大的叛國和間諜罪行實施更為嚴厲的懲罰;普倫葉涅和拉謝拉:《法國的法西斯主義》;揚·安東內斯庫將軍:《國民軍團式國家的基礎》,1940年9—10月出版;盧克雷丘·珀特勒什卡努:《三個獨裁者的統治時期》,再版,布加勒斯特1970年;《對格拉齊亞尼的審判》,羅馬,1948—1950;1941年4月7日966號法令:禁止政府公務員與外國人或猶太人通婚;《納粹的陰謀與入侵》,華盛頓,1946……這些書他已經很熟悉了,但他再也無法從中得到任何滿足。流行病四處蔓延,那種困惑——希望如此渺茫,充斥著欺詐,直到那個看不見的捕鼠器啪的一聲關緊了,一切都為時已晚,無法補救。昨日,疾病還停留在隔壁鄰居的門口,或者是鄰居的鄰居家裡;今日,它已經登堂入室,補救已經來不及了。罪惡之根源不僅僅隱藏在劊子手的心底,而是紮根於每一個囚犯的心中。獵人和犧牲品,縱火,一種私刑,什麼樣的藉口並不重要,重要的是任何人都有可能成為獵物。

解釋這個問題實在是太簡單了,真的,非常簡單。都是春天惹的禍?春天,像40年前的那個春天?每時每刻都要警惕陷阱和圈套,久而久之,身心備感疲憊,遲到的遭遇已經超出了自身的駕馭能力。託詞——有誰願意相信?——竟然是小貓!

“你要走了嗎?”櫃檯後面的那位金髮女郎一臉的茫然。

他聳聳肩,感覺很是內疚。

他沿著大街漫步。春天。話語。話語構成的春天。三硝基甲苯。塵埃。紅色。櫻桃。柔嫩的花蕊,就像廣告中那樣。一隻狗和一隻貓。爆炸,大火,流氓,撬棍,公寓被毀,熊熊燃燒的火焰。大地,空氣,水源,火災。氧化,催情,挑釁,孤寂的毒液。春天,流淌的話語。

他在一張長凳上坐下來,這是一個骯髒的小公園。話語:大腦在永恆地創造話語,你聆聽話語在內心不停地流淌。毀滅。大火。撬棍,爆炸。邪惡。紅色。火葬場。蜉蝣。蜉蝣的外表和身體。誘人的邂逅,令人生厭的絲綢,憂鬱的田園詩歌,夜晚的輕風。疲倦的想像像一層保護膜,以言語的形式將他包裹。缺席的時刻——他明白這種衰老的逃避帶來的危險。

也許他應該去托萊亞家,把雜誌帶給他。托萊亞的反應有些孩子氣,始終讓人捉摸不透:這種反應極為理想地模擬著活力,它甚至發散出某種病態的狂躁情緒。托萊亞可能會高聲叫罵,或是點燃屋內的雜誌,或者直接把他當作入侵者趕出大門。咳,究竟誰是入侵者,真難說得清楚。畢竟,房客是托萊亞,而不是他。因為自己不常來,因此,是的,應該去拜訪一下托萊亞,這樣,這位房客就沒有理由抱怨了。不經常來——但上次的拜訪就發生在昨天。

他輕輕地敲了敲門,無人應答。但是,托萊亞在家裡。他能感覺到這一點,只是他不想開門罷了。他的手又在門上拍了拍,一下,兩下,然後輕手輕腳地把門推開。托萊亞·沃伊諾夫先生連頭也沒有回一下,他似乎已經認出了闖進來的這個人,但他並沒有做出任何表示歡迎的姿態。客人仍舊佇立在門口,躊躇著該不該進去。等待只持續了片刻。主人邁著大步,直接來到客人面前。

“老夥計,你來了!”

主人彎下腰,深深地鞠了一躬,然後閃身為貴客讓道。這是唯一可行的通道,客人微微一笑。他打量著教授,臉上閃現著光芒。沒錯,房客一點也沒變:有棱紋的白色長褲,白色毛衫,白色網球鞋。修過面了,光光的,很精神。沒錯,就是他。狹小的房間裡只有兩張椅子,他坐了下來。

“我帶來了壞訊息。”

“謝天謝地!”教授在胸前畫著十字。“那就全都說出來吧。我用咖啡答謝你。別悶在心裡,朋友,好嗎?你會喝上一杯貨真價實的咖啡,百分百的,跟我們這個多邊發展的國家所喝的那種玩意兒完全不同。如果你的訊息是嚴重的——我的意思是說,糟糕的——那么,你可以享受到一杯頂級咖啡,從真主的咖啡壺裡直接倒出來的。”

他在豬圈般的房間裡轉悠著,書籍、領帶、筆記本、購物袋等散亂在周圍。他仿佛是一個魔術師,瞬間變出來一個保溫瓶和一隻杯子。咖啡準備好了。在他們中間的那張鐵制小桌上,擺放著一隻綠色的大杯子,裡面滿滿一杯咖啡。

“就我一個人喝?”

“我已經喝過了,灌了滿滿一肚子。我的胃動力消失殆盡。你慢慢喝,別著急。在你把災難性的訊息說出來之前先放鬆一下。我今天的時間都歸你了,馬太公民。你把我堵在家裡——我真是不走運。”

客人小口啜著,微笑著,但笑意瞬間就消失得無影無蹤。

“我先解釋一下,這樣,我們之間的談話會順利一些。”教授開始不耐煩了。“我把一切都告訴你,省得你旁敲側擊,一路趕往加德滿都。說吧,全說出來吧。你想收回這間屋子。我必須從這個墓室里搬出去。我說的沒錯吧?”

客人差一點嗆住。

“不,不,絕不是這事兒。我要說的是,大幅度的裁員計畫即將開始。你檔案里的內容肯定對你有影響。就像50年代那樣。這就意味著,你的飯碗保不住了,這可不是玩笑。你也知道,這一次,我是無能為力了。”

他一口氣把事情都吐露出來,頓時感覺輕鬆了許多。接下來,兩人許久沒有說話——一種崩潰,一種聯繫的缺失。

最後,教授的聲音打破了寂靜。他的聲音尖厲,又恢復了活力。

“作為一個領取養老金的人,你對各色各樣的惡作劇都充滿了興趣,我沒說錯吧?我聽說,我聽說你每天都給政府寫信。你想藉此贖你50年代犯下的罪惡,對嗎?那時,你是新聞記者,你為他們編造他們所需要的任何謊言,還添上許多他們或許沒有要求你寫,但你卻相信的東西。現在,你試圖彌補過去的過失。你不斷地呼籲,不斷地提申請,提建議。你批評,你提醒,你建議。一個志願者,一個真正固執己見的記者!你勇敢,你隨時準備幫助我們這些可憐的罪人。你說,政治檔案又回潮了,就像50年代那樣。但是,那些事情不會重演的,是嗎?你為什麼不把這些都記錄下來?現在,勇氣不是什麼了不起的東西,退休金每月按時送到手中。你幫助我們這些可憐的罪人,不對嗎?也許,你會為我再謀一個職位。畢竟,你和我哥哥在上個世紀是理工專科學校的同窗好友。他現在已經是阿根廷公民了,生活在那個被稱作布宜諾斯艾利斯的瘋人院裡。我們的朋友馬爾加說,那是世界上最美麗的地方之一。他了解這類事情,因為他本人就在一家瘋人院裡工作。”

……