簡介

《鬧隍會》

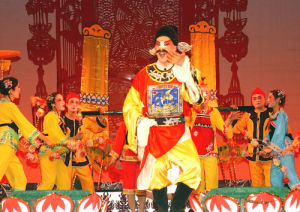

《鬧隍會》《鬧隍會》也是一出傳統老燈戲加工改編而成。石知縣為與城隍爭高低,從縣衙出發去趕隍會,假扮城隍“聽牆根”他想為什麼老百姓只朝拜城隍菩薩,不來慶賀他的壽辰,所以他冒險要到城隍會上探虛實,沒有轎子坐,就是坐竹竿也要去參加城隍會。其中坐竹竿趕路,過跳蹬河等表演,借用了川北山區農民在民俗節日“坳老爺遊戲”(用一根竹竿抬菩薩,紅白喜事一根竹竿抬台盒、抬祭杖等生活中表現形式,還借用了雜技與民俗香會節,民間喜歡“扎亭子”如白蛇傳等人在亭子上的金雞獨立造型等等,以前演出過跳蹬河演員在舞台的台沿口或廣場演出在樹根長板凳上表演過河的艱難,演員運用各種驚險的動作:探海、扳朝天腿、劈叉、把舉僵身旋轉,在槓子上滑落“吊半邊豬”等一連串的高難度動作,有驚無險,觀眾此時鼓掌稱快。老

的燈戲《鬧隍會》中,縣太爺來到廟會,看見大家精彩的歌舞表演,情不自禁的也摘下烏紗帽,脫掉官服與姐妹們玩起“打花巴掌”、“鑽城門洞”等兒童遊戲,邊唱邊舞直到汗流浹背,乾脆脫掉官衣,甩掉朝靴,赤裸著上身,光著腳板,有板有眼地打起“肉蓮花”(拍打自己上身各個部位,要發出“啪啪啪”的聲響,)這是一般乞丐在乞討時運用的方式,燈戲借用並加以美化,戲的後面的熱鬧場面是川北燈戲“跑馬燈”的一種特有表現形式,人多熱鬧。這個戲最後知縣受到教育,他不給平民大眾辦好事,大家就拋棄他,使他不受百姓愛戴的“光桿司令”,他後來認識到為百姓排憂解難不是小事,修橋鋪路、解百姓疾苦才是大事,最後石知縣答應撥銀造橋,解決平民大眾過跳蹬之難,最後於民同樂,集體借用“打花巴掌”、“打肉蓮花”使戲熱鬧收場,達到高潮,充分展現川北燈戲“壩壩戲”的平民屬性,他們要的就是為平民著想的好官。

主演

《鬧隍會》

《鬧隍會》國家二級演員胡瑜斌,他專攻生角,兼演小丑、小生,在昨天的演出中,他一人分飾三角,在胡琴戲《受禪台》中飾演被迫讓位於曹丕的漢獻帝劉協,在彈戲《斬經堂》中出演為報殺父之仇被逼殺妻的潼關守將吳漢,在燈戲《鬧隍會》中則變身為詼諧幽默的地方知縣。這三出折子戲均被列為全國首批非物質文化遺產保護項目,胡瑜斌在這三出風格迥異的戲中,充分顯示了自己是一位功底全面、文武兼備、戲路寬廣的優秀演員。

獲獎

《鬧隍會》獲四川省業餘調演優秀劇本獎和演出獎。