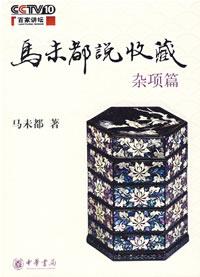

《馬未都說收藏·雜項篇》

《馬未都說收藏·雜項篇》出版時間: 2009-2-1 字

編輯推薦

本書看點:

1.“百家講壇”圖書,擁有廣泛而穩定的讀者群。

2.馬未都本人的傳奇經歷,近三十年的收藏經驗。

3.近300幅精心選配的圖片,引領讀者走進漆器、鑲嵌藝術、竹雕藝術、名貴材質雕刻、明清銅器、景泰藍、鼻煙壺的世界。

4.作者收藏過程中發生的各類故事,情節跌宕,可讀性極強。

內容簡介

本書系根據著名收藏家馬未都先生在中央電視台《百家講壇》所做關於雜項的11期講座內容整理而成,圖文並茂,相得益彰。全書共11章,詳細介紹了漆器、鑲嵌藝術、竹雕藝術、名貴材質雕刻、明清銅器、景泰藍、鼻煙壺,語言深入淺出,通俗易懂,尤以大量生動實例作為佐證,讀者會在不經意間領略到中國文化的獨特魅力。作者精心選配的近300幅相關圖片,更是起到錦上添花之功,為本書增色不少。

作者簡介

馬未都,觀復博物館創辦人及現任館長。曾任中國青年出版社編輯。20世紀80年代初期開始收藏中國古代藝術品,藏品包括陶瓷、古家具、玉器、漆器、金屬器等等。1992年,他的《馬說陶瓷》一書,被許多讀者視為傳統文化的啟蒙讀物。此外,他還撰寫了《明清筆筒》等文物鑑賞研究專著。其中,《中國古代門窗》一書獲第六屆國家圖書獎、第二屆全國優秀藝術圖書獎一等獎。1997年1月18日,馬未都創建了新中國第一家私立博物館——觀復博物館,設有家具館、陶瓷館、工藝館、門窗館、攝影館、油畫館和多功能館七個展館。

目錄

第一講 漆藝之光 曲水流觴——早期漆器

第二講 粉飾生活 千文萬華——唐至清代漆器

第三講 捉刀代筆 科羅曼多——雕刻漆器

第四講 含英咀華 百寶爭輝——鑲嵌藝術

第五講 雕鏤精湛 妙趣橫生——竹雕藝術

第六講 文玩珍賞 遊刃有餘——名貴材質雕刻

第七講 爐火純青 鑄造精湛——明清銅器

第八講 掐絲填彩 繁縟華麗——景泰藍

第九講 方寸之間 別有洞天——鼻煙壺(上)

第十講 秋水盈光 掌中乾坤——鼻煙壺(下)

第十一講 文明積累 受用清福——文化的力量

後記

書摘插圖

第八講 掐絲填彩 繁縟華麗——景泰藍

中國的古代工藝中,絕大部分都是官民共享。比如瓷器,有官窯也有民窯;玉器,宮廷和民間都有製作。只有一種獨特的工藝,在清末同光中興之前是宮廷獨享,沒有走入民間。這就是俗稱的景泰藍,學名叫做掐絲琺瑯。

景泰藍的由來

先來介紹什麼叫掐絲琺瑯。掐絲,指在銅胎上用細的銅片掐成圖形。請注意,掐絲琺瑯首先不是用銅絲,是用銅片,形成立牆後才能填彩。掐出圖案,填上各種色料,再經過燒制、磨製,最後成為成品,這就是掐絲琺瑯。

掐絲琺瑯是一個外來物種,不是中國的東西。今天大家都認為景泰藍理所當然是我國的傳統文化,但實際上它是一個外來文化,是元朝時從阿拉伯地區傳進中國的。這跟我們的想像有差距。明初曹昭的《格古要論》在“大食窯”條目下記載:“以銅作身,用藥燒成五色花者,與佛郎嵌相似。嘗見香爐、花瓶、盒兒、盞子之類,但可婦人閨閣之中用,非士大夫文房清玩也,又謂之鬼國窯。”明初曹昭關於文物的記載非常多,這條關於景泰藍的記載也很明確。“大食”,是過去對阿拉伯地區的一個統稱。“鬼國窯”則是一種蔑稱。中國人的面目都是比較平和的,面部起伏沒有阿拉伯人大。阿拉伯人的典型特徵就是高鼻色目黑髯,鼻子比我們突出,眼睛帶色兒,比我們瞘,鬍鬚比我們重,所以中國人看著像鬼,叫“鬼國窯”。

元代景泰藍傳入中國有兩個階段。第一是實物階段,通過貿易,把景泰藍實物直接傳入中國,讓中國人看到這樣一種異國文化。中國過去沒有這類東西,看著非常新奇。第二是技術階段,技術進入中國。中國人喜歡這類商品以後,開始學這門技術,自己來燒。我多次說過,古代的運輸成本非常大,做什麼事情首先要考慮成本問題,所以引進成品不如引進技術。今天運輸成本在商品總成本中的比例相對就非常低。

關於這段歷史,可以在南宋的古籍中找到蛛絲馬跡。南宋顧文薦《負暄雜錄》中記載:“予得一瓶,以銅為胚胎,傅之以革,外為觚稜,彩繪外國人之奇形詭狀,卻似琉璃,極其工巧,不知為何物。”這段記載說得非常清楚,通過對這件東西的描述,我們能想像它就是景泰藍的一個雛形。南宋時的人還不知其為何物,也沒有名字。

景泰藍的名字

不管什麼文化,一旦進入中國,它就一定要起箇中國名字。掐絲琺瑯也不例外,也有箇中國名字:景泰藍。明代很多工藝品都有自己獨特的名字,這些名字的共同特點是什麼呢?一般先強調年號,然後再強調東西本身。比如我講過的宣德爐、成化杯、萬曆櫃,這些都是當朝出現並流行的。但景泰藍不是在景泰一朝出現,而是在元代就進入了中國。到了景泰年間,由於皇家的重視,使它發揚光大,聲名鵲起,因此有了今天這樣一個通俗易懂且帶有文學色彩的名字—景泰藍。

景泰藍的叫法非常晚,並不是景泰年間開始叫的,甚至整個明朝都不叫。清朝雍正年間有一條記載,雍正六年的造辦處《活計檔》:“五月初五日……其仿景泰藍琺瑯瓶花不好。欽此。”這是關於景泰藍最早的文字記錄。但是,這段記錄的讀法不同,意思也不同。是“景泰 藍琺瑯瓶”還是“景泰藍 琺瑯瓶”呢?中國過去的文字中沒有標點符號,要靠前後的意思和你讀書的能力去判斷。那么從這一點上,我們不能判斷掐絲琺瑯是否在雍正時期就被稱為“景泰藍”了。

晚清陳瀏的《陶雅》記載得最明確:“范銅為質,嵌以銅絲,花紋空洞,雜填彩釉,昔謂之景泰藍,今謂之琺瑯。”陳瀏認為這類工藝品過去稱景泰藍,今天稱琺瑯。他實際上給說反了,應該是過去稱琺瑯,現在稱景泰藍。這條記載說明,至少在清後期,景泰藍的名字就蔓延開來,社會接受了這個通俗易懂的名字。

那么,有一個問題出現了,它為什麼叫景泰藍,而不叫景泰綠、景泰紅、景泰黃呢?這是因為掐絲琺瑯以藍色基調為主。景泰藍是一個外來文化,從中東阿拉伯地區傳進中國,阿拉伯文化的主色調崇尚藍色。大家有機會去阿拉伯國家的時候,可以看到他們的建築中,藍色是一個非常重要的色調。

元政府注重手工業

元代有其特殊性,它是一個典型的遊牧民族統治時期。遊牧民族跟傳統的農耕民族有很多本質上的區別。比如遊牧民族注重貿易,它的貿易能力非常強。過去總說“十個商人九個回”,回人是遊牧民族,就願意經商。遊牧民族不種糧食,必須通過交換換得基本的生活物品。農耕民族則注重自給自足。上學時老師一定教過你:農耕民族是典型的自給自足的自然經濟,就是自己生產、自己使用。遊牧民族和農耕民族都注重手工業生產,但目的不同。遊牧民族手工業生產的目的,更多的是把產品作為商品去交換,去換糧食,或者換來錢去買其他需要的東西。所以,遊牧民族的產品都是作為貿易的一個直接手段。農耕民族的手工業產品則基本是自己消費,自己做,自己用。

很多年前,我曾經跟一個義大利鞋商聊過。那個鞋商說:“我來中國之前算過一筆賬,中國有13億人口,如果每個人每年就買一雙鞋,也是個不得了的市場。”我說:“你不知道,過去的中國人都是自個兒做鞋穿,不買你鞋廠的鞋。”自己做鞋,就是自給自足的自然經濟殘留的痕跡。今天很少有人自己做鞋穿了,但僅在二三十年前,中國絕大部分農村還是自己做鞋。這段歷史距離今天並不遠,我甚至還穿過我姥姥給我做的鞋。

元政府當時對手工業工匠的態度跟宋政府有很大區別。我們對這段比較殘酷的歷史都有所了解,元朝當時是風捲殘雲般地席捲整個國土。建立政權以後,政府對手工業興趣濃厚,需要許多手工業工人為其服務,所以大批俘虜有本事的工匠。從某種意義上講,元政府對工匠的態度還算不錯,甚至還高看手工業工匠一等。

元代景泰藍

過去有個誤解,一直認為景泰藍是景泰年間創造的,或者是從明代才有的。通過這些年查閱古籍,類比研究,我們終於知道元代就有景泰藍,從而也對以前有結論的文物進行重新定位。比如北京故宮博物院收藏的掐絲琺瑯纏枝蓮紋獸耳三足尊,底下刻著“大明景泰年制”雙龍款。可以想像一下,如果把這件三足尊的上部去掉,把底下去掉,只剩中間這一截,跟元青花罐的典型器做個對比,它們之間從圖案到造型非常相似。而三足尊的上部、足部的釉面與中間部分明顯不同。因為有相應的瓷器做比較,可以斷定這件東西的中間部分為元代掐絲琺瑯罐,後為明代改制。這就是文物類比的一個優勢。

由於故宮這件景泰藍三足尊的提醒,就有大量元代景泰藍被剝離出來,比如玉壺春瓶式的景泰藍瓶。我講過玉壺春瓶,元代非常流行,從造型上可以進行類推。再有就是簋式爐、鼎式爐,這些造型都可以跟當時的龍泉青瓷做橫向比較。現在我們很清楚地知道,元代已經有大量景泰藍面世,都是由中國工匠製造的。

景泰藍的款識

景泰藍的製作工藝比較特殊,跟瓷器不一樣。瓷器燒造完成,一旦瓷化以後不得逆轉,也沒有辦法逆轉。你不能說這個瓷器燒的造型不好,擱家裡用水泡著,泡軟了重新燒,肯定不行。但景泰藍是銅胎,銅就可以逆轉了。銅胎可以改造,比如這兒去掉一點兒,那兒焊接一塊兒,都可能辦到。這樣一來,景泰藍就給了作偽者很多改造的機會。比如景泰藍的偽款、後添款等改款現象非常嚴重。北京故宮博物院三足尊的“大明景泰年制”雙龍款,就是明代的後添款。過去底下沒有款,添款一定要添名氣最大的時期,所以添了“大明景泰年制”款。

從16世紀開始,一直到乾隆中期,對景泰藍的改造一直不斷。所以我們今天對景泰藍的分類、斷代非常困難,要一點一滴地去比對,跟當時橫向的所有工藝品比對,這個難度相對來說比較大。

由於景泰藍的名氣,歷朝歷代落“景泰”款的風氣始終不絕。今天通過統計可以看到,景泰藍上落“景泰年制”、“大明景泰年制”款的式樣多達30多種。對於底款的式樣,宮廷過去都有固定制式,不管做什麼工藝品,都是下一個單子,工匠按照單子寫的去製作。所以像瓷器底款的變化都是有依據的,而景泰藍沒有依據,都是工匠誰想刻成什麼樣,就刻成什麼樣。這樣一來,給我們後人區分哪件才是真正景泰年間製作的景泰藍,提高了很大的難度。

台北故宮博物院收藏了一件景泰藍西番蓮紋盒,底下左行陰刻“大明景泰年制”款。全世界的專家公認為這是一件無可爭議的大明景泰年間製造的景泰藍。這件景泰藍在全世界很多重要的博物館都展覽過,也曾經多次被收錄到書中。我們看書的時候就要非常認真,要記住它的書寫方式。景泰藍是刻款,跟瓷器中大部分的寫款不一樣,它是在銅上直接刻出來,不允許修改。在銅上刻字是需要功力的,首先要有極強的技巧,能夠在銅這樣堅硬的材質上刻出字;其次還要把字刻出韻味,這非常難。所以,在景泰藍上刻款不可能逮著誰誰刻,一定有專人刻。這樣一來,在鑑定中就可以有比較了。

打了眼兒的花觚

這些年來有大量文物回流,我就碰見過一件景泰藍花觚。這件花觚早年流落海外,曾經被人改成檯燈,為了走線,底部被打了一個眼兒。原本花觚的底部有“景泰年制”四字款,由於被鑽了一個眼兒,四個字里有兩個字殘缺不全了。“景”和“制”是完整的,“泰”和“年”各缺了半個字。我就看著僅存的兩個整字、兩個半字,跟台北故宮博物院的景泰藍盒底的款作了個比較,一模一樣,恨不得就是一個人刻的。我當時看到這件東西非常激動,儘管它殘了,但殘有一個好處,價錢也便宜了。在收藏中一定要有個好的心態,要正視現實,你碰見什麼樣的東西,都得忍著。你不能說看見這個花觚底下有個眼兒,就不能忍,氣得要死,說:“誰給打的眼兒啊?誰這么無知啊?!”五百多年來,無知的人多了,打一個眼兒很正常。

那么,僅以現在的這個狀態來看,這件花觚從紋飾、造型、分量、款識,跟公認的景泰年間的盒非常接近,所以我當時非常興奮,跟人家討價還價,就把它買了,現在觀復博物館的工藝館裡展出。現在的修復技術非常高,本來可以將它底下的眼兒補上,但我沒有補。我覺得歷史留下的痕跡就讓它留下吧,這樣後人也能知道歷史上曾經的無知。當時的人如果知道這一個眼兒打下去,多少錢就丟了,打死他也不會打。

明代的景泰藍

晚明有個人叫金嗣孫,他在《崇禎宮詞》中有這么兩句:“賜來穀雨新茶白,景泰盤承宣德甌。”說的是景泰藍的盤子上擱著一件宣德的瓷器,用來喝茶,這是晚明宮廷生活的寫照。甌,本義指盆狀的瓦器,過去地位比較低,但“宣德甌”一下子就提得比較高了。晚明的宮廷生活和市民生活相對比較富足,宣德青花和景泰藍盤子都是價值連城,這兩件東西湊在一起端上來,就為了喝一杯茶,真是奢侈啊!

甌這個字今天不怎么用了,容器中也基本沒有甌的概念了。過去有一段故事,說有一次乾隆跟紀曉嵐聊天吃飯,看到桌子上有兩盤豆子,皇上就說:“我出一個上聯,你能不能對?” 紀曉嵐說:“臣可以對。”皇上就出了個上聯:“兩碟豆。”就是桌子上有兩碟豆子。紀曉嵐張口就說:“一甌油。”皇上說:“我不是這個意思,我說的是‘兩蝶斗’,是指兩隻蝴蝶上下翻飛。”紀曉嵐反應快啊,說:“我說的‘一鷗游’是一隻鷗鳥在緩慢地飛翔。”乾隆一聽,不服氣:“那我還能添字,叫‘林中兩蝶斗’。”紀曉嵐馬上說:“江上一鷗游。”對得非常美。中國古代文化中有很多非常優美機智的地方,通過一個甌也能體現出來。

晚明時期,景泰藍品種在增加,但質量在下降,砂眼明顯增多。景泰藍填完彩料以後一定要用火燒制,如果質量不能控制,砂眼就要增多。另外,當時景泰藍的審美趣味跟瓷器有異曲同工之妙,紋飾都比較繁縟。

當時中央政府也非常注重景泰藍的製造,比如做了非常漂亮的景泰藍多穆壺,明確帶有禮品的意味。多穆壺是蒙、藏少數民族用來喝奶茶或者擱酥油的容器,用景泰藍這么名貴的材料做,顯然有跟少數民族溝通的意思。中央政府當時把這些名貴禮品大量發往西藏、蒙古,跟少數民族保持良好的關係。

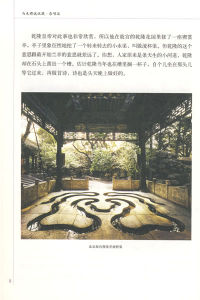

明末的古玩市場

明末清初人孫承澤在《春明夢余錄》中說:“若奇珍異寶進入尚方者,鹹於內市萃之。至內造如宣德之銅器,成化之窯器,永樂果園廠之髹器,景泰御前作坊之琺瑯,精巧遠邁前古,四方好事者亦於內市重價購之。”這段記載非常有意思,描繪了一個買賣古玩的大市場。各種奇珍異寶要想進宮,先要在北京的內市雲集。內市在哪兒呢?紫禁城的北門在明代叫玄武門,到了清代因為要避康熙皇帝的諱,改為神武門。今天的神武門外正對著景山正門的那塊廣場,就是過去的內市。內市里匯集了宣德之銅器,就是宣德爐;成化之窯器,顯然是成化杯;永樂果園廠之髹器,就是永樂漆器;景泰御前作坊之琺瑯,就是景泰藍。這些名貴的東西都雲集到內市,大家挑選,好的就進宮了。那么其他喜歡這些古董的人,也都跑到這個地方去買。

當時的北京除了這一狹小的內市外,還有外市,散布在北京各處的古董商攤都屬於外市。跟今天比較起來,內市有點兒像拍賣公司,外市多少有點兒像潘家園。外市的東西相對來說等級比較低。

對古董的需求是社會富足的一個表現,很大程度上強調的是精神,而非物質。收藏一開始很容易物質化,我喜歡,是因為有一個物質實實在在擺在眼前,但實際需求的是圍繞著物質的精神層面的東西。比如,你喜歡一個宣德甌,那就是一個瓷碗。你要喝茶,拿普通的白瓷碗喝和宣德甌喝都差不多。問題是,宣德甌具有極大的精神層面的內涵,這一點是白瓷碗所不具備的。

清初景泰藍

入清以後,康熙朝迅速恢復生產。康熙十九年,武英殿、養心殿設立造辦處。康熙五十七年,武英殿的琺瑯作改歸養心殿,從等級上提高了。康熙皇帝對歐洲傳教士帶來的琺瑯非常感興趣,想盡辦法把畫琺瑯的技術引入宮廷。我講《陶瓷篇》琺瑯彩時講過,銅胎畫琺瑯、瓷胎畫琺瑯、玻璃胎畫琺瑯,這三種畫琺瑯器都是康熙一朝創燒的。《聖祖仁皇帝庭訓格言》里記載,康熙三十年,康熙皇帝曾說:“朕新製法藍碗,因思先帝時未嘗得用,亦特擇其嘉者,供奉陵寢。”過去一直講要尊重祖宗,尊重歷史,這個尊重一定要有具體事件。康熙三十年,琺瑯碗試燒成功,皇上就說:“我的父親沒有用過這個新東西,我要挑最好的供奉在他的陵寢。”一國之君尚且如此,今天每一個人就更應該表示這種對祖宗的孝心,不僅僅是對你自己家的祖宗,更是對中華民族的祖宗。

由於康熙的重視,琺瑯彩開始普及,但掐絲琺瑯在康熙一朝燒造的並不多。很可能是因為瓷胎畫琺瑯、銅胎畫琺瑯、玻璃胎畫琺瑯影響了掐絲琺瑯的製造。

到了雍正一朝,掐絲琺瑯明顯增加,史料也在增加。雍正十年,有記載說做了一組景泰藍的爐瓶燭台,俗稱“五供”。什麼是五供呢?一般在寺廟或祠堂里要供五件用具,中間一個爐,左右兩個花瓶,兩個燭台,俗稱“五供”。大家有機會去清西陵,還能看到陵寢前面的石五供,非常巨大,搬都搬不動。

蠟炬成灰淚始乾

五供由於是五件,非常容易失群。所謂失群,是專業術語,指歷史上的一組東西被分散了。我有一個朋友,從國外買了一對乾隆的景泰藍燭台,失群的,所以買得比較便宜。他一回來就跟我炫耀:“馬先生,來看看我的這對燭台,歐洲買的,便宜,漂亮著呢!”我一看,東西確實不錯。我就跟他開玩笑說:“你不是買得便宜嗎?加點兒錢,勻給我吧。”他說:“那哪兒能啊!我不賺這錢,我自個兒回去擺著。再說過兩天是我的結婚紀念日,我還要用呢。”等結婚紀念日過了以後,他回來跟我說:“出了點兒事兒。”我問:“什麼事兒啊?”他說:“結婚紀念日那天,我想讓老婆高興,就把這對燭台拿出來,買了兩根大紅蠟。我想著把蠟燭插上去,一點上,顯得屋裡有個氣氛。乾隆年間的景泰藍燭台,宮廷所用,我今兒結婚紀念日點上,多美!問題是這個蠟燭插不上燭台的釺子,我使勁兒一插,蠟兩半了。那天晚上算瞎了,這蠟沒點成。這是怎么回事啊?”這時該我炫耀了,我跟他說:“你把這東西勻給我,我就告訴你是怎么回事。”

我跟他賣了一個關子,先念了首詩。李商隱著名的愛情詩《無題》:

相見時難別亦難,東風無力百花殘。

春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始乾。

“春蠶到死絲方盡”一句很好理解,見過蠶吐絲的人都明白,蠶是作繭自縛,它吐完絲後就在繭裡面休眠了。“絲”在李商隱的文學含義中代表思念、相思,是愛情的象徵。但問題是下面這句“蠟炬成灰”不好理解。蠟炬,就是蠟燭。我問他:“你什麼時候見過蠟燭燒成灰?”他想了想說:“可不,蠟燭燒完了哪兒來的灰啊?”

古代的蠟燒完是有灰的,因為它的蠟芯不是今天見到的棉線,而是一根蘆葦。這就是為什麼今天的蠟燭插不進燭台的原因。今天使的是清末時候才進來的洋蠟,中間是一根棉線,實心的,又硬,你使勁往釺子上插,嘎巴就裂開了。而過去的蠟中間是一根蘆葦,有的還纏有布,蘆葦是空心的,才能插到燭台上。所以,燭台上的蠟釺子基本跟蘆葦芯一般粗,就是這個道理。這種蠟燭燒盡後都會留有殘灰。

中國古代的燈與燭有本質區別。燈是燃液體的,燃油;燭是燃固體的,燃蠟。蠟燭的發明比油燈要晚很多,所以到了唐代,蠟燭還是非常貴重的商品。過去說人生有四喜:“久旱逢甘露,他鄉遇故知,洞房花燭夜,金榜題名時。”在洞房花燭夜裡,點燃的蠟燭可不僅僅是一根紅燭,上面還有很多紋飾。我還收藏有這樣的蠟燭,非常漂亮。

乾隆朝景泰藍

乾隆以後,景泰藍的工藝越來越成熟,做得非常精細,器型也越來越大。我曾經在德國買過一個大號的景泰藍花鳥紋大瓶,80多公分高,兩隻鎏金的耳,現在觀復博物館的工藝館內展出。從這個瓶子的紋飾及造型上看,乾隆時期的典型特徵全部在它身上體現了。我們講了這么多課,完全可以進行橫向比較了。比如把乾隆官窯瓷器跟這件景泰藍做橫向比較,看看差異有多大。我們能發現,在同一個歷史時期,不同門類的工藝品有時在造型、紋飾、細節上幾乎沒有差異,這就是文物橫向比較的好處。

我買這件景泰藍的時候,賣家跟我說:“這瓶子早年就是八國聯軍從你們那兒弄回去的。”我說:“那就該著我們把它帶回來。”德國人知道東西的來歷,是因為他們有記錄。西方人有很好的檔案習慣,很多事情都要記錄。所以有時一查,就能查到這東西一百年前在誰的手裡,中間經過幾個人,都很清楚。

這種80多公分高的器物,對景泰藍來說非常大了。但在乾隆盛世期間,景泰藍還能做得更大。乾隆四十七年,乾隆皇帝下旨:造掐絲琺瑯佛塔六座。其中有一件藍地纏枝蓮八寶紋宮殿亭式塔,高達239公分,比我伸起手來還要高,今天在北京故宮博物院雨花閣內收藏著。

晚清民國景泰藍

乾隆以後,景泰藍急劇衰退,為什麼呢?國家的經濟衰退直接體現在奢侈品上。景泰藍在所有工藝品中成本最高,它以銅做胎。銅在歷史上是制錢的原材料,使多少銅,就等於使多少錢。也就是說,拋開它複雜工藝所帶來的成本,僅是原材料成本就非常高。所以清代中葉以後,景泰藍迅速衰退。

晚清到民國時期,景泰藍開始走入民間。此時北京、揚州、廣州等地都有一些民間作坊生產景泰藍。經營景泰藍的商號有老天利、德興成、寶華生、靜遠堂等等,都非常有名。晚清至民國時期景泰藍的特徵非常明顯,它的胎一般都非常薄,一掂,很輕。老的景泰藍則很重。但是,此時的掐絲掐得非常細膩,這是用工藝來彌補材料的不足。不可能使那么多銅了,但可以用細膩的紋飾來彌補。

晚清到民國時期正是第四次收藏熱,大量西方人來蒐集中國的文物。西方人對景泰藍的認識頗高,認為這是代表中國宮廷文化或者說貴族文化的典型器物,所以大量景泰藍都流往歐洲。受此影響,當時古玩店裡不擺幾件景泰藍,顯得檔次低。換句話說,有品位的買家一看你店裡連景泰藍都沒有,轉身就出來了。

西方人為什麼知道景泰藍重要呢?西方人進入紫禁城一看,凡是重要的大殿里擺的全都是景泰藍,有成對的鼎式大香爐、大仙鶴、太平有象等等,還都是大件的景泰藍。而當時清宮確實有嚴格規定,對景泰藍非常重視。比如乾隆四十四年除夕,宮裡吃年夜飯的時候,只有皇上的御宴桌上幾乎都是景泰藍的餐具,底下的陪宴桌全部都是瓷器和銀器的餐具。由此可見,景泰藍在當時宮廷中的崇高地位。

我們對景泰藍的誤解

與西方人相比,中國人反而對景泰藍的認識偏低。雖然我們承認它的貴重,但不認為它在審美上有多高。這種認識源於文人,文人認為景泰藍太花哨了,不含蓄,所以對其評價一直不高。曹昭就說它俗得要死,“非士大夫文房清玩也”。由於過去文人的這個態度,我們一直對景泰藍的認識不高,導致其大量流往歐洲。

解放後,對景泰藍不加重視的態度變得更嚴重。中學語文課本里有一篇叫《景泰藍的製作》。這叫什麼?這叫非物質文化遺產。對非物質文化遺產要大力宣傳,但應該宣傳藝術,而不應宣傳工藝。工藝本身是保密的,但中國人過去沒有非物質文化遺產的概念,所以就把秘密給散出去了。整個製作工藝被寫進一篇文章,誰逮著誰做,哥兒幾個弄一個小窯就開始燒景泰藍了,拿這事兒不當事兒。我曾經有一次還在電視上看見教怎么做景泰藍,好像只要家裡開一個小灶,就能做了。

由於毫無計畫與節制地普及,把這個過去中國最典型的宮廷文化一下子降低了。沒有制約,沒有控制,導致今天景泰藍的名氣與質量幾乎下降到歷史最低點。今天的單位發個獎,到街上一看,什麼便宜?景泰藍瓶子便宜,還挺唬人,得,買倆發獎吧。我還看到很多旅遊紀念品市場中,堆放著大量質量低劣的景泰藍,很便宜。這些現象,導致景泰藍在大部分人心目中就是廉價品的概念。回想歷史上景泰藍的輝煌與地位,真讓人寒心!

全國收藏景泰藍最多的博物館是北京故宮博物院,此外除了南京博物院、西藏博物館,其他重要的博物館裡幾乎都沒有大的收藏。西藏博物館中所藏的景泰藍,都是當年中央政府贈送給西藏的。當我發現這個情況後,就有意識地開始收藏。在近十年的時間裡,觀復博物館從世界各地徵集了幾百件景泰藍。將來博物館裡會有一個專門的景泰藍館,供大家欣賞這些非常重要的文物。

景泰藍雖然是一個外來藝術,但經過元明清三朝皇家的推崇,再加上工匠的不懈努力,使它成為中國工藝美術史上的一朵奇葩。但由於中國文人不推崇這種繁縟華麗的藝術,導致後人不大重視,對它的研究也非常淺薄。這是因為我們不注重文化史觀。什麼是文化史觀呢?歷史上所有客觀存在的東西,我們都應該尊重它。

景泰藍這朵奇葩,反過來被西方人認可。在西方人心目中,華美的景泰藍代表著中國燦爛的文明。那么,下一講內容,是由西方人帶給中國的一門藝術,最後由中國人發揚光大,那就是鼻煙壺。

書摘與插圖

《馬未都說收藏·雜項篇》

《馬未都說收藏·雜項篇》 《馬未都說收藏·雜項篇》

《馬未都說收藏·雜項篇》