原文釋義

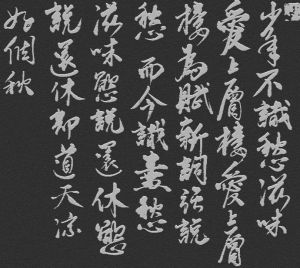

原文

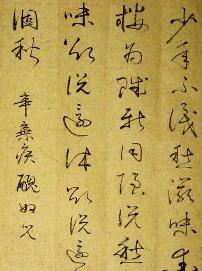

辛棄疾

辛棄疾 宋朝 辛棄疾

少年不識愁滋味⑶,愛上層樓。愛上層樓,為賦新詞強說愁⑷。

而今識盡愁滋味⑸,欲說還休⑹。欲說還休,卻道天涼好個秋⑺。

注釋

⑴醜奴兒:詞牌名。《醜奴兒》即《採桑子》

⑵博山:在今江西省廣豐縣西南。因狀如廬山香爐峰,故名。淳熙八年(1181)辛棄疾罷職退居上饒,常過博山。⑶少年:指年輕的時候。不識:不懂,不知道什麼是。

⑷“為賦”句:為了寫出新詞,沒有愁而硬要說有愁。強(qiǎng):勉強地,硬要。

⑸識盡:嘗夠,深深懂得。

⑹欲說還(huán)休:想說卻說不出。

⑺休:停止。不識愁的,偏學著說。如登高極目,何等暢快,為做詞章,便因文生情,也得說說一般的悲愁。及真知愁味,反而不說了。如晚歲逢秋,本極淒涼,卻說秋天真是涼快呵!今昔對比,含蓄而又分明。中間用疊句轉折。末句似近滑,於極流利中仍見此老倔強的意態。將烈士暮年之感恰好寫為長短句,“粗豪”云云殆不足以盡稼軒。“秋”仍綰合“愁”字,如下錄吳文英《唐多令》:“何處合成愁,離人心上秋。”

創作背景

此詞是辛棄疾被彈劾去職、閒居帶湖時所作,創作時間在公元1181年至1192年間。辛棄疾在帶湖居住期間,常到博山遊覽,博山風景優美,他卻無心賞玩。眼看國事日非,自己無能為力,一腔愁緒無法排遣,遂在博山道中一壁上題了這首詞。

作品鑑賞

文學鑑賞

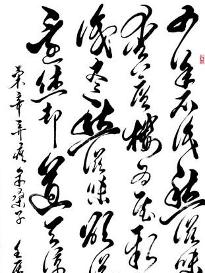

醜奴兒·書博山道中壁

醜奴兒·書博山道中壁 詞的上片,作者著重回憶少年時代自己不知愁苦,所以喜歡登上高樓,憑欄遠眺。少年時代,風華正茂,涉世不深,樂觀自信,對於人們常說的“愁”還缺乏真切的體驗。首句“少年不識愁滋味”,乃是上片的核心。辛棄疾生長在中原淪陷區。青少年時代的他,不僅親歷了人民的苦難,親見了金人的兇殘,同時也深受北方人民英勇抗金鬥爭精神的鼓舞。他不僅自己有抗金復國的膽識和才略,而且認為中原是可以收復的,金人侵略者也是可以被趕出去的。因此,他不知何為“愁”,為了效仿前代作家,抒發一點所謂“愁情”,他是“愛上層樓”,無愁找愁。作者連用兩個“愛上層樓”,這一疊句的運用,避開了一般的泛泛描述,而是有力地帶起了下文。前一個“愛上層樓”,同首句構成因果複句,意謂作者年輕時根本不懂什麼是憂愁,所以喜歡登樓賞玩。後一個“愛上層樓”,又同下面“為賦新詞強說愁”結成因果關係,即因為愛上高樓而觸發詩興,在當時“不識愁滋味”的情況下,也要勉強說些“愁悶”之類的話。這一疊句的運用,把兩個不同的層次聯繫起來,將上片“不知愁”的這一思想表達得十分完整。

詞的下片,表現自己隨著年歲的增長,處世閱歷漸深,對於這個“愁”字有了真切的體驗。作者懷著捐軀報國的志願投奔南宋,本想與南宋政權同心協力,共建恢復大業。誰知,南宋政權對他招之即來,揮之即去,他不僅報國無門,而且還落得被削職閒居的境地,“一腔忠憤,無處發泄”,其心中的愁悶痛楚可以想見。“而今識盡愁滋味”,這裡的“盡”字,是極有概括力的,它包含著作者許多複雜的感受,從而完成了整篇詞作在思想感情上的一大轉折。接著,作者又連用兩句“欲說還休”,仍然採用疊句形式,在結構用法上也與上片互為呼應。這兩句“欲說還休”包含有兩層不同的意思。前句緊承上句的“盡”字而來,人們在實際生活中,喜怒哀樂等各種情感往往相反相成,極度的高興

醜奴兒·書博山道中壁

醜奴兒·書博山道中壁 轉而潛生悲涼,深沉的憂愁翻作自我調侃。作者過去無愁而硬要說愁,如今卻愁到極點而無話可說。後一個“欲說還休”則是緊連下文。因為,作者胸中的憂愁不是個人的離愁別緒,而是憂國傷時之愁。而在當時投降派把持朝政的情況下,抒發這種憂愁是犯大忌的,因此作者在此不便直說,只得轉而言天氣,“天涼好個秋”。這句結尾表面形似輕脫,實則十分含蓄,充分表達了作者之“愁”的深沉博大。

辛棄疾的這首詞,通過“少年”、“而今”,無愁、有愁的對比,表現了他受壓抑排擠、報國無門的痛苦,是對南宋統治集團的諷刺和不滿。在藝術手法上,“少年”是賓,“而今”是主,以昔襯今,以有寫無,以無寫有,寫作手法也很巧妙,突出渲染一個“愁”字,並以此為線索層層鋪展,感情真摯委婉,言淺而意深,將詞人大半生的經歷感受高度概括出來,有強烈的藝術效果。

名人講評

夏承燾《唐宋詞欣賞》:他這首詞外表雖則婉約,而骨子裡卻是包含著憂鬱、沉悶不滿的情緒。……用“卻道天涼好個秋”這樣一句閒淡的話,來結束全篇,用這樣一句閒淡話來寫自己胸中的悲憤,也是一種高妙的抒情法。 深沉的感情用平淡的語言來表達,有時更耐人尋味。

張碧波《辛棄疾詞選讀》:這首詞寫得委婉蘊借,含而不露,別具一格。

作者簡介

辛棄疾(1140-1207),南宋詞人。原字坦夫,改字幼安,別號稼軒,漢族,歷城人。出生時,中原已為金兵所占。21歲參加抗金義軍,不久歸南宋。歷任湖北、江西、湖南、福建、浙東安撫使等職。一生力主抗金。曾上《美芹十論》與《九議》,條陳戰守之策。其詞抒寫力圖恢復國家統一的愛國熱情,傾訴壯志難酬的悲憤,對當時執政者的屈辱求和頗多譴責;也有不少吟詠祖國河山的作品。題材廣闊又善化用前人典故入詞,風格沉雄豪邁又不乏細膩柔媚之處。由於與當政的主和派政見不合,後被彈劾落職,退隱。

作為南宋詞壇一代大家,其詞熱情洋溢,慷慨悲壯。筆力雄厚,藝術風格多樣,而以豪放為主。有《稼軒長短句》。今人輯有《辛稼軒詩文鈔存》。

紹興三十一年(1161年),金主完顏亮大舉南侵,在其後方的漢族人民由於不堪金人嚴苛的壓榨,奮起反抗。二十一歲的辛棄疾也聚集了二千人,參加由耿京領導的一支聲勢浩大的起義軍,並擔任掌書記。當金人內部矛盾爆發,完顏亮在前線為部下所殺,金軍向北撤退時,辛棄疾於紹興三十二年(1162年)奉命南下與南宋朝廷聯絡。在他完成使命歸來的途中,聽到耿京被叛徒張安國所殺、義軍潰散的訊息,便率領五十多人襲擊幾萬人的敵營,把叛徒擒拿帶回建康,交給南宋朝廷處決。