作者簡介

杜牧像

杜牧像杜牧(803—約852),字牧之,京兆萬年(今陝西省西安市屬縣)人。晚唐詩人。入仕後累官至遷膳部員外郎。朋黨之爭時,被李德裕排擠,而後復為用。入朝,官至中書舍人。《全唐詩》編其詩入卷。他關心國事,反對藩鎮割據,擁護中央集權,主張抵禦入侵之敵,反對腐化,同情人民。他曾寫《原十六了》、《罪言》等軍事論文,分析藩鎮割據之病源及邊防戰守之事,其意透徹,但無人問津。他喜歡兵法,注釋過《孫子》,他的詩文亦受兵法影響,意氣縱橫,抑揚跌宕。他的《答莊充書》說“文以意為主,以氣為輔以辭采章句為之兵衛”,是用兵法來比喻創作。他的詩與李商隱齊名。

寫作背景

《過華清宮》中的華清宮

《過華清宮》中的華清宮華清宮在長安東二十五公里臨潼縣城南驪山下,唐貞觀十八年(644)太宗皇帝詔令在此造殿,賜名湯泉宮。唐玄宗於開元十一年(723)修建為行宮,“治湯井為池,環山列為宮室,又築羅城,置百司及十宅”。原名溫泉宮,天寶六年(公元747年)改名華清宮,長生殿就在此宮內,玄宗和楊貴妃曾在這裡尋歡作樂。

安史之亂後,華清宮遭到了破壞,多年過後,杜牧經過這裡時,早已冷落殘敗。面對斷壁殘垣,詩人回憶史事,感慨萬千,寫下這三首七絕。

現實意義

此三詩借人們熟知的唐玄宗、楊貴妃荒淫誤國的故事,選取幾個典型事件、場景,加以藝術概括,既巧妙地總結了歷史,又深刻地諷喻了現實。當時社會,世風敗壞,王朝統治者“大起宮室,廣聲色”,過著醉生夢死,驕奢淫逸的生活,亡國沒落之兆隨處可見,詩人既無力回天,只好借古諷今了。

絕句一首

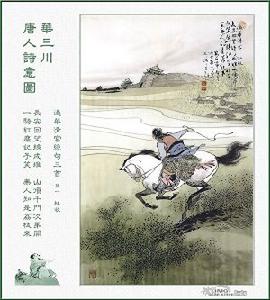

《過華清宮》絕句三首(其一)詩配畫

《過華清宮》絕句三首(其一)詩配畫長安回望繡成堆, 山頂千門次第開。

一騎紅塵妃子笑, 無人知是荔枝來。

句解

首句“長安回望”四字極為重要。長安是當時的京城,明皇應在京城日理萬機,妃子自應留在京城,因而飛送荔枝者直奔長安,而皇帝、貴妃卻在驪山行樂!這就出現了“長安回望繡成堆”的鏡頭。唐明皇時,驪山遍植花木如綿繡,故稱繡嶺。用“繡成堆”寫“一騎”遙望中的驪山總貌,很傳神。

次句承 “繡成堆” 寫驪山華清宮的建築群。這時候,“一騎”已近驪山,望見“山頂千門次第開”;山上人也早已望見“紅塵”飛揚,“一騎”將到,因而將“山頂千門”次第打開。緊接著,便出現了“一騎紅塵妃子笑”的戲劇性場景。一方面,是以捲起“紅塵”的高速日夜賓士,送來荔枝的“一騎”,揮汗如雨,苦不堪言;另一方面,則是得到新鮮荔枝的貴妃,嫣然一笑,樂不可支。兩相對照,蘊含著對驕奢淫逸生活的無言譴責。

前三句詩根本不提荔枝,壓根兒不知道為什麼要從長安回望驪山,不知道“山頂千門”為什麼要一重接一重地打開,更不知道“一騎紅塵”是乾什麼的、“妃子”為什麼要“笑”,不明真相的人還以為是十萬火急的軍情呢,給讀者留下一連患懸念。

最後一句,應該是解釋懸念了,可又出人意料地用了一個否定句:“無人知是荔枝來。”的確,捲風揚塵,“一騎”急馳華清宮千門,從山下到山頂一重重為他敞開,誰都會認為那是飛送關於軍國大事的緊急情報,怎能構想那是為貴妃送荔枝!“無人知”三字畫龍點睛,蘊含深廣,把全詩的思想境界提升到驚人的高度。

一騎紅塵妃子笑

一騎紅塵妃子笑起句描寫華清宮所在地驪山的景色。詩人從長安“回望”的角度來寫,猶如電影攝影師,在觀眾面前先展現一個廣闊深遠的驪山全景:林木蔥蘢,花草繁茂,宮殿樓閣聳立其間,宛如團團錦繡。“繡成堆”,既指驪山兩旁的東繡嶺、西繡嶺,又是形容驪山的美不勝收,語意雙關。

接著,鏡頭向前推進,展現出山頂上那座雄偉壯觀的行宮。平日緊閉的宮門忽然一道接著一道緩緩地打開了。接下來,又是兩個特寫鏡頭:宮外,一名專使騎著驛馬風馳電掣般疾奔而來,身後揚起一團團紅塵;宮內,妃子嫣然而笑了。幾個鏡頭貌似互不相關,卻都包蘊著詩人精心安排的懸念。“千門”因何而開?“一騎”為何而來?“妃子”又因何而笑?詩人故意不忙說出,直至緊張而神秘的氣氛憋得讀者非想知道不可時,才含蓄委婉地揭示謎底:“無人知是荔枝來。”“荔枝”兩字,透出事情的原委。《新唐書·楊貴妃傳》:“妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置騎傳送,走數千里,味未變,已至京師。”明於此,那么前面的懸念頓然而釋,那幾個鏡頭便自然而然地聯成一體了。

吳喬《圍爐詩話》說:“詩貴有含蓄不盡之意,尤以不著意見聲色故事議論者為最上。”杜牧這首詩的藝術魅力就在於含蓄、精深,詩不明白說出玄宗的荒淫好色,貴妃的恃寵而驕,而形象地用“一騎紅塵”與“妃子笑”構成鮮明的對比,就收到了比直抒己見強烈得多的藝術效果。“妃子笑”三字頗有深意。春秋時周幽王為博妃子一笑,點燃烽火,導致國破身亡。無人知”三字也發人深思。其實“荔枝來”並非絕無人知,至少“妃子”知,“一騎”知,還有一個詩中沒有點出的皇帝更是知道的。這樣寫,意在說明此事重大緊急,外人無由得知,這就不僅揭露了皇帝為討寵妃歡心無所不為的荒唐,也與前面渲染的不尋常的氣氛相呼應。全詩不用難字,不使典故,不事雕琢,樸素自然,寓意精深,含蓄有力,是唐人詠史絕句中的佳作。

絕句二首

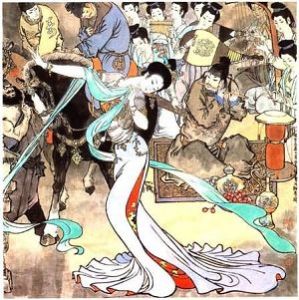

《霓裳羽衣曲》

《霓裳羽衣曲》新豐綠樹起黃埃, 數騎漁陽探使回。

霓裳一曲千峰上, 舞破中原始下來。

注釋

① 新豐:唐設新豐縣,在陝西臨潼縣東北,離華清宮不遠。黃埃:馬隊賓士踏起的塵土。

② 漁陽探使:安祿山任平盧、范陽、河東三鎮節度使,伺機謀反。太子和宰相楊國忠屢次奏陳安祿山有反意,玄宗遂派中使璆琳以賜柑為名前去探聽虛實。璆琳受安重賄,回來盛讚安忠心,玄宗於是高枕無憂,更加縱情享樂。

③ 霓裳:《霓裳羽衣曲》,開元年間,西涼節度使楊敬述進獻印度《婆羅門》舞曲十二遍,唐玄宗親自改編為《霓裳羽衣曲》。千峰上:指驪山。

④ 舞破中原:指玄宗耽於享樂而誤國,導致安史之亂。《唐詩箋注》評此句云:“造句驚人,奇絕!痛絕!”《唐賢小三昧集續集》云:“語帶恢諧,妙絕千古。”

句解

詩人從“安史之亂”的紛繁複雜的史事中,只攝取了“漁陽探使回”的一個場景,是頗具匠心的。它既揭露了安祿山的狡黠,又暴露了玄宗的糊塗,有“一石二鳥”的妙用。

如果說詩的前兩句是表現了空間的轉換,那么後兩句“霓裳一曲千峰上,舞破中原始下來”,則表現了時間的變化。前後四句所表現的內容本來是互相獨立的,但經過詩人巧妙的剪接便使之具有互為因果的關係,暗示了兩件事之間的內在聯繫。而從全篇來看,從“漁陽探使回”到“霓裳千峰上”,是以華清宮來聯結,銜接得很自然。這樣寫,不僅以極儉省的筆墨概括了一場重大的歷史事變,更重要的是揭示出事變發生的原因,詩人的構思是很精巧的。

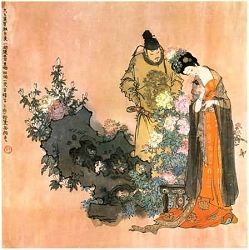

國畫 唐玄宗與楊貴妃

國畫 唐玄宗與楊貴妃將強烈的諷刺意義以含蓄出之,尤其是“霓裳一曲千峰上,舞破中原始下來”兩句,不著一字議論,便將玄宗的耽於享樂、執迷不悟刻畫得淋漓盡致。說一曲霓裳可達“千峰”之上,而且竟能“舞破中原”,顯然這是極度的誇張,是不可能的事,但這樣寫卻並非不合情理。因為輕歌曼舞縱不能直接“破中原”,中原之破卻實實在在是由統治者無盡無休的沉醉於歌舞造成。而且,非這樣寫不足以形容歌舞之盛,非如此誇張不能表現統治者醉生夢死的程度以及由此產生的國破家亡的嚴重後果。此外,這兩句詩中“千峰上”同“下來”所構成的鮮明對照,力重千鈞的“始”字的運用,都無不顯示出詩人在遣詞造句方面的深厚功力,有力地烘託了主題。正是深刻的思想內容與完美的表現手法,使之成為膾炙人口的名句。全詩到此戛然而止,更顯得餘味無窮。

絕句三首

萬國笙歌醉太平,倚天樓殿月分明。

雲中亂拍祿山舞,風過重巒下笑聲。

注釋

① 萬國:指全國。

② 雲中兩句:《舊唐書•安祿山傳》載:祿山體肥,重三百三十斤,但卻能在唐玄宗面前表演“胡鏇舞”,其疾如風。旁邊的宮人拍掌擊節,因為舞得太快,節拍都亂了。

解析

這首詩寫唐玄宗認為天下太平,處處笙歌,他可以盡情享樂了。驪山上幾乎摩著天的樓殿里,月光是分外的明亮。肥胖的安祿山(體重330斤)在這雲端的宮殿中跳起了胡鏇舞,他那迅疾如風的舞步,使旁邊鼓掌打拍子的人連拍子都打亂了。從華清宮下面經過的人們,哪能知道宮裡的這種荒唐生活,只是聽見隨著風從層層山峰上飄下來的歡笑聲。