簡介

《貝葉經》

《貝葉經》《貝葉經》是刻寫於窄長形棕櫚科貝多羅葉上的佛教經典,相傳發源於印度,至今仍普遍流傳於東南亞與中國雲南(傣族)等地區。貝葉經所記載的佛教經典,內容涵蓋範圍極廣,包括:律、經、論三藏及其注釋、僧人論著、本生故事以及巴利文文法、詞典、個人筆記等作品。

西藏發現的貝葉經有2500多年的歷史。它是研究古代西藏文化、語言文字、佛教、宗教藝術等方面的重要原始資料。

由於流傳在中國的《貝葉經》較少,僅在西安大雁塔、峨眉山、普陀山、中國國家博物館等處存有少量版本,因此極為珍貴。

歷史傳播

《貝葉經》

《貝葉經》開始使用貝葉記載佛教經典的時間,尚沒有明確的文獻記載,但根據許多經典記載,推知在相當早的時代即有貝葉經存在。位居中國滇西的傣族,將貝葉視為知識、智慧型、文明的象徵。傣族使用貝葉是始於一個“綠葉信”的傳說,傳說中指出貝多羅葉具有耐久保存的特性。傣族除了用貝葉刻寫佛經外,也用來記錄天文曆法、醫藥、文學作品及法律規約等知識。貝葉對於文化的傳承功不可沒,傣族人更視貝葉經為其文化寶藏。

由上述數據顯示,印度、傣族都以貝葉來記錄佛經及文獻數據,這種以貝葉為文獻載體,形成了“貝葉文化”。傣族因地緣關係,受印度文化的影響很大。佛歷419年(公元前115年),西雙版納首次派代表前往緬甸景腔和願貢兩地迎接佛牙和經書。有記載顯示貝葉經最早是從印度傳來的。

一至十世紀,古印度佛教徒攜帶大批寫有經、律、論三藏之貝葉經,前往中亞、中國新疆、西藏和尼泊爾等地區弘揚佛教,這些地區的佛教徒也往印度學習佛教,帶回大量之貝葉經。這對佛教和佛教文化的傳播、發展,有很大的影響,改變了佛教弘傳的方式,各地出現了譯經風潮,使佛法逐漸被世人了解。

中國的貝葉經大多於盛唐時期傳入,在經典中常以“貝葉”表詮佛典之意,如《大慈恩寺三藏法師傳》卷六:“法師(玄奘)操貝葉開演梵文”。又《貞元新定釋教目錄》卷十六:“將敷貝葉之文用啟蓮宮之會”。從漢譯經典中,顯出“貝葉”在佛教文獻的特質,在中國貝葉經幾乎成了經典的代名詞,和佛教關係密切。

存世版本

雙桂堂

《貝葉經》文卷

《貝葉經》文卷 寶峰寺

2008年4月13日,有“佛教熊貓”之稱的中國國家一級保護文物《貝葉經》,在“五·一”期間將首次在西樵山寶峰寺展出。廣東名剎南海西樵山寶峰寺的“鎮山之寶”《貝葉經》共兩卷,由祖籍廣東佛山的已故香港知名愛國人士石景宜先生的夫人劉紫英女士與長子石漢基先生所贈。

西藏

2012年9月,西藏自治區初步確定西藏迄今(2012年9月)珍藏有梵文貝葉經寫本共一千多個函(種),近6萬葉。西藏保存的貝葉經多系8世紀至14世紀從印度引進的、多為佛教經典,還有一部分為古印度梵文文獻。在經書內容上,與藏文大藏經《甘珠爾》和《丹珠爾》的關係密不可分,基本涵蓋了西藏傳統的“大小十明”文化,是研究佛教史、佛教翻譯史、科技史和中印文化交流史的第一手資料,具有極高的文獻價值。

製作

貝葉經的製作,需要經過三道工序:

《貝葉經》

《貝葉經》取貝葉

從貝葉樹上砍下頁片,用鋒利的刀將貝葉一片一片修割整齊,三至五片捲成一卷捆好,放入鍋中煮。煮時要加酸角或檸檬,使貝葉表面上的皮脫落。一般要煮半天,直到貝葉變成淡綠白色,才從鍋里取出來,拿到河邊用細沙子搓洗乾淨,然後將貝葉壓平曬乾,收起來讓它通一段時間的風后,再訂成匣。

制匣

製作貝葉經匣有專用的兩片木匣為標準。木匣長約一市尺半,寬約四寸,距木匣兩端約半市尺處各鑽一個小孔,把一片片曬乾壓平經過透風處理的貝葉緊緊夾在兩片木匣中間,兩頭用繩子綁緊,然後用專門的釘子沿木匣兩邊的小孔將貝葉鑽通,再穿上搓好的線繩,按五百至六百片貝葉訂為一匣。訂好後用刀輕輕把貝葉匣修光滑,並用專制的墨線弓,按照刻寫格式,把墨線輕輕打在貝葉上,留待以後刻寫。

刻寫

最初是用小尖刀沿著打好的墨線把文字刻寫在貝葉上。後來覺得用刀刻寫又慢又費力,才改用鐵簪子刻寫。刻寫好以後,用植物果油摻鍋底的黑煙,塗於刻好字的貝葉上,再用濕布擦拭一道,貝葉上的字跡就清晰顯現。刻寫好的經書裝訂成冊後,在四周邊沿塗上一層金粉或紅、黑漆加以保護和裝飾。

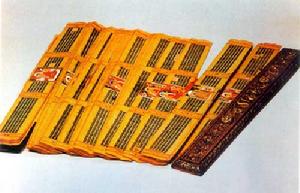

貝葉經本做工精細,規格統一,由於經本四邊都塗上一層彩漆,抹上金粉,因而給人一種精湛、古樸、大方、美觀之感。因它是用鐵簪將文字刻寫在貝葉上,並塗以顏料,不但字跡清晰,而且擦不掉抹不去。由於貝葉經過水煮等工藝特殊處理,可以防蟲、防水、防變形,經久耐用。這也是貝葉經可以保存幾百年上千年的原因。