內容概述

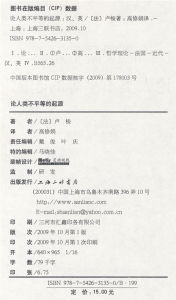

《論人類不平等的起源》插圖

《論人類不平等的起源》插圖《論人類不平等的起源》一書以一封獻給理想之中的日內瓦共和國的致辭開始的,獻詞中作者讓·雅克·盧梭對共和國的讚美表達了自己對平等與自由的追求。作者通過對人類心智的發展及社會的產生和發展,通過合理的邏輯推斷,闡述了人類不平等的起源與發展。人並不是一開始就不平等,原始狀態下人類的生活狀態與其它動物並無而至,強健敏捷,從大自然中各取所需,怡然自得,且符合自然法則。而後,由於某些偶然的因素,人類慢慢的有了財產的觀念,私有觀念,進而有了社會,貧富開始分化,權利也變的有別,人類的不平等也隨之產生。而權貴階級為了維護自己的利益,創造了社會規則,形成了專制的制度,進而鞏固和加劇了不平等。就這樣,人類違背了自然原則,逐漸地開始對權利與榮譽的盲目追逐,一直生活在自己之外,僅僅知道按按別人的意願來生活。剩下的只是輕浮而虛假的表象,擁有榮譽卻沒有道德,會思考卻沒有智慧,耽於享受卻沒有幸福……

基本信息

《論人類不平等的起源》是盧梭應法國第戎科學院的徵文而寫的論文。文中提出了私有制的出現是人類不平等的起源這一鮮明思想。在闡發政治思想性質這一問題上,其重要性僅次於後來的《社會契約論》;而在思想體系上,本書可視為《社會契約論》的基礎和緒論。

作者簡介

讓·雅克·盧梭(Jean-JacquesRousseau,1712年6月28日-1778年7月2日),法國哲學家、教育學家、文學家,為《百科全書》撰稿人之一,啟蒙運動最卓越的代表人物之一。主要著作有《社會契約論》《新愛洛伊絲》《愛彌爾》《懺悔錄》等。他思想的影響涉及哲學、政治學、文學等領域,對法國大革命起了積極的推動作用。

背景資料

盧梭是18世紀法國資產階級民主主義者,他比他同時代的、代表資產階級利益的百科全書派人物,更富有激進性。恩格斯曾在《反杜林論》中指出盧梭此書和狄德羅的《拉摩的侄兒》同是18世紀中辯證法的傑作。當盧梭同時代的一些哲學家把人類的進步構想為一個不斷上升的過程時,盧梭卻已經發現人類歷史發展本身所具有的兩面性(進步與落後)和所包含的內在矛盾。他認為貧困和奴役:,亦即人與人之間的不平等的產生是隨著私有制而來的,是建立在私有制確立的唯一基礎上的。人在未開化的自然狀態中,本來是平等的;可是當人們力求生活完善化,爭取科學技術和文化發展時,人類則既在進步,又在退步,因為文明向前進一步,不平等也就向前進一步。到了專制暴君統治之下,不平等就發展到極端,到達頂點;這個頂點同時就將成為轉向新的平等的起因和基礎。這種新的平等,按照盧梭的看法,是更高級的、基於社會公約的平等。這些思想是可貴的。但盧梭的這些可貴的民主思想和辯證思想始終是與他的唯心主義觀點和形上學的思想方法結合在一起的。《論人與人之間不平等的起因和基礎》的寫作,就是他隱避森林深處沉思默想之所得。

目錄

獻給日內瓦共和國的致辭

序言

本論

第一部分

第二部分

附錄

論文寫作的背景

盧梭年表

影響

法國大革命的靈魂

《論人類不平等的起源》是法國大革命的靈魂。在《論人類不平等的起源》中,盧梭指出人類每向前發展一步,不平等的程度就加深一步。《論人類不平等的起源》闡發了盧梭的政治哲學思想,為《社會契約論》奠定了基礎,同時也是他整個政治學說的導言。這是一本充盈著智慧的書。它的每行,都滲透著作者苦苦的求索。盧梭的思辨如蛟龍,從各個角度邏輯清晰地闡釋為什麼人類的進步史就是人類的墮落史。讀著它,就像走一條蜿蜒的路,即使他不告訴你結果,下一個拐角出現時,也往往應驗你的想像,於是思路漸漸明晰,海闊天空的世界呈現在眼前,與顧影自憐相異,與日常細碎不同……

高低貴賤之分

人類的文明或者說人類的進步是一種不可逆的過程,我們沒有理由重新回到原來的狀態:或者在山洞裡烤肉,或則在樹林裡摘果子,或者眾人共同捕獵,解決大家的生存問題。但是我們懷念的是那時候人與人之間的關係,以及那個時候人類的自然的心理狀態:沒有高低貴賤之分,沒有爾虞我詐之險,更沒有口舌之辯、戰爭械鬥。人類在大自然中亦步亦趨地生活,物質生活基本能滿足生存的需要;心中的那份寧靜永遠不會受到外來的干擾,精神上的祥和讓每個人都充滿了滿足。

思考的人是痛苦的動物

《論人類不平等的起源》更多是分析了人性中的惡和社會中的不公平現象,進而在開卷中描述了他對“理想國”的願望,但是並沒有否認文明給人類帶來的物質和精神上極大的豐富。其中的很多觀點都帶有一定的斯多葛學派的精神理念,也值得用現代觀點去進行批判和吸收。比如說順應自然,克制欲望等,對於思考他認為:如果自然注定使人健康,那么我敢斷言,思考就是一種違反自然的狀態,而一個思考著的人必定是一個痛苦的動物。自然注定使人健康么?這個前提就值得我們懷疑,我們知道,隨著文明的發展和人類的進步,人類的壽命越來越長,而且疾病越來越容易得到醫治,那么是否就可以說文明會使人更健康呢?思考是一種違反自然的狀態么?思考應該是在了解自然和人類本身,為了人類的福祉的進一步思考,這個思維模式首先是順應自然,然後才是改造自然。如果上述兩個命題都得到確認之後,那么思考的人就不一定是痛苦的動物了,如果人類對於自然毫無所獲,對於自己的未來毫無所知,而他一直處於懵懂而未懂的狀態,那么我相信他會更痛苦的。

自然賦予人類以眼淚

當然書中的精彩部分是作者對於人類原始精神狀態和社會結構的認識,以及在此基礎上對與善良、同情、合作等人類普世價值的認同。例如同情,“自然賦予人類以眼淚,那是因為她賜給人類以最慈悲的心。”諸如同情這樣的人類的優秀品質,才使得人類在一次又一次的危機之中度過,推動著文明向更高的方向發展。書中也對私有制進行了徹底的批判:“沒有私有制,就沒有傷害。”在我看來,值得批判的並不是制度本身,而是制度背後人類過於從自然中攫取財富,人類自私本性的過度膨脹,導致的壓迫、剝削、戰爭以及所有不和諧的行為舉止。