簡介

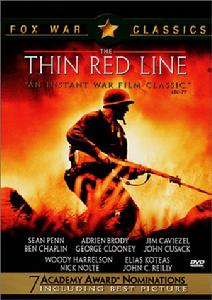

海報

海報《細細的紅線》根據美國作家詹姆斯·瓊斯的同名小說改編。1942年,位於南太平洋上的瓜達康納爾群島風光如畫。美軍士兵在島上登入,希望能從日本侵略軍手中將它收回。美軍和日軍在這個小島上展開了大規模的戰役,搶奪被日軍控制的210陣地的艱巨任務落在了“查理步兵連”的頭上。為此,上尉斯塔羅和下達命令的中校塔爾發生了爭執。塔爾認為諸位戰士應該奮勇向前,將平時訓練的技能都展現出來,而斯塔羅則認為在塔爾的勃勃野心驅使下,全連的士兵將走上一條不歸之路。可是,斯塔羅最後被解除了職務,眾位士兵仍然必須投入這場國家參加的“正義戰爭”。在長達數月的血腥戰役中,步兵連經歷了血與火的洗禮,從危機四伏的夜間偵察到艱苦卓絕的露宿野外,從陣地上遭遇的槍林彈雨到生還後醫院裡承受的心靈創痛,戰爭中的一切都不可避免的落到他們頭上。

幕後製作

這部獲柏林金熊獎的作品跟《拯救大兵瑞恩》同年推出,但風格迥異。隱居20年的導演馬利克復出,透過一場勝得艱苦的戰役,對“戰爭”與“死亡”發出天問式的疑惑。全片節奏緩慢,頭十分鐘甚至安詳得有如南太平洋的風光片,在攝影與配樂均十分精緻的氣氛下,只見美軍逃兵威特或是跟土著小孩戲水,或是呆立在海邊喃喃著文藝氣息濃厚的內心獨白。直至查爾斯上士把他捉回查爾斯火炮連,並出發前往瓜達康納爾島展開一場攻堅行動,從日軍占領的山頭將陣地奪回。這一個多小時的戰役是全片令人看得最興奮的精華。導演在此展現出他駕馭鏡頭的非凡功力,利用漫山遍野的長草和鬼魅般出現的日軍,將戰爭中的荒謬恐怖感表現得淋漓盡致。這可能是最意識流的戰爭片,戰爭情節只是為戰士提供了精神恍惚的藉口,散文詩般的畫面彷佛是面臨死神前的“走神”。影片用了太多大明星,但真正的明星卻是導演的奇特手法。這與其說是戰爭片,不如說是戰爭印象片。該故事曾於1964年搬上銀幕。

精彩對白

劇照

劇照Lt. Col. Gordon Tall: It's never necessary to tell me that you think I'm right. We'll just... assume it.

Lt. Col. Gordon Tall: 沒有必要告訴我你認為我是正確的。我們將會...認定是這樣。

Japanese Soldier: Are you righteous? Kind? Does your confidence lie in this? Are you loved by all? Know that I was, too. Do you imagine your suffering will be any less because you loved goodness and truth?

Japanese Soldier: 你很正直嗎?善良嗎?是你的自信心建立在上面嗎?你被所有人喜歡嗎?知道我原來也是那樣。你會幻想因為你熱愛仁慈和真理,你就會免於遭受痛苦嗎?

First Sgt. Edward Welsh: There's not some other world out there where everything's gonna be okay. There's just this one, just this rock.

First Sgt. Edward Welsh:除了世上每一件事情都很好,這個世界就再也沒有別的了。只有一樣東西,就像這塊岩石。

Capt. James 'bugger' Staros: I've lived with these men, sir, for two and a half years and I will not order them all to their deaths.

Capt. James 'Bugger' Staros:我已經和這些人住在一起,先生,兩年半的時間,並且我將不會按照他們的順序像他們那樣死去。

First Sgt. Edward Welsh: I might be your best friend, and you don't even know it.

First Sgt. Edward Welsh:我本可以是你最好的朋友,可是你從來都不知道。

穿幫鏡頭

時代錯誤:在剛開始的村莊,可以在背景里看到一艘1980年之後才有的海軍船隻。

時代錯誤:士兵使用的牙刷,至少是在1990年代以後才發明的。

時代錯誤:在沙灘上面有一個現代的玻璃纖維的泡沫材料的衝浪板。

時代錯誤:在一個閃回鏡頭中,士兵和他的女友握著手,可以在背景的窗外看到一些並不是1940年代的現代汽車。

時代錯誤:在美國軍隊中,直到1960年代才開始出現“201檔案”作為參軍人員檔案。然而,在影片開始的時候,有兩名士兵使用到了這一術語,作為介紹他們服役記錄的信息。

影片幕後

劇照

劇照紅色警戒(The Thin Red Line)是一部描述美軍在1942年到1943年瓜達康納爾島(Guadalcanal)戰役期間一個名為“查理斯火炮連”的戰爭故事。在這次大規模的瓜達康納爾島戰役中,查爾斯連隊因設法要從日本人手中奪回名為210號的陣地,全連從登入開始到持續數月精疲力盡的撕殺與流血,從叢林中巡邏偵察到夜宿野地和傷躺醫院,一直到生存者最後的離去,皆被深刻且真實地在片中描繪出來。

早在這部影片拍竣之前,就有許多影評人把它視為能同影片《拯救大兵瑞恩》競爭1999年奧斯卡最佳影片獎的熱門影片,雖然因為眾多原因,尤其是影片主題的深刻、深奧,致使影片上映後的票房並不如早前預測的理想,但無論是看過此片的觀眾,還是圈內人士,都把它視為一部優秀的二戰影片;影片中所表現的關於”戰爭與生命”的主題仍然引起了人們的共鳴。

這種生命與共同仇敵所產生出的情感對這一連士兵的影響遠遠超過了奪回陣地的喜悅。在片中演活了劇中士兵角色,包括了飾演軍士長的愛德華-威爾斯的西恩-潘(Sean Penn),他飾演一位沉默而憤世的殺敵高手。上尉詹姆士-斯塔羅斯由埃利厄斯-科蒂斯(Elias Koteas)所飾演。心地善良的他終於以身為軍人的使命感而減輕了他為戰爭而沾滿血腥所產生的罪惡感。維特(吉姆-凱維佐jim caviezel飾),飾演一位理想主義者。在重新加入查爾斯連不久後又臨陣脫逃。貝爾(本-查普林Ben Chaplin飾),他深愛著妻子卻又擔心妻子在分別期間投入他人懷抱。中校喬丹-陶(尼克-諾爾蒂Nick Nolte飾),一位一心想立功、從軍校出來還沒真正打過仗的指揮官。他下達命令要奪回210號陣地,縱使要犧牲無以數計的士兵性命或是整個查爾斯炮兵連也在所不惜。

片中外景地是一座南太平洋紐幾內亞的小島,導演拍了很多海島的風光,而且刻意地把它們拍得美侖美奐,像影片一開始的時候,土著人在海里游泳,小孩在海邊玩耍,唱著讚美詩的婦女,幽密的森林,一切看起來都是那么和諧,但當美軍戰艦在海上一出現,和諧就被打破了,剩下的只有不安和浮燥。在新幾內小島上居住的土著居民至今還像祖輩一樣,過著日出而作、日落而息的一成不變的生活。再次來到小島的斯塔羅斯佇立於時而波濤洶湧、時而風平浪靜的海邊,禁不住心潮澎湃。誰能想到,這個美麗得如詩如畫的小島,曾經是戰火紛飛、血腥密布的戰場呢?

紅片一開始以美麗安詳的美拉尼西亞小島生活為開場,描寫士兵從伊甸園中回到登入艦時心中的無奈。登入前的準備就有二十多分鐘,當在太平洋最有名的瓜達康納爾島戰場登入時,所有的人不論是軍官或是小卒,都在鋼盔下默默不語的前進。直到第8段42:01才發出第一槍,到第一小時結束才遠遠的看到一位日軍。本片完全是以精神式描寫戰爭的荒謬與殘酷,泰倫斯-馬利克(Terrence Malick)用真實的戰場鏡頭配合小島純真安詳的生活及士兵囈語幻想與妻子的溫存,將戰爭的混亂無情,人間的圓融和諧,和無奈的冥想幻境做了強烈的對比。

真實的戰場鏡頭配合小島純真安詳的生活及士兵囈語幻想與妻子的溫存,將戰爭的混亂無情,人間的圓融和諧,和無奈的冥想幻境做了強烈的對比。士兵們在戰火中所必須肩負的使命感和承受的苦楚在片中被刻劃的淋漓盡致。

該片的音效:26:00---29:00,登入艇披波斬浪、引擎聲、戰機從後右、頭頂、後左、前右到後右盤鏇飛過。42:01震撼力十足的爆炸聲、47:15、1:47:00步槍射擊時的撞針聲、子彈呼嘯聲、機槍掃射聲、爆炸聲從各聲道傳來。

精彩台詞

“精神使人永垂不朽,能不能象母親那樣平靜的面對死亡?”

“你們就象是我的孩子,希望與你們同在。”

“戰爭不會給人帶來榮耀,只會把人變成野狗,荼毒人們的心靈!”

“戰爭充滿醜陋和血腥,使人喪失良知,很想保持一份純真回到你的身邊。”

導演簡介

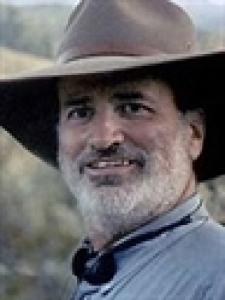

泰倫斯·馬力克

泰倫斯·馬力克泰倫斯·馬利克出生在伊利諾州的渥太華,父親是一位石油公司的高階主管,並有亞述的血統,於是泰倫斯後來在德州與奧克拉荷馬州的油田工作。泰倫斯·馬利克後來搬到德州的奧斯汀,並且畢業於奧斯汀的聖史蒂芬中學。

他後來在哈佛大學學習哲學,老師為斯坦利·卡維爾(Stanley Cavell)。馬利克與指導教授吉伯特·賴爾(Gilbert Ryle)意見不合,主要是在他對於索倫·奧貝·克爾凱郭爾、馬丁·海德格爾、路德維希·維根斯坦等人思想的看法。於是他沒有取得博士學位就離開哈佛大學。

泰倫斯·馬利克在1969年獲得美國電影音樂學院的藝術創作碩士之後開始拍攝電影,首部作品是《Lanton Mills 》。他也因這部作品與傑克·尼克遜與麥克·麥佛伊(Mike Medavoy)互相認識。

演員簡介

劇照

劇照恩·潘的成名是從20世紀80年代開始的,那時的西恩·潘可是娛樂界無可爭議的風雲人物,不過他的名氣可不能全部歸功於他迷人的演技,他的壞脾氣和與麥當娜的短暫婚姻也是使他家喻戶曉的主要原因。

“兒科大夫”,一舉成名

作為華納兄弟影業公司的簽約演員,喬治-克魯尼在經過了近十年的奮力拚搏之後,終於於1994年因在電視連續劇《ER》中扮演“兒科大夫”而一舉成名。之後,喬治-克魯尼片約不斷,大紅大紫,他受到了好萊塢大牌電影製作商的格外關注。

五歲上鏡,大氣晚成

早在5歲時,克魯尼就已經表現出了良好的演藝天賦,他曾經在他父親主持的一檔訪談節目中成功亮相,但這以後機會倒並未垂青克魯尼,一直到21歲,克魯尼才在電影《Cincinnati Reds》中獲得了一個正式角色,從這裡他才算開始了真正的演藝生涯。也許是因為出生於演藝家庭的緣故,在克魯尼身上時刻透露出一種超然的自信。他曾說“作為一名演員,不僅僅是向觀眾演繹我們的表演才能,更重要的是,我們得向他們展示我們的自信。”但遺憾的是,克魯尼的“自信”在很長一段時間內並沒有給他帶來事業上的成功。在拍《ER》之前,他曾經在15個電視節目中擔任過主持人,並在多部水準不高的系列劇中扮演各種角色,但終因表現平平沒有贏得觀眾及評論界的認可。

本·卓別林在美國觀眾的心目中也許並沒有太深的印象,在1996年曾參與過《The Truth About Cats and Dogs》;雖然在美國並不是一線明星,但是班卓別林在英國的演藝事業則相當穩定,演出許多舞台劇及電視劇。1995年班卓別林參加了《Feast of July》的演出,1997年則演出了《Washington Square》,在這之後,班卓別林演出了《紅色警戒》,獲得了和喬治庫隆尼、尼克諾特、伍迪哈里遜等巨星共同演出的機會。

七十年代的舞王,八十年代被打入冷宮,九十年代東山再起而一躍成為票房巨星。

1954年2月18日出生於美國新澤西州,是義大利及愛爾蘭後裔。這個戲劇教師的兒子從小就在母親的教導下學習音樂和舞蹈,還參加劇團演出。16歲時高中輟學,他離開家鄉新澤西州登上了百老匯的舞台,到好萊塢之後,偶而參加電視演出。1975年,出演了電視系列劇《歡迎歸來,科特》而一炮而紅,由此成為名聞全美的明星。1977年和1978年,約翰·特拉沃爾塔的事業達到巔峰,他先後主演影片《周末狂熱》和《油脂》席捲全球,掀起世界性的迪斯科舞熱。當他在《周末狂熱》中身穿白色西裝狂熱搖擺的時候,被當成馬龍·白蘭度一樣崇拜。

1978年他獲得奧斯卡獎最佳男演員提名,並被卡特總統邀至白宮共進午餐。翻開那一時期的任何一種報刊,都會找到約翰·特拉沃爾塔這個名字。他的大幅劇照被著名的時代周刊作為封面。“永遠的約翰·特拉沃爾塔”,這不僅是他本人,也是更多的人對他的期望。

瘦長的個子,黑色的頭髮,陽光的外形,酷似年輕時的阿爾·帕西諾,加上不容置疑的表演天賦,讓亞德里安·布洛迪很早就確立了同齡演員中的領頭人地位,從邊緣演員走到了舞台的中央。

布洛迪1973年4月14日出生於美國紐約,自小就立志成為一個演員。其母親著名攝影家希爾維亞·普萊奇看出了布洛迪的表演天賦,鼓勵他參加各種表演班,先後把他送入表演藝術高中和美國戲劇藝術學院讀書。1993年,布洛迪參加了著名導演史蒂文·索德博格執導的描寫20世紀30年代美國經濟崩潰時期貧民生活的劇情片《山丘之王》,其出色的表演贏得了一片讚譽聲,也得到了許多新的機會。

影評

劇照

劇照一部以太平洋戰爭為背景的奧斯卡獎影片,開篇畫外音用“世上為何有這么多戰爭、萬物為何自相殘殺、陸地和海洋為何互相對抗、大自然是否充滿仇恨、善惡是否同時存在”5個排比句似的反問決定了本片的反戰主旨。

劇情上,影片著重渲染了美軍對死亡的恐懼,在奪取既定高地的過程中,裝備精良且配有重型榴彈炮壓陣的美國大兵士氣低下,草木皆兵得一塌糊塗,瀰漫著比狐臭還重的失敗情緒。如果說《拯救大兵瑞恩》給人震撼是憑藉場面血腥,那么本片給人震撼則是鏡頭對士兵恐懼、悲觀心理的表情刻畫和側面烘托:掏槍卻不慎拔出腰間手雷的引信、過度恐懼導致精神失常、臨陣裝病不惜成為逃兵,甚至連長擔心會死太多人公然違抗上級命令。戰場隨處是墳場,許多人吟了幾十年的“人生自古誰無死、留取丹心照汗青”,但一旦到隨時可能以支離破碎的身體直奔九泉時,恐怕都會打“人生自古都怕死、留取小命去北京”的小算盤。資產階級和無產階級的思想覺悟頓時涇渭分明,假如我們的影視作品中如大面積出現類似場景,那么相信這片子絕對過不了審查。理論上服從命令是軍人的天職,但如果在長官是站著說話不腎虧、遠離陣地中不了彈瞎指揮的前提下,去他媽的命令,又不是八路軍。

技術層面存在問題是:美軍在準備充分、後勤保障相對得力的前提下,這種近距離山地戰為何不配備迫擊炮和狙擊槍,而僅僅抗半自動步槍向高地強行突破甚至盲目衝鋒,這種進攻方式對許多士兵來說無異於送死。倒是居高臨下的日本鬼子兵貌似哀兵必勝,或埋伏點射或衝刺白刃,充分發揚了武士道精神上癮後完全不怕死或者主動找死的大無畏精神。

演員上,西恩.潘主演的副連長在片中乏善可陳,就見他狂擺POSE,整一個美軍形象代言人,而喬治.克魯尼、約翰.特拉沃爾的短時現身更加不值一提,吉姆卡維佐和班卓別林主演的兩員大兵前者動輒憧憬生機勃勃的大自然,後者日思夜想與老婆耳鬢廝磨,對影片的主旨起了很大的推動作用,特別是後者,幾組蒙太奇再次不可撼動地證明了美國大片不上床不舒服的定律。倒是尼克.諾特飾演的美軍上校有出彩發揮,其電話命令性格儒弱的連長強行進攻敵方陣地一幕是個光芒四射的經典橋段:豬肝臉色、青筋怒漲、口水四射、呲牙咧嘴、出口成髒,用咆哮的口吻指揮前線作戰,將一個為取得勝利不惜一切代價的軍官形象刻畫得入木十分,這一角色演活了許多希望通過戰爭改變其不如意軍旅生涯的軍官角色,其在片中下意識道出:“我等了15年才等到這場戰爭”的心聲也照應了巴頓把這場反法西斯聖戰冠以“狗娘養的戰爭”的稱呼。

好萊塢幾乎任何關於戰爭題材的影片都高舉反戰旗幟傳遞橄欖枝,按我們的邏輯,影視即藝術,藝術來源於生活高於生活,但事實上,美國是目前最好戰的國家。所以縱使美國電影如何真實客觀如何貼近生活如何關懷人性,也只是展現導演才華謀求票房的方式,僅此而已。

聯想到我國目前引信最短的火藥桶——台灣,許多人談統一台灣必言武力解決,然後疾呼“如祖國需要,我將披掛上陣奮勇殺敵縱使屍沉台海餵魚在所不辭”,一副文天祥的架勢。首先在軍隊現有編制裝備下,如果還需徵兵,那么恐怕就不是打台灣,而是打世界大戰了,其次建議這些豪言壯語者在頭腦升溫熱血沸騰時,看看《兵臨城下》、《拯救大兵》之類的大片,相信看到被彈片擊碎的身體殘肢後也許會夜壺灌頂:喔,還是去北京比較實惠一點。

![《紅色警戒》[電影] 《紅色警戒》[電影]](/img/8/2b2/nBnauM3X1EDMyUDM1ADOwMDO5QTM4YTMzkjM0QTNwAzMwIzLwgzL1YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)