劇情介紹

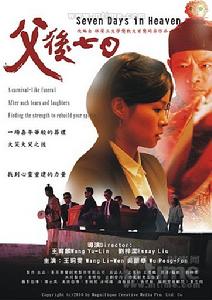

《父後七日》

《父後七日》以喪葬文化為故事背景的《父後七日》是少見的電影題材,片中以戲而不謔的方式,描繪台灣特有的喪葬習俗;特別是對白貼近庶民心情,頗能引起觀眾共鳴,戲院放映時,觀眾幾乎從頭笑到尾。而《父後七日》從8月27日上映以來到上周末,票房高達3100萬元。

發行公司海鵬影業14日深夜舉行慶功宴,導演王育麟當場發出30萬元大紅包給演職員,他說,30萬元只是開始,隨著票房繼續向前挺進,未來將會發出更多紅包。演員則是高喊最好每人30萬元。

除了片中飾演父親的太保外,吳朋奉、王莉雯、陳家祥、張詩盈、陳泰樺、朱家儀等主要演員全員到齊,大家開心地把酒言歡。王育麟說,因為資金有限,無法邀請大卡司參與演出,何況邀請偶像演員演這種題材的電影,也顯得有些不搭軋。

其中,王莉雯是副導演莊景燊的妻子,原本只是應徵場記,最後卻下海擔綱演出主人翁阿梅,演來自然討喜。王莉雯坦言只領了2.5萬元的場記費。她說:“本來就是來玩的!”王育麟也說,為了這部電影,3年半來不但沒領一毛錢,而且財務只出不進。

幸好票房超過預期,上映兩周已衝破3000萬元;而隨著學校開學,它的魅力更延燒到校園。王育麟與另一位導演劉梓潔最近勤跑學校演講,先後到台南女中、建國中學等校與師生座談,受到熱烈歡迎,不但使得死亡這個禁忌話題不再如此難以啟齒,也讓《父後七日》有後勢。 飾演道士阿義的金鐘影帝吳朋奉在慶功宴中則是得意地說,北一女學生也主動來電邀約劇組前往座談,還點名要他出席。

另外,《父後七日》繼9月中旬在香港舉行口碑場之後,下周將進軍日本福岡影展;而菲律賓、新加坡等著作權也已賣出。

海鵬影業說,台北光點戲院預計上映《父後七日》,但中南部戲院遲遲不願下片,讓光點面臨無拷貝可放的窘境。導演和片商異口同聲說,無法預期《父後七日》何時會下片 。

內容簡介

《父後七日》劇照

《父後七日》劇照《父後七日》描述劉梓潔在父親去世後,處理後事過程,電影原汁原味呈現小說內容,通過戲謔筆調,描寫台灣傳統喪禮的繁文縟節,馬觀看電影后形容這是“很本土、很寫實的電影”。

“父後七日”改編自劉梓潔獲林榮三文學獎散文首獎的同名作品,並由作者本人和王育麟導演共同執導。在正式拍攝電影之前,劉梓潔曾任職於“誠品好讀”,“中國時報“藝文版,是一位資深的文字工作者;王育麟長期從事影像工作,拍過電視電影”棉花炸彈“,政治宣傳廣告片,紀錄片”如果我必須死一千次:台灣左翼紀事“以影像呈現對政治和社會的觀察。兩位導演各有所長,卻早在學生時代參加台大視聽社就已經結識,並對於音樂,電影有著相似的喜好。

憑著深厚的默契,電影“父後七日”調和了悲傷與歡笑,充滿溫和的人情世故和寬容的幽默態度。故事源於作者劉梓潔兩年前的親身喪父經驗,女兒阿梅(王莉雯飾)在父親突然去世之後,回到彰化老家,隨著一路送父親走上最後一程,鋪陳親人之間自然深刻的牽絆,也呈現台灣民俗喪葬文化中的荒謬與魔幻。身陷於連日慌亂的告別儀式以及悲傷情緒的暗潮洶湧,本片以帶有距離的疏離觀點,成熟觀照生命的流轉亦幽默呈現喪葬儀式的諸多繁瑣規定禁忌。不同於散文的個人視點,電影加入了詩人道士阿義(吳朋奉飾),孝女白琴(張詩盈飾),憨厚表弟(陳泰樺是)等人的誇張表演,使電影更形鮮活逗趣,引人發笑。

本片起先以高清拍攝,於香港電影節參展,入圍“亞洲數碼錄像競賽”,“國際影評人聯盟獎”,“天主教文化大獎”,並深獲觀眾喜愛,方決定於台灣,香港同步膠捲上映。為了讓更多各地民眾知道這部電影,兩位導演全台跑透透,熱情的家鄉親人更自動動員宣傳,簽書,讓人見識到中南部觀眾的純樸可愛。

影評

《父後七日》劇照

《父後七日》劇照片頭曲節奏切合影像的剪接,令人驚艷的流暢韻致,引人入勝。

就這樣展開了荒謬的旅程。導演帶觀眾深入體會,台灣喪葬禮俗的華而不實──無理控制家屬的落淚時機,要哭或不可以哭的命令,罐頭塔和樂隊的無謂鋪張,虛情假意,以哭叫為生的陌生孝女......匪夷所思的弔詭。

多變的電影色調,或許是為了劃分時空和情緒──其實有幾幕是沒必要修改的,調色後稍嫌刻意,不夠真實反倒有些疏離。不過,師公羅曼史的插敘,這段的復古色彩就極為到位。場景道具都頗講究,看得出美術的用心。

這段也是全片最鮮明的一段,我認為比喪禮中措手不及的慌亂,更有趣深刻。類戲劇般的旁白,誇張綜藝的神色姿態,節奏明快的陳述,精準並迷人──只可惜,後續發展只有一通短暫來電。

《父後七日》劇照

《父後七日》劇照敷面膜的屋內交談相形見絀,有一搭沒一搭的語句,顯得紛亂乏味;月台等火車時,靈機一動的詩句:“在壞掉的月台的時鐘中”,有趣點出月台,時鐘對於人生的象徵意義──離別和消逝,但等車過程還是略為漫長不耐;滿十八歲時的機車學騎,搭配的歌曲對畫面而言有些突兀,姑且不論此曲是否對導演別具意義。

和其他段的緊湊相比,這些片段有點鬆散無力,讓期待漸疲原著散文之所以感人至深,是因為結局內斂真摯對比喪禮的忙碌昏憊,筆法巧妙而勇敢,字字珠璣,不知怎的,電影女主角在機場無助痛哭,再搭配感性的原文旁白,就顯得有些矯情,感染力有落差。

或許文字和影像本來就無從比較,畢竟觀看的方式是如此迥異。還好結局的處理相當美好,輕柔的歌聲飄散而來,煙霧瀰漫的奇幻轉場,相得益彰。

。不過就算撇開散文不談,此片仍有一個難以忽視的瑕疵,即是父親角色的刻劃不深,導致形象薄弱映入眼帘的,只剩叫賣和騎車的認真神情,於是真如散文:“有時候我希望它更輕更輕。不只輕盈最好是輕浮。”

未能看見太保更多精湛的演技,實屬遺憾。幸而,張詩盈飾演的阿琴,多才多藝格外搶眼,眼神和語氣豐富且細膩,令人讚嘆。

所獲榮譽

2010年金馬獎該片獲得兩項大獎

最佳男配角——吳朋奉《父後七日》

最佳改編劇本——劉梓潔《父後七日》