劇情簡介

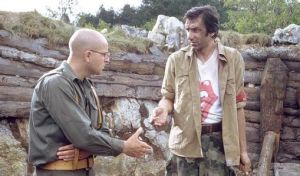

《無主之地》影視劇照

《無主之地》影視劇照故事發生在1993年,正是南斯拉夫內戰的最高峰。

某夜,一對到前線探查的克羅埃西亞士兵在大霧中迷路了,他們只得等到黎明再做行動。士兵們開著玩笑,很快就墜入了夢鄉。第二天一早,當燦爛的陽光碟機散了迷霧,他們方才發現已經身處戰線的最前沿,不遠處就是敵方塞爾維亞人的軍營。

《無主之地》影視劇照

《無主之地》影視劇照於是現在就變成了西基和尼諾兩個人的直接對峙,但看來暫時他們誰都無力完全打敗對方。他們只能棲身在戰壕中等待機會。最令人意料不到的事發生了,被作為陷阱誘餌的“屍體”塞拉竟然逐漸甦醒過來,原來他並沒有死,只是被打暈過去,受了傷。然而現在他們都陷入了一個極端尷尬的境遇中,只要塞拉一動,地雷就會爆炸,他們三人都將命喪黃泉。西基和尼諾只能為了擺脫這一困境而協調合作,共同努力。尤其重要的是他們必須讓塞拉保持安靜,靜止不動。並等待著救援。

顯然這兩個來自對立陣營的人之間充滿了敵視和仇恨,但為了打發時間他們還是開始了不那么友好的交談。他們驚訝地發現兩人曾經喜歡過同一個女人,這一巧遇似乎令氣氛一度緩和。但很快西基和尼諾又陷入了更激烈的爭吵中,他們互相指責對方的國家首先挑起了戰爭,破壞了平靜的生活和美麗的家園。

他們的困境終於引起了雙方部隊的注意。克族和塞族人都向聯合國維和部隊求救,法國藍盔部隊的馬錢德軍士聞訊後趕來解決問題。但是最高司令部卻不準他介入這起敏感事件中。司令部里索福特上校正忙著與性感的女秘書調情遊戲,根本無心管這樁棘手的麻煩。熱心的馬錢德決定不顧上級命令,盡其所能的幫助兩個可憐的士兵。但是他發現行動起來困難重重,這裡的大部分人都不會說法語,溝通存在嚴重問題,而聯合國維和部隊的官僚主義作風也令他無法取得進展。他試圖勸說兩人離開戰壕,但西基堅決不願拋下地雷上的戰友塞拉。在上司的嚴厲威脅下馬錢德只好一籌莫展地離開戰壕,他一走兩人之間的衝突再度升溫。

在歸途中馬錢德遇上了聞風而動的某國際電視頻道的女記者簡,她決心緊緊抓住這一好素材,於是威脅要將這種“不干涉”行動曝光。馬錢德只好帶著她返回戰壕,並向上級報告,找來了炸彈專家。在新聞媒體的介入之下,這條小小的戰壕變成了世界關注的焦點。索福特上校看到這一事件逐漸白熱化,只能為挽回維和部隊的形象親自前去處理。

局勢似乎變得越來越失控了,每個人都各懷目的地試圖解決這一問題。但是可憐的塞拉還能堅持多久呢?炸彈是否會爆炸?西基和尼諾會不會殺死對方?這真是荒謬的一天……

導演介紹

無主之地導演丹尼斯-塔諾維奇

無主之地導演丹尼斯-塔諾維奇這部去年以來備受好評的波士尼亞電影出自年輕導演丹尼斯·塔諾維奇之手。他在前線拍攝了300多個小時的戰爭記錄片在世界各大媒體上播放。他與人合作編導的影片《My Mother the Sehit》以及《Portrait of the Artist in the War》亦頗受好評。塔諾維奇後遷往比利時發展,製作了幾部在國際電影節上獲獎的記錄片。這部影片是他的第一部劇情長片,融入了不少他在前線的親身經歷。他僅花14天完成劇本,26天完成拍攝。

塔諾維奇如此闡述他的影片:“我記得當戰爭在波士尼亞爆發時那種古怪的感覺,尤其是看到建築物上的黑色子彈孔和地面上炸彈留下的彈坑。想像如果有人用黑白攝影拍攝梵谷的畫,你就會理解我的這種感覺。這不和諧感是一種視覺震撼,它讓我變得冷漠,感到痛苦和無助。這種衝擊就是我試圖通過電影所重新製造的。一邊是漫長的夏日中美麗的自然

和濃烈的色彩,一邊是人性中黑暗的瘋狂。而這個炎熱漫長的夏日就反映了電影本身的氛圍。行動是如此沉重,思想難以捕捉,時間緩慢流逝,張力潛藏著又始終在場。”“我希望影片充滿各種各樣的對比和不協調。”“我的影片的要點不在於譴責,這一故事不是指出哪一方是錯誤的。要點是激起反戰之聲。”同樣以荒誕幽默手法表現戰爭的南斯拉夫影片《地下》也曾大獲好評,這種黑色幽默似乎是斯拉夫民族文化的一個特徵。對此,塔諾維奇說:“我認為幽默是一種求生的方式,它給你以距離,所以我們在戰爭中經常大笑,這是我們的秘密武器。”

塔諾維奇認為對他印象最深的戰爭片是《獵鹿人》,而他拍攝電影最重視的是劇本,“對我而言,劇本就是聖經……而拍攝僅僅是技術部分。”“拍紀錄片是因為生活乃最偉大的編劇,發生在生活中的有些事情如果放到劇情片中,沒有人會相信。”看來影片的劇本受到廣泛好評亦不足為怪。

雖然處女作取得了成功,但塔諾維奇似乎並不打算就趁此機會闖入好萊塢。他堅決拒絕為賺錢而拍電影,在他看來創作電影只有兩個理由“一是你有話要說,二是你想娛樂大眾”。“做一名導演不僅僅是走過紅地毯。它是一種生活方式,一種存在方式。”

演員介紹

本片的主要演員幾乎都名氣不大。只有西蒙·凱勞和卡特琳·卡特里奇算是有些熟悉的面孔,前者出演了《四個婚禮和一個葬禮》,後者則在《暴雨將至》、《破浪》等影片中擔任主要角色。扮演三位士兵的均是波士尼亞演員,布蘭科·德里克如此描述他的表演:“比起湯姆·漢克斯和其他演出美國戰爭電影的演員,我有一大優勢,因為我曾經親身經歷過戰爭。我知道當一顆手榴彈在你身邊爆炸時,或者狙擊手擊中你身邊的人時那是一種怎樣的感覺。我不用演,我只是回憶。”他精彩的表演贏得了歐洲電影獎最佳男主角提名。

影視評論

《無主之地》影視劇照

《無主之地》影視劇照影片站在個體的層面揭示了戰爭的起源所在,那是人們內心中盲目的仇恨,分析雖然銳利而尖刻,但拒絕提供答案,因為對於仇恨滋生的根源沒有簡單答案。它沒有任何說教成分,也絲毫不浪漫化戰爭的殘忍本質,呈現出鮮明的反戰立場。

影片的前半部分具有戲劇性,後半部分表達趨向多層次,將影片的主題開拓到了更為廣闊的層面,對冠冕堂皇的聯合國維和部隊的質疑:在自負和官僚作風影響下它所發揮的作用微乎其微。還有對媒體的尖銳批判。極具張力的劇本精心結構而又脈絡清楚分明,細節豐富,善於不斷製造一個個小高潮給人以驚奇。

攝影捕捉到了波士尼亞粗獷的美感,把自然景色與殘酷緊張的對峙並列製造出不和諧感,這也令影片在精彩的劇本之外,呈現了出色的影像。

獲獎記錄

第74屆奧斯卡金像獎(2002)

最佳外語片

第54屆坎城電影節(2001)

![《無主之地》[電影] 《無主之地》[電影]](/img/1/305/nBnauM3X4EDNwAjM0kTMyYDOxQTM0gjNyMDNwADMwAzMwIzL5EzLyAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)