電影劇情

影片改編自傑伊·帕里尼的同名小說,故事講的是晚年托爾斯泰的精神飽受來自妻子索菲亞和他的大弟子弗拉基米爾·切科夫的折磨。對自己藝術理想的追求、對簡單純樸生活的信仰,以及他自身的享樂主義人生態度時時刻刻讓托爾斯泰陷於無所適從的境地。

而現實中,他該如何處置自己的大筆財富?如何面對他的13個孩子?這些問題都讓他苦惱不堪。終於,他踏上了離家出走的道路。隨著健康每況愈下,托爾斯泰終於在亞斯塔波沃火車站停步,他相信自己終將在這裡孤獨地離世。然而就在他去世的那一刻,小屋門外其實聚集了數百名記者,爭著報導他健康狀況的變化。

托爾斯泰的愛情生活

以傑伊·帕里尼(JayParini)的小說為創作依據,《最後一站》由麥可·霍夫曼(MichaelHoffman)自編自導,集中闡述的是偉大的俄國作家列夫·托爾斯泰(LeoTolstoy)生前最後一年的生活。影片中的一切都來源於真人真事,包括生動的情節和滑稽、詼諧的內容,所復蓋的主題更是繁複多樣的——有激情、愛情、家庭、貪婪、陰謀詭計、衝突和變革。分別由克里斯·科林(ChrisCurling)、詹斯·梅烈(JensMeurer)、邦妮·阿諾德(BonnieArnold)和安德烈·康查洛夫斯基(AndreiKonchalovsky)擔任製片人,《最後一站》對焦在了兩個形成鮮明的對照的愛情故事上,其中之一是托爾斯泰和他的妻子——擁有著巨大的熱情的索菲婭之間48年的婚姻生活,另外一個則是托爾斯泰那過於理想主義的年輕私人秘書沃倫蒂和老師兼信徒瑪莎之間朦朧的互相吸引。

《最後一站》

《最後一站》與此同時,影片還展示了索菲婭是如何投身到一場兇猛、殘忍的戰爭中的,而她的對手則是她丈夫的精神力量……本來,索菲婭堅信她的丈夫會把財產留給家人,所以她和契爾特科夫拚命地搏鬥——他是托爾斯泰的學生,同時也是托爾斯泰信仰的偉大光環的狂熱擁護者,他意志堅定地認為,任何作家創造出來的文學財富,都應該留給俄國人民……所有的這些話題元素最終匯聚成了一個引人注目的焦點,令托爾斯泰在俄國鄉下的一個偏遠的小火車站旁邊的晚年生活,充滿著喧囂與吵鬧。傑伊·帕里尼的原著小說是從托爾斯泰最親密的家人和朋友的日記內容中吸取了一些條條框框,然後到了影片拍攝的時候,還有幸得到了托爾斯泰的子孫後代做顧問且加以指導,麥可·霍夫曼說:“《最後一站》賦予我們的是一個極其不同尋常的機會,可以超越那些標準且常規化的人物傳記片,就為了創造出一個生

動、感人的畫面,衡量一下愛情在生活中的重要性。我想說的是,這不是一部與托爾斯泰有關的電影作品,而是在討論活在愛里需要面對的各種挑戰。毫無疑問的是,我們將會看到一個非常偉大的故事,以一種奇妙的新、老愛情觀並駕齊驅的方式,講述了人與人之間的相處之道。影片的核心內容是一場爆發在理想類似的矛盾與分裂,也在托爾斯泰身上得到了充分的體現,麥可·霍夫曼繼續說:“他被當成了一個活著的聖人,同時也是一個完美的愛情先知……但同時,他需要忍受的卻是一個最狡猾、最複雜的婚姻生活,在他的私人世界裡,時時都在受到愛情所製造出來的難題的困擾。托爾斯泰作為愛情的最終權威,一直倍受尊敬和仰視,但是在他自己的起居室和臥室里,他卻沒辦法解決自己的情感生活——這樣自相矛盾的衝突與碰撞,確實充滿著神奇的戲劇力量。”主義者和現實主義者之間的宏大的戰爭,我們每一個人都是以一種過於理想化的愛情觀開始生活的,結果卻與現實中所經歷的一切形成了尖銳的對比——在我看來,這樣的故事立意非常地吸引人。在這裡,我們將會跟隨沃倫蒂的腳步,從一個迷戀著沒有性慾的柏拉圖式的愛情的男孩,逐漸變成了一個意識到現實的世界中愛情的混亂狀態的男人。”

克里斯·科林同樣從影片的主題中獲得了某種靈感和啟示,他表示:“《最後一站》里包含了兩個愛情故事,托爾斯泰和索菲婭是一對經歷了時間的考驗的老夫老妻了,很明顯的是,他們共同度過的是一段不平凡的人生體驗。一直以來,他們都是工作上的合作夥伴,而且一起生了13個小孩,儘管他們之間仍然具備著難以化解的強烈吸引,卻因為他們所持的觀點如此地不同,而不得不走進人生的下一個階段,最終導致他們沒辦法生活在一起。透過沃倫蒂的雙眼去觀察托爾斯泰和索菲婭的愛情,所製造出來的是強烈的感動,而他自己也有了初戀,隨後他開始慢慢地意識到,原來所有的一切並不若他想像得那般理想——他明白了,如果你想讓一段感情發展下去,就必須全身心地投入其中。沃倫蒂一直目睹由托爾斯泰和索菲婭所演繹出來的一個又一個情感危機,通過他,我們能夠感受到他們的痛苦,勢必會毀掉愛情將會營造出來的美好畫面。”另外一位製片人菲爾·羅伯遜(PhilRobertson)則補充道:“托爾斯泰和索菲婭對彼此是又愛又恨的,他們展示出來的是一種很少出現在婚姻生活中激盪的愛情。令人感到驚奇的是,任何矛盾都不可能斬斷他們之間深厚的聯繫,他們不斷地摔東西,衝著對方尖叫詛咒,但是他們卻沒辦法獨自一人生活下去……俄國人真的是具有難以置信的激情,他們以令人驚駭的情感大哭、爭論、大笑甚至歌唱。”

基本信息

譯 名 最後一站/生命終點/為愛起程/最

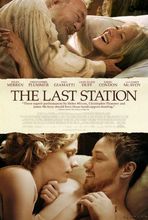

《最後一站》海報

《最後一站》海報《最後一站》海報(4張)

後車站

片 名 The Last Station

年 代 2009

國 家 德國/俄羅斯/英國

類 別 傳記/劇情/愛情

語 言 英語

字 幕 英文/法文

IMDB評分 7.3/10 1,380 votes

片 長 1 hour 52 minutes

導 演 麥可·霍夫曼 Michael Hoffman

編 劇 麥可·霍夫曼 Michael Hoffman ....(screenplay)

Jay Parini ....(novel)

主 演 克里斯托弗·普盧默Christopher Plummer ....Leo Tolstoy

海倫·米倫Helen Mirren ....Sofya Tolstoy

詹姆斯·麥卡沃伊James McAvoy ....Valentin Bulgakov

保羅·吉亞瑪提Paul Giamatti ....Vladimir Chertkov

安-瑪莉·杜芙Anne-Marie Duff ....Sasha Tolstoy

凱瑞·康頓 Kerry Condon ....Masha

Patrick Kennedy ....Sergeyenko

約翰·塞森斯 John Sessions ....Dushan

Tomas Spencer ....Andrey Tolstoy

David Masterson ....Reporter

Nenad Lucic ....Vanja

Maximilian G䲁rtner ....Kind

角色介紹

選對了主角,就是成功了一半

《最後一站》

《最後一站》對於傳記片而言,與其說觀眾是在看名人的生活經歷,不如說是在看演員的表演。如果僅僅是想知道名人的閱歷的話,去買一本傳記文學就可以了,何必看電影呢。對於這個問題,《最後一站》的導演麥可·霍夫曼最有發言權。他說:“對於名人——尤其是那些大師級的文學家和藝術家而言,我們最想知道不是他是怎么生活的,也不是他曾經創作了那些作品,而是他的這些作品是如何創造出來的,當時他正過著什麼樣的生活,承受著什麼樣的疾苦。換句話說,觀眾希望看到的是這些人的狀態,而不是他們的影像簡歷。所以找對演員來扮演出於某個非常時期的他們就顯得尤為重要,可以這么說,一個好的演員一出場,觀眾就對他們有了判斷和認可。所以,選對了演員就等於影片成功了一半。”在安東尼·霍普金斯和梅麗爾·斯特里普相繼因為檔期原因而離開劇組之後,導演麥可·霍夫曼找來了另外兩位大牌主演克里斯托弗·普盧默和海倫·米倫。獲得奧斯卡獎的海倫·米倫處於事業的高峰期,可是普盧默就沒有她那么走運,從50年代的《音樂之聲》起就一直倍受愛戴的普盧默一直沒有得到學院派評審的青睞, 面對著托翁這個角色,普盧默說:“壓力的確很大,因為托爾斯泰不僅是文學史上最著名的作家之一,他的生活和脾氣非常複雜,晚年的境況也讓人心酸。對於怎么演好這個角色,我心裡沒底。”

不過,導演對他可是信心滿滿。而且已經80歲的普盧默在銀幕上飾演82歲的托爾斯泰可謂是再合適也不過的,而且他的年齡和資歷讓他完全有能力演好這個角色。霍夫曼說:“在我看來,普盧默比霍普金斯更適合這個角色,尤其是在外型上,普盧默像極了老年的托爾斯泰。畫完妝之後,全劇組的人都震驚了,他的氣質和托翁簡直是如出一轍。霍普金斯雖然也是非常傑出的演員,但是他的年齡還不夠,要想扮演托翁,沒有那么容易。”

花絮

按照劇組最原始的構想,列夫·托爾斯泰和妻子索菲亞的扮演者是安東尼·霍普金斯和梅麗爾·斯特里普,可是後來卻因為檔期衝突而換成了克里斯托弗·普盧默和海倫·米倫。

海倫·米倫憑藉在本片中的出色表現獲得了羅馬電影節的最佳女主角獎。

影片從著名傳記小說作家、詩人傑伊·帕里尼的同名傳記小說改編而來。而托翁的私人秘書瓦·布爾加科夫也曾以大師最後年月為藍本寫過一本名為《列·托爾斯泰一生的最後一年》的紀實性小說。

影片在俄羅斯和德國取景。列夫·托爾斯泰時期的俄羅斯是一個龐大帝國,現在德國的很多城市當時都屬於沙俄政權。

一開始,導演曾希望演員在影片裡說一口帶有俄羅斯口音的英語,可是後來他主動放棄了這個愚蠢的念頭。

影片評價

《最後一站》

《最後一站》雖然影片取材於列夫·托爾斯泰的晚年生活,雖然有史實作為依據和資料,但是《最後一站》講述的卻是個不折不扣的虛構出來的愛情——實際上是兩個愛情故事:一是托爾斯泰和妻子索菲亞的故事,二是兩個托爾斯泰的信徒瓦倫汀(Valentin)和瑪莎(Masha)的故事。在麥可·霍夫曼的指導下,整個影片呈現出了詩歌一般有韻律的節奏。當然,兩位大腕主演克里斯托弗·普盧默和海倫·米倫的出色發揮也功不可沒。

生命中如果擁有愛,那么愛中的人則要承受痛苦;如果沒有愛,那么不愛之人將要經受生命的枯寂和矛盾,所以這個真實的故事顯得複雜、矛盾和有趣,並且導演賦予了它真實的情感。

愛無力?還是愛無能

在製片人詹斯·梅烈看來,他對《最後一站》的觀點始終是圍繞著“愛無力”展開的,梅烈表示:“這部影片告訴我們,不管我們的世界中有沒有愛,我們都生活得如此地無能為力,這個故事講述的是艱難、有苦有樂的愛情經歷可能會有的樣子。”編劇兼導演麥可·霍夫曼接著說:“能夠集結一批如此耀眼的卡司陣容,我們每一個人都感到無比地榮幸……克里斯托弗·普盧默(ChristopherPlummer)幾乎是以最快的速度,就賦予托爾斯泰這個角色巨大的溫暖和世故、複雜的狡辯,他對文學有著極大的領悟能力,而且還具備了可愛的幽默感——但是最最重要的,是他所支配的可怕的能量。”詹斯·梅烈對此表示同意,他也認為對能飾演托爾斯泰的演員的選擇,是《最後一站》最至關重要的一個環節,梅烈說:“顯然,我們都對此付諸的是一種容易引起驚恐的期望,我們一直在想,‘到底應該由誰來飾演這位充滿了傳奇色彩的文學大師呢?’所以能夠爭取到克里斯托弗·普盧默的加盟,對於我們來說真的是天大的幸運,他在靈動的身體條件里結合了一種莊重、肅穆的威嚴,他讓一切都變成了現實,一點都看不出來任何模仿或冒充的跡象。”製片人克里斯·科林同樣被克里斯托弗·普盧默驚人的表演給折服了,他承認道:“他在鏡頭前製造出來的存在感,已經到了一種令人髮指的可怕地步,這是一種非常理想的狀態,因為托爾斯泰本身具備的就是占據著主導地位的偶像色彩。普盧默的眼睛同樣也凝聚出了神奇的功效,裡面閃爍的是迫人的光彩和戲謔的狡猾,但是最讓人感到不可思議的是,當你看著《最後一站》的時候,會忘記裡面那個人是普盧默……作為一位演員,普盧默永遠不會讓觀眾的注意力集中在他這個人的身上,他只是單純地在吸收需要扮演的角色的性格特色——他是為電影而生的,用最微妙的情感來完成這一切,你從他的臉上就能發現明顯的變化,他在慢慢地將你也吸引進去。”

獲獎情況

本片為2010年美國棕櫚泉國際電影節(Palm Springs Film Fest)開幕式揭幕;2009年12月,美國第25屆獨立電影精神獎提名揭曉,《最後一站》(The Last Station)各獲包括最佳影片在內的五項提名。海倫·米倫憑藉在本片中的出色表現獲得了羅馬電影節的最佳女主角獎。

影片製作

經典的拍攝手法

雖然影片是以講述托爾斯泰最後的歲月為藍本的,可是電影的主角並不是托爾斯泰本人——而是幾個和托爾斯泰關係密切年輕人。在托爾斯泰行將就木的時候,他們也面臨著兩難的抉擇,也要去直面生活的坎坷與折磨。這種傳記電影的拍攝手法是好萊塢幾十年不變的試金石:用旁人的眼光來看待偉人——《莫扎特傳》和《末代獨裁》都是如此。

《最後一站》

《最後一站》小說作者傑伊·帕里尼這么說:“與其直接去反映托翁的生活,還不如去反映被他影響了的年輕人的生活,這樣托爾斯泰的地位和價值才能更加完整地體現出來。如果說這些年輕人是果實和花朵的話,那么托翁就是讓它們能生存下去的大樹。所以我選擇了用旁人的視角來寫作,從這裡出發,能更好地觀察托爾斯泰的生活。”普盧默說:“我們每個人都會有難以做決定的時候,這個時候我們總是回去聽一聽我們最信賴的人的意見。在這個電影裡,托翁扮演的就是這個全知全能型的角色,無論是他的助手還是後代,有了問題都會來找他。但是托翁自己有了問題的時候呢?他的腦子不夠用了,只有跑出去,一個人默默承受。我倒覺得這很諷刺,還有那么點可笑和辛酸。”為了讓影片的整體風格有那種托翁時代的沙俄風格,霍夫曼帶著劇組來到了德國,這裡曾經是沙俄王朝的一部分,他們在這裡取景拍攝。可是想要拍出一股帶著貴族氣息的鄉村畫卷可不是那么簡單的事情,或者說對於霍夫曼來說,一點也不簡單。他說:“為了拍攝海倫·米倫和普盧默從他們的城堡里拉著手走出來的鏡頭,我傷透了腦筋。我希望這一出場景能讓觀眾覺得索菲婭是一個堅忍但是極有個性和主見的女性,可是我就是拍不出來

這種感覺。他們走路的速度、米倫的表情、服飾都讓我覺得有些欠缺。實在沒辦法,我只好去看畫冊——那些關於托爾斯泰的繪畫作品,那些反映貴族生活的油畫,從中涉取靈感。謝天謝地,最後這個鏡頭終於被拍了出來,而且看到的人都會為之一怔。”

其他信息

列夫·托爾斯泰(1828~1910),19 世紀末20世紀初俄國最偉大的文學家,也是世界文學史上最傑出的作家之一,他的文學作品在世界文學中占有第一流的地位。出生於貴族家庭,1840年入喀山大學,受到盧梭、孟德斯鳩等啟蒙思想家影響。1847年退學回故鄉在自己領地上作改革農奴制的嘗試。1851~1854年在高加索軍隊中服役並開始寫作。 1854~1855年參加克里米亞戰爭。幾年軍旅生活不僅使他看到上流社會的腐化,而且為以後在其巨著《戰爭與和平》中能夠逼真地描繪戰爭場面打下基礎。代表作有《安娜·卡列尼娜》、《戰爭與和平》、《復活》以及自傳體小說三部曲《幼年》、《少年》、《青年》。

![《最後一站》[電影] 《最後一站》[電影]](/img/4/99d/nBnauM3XzUjN2YDMycTNyIzN0QTMwITOzEDMwADMwAjMwIzL3UzL3gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)