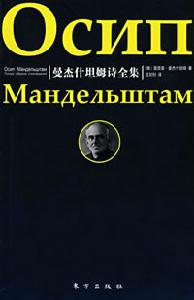

《曼傑什坦姆詩全集》

《曼傑什坦姆詩全集》本書以1997年俄羅斯出版的《曼傑什坦姆詩全集》為藍本,參照其它文集和全集,對出現異文的版本擇善而從,收入詩人的全部作品500餘首,其中既包括他一生最重要的代表作——呈現了史詩性意味的《石頭集》、《TRISTIA》、《沃羅涅日詩抄》,也收錄有他不經意寫下的那些打油詩、戲謔詩和寓言詩。

作為上個世紀影響巨大的俄羅斯詩人奧西普·曼德爾施塔姆,這是他在中國出版的第一部詩歌全集。該譯詩集的出版對於全面了解曼氏詩歌創作和研究,具有重要意義。

基本信息

作者: 汪劍釗 譯

出 版 社: 東方出版社

出版時間: 2008-8-1 字數: 390000 版次: 1

頁數: 412 印刷時間: 2008/08/01 開本: 16開

印次: 1 紙張: 膠版紙 I S B N : 9787506032216

包裝: 平裝 定價:¥50.00

內容說明

奧西普·曼德爾施塔姆(Осип Мандельштам,1891年——1938年)俄羅斯白銀時代最卓越的天才詩人。曼傑什坦姆出生於華沙一個皮毛商人的家庭。他的童年、少年時代主要在彼得堡度過。1907年,他來到巴黎,先在索邦大學旁聽,後又考入海德堡大學,在那裡掌握了高古法語、法語、德語和英語,迷醉於法國的象徵派文學,同時也十分嚮往古希臘、羅馬文化,希望成為新一代俄羅斯詩歌的“傑爾查文”。1911年,曼傑什坦姆考入彼得堡大學,研習羅曼語系的各種語言,開始在《阿波羅》雜誌發表作品,並成為新崛起的“詩人車間”的成員。次年,他和古米廖夫、戈羅傑茨基、納爾布特、阿赫瑪托娃一起,創立了阿克梅派。這派詩人強調寫作的具體性、客觀性和精確性,企冀恢複詞語的原初意義,在主觀的抒情中力求客觀的呈現,在肯定世俗生活的基礎上,對歷史進行富含邏輯的哲學思考。1913年,出版了處女詩集《石頭》。從某種程度上說,《石頭》是奧西普對阿克梅派詩學原則的實踐性成果。作為其詩歌系統中最重要的形象,“石頭”堅硬的質地為奧西普的雕塑感追求提供了最便捷的例證。詩人打算從“不懷好意的沉重”里創造“奇妙的東西”。在這部詩集中,他把自己的“石頭”思想進一步推演,從而產生了一系列建築風景和紀念碑的形象:彼得堡的海軍部大廈,聖索菲婭教堂,巴黎聖母院,摩天樓,羅馬廣場,阿爾卑斯山,等等……詩人在這一切中尋找到度量與和聲的典範。在不斷地探索和不斷地堅持中,莊嚴、宏偉的風格逐漸構成了奧西普·曼傑什坦姆成熟期詩歌的特徵。他在詩中這樣寫道:“骯髒的楊樹在北方的首都懶懶地佇立,透明的錶盤在樹葉中迷失,一片深色的蔥綠,巡洋艦或者衛城在遠處閃現,仿佛是河水與天空的兄弟。”在把“美”和“崇高”糅合到一起之後,他賦予了作品以史詩般雄渾的音調:

上帝友善地賦予我們四種元素,

但自由的人卻創造了第五種。這艘被純潔地建造的方舟難道不是否定了空間的優勢?任性的水母憤怒地吸附著,

鐵錨正在生鏽,就像被扔棄的犁鏵;

鐐銬的三個維度就這樣被砸斷

於是,全世界的海洋都敞開!

“死亡和陰謀離我不遠”——譯序

我希望說出的詞,已經被我遺忘。

失明的燕子將返回到影子的宮殿,

撲閃剪子的翅膀,與透明的影子嬉戲。

一支夜歌在失憶的狀態中響起。

這一節詩句表達的是一個以詞語對抗失憶的時間並重建人類記憶的烏托邦理想。它的作者奧·曼傑什坦姆是20世紀最具世界性影響的俄羅斯詩人之一,曾被安德烈·別雷稱之為“詩人中的詩人”。1987年的諾貝爾文學獎得主布羅茨基則聲稱:曼傑什坦姆是“一個為了文明和屬於文明的詩人”,“他的生和他的死一樣,都是文明的結果”,至於他所做的一切“將如俄羅斯語言一樣長久地存在”。確然,在一個捕狼犬橫行的世紀裡,曼傑什坦姆就像一隻高傲的燕子,自世紀初現代主義的形式山岩上起飛,穿行於20年代倫理學與政治混雜的美學天空,在30年代的偽宗教合唱中成為落單的異類,最終悲劇性地墜落於遠離俄羅斯中心的海參崴集中營,而其悲鳴將穿越時空激盪起永恆的回聲。他的作品以超現實主義的方式,向遠古文明和傳統文化進行憑弔,對現實社會予以辛辣的抨擊和諷刺,形成了極具現實能量的新古典主義風格,在對時代的不屈反抗中為充滿喧囂的時代作出了有力的見證。他的詩歌中所流露的這些綜合性品質,使他的聲譽越出了國界,成為與艾略特、里爾克、瓦雷里和葉芝等世界級大師並肩的人物。

1891年1月2日(俄歷1月14日,另一說為1月3日),奧西普·艾米列耶維奇·曼傑什坦姆出生於波蘭華沙一個猶太后裔的家庭。父親是一個皮毛商人,非常講究實用,同時又喜好幻想,這種充滿悖論的性格通過血液部分地遺傳給了他的長子。母親是一名中學的音樂教師,受過良好的教育,與當時著名的文學史專家溫格羅夫有親戚關係。或許,正是受惠於母親的薰染,曼傑什坦姆自小便養成了對音樂特殊的愛好。青年時代,他迷戀於“瞬間的韻律”,認為詞語的終端便是音樂,甚至在一首詩中高聲呼籲愛神阿弗洛狄蒂裸身停留在自然的節奏里,讓心靈與詞一起回到源初的音樂,在音符的飛沫中重歸生命的開始。並且,他堅信,當人類面臨自己的末日,音樂將像拯救的鐘聲似的最後一次響起。總之,他對音樂的關注,不僅在於它是一門音響藝術,更將它看成生活的支柱,是對語言的信仰。

小奧西普出生不久,全家遷到彼得堡附近的巴甫羅夫斯克,隨後便在彼得堡城內定居。曼傑什坦姆的童年和少年主要在這座城市度過,它對詩人的生活和創作產生了深刻的影響,按他自己的說法,這是一座令他“熟悉到淚水,熟悉到經脈,熟悉到微腫的兒童淋巴腺”的城市。在某種意義上,彼得堡可說是曼傑什坦姆精神上的搖籃。詩人求學於捷尼什夫中學期間,受校長弗·吉皮烏斯的影響,開始詩歌的練習階段。曼傑什坦姆最初的創作帶有一定程度的模仿性,稱得上是象徵主義的一名勤奮的學徒和追隨者。他的早期詩歌所表達的情緒、主題和形象,大多出自一個源泉:“難以言喻的”悲哀,室內孤獨,對遠離矛盾和悲劇的生活的渴望。不過,它們也沒有俄國象徵主義詩歌特有的對“彼岸世界”的神秘主義追求。1909年晚秋,他在母親的陪同下,曾帶著自己的作品來到創刊不久的《阿波羅》雜誌。據說,安年斯基非常賞識他的詩才,將他的作品刊登在了該雜誌的第九期(1910年8月)上。在這位象徵派前輩的引薦下,曼傑什坦姆進入了彼得堡的文學圈子。

1911年,曼傑什坦姆考入彼得堡大學歷史語文系,起初經常光顧維雅·伊萬諾夫家著名的“星期三沙龍”,在那裡結識了後期象徵派的重要詩人勃洛克、別雷。此後,他結識了古米廖夫、阿赫瑪托娃、戈羅傑茨基等人,與後者共同創辦了“詩人車間”,打出“阿克梅”的旗幟,正式開展自己的詩歌活動,並迅即成為該詩人群中的“首席小提琴”(阿赫瑪托娃語)。同時,他還參加過由別爾嘉耶夫、布爾加科夫等主持的宗教一哲學協會的活動。根據同時代人的回憶,那時的他是“一個幾乎還是孩子似的、瘦削的青年”,“高昂著頭,鈕扣上別著一枝鈴蘭花”。作為普通人和作為詩人的個性,在曼傑什坦姆身上有著截然不同的體現。與他嶄露頭角便有十分成熟的寫作狀態相對比,他在生活中完全像一個任性的、瞎折騰的孩子,其行為極其冒失和輕率。哪怕在極端困難的條件下生活,沒有食品,沒有鞋子,他依然會幻想去享受人們的愛戴和崇拜。和許多天才詩人相似,平時,他似乎整天都沉溺於一些瑣碎的小事,但只要話題一旦涉及詩歌,馬上就會顯露出詩人的本色:兩眼放光、滔?舀不絕地發表各種精闢的見解。他虔誠地膜拜藝術,具有敏銳的判斷力,知識淵博,經常忘我地工作,並且善於在充滿激情的狀態下控制語詞,使作品蕩漾著神秘的音樂性。這一階段,他的作品不時地刊登在阿克梅派的核心雜誌《阿波羅》、《北方人》上。

在俄羅斯“白銀時代”的詩歌運動中,曼傑什坦姆是以“石頭”詩人著稱的,這與他1913年出版的第一部詩集《石頭》有關。這部作品不僅得到了世紀初俄羅斯詩壇上的領軍人物,如勃柳索夫、勃洛克等的交口讚譽,也為他贏得了不少詩歌上的同好和崇拜者,幾乎與他同時成名的葉賽寧就認為他是一位天生的詩人,甚至說道:“有他在寫詩,我們還寫個什麼?”有評論認為,這本詩集是他“詩意地理解世界和時間”所邁出的第一步,其中瀰漫著對社會變動和世紀性災難的預感,詩人初步展示了自己創作風格的多種要素:嚴謹的格律、凝重的詞句、客觀化的物象、造型上的建築感和詩意的文化色彩,等等。他喜歡在乎凡中創造奇蹟,力圖對遠古文明,如古希臘、古埃及、古印度等文化的積澱進行綜合,系統地研究和探索它們深層的聯繫,把時間當作空間的第四維度,通過對歷史、神話的朦朧回憶,來領悟現實的生活,追求石頭般可感可觸的冷靜、堅硬和持久,在對歷史的詞語還原中實現自我的精神還原。

十月革命以後,在高爾基的幫助下,曼傑什坦姆進人世界文學出版社工作,住進政府特意安排的作家公寓。但是,正如阿赫瑪托娃對他的評價:“這是一個就流浪者一詞最高含義上的靈魂的流浪者,也是一個受到詛咒的詩人,他的經歷證明了這一點。他永遠對南方、大海和新的地方感興趣。”曼傑什坦姆的天性中仿佛十分喜愛生活中的動盪、失落和奇遇,因此,他不僅從來沒有不動財產,也從來沒有固定的住所,總是熱衷於帶著妻子在一個又一個城市之間旅行,在自己的朋友、崇拜者、詩歌愛好者那裡住上幾個星期或幾個月,呆膩味了,便又向另一個目的地出發。

詩人的天性使得曼傑什坦姆在現實生活中幾乎完全不諳世故。1920年秋天,他在烏克蘭的濱海城市費奧多西亞被白軍當作布爾什維克間諜抓了起來。當他被關進囚房時,他近乎天真地對獄卒大聲嚷道:“快放我出去,我生來不是蹲監獄的。”然而,命運似乎習慣於和人開玩笑,認定自己“生來不是蹲監獄的”曼傑什坦姆卻一生都和“逮捕”、“監獄”結下了不解之緣。其後,他不僅坐過孟什維克的牢房,也坐過布爾什維克的牢房,最終病死在遠東的集中營里。

……

十分明顯,在每一節如同吶喊一般的詩句背後,佇立著一個個確定的歷史具體性:祖國、神話、浪漫主義。曼傑什坦姆通過純粹的語言手段創造了個人的文化史,刻畫了歷史與時間難以回溯的新形象。

曼傑什坦姆的新古典主義立場,實際是對當時流行的自我中心主義和文化虛無主義的反撥。他標舉古老的、為許多世紀遵循的古典主義的藝術標準,其目的絕不是單純的模仿和抄襲,而是為了新藝術目標而對舊標準的改造。為此,他寫道:“我希望更新奧維德、普希金、卡圖盧斯,而不會滿足歷史上的奧維德、普希金、卡圖盧斯。”曼傑什坦姆渴望創造自己的希臘、自己的羅馬,自己的黃金時代,而並不準備反對現代意識。恰恰相反,他在經典詩人和作品中看到了表現時代精神的藝術手段,這就是說,觸動他的不是表面形式,而是精神。在他看來,“古典主義詩歌一一是革命的詩歌”,而時代的偉大則引導著他對偉大的藝術的回歸。

唯其如此,曼傑什坦姆“眷念世界文化”式的寫作不僅可能、而且還以詩歌語言的新生作為前提。事實上,作為極具形式感的詩人,曼傑什坦姆也並不嚴格遵循經典的詩歌形式,而是對俄羅斯詩歌傳統的韻律、音步、抒情的結構部分地進行了獨特的改造,他在詩歌語義學範圍內放手大膽地實驗,追求語言的意義關係的尖銳革新,有時甚至更改某些詞的原意。有意味的是,曼傑什坦姆的這種嘗試恰好與他所反對的未來主義者一致,構成了他風格最鮮明、最獨到的外貌,他本人也在無意中成了超現實主義的先驅者。

曼傑什坦姆以自己的創作構建了一個新的語言體系,他所擴張的不是詞典本身,而是語詞含義的碎塊。他推動它普通、穩定的含義,有意地變更標誌,將它附著於詩人意欲表現的內容之上。這種語義學範疇內的擴張與波動帶來了表達上的不確定性,其中必要的邏輯與論據消失了。語詞就像希臘神話中的普緒刻,而活的語詞不表明對象,只是自由地選擇這種或那種事物的意義,就如同選擇一個棲身之地。在曼傑什坦姆某些後期作品中,讀者時不時地會遇到這種意義的碎裂。這時,詩人仿佛經常注意的已不是語詞,而是它的“擬聲”,它與現實意義的本質脫離,仿佛是聲音在推動他向前行走。這樣的詩學宗旨自然會引向語義學的變易性和流動性,它化解了自己的單值性,融人與其他語言的關係中的多義性,結果創造全新的、出人意料的語義差別,詩歌的“陌生化”效果也由此誕生了。

在曼傑什坦姆的詩歌體系中,語詞擁有咒語的魅力,散發出近乎魔幻般的意義,詩人說明語詞的特點是“自足的”,甚至是“無意義的”,它把詩歌從“特別的、具體的、物質的事物”中拯救出來。曼傑什坦姆問道:“為什麼要把語詞與事物,與它所表明的對象混為一談?”曼傑什坦姆的詩歌有很強的藝術魅力,這得力於他對語詞的深刻理解和出色運用,在《關於但丁的談話》中,他寫道:“任何一個詞都是一個光束,意義從其中向四面八方嶄露出來,卻並不指向某個正式的圓點。”詩人看重詞的輻射性,希冀讓一些平常很難相遇的單詞在詩歌中相互遭遇,把事物表面不相容的特徵通過語言的親和力粘合到一起。這種“遠距離的相遇”可以形成新的審美效果,例如:“殘酷和粘膩的泥潭”、“鬆脆的牆壁合攏的貝殼”、“星星的砝碼遭到遺棄,被拋向一隻只酒盅”、“血液這混凝土嘩嘩直流”、“毒蛇在草叢中隱藏,它也能領略世紀金色的韻律”、“那兩顆嵌在角質膠囊里的眼球正閃爍著羽毛狀的火焰”這樣的句子俯拾皆是,它們能夠消除人們在閱讀熟悉的詞語組合、熟悉的意象之後的麻木,刺激起新的感受能力,重建新的審美趣味與標準。

不可否認,曼傑什坦姆的詩歌是費解的。四十年前,布羅茨基便指出了這種理解上的困難:“關於曼傑什坦姆,就是用俄語來評論他也絕非易事。”這自然與作者在形式探索上的前衛性密切相關,但更重要的根源則是時代的曖昧與昏暗。詩人誕生於“沒有希望的年頭”,他置身的是一個“死亡與陰謀”密布的“鐵的世界”,“毒蛇在草叢中隱藏,呼吸著世紀金色的韻律”,而由時間與空間共謀織成的一張龐大的捕獸網無所不在地向他張開著,覬覦著在捕獲他的肉體的同時去桎梏他的精神。對此,詩人唯有以手中的長笛來維護自己的自由、尊嚴與個性,在眾口緘默的歲月里像“無名的戰士”似的吟出苦澀的旋律,抓住空氣,使它成為見證者。其時,母語自然是他最有辦的武器。因此,他對周遭世界的抗爭恰恰就隱蔽在這些略顯晦澀的詞句中,而明白了這一點,我們也就得到了一把開啟曼傑什坦姆詩歌暗室的鑰匙。 附記1:2003年1月,由我主編並擔任詩歌卷翻譯的《茨維塔耶娃文集》順利出版,問世不久便在讀者中獲得了良好的反響。隨後,我與東方出版社再次簽訂了翻譯《曼傑什坦姆全集》的契約。自此,我便正式開始了對曼傑什坦姆作品的具體翻譯,由於中間經歷了不少人與事的變動,加之曼傑什坦姆詩歌本身所具有的難度,交稿時間拖到了今日。這裡,我必須感謝策劃編輯劉麗華女士,在當前圖書出版界普遍呈現出一片浮躁與急功近利的態勢下,這樣的寬容與理解是殊為難得的。同時,我也在這裡向為本書進行後期審讀的責任編輯廢川先生表示感謝。

附記2:本書的翻譯工作延續了近五年的時間,初稿完成後又經過了五六次的校看、修訂,定稿終於在今年的3月4日完成。這一天恰好是內人藍藍女士的農曆生日,藉此也將它作為一份特殊的禮物贈送於她,祝她天天快樂,美麗永在!

附記3:本書主要依據俄羅斯科學院編選的《詩人叢書》系列《曼傑什坦姆詩全集》1997年版、莫斯科傑拉出版社出版的《曼傑什坦姆文集》(四卷)1991年版、文藝出版社出版的《曼傑什坦姆文集》(二卷)1990年版譯出。諸種版本略有出入,譯者擇善而從。譯事雖已歷五年,但離“磨一劍”的境界尚欠一半的工夫。在此,祈望方家和讀者諸君慨然給予批評和指正!

評論

奧·曼德爾施塔姆作為一個“阿克梅派”,執著地在詩中追求著美。他的詩格律嚴謹,韻腳清晰,節奏分明,讀來朗朗上口,僅在語言音響的聽覺感受中,便有一種直透心脾的效果。他用詞詭譎,聯想奇特,思路逶迤,這使他的詩有時給人以朦朧感。但反覆品味之後,你往往還是能夠把捉住詩人在他的時間和空間中所特有的某些傾向、觀念和情緒。無論你與他產生共鳴與否,他的詩在你心中反正會刻留下自己的痕跡。

在奧·曼德爾施塔姆那些迅速的聯想、奇異的比喻、奔放的自我抒發中,我們看見一位在藝術的天空中縱情馳騁韻幻想家,而在他那些有關宇宙、世界、時代、祖國、人民、戰爭、和平……的思考中,我們也看見,他的天馬行空的幻想和夢境,和他生存在其中的現實聯繫得十分緊密。他的詩中有純屬個人抒情的篇章(比如《貝殼》,那種愛的情意傳達得細膩、綿密),但是不多。他大量的作品都包含關於社會人生的更大的思索。他心頭所懷的,是一種馬雅可夫斯基所謂的“巨大的愛”。他寫道:

“而我,把未來的世界擁在心中,

我竟把無用的‘我’全然忘懷。”

這是一種多么寬闊的胸襟。在十九世紀末二十世紀初這一時期的眾多俄國詩人中,奧·曼德爾施塔姆以其藝術與思想上的這一特點而異於他人。他對自己俄羅斯祖國的感情尤其深沉。他有這樣的詩句:

“我愛我這片可憐的土地,

因為別的土地我沒有見過。”

“我又發出對冷漠的祖國的責難,

……

請允許我、允許我不再愛你!”

每一個了解俄國那段歷史的讀者都會了解:作為一個俄羅斯詩人,在那滿目瘡痍的時代,懷有這些矛盾又痛苦的複雜感情的詩人,都有一顆對他的祖國和人民的忠實的心。

奧·曼德爾施塔姆精神上的探索起於十月革命前。我們可以從他的詩中找到這種探索的軌跡。他曾經非常苦悶,掙扎著在生活中求取自己和祖國人民的解放,他幻想自己飛出了現實的自己,沐浴閃電,呼喚雷雨,但卻因此丟失了自己的棲身的窩巢;他找不到一個可以讓自己暢懷去愛的地方,他“活躍的思想之箭”不知射向何方;他想到過皈依宗教(“一枚十字架、一條神秘的路,或許,是我們珍愛的東西”),但是他又坦率地告訴讀者:“上帝——我錯了,脫口而出,我心裡原本並不是想這樣說。”他感到革命風暴的來臨(“處處都是隱而不見的哀傷,連瓦罐兒里也藏匿著烈火”),但是他又找不到自己堅實的立足點,他內心痛苦,步履艱難,道路曲折。十月革命後,他見到了新生活的希望,曾經積極參加建設,甚至一個時期放棄寫作而投身於基層工作。他有時認識到工人階級的偉大(“工人在他嚴肅的面具之下,隱藏著未來世界的崇高溫情”),知道工人和知識分子在革命中的一致性(“藝術家和工人說同一句話;確實,我們的真理是一個”)。但他又始終不能和新生活水乳交融,直到他去世前一年(1937),他仍在苦悶地追求一種“逝去的光”,幻想由此而“飛往無我之境”。奧·曼德爾施塔姆的一生,是探索、追求的一生,他在“我”與“非我”中痛苦地掙扎,他作品中一再表現的“無我”和“忘我”的情懷實質上仍只是一種“有我”之境和自我中心意識的偽裝,而他自己卻真誠地看不見這層偽裝,這大約便是他的悲劇所在,也是他作為那個過渡性歷史時代一種類型的代表者的特點。他既是古米廖夫、庫茲明、戈羅傑斯基等人的密友,也是勃洛克、馬雅可夫斯基的同道。他是矛盾的、複雜的,但是可以理解、值得理解的,而且,他擁有自己獨特的魅力。他是應該被我們研究與介紹的世界文學史上一個有才氣的作家。我們可以結合自己民族與時代的特徵和需要來適當地接受他的詩歌,接受這份屬於全人類的文學遺產。

曼德爾施塔姆的全名是奧西普·埃米里耶維奇·曼德爾施塔姆。1881年1月15日生於彼得堡一個小商人的家裡,中學時代受到泰尼舍夫學校校長、一位二流象徵派詩人弗拉基米爾·吉比烏斯的影響開始寫詩。1907-1910年去歐洲學習;掌握了德語、英語和法語。1911年入彼得堡大學歷史哲學系。同時開始與庫茲明、戈羅傑茨基、古米廖夫等俄國後象徵派作家交往。這時,阿克梅派從原先的象徵派作家群中形成,核心人物便是曼德爾施塔姆和古米廖夫、戈羅傑茨基,阿赫馬托娃、納爾布特等。曼德爾施塔姆一生共出過六本詩集,第一本《石》於1913年出版。其中表現了他對世界政治局勢的關注。他的作品的強烈的現實感和社會性,與阿克梅派的其他作家的唯美風格很不相同。

十月革命後,在高爾基的關懷下,他於1920年返回彼得堡,住進政府安排的作家公寓。他的居室中空無所有,過著一種不受任何物質條件約束的生活。後來一個時期,他任性漂移、隨遇而安.在莫斯科,第比里斯、羅斯托夫等城市都住過,好像一個流浪漢。20年代,他的創作達到高峰,1922年出版詩集《特里斯梯亞》,1923年出版詩集《第二本書》,1928年出版《詩選》,並有許多文論與詩論發表,1928年匯集出版的《論詩》是其中一部分文章。同時他也寫政論、紀實文學、名人採訪等,還曾嘗試寫兒童詩歌。 曼德爾施塔姆為新時代所做的大量的工作中,還包括他的翻譯工作。他譯過許多歐洲各國當時的進步作品和古典作品,譯過巴比塞,也譯過彼特拉克。他譯風謹嚴,尊重原作,反對所謂“自由翻譯”。

1933年,他寫出著名論文《談但丁》,論文於1967年,即他死後三十年,在蘇聯發表。這篇文章實際上是他本人詩歌觀點的概括和總結,他在詩歌理論上的探索與他在創作實踐上所做的探索是密切呼應的。

30年代初開始,他與當時蘇聯文壇相處不恰,受到指責,而從他這一時期的遺稿中可以看出,詩人內心在進行著真誠痛苦的探索與追求,他對祖國人民是忠貞的。當時許多作家境況與他相似,勃洛克、阿赫馬托娃、帕斯捷爾納克都是這樣。然而,在外表上,曼德爾施塔姆這時游離於文壇之外.連1934年轟轟烈烈的第一次全蘇作家代表大會也沒有能夠參加。1935年,他移居沃龍涅什城,遂脫離文壇,只偶爾為當地報紙寫點短文。1937年輟筆,1938年死去。

我是初次接觸曼德爾施塔姆的詩,也是第一次選譯他的詩。我不敢保證這裡譯出的詩全都是他作品中最上乘的。因為有些詩我自己沒有很好地讀懂,便沒有去譯,有些本來應該譯出,但是太長,不符合這個小集子的要求;而有些又很可能是由於我個人的偏愛才譯出的,好在這只是曼德爾施塔姆詩歌的第一個中譯本,我希望今後還會有新的譯本出現。

按照我對譯詩的看法和做法,我在翻譯過程中力求譯作與原作神形兼似。我主張翻譯工作者應嚴格以原作為界限,“畫地為牢”,自己創造能力的發揮,要儘可能不越出原作這“雷池”一步。而在“尊重原作”這個範圍內,譯者當然是有充分的施展才能的天地的。這是翻譯工作的自由的限度。在這次翻譯中,我儘可能按照這樣的原則辦事。除內容涵義和思想上對原作的忠實傳達之外,在韻腳和節奏上也力求保持原作特點,至於做得如何,那只有請讀者品評和指教了。