此教學設計任務由南京曉莊學院現代教育技術課程老師yqiong參與教師-維基星光計畫進行wiki教學而發布。此詞條為範例詞條,由魏雲選定主題並負責、參與現代教育技術課程的所有同學協作共同完成!

基本信息:

科目:化學 教學對象:高中二年級

課時:50教學環境:多媒體教室

學習者特徵分析:

本節教材在本章中起著承上啟下的作用,它是在影響化學反應速率的條件和化學平衡等知識的基礎上進行本節的教學,系統性較好,有利於啟發學生思考,便於學生接受。

前面剛學習的濃度、壓強、溫度等外界條件對化學反應速率的影響等內容,不僅在知識上為本節的教學奠定了基礎,而且其探討問題的思路和方法,也可遷移用來指導學生進行本節的學習。了解勒夏特列原理

學習內容和分析:

本節課的教學內容是人教版高中化學《選修4》 第二章第三節 《化學平衡的影響因素》,當濃度、壓強、溫度等外界條件改變時,化學反應速率要發生改變,相應的化學平衡就有可能發生移動。

教學目標分析

1、知識與技能:

研究化學平衡的目的,並不是為了保持平衡狀態不變,而是為了利用外界條件的改變,使化學平衡向有利的方向移動,如向提高反應物轉化率的方向移動,由此說明學習本節的實際意義。

教材在充分肯定平衡移動原理的同時,也指出該原理的局限性,以教育學生在套用原理時,應注意原理的適用範圍,對學生進行科學態度的薰陶和科學方法的訓練。

2、過程與方法:

教材重視由實驗引入教學,通過對實驗現象的觀察和分析,啟發學生充分討論,一方面提供理解知識所需的基礎,另一方面又要留給學生廣闊建構知識的空間,讓他們針對具體情境採用恰當的策略,引導學生得出增大反應物的濃度或減小生成物的濃度都可以使化學平衡向正反應方向移動的結論。反之,則化學平衡向逆反應方向移動。在溫度對化學平衡影響後,通過對實驗現象的分析,師生共同歸納出平衡移動原理。壓強對化學平衡的影響,教材中沒有相應的實驗,可通過壓強和濃度的關係引導學生得出壓強對化學平衡移動的影響。3、情感態度與價值觀:

程式設計選取的題目都是生活中遇到的例子,加強學生利用本學科解決日常生活中的問題的意識。

通過解決生活中的實筆法問題,體驗成功的快樂。

教學重點與難點

重點:建立化學平衡的概念;影響化學平衡移動的因素。難點:平衡移動原理的套用。

教學策略的選擇

1、本節課堂教學採取的是實驗探究與討論歸納相結合的方法。對於影響化學平衡的條件,如果單純採取理論講解,學生會感到比較抽象,難以理解和接受。本節教材設計的實驗,操作簡單,現象明顯,無污染,所以在實際教學中均改成了學生的探究實驗,這樣,通過學生親自動手,觀察實驗現象,討論歸納結論,揭示實驗現象的本質,自主建構知識網路;而且,在實驗探究出濃度、溫度對化學平衡的影響後,學生較容易推導出壓強、催化劑與平衡移動的關係,從而達到很好的課堂效果,並促使學生對化學產生濃厚的興趣。另外,這樣的教學設計,也是學生的創新思想得到很好的培養。

2、本課題是在教師指導下進行的課堂探究活動,為確保實驗順利進行,將全班學生分成兩大組,四人一小組,使每位同學都能參與活動。以教材提供的探究實驗為主,如果學生提出一些其他實驗方案,經教師審查認可後,也可以進行實驗。

教學過程

創設情境 溫故知新

教師活動:【複習舊課】

1、在同一條件時,既可以向進行,又可以 向進行的過程,叫做可逆反應。

2、化學平衡狀態是指在一定條件下的里,正反應和逆反應的,反應體系中所有參加反應的物質的量(溶液中表現為濃度)可以的狀態。

3、化學平衡的特徵:。

【複習鞏固】

在一定溫度下的恆容容器中,可逆反應達到平衡的標誌是 ()

A、C的生成速率與C分解的速率相等

B、單位時間內生成nmolA,同時生成3nmolB

C、A、B、C的濃度不再變化

D、A、B、C的分子數比為1:3:2

E、反應容器內壓強不隨時間變化

F、反應容器內總物質的量不隨時間而變化

學生活動:1,根據學生的回答歸納化學平衡狀態、化學平衡移動的概念。

2認真思考,熱烈討論,記錄討論結果;交流、發表有關見解。

設計意圖:回顧舊知,激活學生思維,從學生巳有關於化學平衡的知識引領學生進行思考。

引入新課 明確目標

教師活動:【引入新課】

本節課我們在學習了化學平衡狀態、化學平衡移動的基礎上,主要探究外界條件對化學平衡的影響。

【展示目標】

利用多媒體展示三維學習目標。

學生活動: 了解學生意圖

設計意圖:了解所要學習的內容,做到有的放矢。

激思設疑

教師活動:當一個可逆反應達到化學平衡狀態後,如果改變濃度、壓強、溫度等反應條件,平衡狀態是否會發生變化?如何變化呢?有什麼規律?

學生活動:創設學習情境,激發學生的求知慾。

設計意圖:激活思維,讓學生的主動學習有一個明確的目標指向。

實驗探究 得出結論

教師活動:【探究活動1】

學生分組實驗(分兩大組,每一大組中四人一小組),探究濃度對化學平衡的影響,認真觀察、記錄現象,並相互討論,解釋現象。

第一組:[實驗2-5]

實驗目的:探究濃度改變對化學平衡的影響

實驗原理:Cr2O72- H2O2CrO42- 2H

(橙色)(黃色)

實驗步驟:

(1)取三支試管各加入5mL0.1mol/LK2Cr2O7溶液;

(2)向一支試管中滴加3~10滴濃H2SO4,觀察並記錄溶液顏色變化;

(3)向第二支試管中滴加10~20滴6mol/LNaOH溶液,觀察並記錄。

第二組

實驗目的:探究濃度變化對化學平衡的影響

實驗原理:Fe3 3SCN-Fe(SCN)3

(黃色)(無色)(紅色)

實驗步驟:

(1)向盛有5mL0.005mol/LFeCl3溶液的試管中加入5mL0.01mol/LKSCN溶液,溶液顯紅色;

(2)將(1)中紅色溶液分置於三支試管中;向其中一支試管中滴加飽和FeCl3溶液4滴,充分振盪,觀察顏色變化;向第二支試管中滴加4滴1mol/LKSCN溶液,觀察溶液顏色變化;

(3)向(2)的兩支試管中各加入3~5滴0.01mol/LNaOH溶液,觀察現象,對比三支試管溶液的顏色深淺。

【探究活動3】

實驗探究溫度對化學平衡的影響,認真觀察、記錄現象,並相互討論解釋現象。

[實驗2-7]

實驗目的:探究溫度變化對化學平衡的影響

實驗原理:

2NO2(氣)N2O4(氣)ΔH=-56.9kJ/mol(紅棕色)(無色)

實驗步驟:

(1)將盛有NO2、N2O4混合氣體的封閉平衡球一端侵入熱水中。

學生活動:分組實驗、觀察、記錄現象;小組討論,尋找規律。

設計意圖:1 讓學生在教師的指導下自行分工、協作,共同順利地完成探究實驗,培養了學生的觀察能力和分析推理能力,學會對獲得的信息進行加工處理,並歸納總結。

2 讓學生體驗探究過程:猜想與假設→設計實驗→觀察現象→得出結論。

3 使學生始終保持能動、活躍的思維和積極的探究狀態,從已知到未知發展學習、探究能力,從而發現新知識、新思路、新方法。

分析歸納 表達交流

教師活動:學生實驗完畢後,由每一組推薦一名代表匯報實驗記錄,由學生解釋實驗現象並得出結論。

學生活動:由實驗探究1學生解釋實驗現象並得出結論:

增大生成物濃度,平衡向逆反應方向移動;

減小生成物濃度,平衡向正反應方向移動;

增大反應物濃度,平衡向正反應方向移動;

減小反應物濃度,平衡向逆反應方向移動。

由實驗探究2學生解釋實驗現象並得出結論:在其它條件不變時,

升高溫度,向吸熱反應方向移動;

降低溫度,向放熱反應方向移動。

設計意圖:培養學生的語言表達能力和正確熟練的運用化學用語的能力。

深入探究 自主學習

教師活動:【思考與交流】1、上述兩個實驗中,化學平衡狀態是否發生了改變?你是如何判斷的?

2、從中你能否推知影響化學平衡狀態的因素?

學生活動:先獨立思考提出的問題,思考有困難的同學閱讀課本P27最後一段內容,再完成上述思考題,個人思考後,同學間進行討論,生生互動,找代表匯報討論結果和自己的看法(包括自己的疑點),辯析、得出結果。

設計意圖:使學生思維發展獲得揭示性指導,實現“嘗試——成功”型和有指向的發展型學習。體現師生主客體角色互換,給學生增加直接參與的機會並親自嘗試。

啟發提問 拓展遷移

教師活動:【學與問】

其他條件不變時,如果減小減小反應物濃度或減小生成物濃度,正、逆反應速率如何變化?平衡如何移動?

學生活動:學生討論,辯明濃度的改變使正、逆反應速率不再相等,使化學平衡發生移動;增加某一反應物的濃度,會使反應混合物中各組分的濃度進行調整。新平衡建立時,生成物的濃度要較原平衡時增加,該反應物的濃度較剛增加時減小,但較原平衡時增加。

設計意圖:民主、平等的氛圍中,師生互動、生生互動、使每位學生最大程度地接受到來自周圍的學習信息,廣開思路,順利完成學習任務。

合作學習 培養思維

教師活動:【合作學習】

壓強增大或減小時,下列平衡是否移動、移動方向?

2NO2(氣)N2O4(氣)

(相互交流)歸納出壓強改變對化學平衡的影響。

學生活動:學生討論後回答,歸納總結:在其他條件不變時,增大壓強,化學平衡向著氣體總體積減小的方向移動;反之,減小壓強,化學平衡向著氣體總體積增大的方向移動。

設計意圖:在民主、平等的氛圍中,師生互動、生生互動、使每位學生最大程度地接受到來自周圍的學習信息,廣開思路,順利完成學習任務。

討論歸納 形成規律

教師活動:【問題討論】

其它條件不變時,如果只改變一個條件,平衡將如何移動?

【辯析原理】

勒夏特列原理:

如果改變影響平衡的一個條件(如濃度、溫度、或壓強等),平衡就向能夠減弱這種改變的方向移動。

【注意】

①是“減弱”這種改變,不是“消除”這種改變。

②只有單個條件改變,才能套用(多個條件改變就要具體問題具體分析)。

③勒沙特列原理適用於任何動態平衡體系(如:溶解平衡、電離平衡等),未平衡狀態不能用此來分析。

學生活動: 學生討論後回答,歸納總結:如果改變影響平衡的條件之一(如濃度、溫度等),平衡就向能夠減弱這種改變的方向移動。這就是平衡移動原理——勒夏特列原理。

學生活動: 學生討論後回答,歸納總結:如果改變影響平衡的條件之一(如濃度、溫度等),平衡就向能夠減弱這種改變的方向移動。這就是平衡移動原理——勒夏特列原理。

明確原理的內容與適用範圍

設計意圖:體驗科學研究的思維方式和科學探索的研究過程,養成自主探究意識和習慣。

提高學生運用知識的能力,對學生進行科學態度的薰陶和科學方法的訓練。

拓展遷移

教師活動:【自主學習】回顧催化劑對化學反應速率的影響,催化劑化學平衡的影響。

學生活動:學生回顧、歸納總結:催化劑能同等程度改變化學反應速率,即V正=V逆,因此,它對化學平衡的移動沒有影響,但催化劑改變反應到達平衡所需要的時間。

設計意圖:以問題情境為引領,以探究對象為依託,按照邏輯規則在主導信息下探究發現知識結論。

分析討論 歸納總結

教師活動:【課堂小節】

平衡狀態I非平衡狀態平衡狀態II

2、實驗探究法(觀察現象、分析原因、揭示本質)。

3、對待事物要用一分為二的辯證觀點,要有精益求精的意識,從理論到實際要不斷地研究探索。

學生活動:認課堂總結由學生去完成,有意識的增加學生評價的成份,進一步調動學生學習的積極性。培養學生的綜合概括能力、抽象思維能力、語言表達能力,進一步深化課堂學習。

設計意圖:課堂總結由學生去完成,有意識的增加學生評價的成份,進一步調動學生學習的積極性。培養學生的綜合概括能力、抽象思維能力、語言表達能力,進一步深化課堂學習。

鞏固知識 拓展套用

教師活動:【鞏固落實】1、有一處於平衡狀態的反應:

X(s) 3Y(g)2Z(g)(正反應是放熱反應)。為了使平衡向生成Z的方向移動,應選擇的條件是()

①升高溫度②降低溫度③增大壓強

④降低壓強⑤加入正催化劑⑥分離出Z

A.①③⑤B.②③⑤

C.②③⑥D.②④⑥

2、對任何一個平衡體系,採取下列措施一定引起平衡移動的是()

A、加入一種反應物

B、增大體系的壓強

C、升高溫度

D、使用催化劑

3、下列事實能用勒夏特列原理解釋的是()

A.使用催化劑有利於合成氨的反應

B.由H2、I2(g)和HI(g)氣體組成的平衡體系加壓後顏色變深

C.500℃時比室溫更有利於合成氨的反應

D.將混合氣體中的氨氣液化有利於合成氨反應

學生活動:強化訓練,總結反饋、形成能力,學生獨立研究與討論相結合練習。

設計意圖:依據課堂學習的知識、技能、規律、方法,積極主動地實踐,創造性地解決問題。訓練學生的求異思維、逆向思維。在新情境下運用知識,進而深化理解。

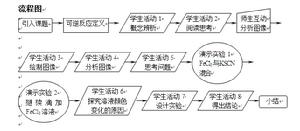

教學流程圖:

流程圖

流程圖教學評價

學生自評表:

知識評價:

我知道了影響化學平衡的因素□

我掌握了如何利用這些因素節省材料。□

我能用利用這些因素得到更多我想要的有用的東西。□

學生課堂表現評價

認真、積極、自信、善於與人合作、思維的條理性、思維的創造性

能力評價:

和自己比,這節課我能拿個“”(A、B、C、D)。

2、教師評價:

課堂表現評價: 學生上課積極性較高

對知識掌握情況較好

學生興趣極高

知識內容掌握程度評價:

一定條件下,反應2SO2+O22SO3平衡時的特徵是(C)

A、反應器中有SO2、O2、SO3

B、反應器中SO2、O2、SO3的濃度相等

C、反應器中SO2、O2、SO3的濃度保持不變

D、反應器中SO2、O2、SO3的物質的量之比為2:2:1

生:思考後很快齊答:C

在一定溫度下,反應A2(氣)+B2(氣)2AB(氣)達到平衡的

標誌是(D)

A、容器內的總壓強不隨時間變化

B、容器內A2、B2、AB物質的量之比為1:1:2的狀態

C、單位時間內生成nmol的A2,同時生成nmol的B2

D、單位時間內生成2nmol的AB,同時生成nmol的B2

對於可逆反應N2+3H22NH3,下列改變濃度的方法中不能使平衡

向正反應方向移動的是(D)

A、增大N2的濃度B、減小NH3的濃度

C、增大H2的濃度D、減小N2的濃度

2、壓強的影響(對有氣體參加的反應)

對反應mA(氣)+nB(氣)pC(氣)+qD(氣)

備註與反思

本節課通過和學生交流互動,使學生掌握了影響化學平衡的因素,同學們通過對本節課的了解,學會了如何使化學反應各朝向自己需要的方向進行,也懂得了如何在反應中增加自己需要的物質的濃度,同學們利用學習的知識能夠算出各反應物和產物的質量,學習效果良好