影片簡介

《廉吏于成龍》海報

《廉吏于成龍》海報青年導演鄭大聖則介紹說,如何將戲曲特質與電影特質進行有機融合,即虛實問題如何解決成為拍攝時的最大難題。他表示,劇中人物首先從歷史時空中被引帶出來,又被藝術家以京劇的方式表演出來。而通過對攝影棚的運用與強調,試圖使人物完成一種“從史中來,回史中去”的軌跡。

劇情梗概

清康熙年間,新任福建按察使于成龍(尚長榮飾)到任後,發現前任官員草菅人命,造成了一起所謂“通海通匪”的冤假錯案,使當地上萬平民鋃鐺入獄,乃至田園荒蕪、怨聲載道、社會動盪不安。要改變現狀,必須重審舊案,開釋無辜,同時減輕民眾軍糧徭役的沉重負擔,促進生產發展。于成龍不顧自身安危,運用種種計謀,向駐節福建、權傾朝野的康親王(關棟天飾)坦誠進言,與驕橫偏執、心理陰暗的勒春(齊寶玉飾)、喀林(陳宇飾)等官僚周鏇鬥法,拯婦孺老弱於水火,救受害無辜於囹圄,終於以其剛正直拗的人格魅力和清廉儉樸的操守,感化了康親王及一應同僚,戰勝了重重困難,使一方百姓得以安居樂業。于成龍再一次因政績卓著而升任直隸巡撫,依依難捨而躊躇滿志的他悄然踏上新的旅程。

幕後故事

尚長榮(左)、關棟天(右)昨日和導演鄭大聖(中)

尚長榮(左)、關棟天(右)昨日和導演鄭大聖(中)中國的戲曲電影有著優秀的歷史,大師級的導演如費穆、石揮等都涉獵過戲曲片,鄭大聖2009年執導的《廉吏于成龍》卻與傳統戲曲片不同,在部分段落里徹底呈現京劇高度人工化的表演,開篇就是從類似於城隍廟的視點進入劇場的鏡頭,接著從主演尚長榮的視點面對大劇院的劇場內部,已然宣告了影片所呈現的表演形式與觀眾之間的間離關係。隨後更有大量徹底暴露現場道具、伴奏、服裝架等鏡頭,這些效果明顯的間離,從某種意義上也代表了導演在本片中對京劇《廉吏于成龍》這個戲的態度,如于成龍在片尾要進行主鏇律式演說並最終打動親王的那段,率先出現的鏡頭是高亮打開了的燈光,促使讓觀眾徹底從戲中間離出來的,也似乎在暗示觀眾:這是非“現實”的。

另外值得注意的兩點,一是本片如拉斯馮特里爾的《狗鎮》一樣,演員在明顯是布景的場景里進行表演,觀眾卻對劇情發展和演出者塑造的角色深信不疑。鄭大聖依靠的並非是單薄而且有些老套的劇情本身,而是尚長榮和關棟天兩位京劇大師的表演技巧,事實上,尚長榮無論是亮相、表情、手勢,都是標準的舞台表演,但在片中卻與實景產生出了一種令人信服的電影“演出”,換言之,觀眾在看到表演者人工化唱腔、念白的同時,似乎也沉浸接受了人物的表現,而這種沉浸卻是徹底建立在人工化的基礎上,這也許正是這部演員不勾臉、僅簡單化妝且帶有太多一廂情願的主鏇律色彩的戲曲片讓人依然能看得津津有味之最關鍵所在。 二,雖然這是一部戲曲片但卻處處呈現出純粹的電影技巧。無論是于成龍和親王斗酒的段落的凌厲剪輯還是走位自然構圖精美的畫面,都顯示出創作者的深思熟慮並也只有在電影而非劇場所獲得觀看效果,而尚長榮與二胡伴奏對應的月下感嘆一段,更是將聲畫結合得相當完美,但有些場面的剪輯點則過於密集了,把攝影機運動的延續性給破壞了。

藝術價值

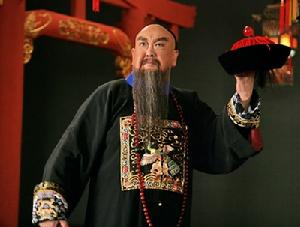

《廉吏于成龍》劇照

《廉吏于成龍》劇照片中飾演于成龍的著名京劇藝術家尚長榮用“妙用虛實,出入古今”概括影片的藝術特質。他表示,兩個多月的棚排工作令他受益匪淺,“雖然這齣戲已經演了6年多,但鏡頭前的表演對於舞台演繹是又一次的豐富和實踐。”老搭檔關棟天認為,電影鏡頭的近距離使得許多舞台上無法充分展現的細節和人物的表情、情緒得到了更大發揮。

戲曲藝術和電影藝術的結合一直是中國電影的傳統。從中國第一部電影《定軍山》,第一部彩色電影、戲曲藝術片《梁山伯與祝英台》,到《紅樓夢》、《天仙配》、《十五貫》、《白蛇傳》等經典戲曲劇目相繼通過光與影的再塑造,被搬上電影銀幕。經典舞台藝術作品改編拍攝成電影后,觀眾數量和影響力呈現幾何級增長。鄭大聖表示,希望電影《廉吏于成龍》不僅受到戲迷歡迎,也能讓更多觀眾領略到傳統京劇的趣味和美感,以及新編劇目的現代魅力、當代意義。

影片影響

戲曲片與武俠片、功夫片一樣,同是中國電影獨有的類型。自打中國人開始拍攝電影以來,戲曲片就始終與中國電影如影隨形、不離不棄。中國人自己拍攝的第一部電影《定軍山》,就是用膠片記錄的京劇藝術大師譚鑫培的舞台表演。如果把它作為中國戲曲電影的源頭,那么到上世紀50至80年代,戲曲電影發展到了一個空前絕後的高峰。據現存影片目錄顯示,104年的中國電影史共出品了戲曲電影390多部,其中1949年以前有37部,1990年至今約有39部,而1950年至1980年這30年間,戲曲電影的出品數高達317部。在五六十年代,戲曲片的票房通常都要高於普通故事片,一直是最受觀眾歡迎的電影樣式之一。

然而,戲曲電影的繁榮並沒有一直持續下去。1992年,全國戲曲片首次出現“零出品”,從那以後每年戲曲電影的出品數僅僅維持在2到3部左右,且大多無法進入正常的發行市場。作為世界上獨一無二的一種電影片種,戲曲片在它自己的家鄉,似乎正被人淡忘。

歷史上,上海與戲曲電影的淵源尤為深厚,素來是中國戲曲電影生產的重鎮。1948年,上海華藝影片公司出品了由費穆導演、黃紹芬攝影、梅蘭芳和姜妙香主演的京劇影片《生死恨》。這部影片的問世,標誌著戲曲片作為一種獨立電影品種的誕生。在此之前,所謂戲曲電影不過是舞台表演的記錄形式。因為有了費穆、梅蘭芳、黃紹芬這幾位大師級藝術家的創造性探索,戲曲電影才被賦予了獨立的藝術品格,逐漸成長為一種獨步世界的電影藝術樣式。

不僅如此,從上世紀50年代到80年代,上海還出品了一大批戲曲電影的典範之作。1952年由桑弧導演,袁雪芬、范瑞娟主演的越劇藝術片《梁山伯與祝英台》,被周恩來總理當作國禮帶到日內瓦,在聯合國會議期間為各國政要名流放映。觀眾中就有電影喜劇大師卓別林。看過影片,卓別林對這部優美的東方愛情傳奇讚嘆不已,把它譽為“中國版的羅密歐與朱麗葉”。1955年由石揮導演,嚴鳳英、王少舫主演的黃梅戲影片《天仙配》,巧妙地運用電影特技,出神入化地表現了故事的神話場景,不僅在中國香港、東南亞引發了觀影狂潮,也為香港催生出傳統風味濃郁的黃梅調電影。1956年由陶金導演、王傳淞主演的崑曲藝術片《十五貫》在全國引起轟動,使得瀕臨滅絕的崑曲受到政府和民眾的高度關注而由衰轉盛,為20世紀中國藝術史造就了“一齣戲救活一個劇種”的美麗佳話。

從上世紀60年代到80年代,上海戲曲電影創作更是高潮迭起,佳作紛呈。1960年由楊小仲導演,六齡童主演的紹劇藝術片《孫悟空三打白骨精》;1962年由岑范導演,徐玉蘭、王文娟主演的越劇藝術片《紅樓夢》;1980年由傅超武導演,李炳淑主演的京劇神話片《白蛇傳》,更是成為代表戲曲藝術影片最高水準的里程碑式的作品。

北京的戲曲藝術片創作比上海起步稍晚,但到上世紀60年代以後,也不斷有精品佳作問世。在京滬兩地戲曲藝術片的相互借鑑、彼此呼應當中,戲曲藝術片創作也呈現出京、海兩派不同的藝術風貌。簡單地說,京派戲曲片更為注重傳達舞台表演的神韻,而海派戲曲片則更側重以電影視聽語言對舞台表演的提煉和升華;京派戲曲片長於武戲,“做”、“打”的功架出神入化,海派戲曲片長於文戲,“唱”、“念”的技法巧奪天工;京派戲曲片多表現歷史人物,海派戲曲片更青睞民間神話;京派戲曲片擅長北方劇種的豪放與華麗,海派戲曲片更鐘情於南方劇種的婉約和細膩。

除此之外,京海兩派戲曲片還有一個重大區別,那就是京派戲曲片大多集中出自崔嵬、陳懷皚、謝鐵驪、謝添、吳祖光等導演之手,體現出比較濃郁的個人風格,而海派戲曲片則有大批殿堂級藝術家加盟。從上世紀50年代到80年代,但凡海派影壇數得出的大師級導演,大多都有戲曲片的創作履歷。如孫瑜、吳永剛、桑弧、黃佐臨、石揮、陶金、應雲衛、劉瓊、顧而已、徐韜、楊小仲、岑范、傅超武、謝晉等,這支強大的創作隊伍為海派戲曲片造就了一種百花齊放、百家爭鳴的興旺局面,使得海派戲曲片不論從出品數量還是風格流派的多樣性方面,都形成了自身獨特的優勢。

中國戲曲電影30年的繁榮,對於繼承國粹、發揚傳統起到了無可比擬的作用。我們這一代人,在30歲之前,基本沒有進劇院看戲的經驗,我們對於中國傳統戲曲那點有限的常識,大多是拜戲曲電影所賜。在我們長大成人的過程中,還能有幸在影院中看到梅蘭芳、張君秋、蓋叫天、周信芳、筱文艷、嚴鳳英、馬師曾、紅線女等前輩名伶的音容笑貌,欣賞到他們膾炙人口的經典唱段,感受到戲曲傳統的強大魅力。這也許就是電影的另一種功能,即除了製造世俗神話之外,它是不是還能在保存文明薪火、記錄經典文化的維度上有新的延伸?

但願《廉吏于成龍》不是一個孤獨的文化個案,但願還有其他更多精湛的戲曲藝術能通過電影膠片的記錄,為我們的後代留下一脈文化的香火。(作者為上海大學影視學院教授)

影片段預告絮

絕妙京胡激出“剪影”

影片領銜主演、京劇表演藝術家尚長榮這樣評價搬上銀幕的 《廉吏于成龍》:虛實結合,妙用古今。這八個字,用來形容尚長榮和尤繼舜兩人在畫面中一人吟唱、一人操琴的場景可謂再恰當不過。導演鄭大聖告訴記者,當時他還在京劇與電影的時空之間摸索最佳的鏡頭語言,恰恰是尤老師的高超琴技,促使他“靈光一現”。

“尤老師平時話不多,甚至有一點羞澀、內向,但當他弓弦在手,霸氣立現!琴聲里仿佛就是滔滔不絕的語言,讓你覺得他有很多話想說,這絕對是一幅非常具有表現力的畫面。”在鄭大聖眼中,尤繼舜心手相融的高超琴技絕不輸於馬友友、帕爾曼這樣的國際級演奏家;從尤繼舜激情的演出中,鄭大聖又看到了一唱、一奏之間營造的奇異的戲劇假定性。於是,鄭大聖在片中特別安排了尤繼舜這樣一個遊走在舞台與真實之間的“琴師”角色,從一個游離的剪影到一段淋漓盡致的演出,他的琴聲成了片中不可取代的一部分。

不過,在最初接到導演的安排時,尤繼舜卻不無猶豫:到鏡頭前演奏,會不會影響演員的表演,破壞戲的整體感?最終,善於接受新事物的尤繼舜還是決定遵循導演的新思路。“他告訴我說,如果不好刪掉就成了。 ”尤繼舜的妻子、在片中出演于成龍夫人的著名梅派青衣夏慧華這樣告訴記者。

過度疲勞“折斷”弓弦

然而,《廉吏于成龍》中的這一段激情演奏,卻很可能成為尤繼舜親自演奏的“絕響”。去年夏天,在結束了《廉吏于成龍》的拍攝後,身兼數職的尤繼舜又馬不停蹄趕往福州,為福建省京劇院的歷史劇《北風緊》設計全部唱腔,同時為京劇音樂劇《白娘子》創作唱腔。過度疲勞引發腦中風,讓尤繼舜一下子病倒住進醫院,直到兩個月後病情穩定才從福州轉院回上海,至今仍在醫院接受治療。

“他現在正在康復中,但這不是一天兩天,或者一月兩月的事情。 ”夏慧華表示,對工作的過分投入加重了尤繼舜身體的負擔。在對《廉吏于成龍》等作品進行京劇唱腔設計時,尤繼舜常常是在家中一句句地唱給妻子聽,在聽取意見後又一次次不斷修改。編曲尚且如此,更不要說在平時演奏京胡前,尤繼舜總是把所有的譜子都牢記於心,確保演奏時能夠順暢地表達情感。

尤繼舜的認真,讓合作多年的老拍檔尚長榮也深有同感,“無論是在樂池,還是排練場或者是銀幕上,他的演奏都是非常投入,是全身心的。這種投入,讓我們表演者和演奏家之間融為一體,這是非常精彩的。 ”

言不成句唱猶“傳情”

一場重病使控制語言中樞神經的左腦受到一定阻塞,如今尚在休養的尤繼舜幾乎連一個簡單的辭彙都無法清楚吐字。但令所有人都意想不到的是,病榻上的尤繼舜居然“唱得比說得好聽”,早已植入腦海的京劇唱腔並沒有因為語言能力的障礙而消失,反而成了他和家人交流的重要工具。“他雖然說不出話,卻照樣能唱戲,唱的時候口齒還比較清晰。我要是放京劇的錄音給他聽,他會聽得津津有味,有時還會用表情和我交流,告訴我說,‘非常好! ’”

不過,對於大批企盼著尤繼舜重返舞台的戲迷來說,欲重睹“南尤”風采恐怕還要等上相當長的一段時間。“根據他的病情,醫生也覺得他不大可能再回到舞台上了。所以,這是他第一次在電影中的亮相,很可能也是最後一次了。 ”話雖如此,現在夏慧華還是堅持每天前往醫院同丈夫對唱上兩三段,希望這種唱腔訓練能對尤繼舜回復語言能力有所幫助。她不失希望地表示,無論尤繼舜的病情怎樣發展,她都會期待一個“奇蹟”的發生。