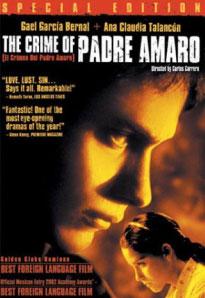

電影

《阿馬羅神父的罪惡》

英文片名:TheCrimeOfFatherAmaroSamuelGoldwynFilms2003年發行

主演:蓋耶爾-加西亞-波奈爾(GaelGarciaBernal)安娜-克勞迪亞-塔蘭肯(AnaClaudiaTalancon)桑丘-加西亞(SanchoGracia)安吉莉卡-阿拉貢(AngelicaAragon)

導演:卡洛斯-卡雷拉(CarlosCarrera)

國家:墨西哥/西班牙/阿根廷/法國

類型:愛情片

分級:R(性)

簡介:年輕而心懷理想的神父阿馬羅被大主教派往墨西哥一個偏僻貧困的小村子,輔佐已在當地任職多年的本尼托神父。

小鎮平靜的外表下一藏匿著許多秘密。本尼托神父在這裡頗有勢力,他一直保持著與旅店老闆、寡婦桑加娜里的情人關係,還以開醫院之名替當地的毒品商人洗黑錢,而他總能為自己的劣行找到冠冕堂皇的理由。另一位被開除教籍的自由神父納塔里奧則是名激進分子,山區農民在毒品商的壓迫下甚至不能栽種可以填飽肚子的糧食,他為與之對抗,支持游擊運動。

最初阿馬羅只是冷眼旁觀這種種的腐敗與醜惡,但不久之後他也身不由己地捲入了罪惡的漩渦中。小鎮上唯一真正純潔的人是桑加娜里美麗的女兒愛米莉,她年方16歲,天真無邪,虔誠地相信上帝。在聆聽愛米莉的懺悔中,阿馬羅逐漸被她所吸引,兩人墜入了情網,愛米莉毫不猶豫地甩掉了男友魯本。魯本是名記者,對於教會的骯髒勾當早已摸清,在嫉妒的刺激下,他公開揭發本尼托的醜行,引起民眾軒然大波。其實主教早就對此事有所耳聞,卻一直持不問不管的縱容態度。東窗事發後,他連忙指示阿馬羅加以補救。

孰料一波未平,一波又起。愛米莉告訴阿馬羅她懷孕了,並幼稚地要求他離開教會與自己結婚。野心勃勃的阿馬羅冷漠地拒絕了,對他來說,當務之急是迅速解決掉麻煩以免鬧出醜聞,經過他的連哄帶騙,愛米莉去墮了胎。

一切都披著神聖的外衣在悄悄進行,被權力欲望所驅使的阿馬羅也在那個黑暗的世界中越行越遠……

[關於本片]本片堪稱2002年墨西哥最具話題性的電影,並已入圍今年的奧斯卡最佳外語片提名。

影片根據1875年葡萄牙作家埃薩·德·克羅茲的同名小說改編,將背景置換成了當代的墨西哥。長期以來,教會機構內部存在著腐敗以及種種被小心翼翼遮掩的醜聞早已是不爭的事實,即使是最堅決的改革措施也無法徹底清除生長於權力機構中的痼疾。而這部影片亦可算是直面這一問題的勇氣之作。在墨西哥更具有非同尋常的意義。

在墨西哥,90%的人口是天主教徒。教會勢力相當大,馬丁·斯科塞斯的《基督最後的誘惑》就曾在墨西哥被禁映。本片甫一出爐,就掀起了一場風暴。甚至連教會內部也產生了分裂,保守派對它進行了無休止的強烈抗議,更威脅要將影片所有主創人員開除教籍。而部分比較開明的人士則認為這部電影誠實地反映了目前教會中確實存在的問題,是一種警醒。處於風暴中心的影片倒因這激烈的紛爭漁翁得利,借著性、毒品、醜聞、教會這一個個賣點吸引觀眾湧入電影院,一舉衝破了《衰仔失樂園》去年創下的票房記錄,成為墨西哥歷史上最賣座的本土電影。

導演卡雷拉在接受《時代》雜誌採訪時說:“影片中的所有行為都是確有其事的,絕非謊言或我們的想像。”他四年前就開始準備,但要給這樣一部敏感題材籌措資金卻不是一件容易的事。所以時至今日方才完成推出。

[關於導演]導演卡洛斯·卡雷拉雖然還只有三部作品,但也算是墨西哥電影界青年近衛軍級別的人物。他12歲開始創作漫畫,並自編自導了不少動畫短片。在電影培訓中心正式學習了電影製作後,他完成了處女作《班傑明的女人》,取得較好口碑。此後他的影片在盧卡諾、塞巴斯蒂安等電影節上獲得了大大小小的獎項。

[前途無量的明日之星:蓋爾·加西亞·貝納爾]兩年內三部作品均成為藝術、票房雙叫好的大熱之作,墨西哥新星蓋爾·加西亞·貝納爾已無可置疑地成為當今拉美最值得關注的青年演員。1978年出生的他,很小就跟隨父母開始了自己的演藝生涯。少年時代已在肥皂劇中取得了領銜主演的位置。他後來明智地選擇了前往倫敦專門進修戲劇表演。2000年,貝納爾以《愛情是狗娘》中的出眾表現大放光芒,2001年的《衰仔失樂園》更令他獲得威尼斯電影節新人獎,並隨之成為墨西哥的性感偶像。即使和維多利亞·阿布里爾、佩內洛普·克魯茲這樣的大明星一起合作時(《沒有上帝的訊息》),他也毫無生澀之感。2003年,蓋爾會依舊是萬眾矚目的中心,他將在沃爾特·塞勒斯執導的《機車日記》(TheMotorcycleDiaries)中,扮演青年時代的切·格瓦拉。

小說

《阿馬羅神父的罪惡》於一八七六年在里斯本剛一問世,便給葡萄牙文學界帶來一股清新的氣息,致使沉湎於幻想和美化現實的浪漫主義更加萎靡不振。它所以受到廣大讀者的歡迎,是因為它對人民民眾所痛恨的宗教勢力給予無情的揭露,對當時教權與政權互相矛盾又互相利用的背景作了真實的反映。故此,這部長篇小說被認為是葡萄牙文學史上難得的一部批判現實主義作品。

這部小說創作於葡萄牙的政治形勢尚在乍暖還寒之時。歐洲的政治大動盪的風暴,逐漸透人葡萄牙,吹皺了一池春水;一八六四年第一國際的宣告成立、一八六八年英國的改良主義運動、同年西班牙共和國的組成、法國拿破崙三世的失敗和一八七一年巴黎公社的成立等等,無不給葡萄牙的政治形勢和政治思潮帶來重大的影響。

十九世紀中期,葡萄牙正處在教權主義、資產階級民主主義和空想的社會主義互相較量和鼎立時期。教權雖然日趨沒落,但死而不僵,仍有一定的勢力;新興的資產階級接受了法國《人權宣言》的思想,準備徹底推翻封建和教會的統治;同時,空想社會主義與無政府主義思潮被激進的小資產階級和一部分工人接受,也形成了一支不可忽視的力量。

在文學界,隨著政治形勢和新的思潮的傳入,也面臨著新舊交替的過程。法國現實主義大師巴爾扎克的作品被介紹到葡萄牙,受到青年學生的歡迎。嗣後,福樓拜的著名小說《包法利夫人》在葡萄牙文學界流傳甚廣,成為一些進步的作家借鑑的對象。相形之下,當時盛行於葡萄牙文學界的那種虛偽的理想主義和不切實際的美化現實的創作傾向顯得那么蒼白無力。法國的幾位文學大師,無論是雨果,還是巴爾扎克和福樓拜,他們對反動教會勢力的揭露、鞭笞以至揶揄,都被當時葡萄牙深受教會之害的青年作家所推崇,反教會成為當時重要的題材。

《阿馬羅神父的罪惡》便是在上述幾方面背景下創作的。作者若澤·馬里亞·埃薩·德·克羅茲(JeseMariaEcadeQueiroz,1845—1900)生在波武阿—迪瓦爾津,他是一個私生子,從幼年對私生子受歧視的生活便深有體會。他的生身之父是個法官,法官的私生子更是對法律的嘲弄。埃薩·德·克羅茲出於對法律的反動性和道德的虛偽性的痛恨,常常把私生子作為他作品中倍受同情的人物,同時,那些虛偽的家庭倫理道德、私通和亂倫則是他揭露和鞭笞的對象。成年之後,埃薩·德·克羅茲考入葡萄牙著名的學府——科英布拉大學。在那裡他廣泛地閱讀了法國、英國和德國的文學名著。一八六四年,科英布拉與巴黎有了直達的鐵路,這使他欣喜若狂,大量的書刊從法國源源不斷地運來,進一步開闊了他的眼界。據他的書信和日記記載,當時他常常接到裝滿了米土萊、雨果、勒南、普魯東、孔德、黑格爾和福樓拜等人的作品的書箱。同時,他的書信和日記也披露了他對科英布拉大學保守型教育的不滿,他恨透了學校周圍黑色高大的圍牆,認為這是禁錮主義的象徵;他的進步思想溢於言表,公開主張把第一國際工人支部的安特羅·德·肯塔爾選為學生領袖。也正是在這個時期,他參加了重要的文學團體——“七十年代派”(因這個團體的成員大多是科英布拉大學的校友,也稱“科英布拉派”)。這個團體的成員常在一起聚會,討論葡萄牙文學的出路問題。他們反對浪漫主義作家沉湎於幻想和美化現實的創作方法,主張文學創作應當如實反映社會的現實以求改造社會。“七十年代派”於一八七一年創辦了文學月刊《投槍》,埃薩·德·克羅茲擔任了主編。刊物的宗旨是揭露和諷刺“由立憲制、資產者、土地占有者、空談家組成的弊病百出的正統社會”。在一次“七十年代派”的討論會上,埃薩·德·克羅茲發表了著名的演說:《藝術中的現實主義》,這篇演說起著宣言的作用,為葡萄牙現實主義文學的發展奠定了理論基礎。正當“七十年代派”異常活躍,準備召開一次“歷史學家批判耶穌”的討論會時,政府下令封閉了會址。這個事件更使埃薩·德·克羅茲進一步看清了教會與政府之間的關係。

相關內容

埃薩·德·克羅茲葡萄牙小說家、文學評論家。生於波武阿—迪瓦爾津。在科英布拉大學攻讀法律時,廣泛閱讀法國、英國和德國的文學作品,參加肯塔爾和布拉加組織的大學生團體“科英布拉派”。1865年發動了反對以卡斯蒂略為代表的浪漫主義保守派的論戰,文學史上稱為“科英布拉問題”。

埃薩·德·克羅茲於1866年去里斯本,執行律師業務,但其主要興趣在文學。1866至1867年間,在《葡萄牙新聞報》上發表了許多題材不同的短篇小說,後來編輯為短篇小說集《粗野的散文》(1903),其中寫的大多是神怪、奇聞、幻想故事,顯然受了雨果、海涅、波德萊爾、愛倫·坡等人的影響。

1867年後,埃薩·德·克羅茲前往埃及和巴勒斯坦等地旅行,1870年回到里斯本,與一群進步青年知識分子交往,鼓吹社會改革,被稱為“七十年代派”。他抨擊當代葡萄牙文學“沒有獨創性,隨波逐流,弄虛作假”,主張文藝應當描寫現實,探討現實問題。1871年與若澤·杜阿爾特·拉馬略·奧爾蒂岡合作,出版社會評論雜誌《投槍》。

1872年進入外交界工作,任駐古巴哈瓦那領事。在任期間,曾為保護從澳門來的中國勞工的利益作出努力。1874年調往英國任領事,所寫關於英國情況的文章和書信,後來收集編為《英國書簡》(1903)和《倫敦紀事》(1945)兩本集子。1888年調往法國巴黎任領事,直至逝世。