《奇器圖說》

《奇器圖說》《奇器圖說》最早向中國人介紹西方的力學和機械知識,其中講到的槓桿原理、浮力等也是現在中學物理必講的內容。研究西方科學如何傳入中國,以及中國科學如何走向現代化的,既要從天、數、農、醫以及諸多技術門類加以考查,也要從力學知識這樣不太發達的領域展開探討,《奇器圖說》就是這方面的一個很好的標本。

創作背景

390年前的1619年,來自德國的耶穌會士鄧玉函遠渡重洋,抵達澳門,從而開啟了中德之間的科技交流。鄧玉函是第一個將望遠鏡帶到中國的傳教士。他與來自陝西的官員與學者王徵的相遇則促成了中國第一部機械工程學著作,也是最早介紹西方力學的著作——《奇器圖說》。

內容介紹

《奇器圖說》

《奇器圖說》事實上,在翻譯《奇器圖說》的過程中,中國學者王徵更感興趣的是西方的機械等方面的實用知識,而來自歐洲的鄧玉函則告訴王徵,要想理解西方的機械知識,知其所以然,就須首先學習相關的數學、力學理論知識,基礎。

《奇器圖說》

《奇器圖說》實際上,在當時的歐洲,部分工程師-科學家正在研究機械、火炮的原理,一些機械專家也注意到了技術背後的理論問題。但是,把數學、力學理論和機械技術結合起來,試圖對機械進行“力”和“運動”的分析,寫成書的做法在1627年以前還是空白,而《奇器圖說》就是這樣的一個嘗試,在當時的世界上也是獨一無二的。

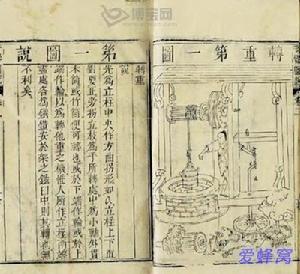

《奇器圖說》原計畫分四個部分:第一卷為“重解”;第二卷為“器解”;第三卷為“力解”,要做力的分析;第四卷為“動解”,要分析“運動法”。實際上,第一卷和第二卷的目標實現了,而第三卷和第四卷卻未能按照原來的計畫編寫。其實,以力學理論分析複雜的機械,實現這個目標太有難度了,到了19世紀才做到。不管怎樣,《奇器圖說》的這個構思非常超前,稱得上一部奇書。

作用

《奇器圖說》

《奇器圖說》《奇器圖說》的編譯大約是在1626年底至1627年初。1628年,南京人武位中在揚州首次刊刻了該書。在今天,南京的江蘇科技出版社出版了《傳播與會通——〈奇器圖說〉研究與校注》,實在是一個歷史的巧合。從1628年到1644年明朝滅亡的16年間,該書至少有3個刻本。在清代,該書多次重印,使總的版本數達到了十幾個,另外還有一些抄本,並被選入《古今圖書集成》和《四庫全書》。應該說,《奇器圖說》流傳是很廣的。

《奇器圖說》實際產生的影響

第一,中國科學院自然科學史研究所認為,這本書對工匠們的影響是不夠大的。

第二,書中的理論內容引起了中國優秀的數學家的關注。例如,清初另一位數學家薛鳳祚則對該書進行了重新整理和選編,實際上對書中的力學知識進行了重塑和簡化。清初著名數學家梅文鼎致力於中西數學的會通,他曾仔細研究過《奇器圖說》,並為該書作注和補詮,在注中為書中的一些原理進行了數學推證。

王徵編譯《奇器圖說》時刪掉了西文底本中的數學證明。後來,中國數學家研究該書也首先注重算法,而忽視其物理概念。沿著這樣一條道路走下去,中國科學是不可能沿著力學這條路徑走向近代化的。力學學科在中國的建立要等到200多年後才真正開始。

原因

中國科學院自然科學史研究所認為,中國的力學理論傳統比較弱,王徵編寫這部書時,以及後來的學者研究它時,實際上都沒有全盤接受力學理論體系。

相對而言,中國在機械方面的技術傳統是比較強的,那是不是《奇器圖說》中機械方面的內容會有更多實際影響呢?其實也不盡然。

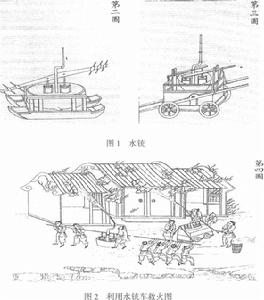

甚至我們發現,《奇器圖說》理論方面的內容還對薛鳳祚、梅文鼎等學者產生了影響,而實用技術知識產生的影響卻很有限。在實踐方面,外來知識並不容易取代本土知識。舉個例子,中國的龍骨水車與西方的螺旋式水車各有特色,功效相當。龍骨水車在中國是很好用的機械,而在西方人看來,卻覺得比較複雜。

西方人熟練地掌握了阿基米德螺旋式水車的技術。當螺旋式水車介紹進來時,中國人卻對它不得要領,認為不便於修造,所以就不可能推廣開來。這就說明,在知識的競爭中,一種知識如果沒有特彆強的比較優勢,就難以發揮實際影響。另一個例子是鐘錶,因為歐洲的器械鐘錶相對中國的計時儀器具有明顯的優勢,所以容易被廣泛地接受。

西方力學“山寨版”

學者觀點

張柏春:這個說法很有趣。他大概是用此來形容西學傳入後的本土化,很形象,但不一定很準確,我覺得還是“傳播和會通”的說法更能全面地反映西學東傳這個過程的豐富意蘊。近現代以來,每一項西方科學技術傳入中國,都有諸多的複雜和曲折之處,像相對論、量子力學的傳入甚至曾招致政治大批判。

雖然今天我們很多方面的科學技術研究和西方幾乎是同步的,但是,是否我們和西方就站在同一起跑線上了呢?為什麼與西方科技界相比,我們那么缺乏創新,這背後究竟有哪些深層的文化原因?這值得我們深長思之。我們科技史工作者應當為理解這些問題做點貢獻。