簡介

《太陽下山了》是舒巷城1962年創作的動人的長篇小說,作者以簡煉、抒情的筆觸,概括、深刻地描繪了香港某一角的生活面貌。這裡面有鮮明的地方色彩,濃厚的生活氣息,深摯溫暖的人情;形形色色的眾生相,通過作者藝術的刻劃,細緻入微地展露在人們面前,令人感到親切和生動。

內容簡介

故事以戰後初期,一九四七年的西灣河為主要場景,講述家境複雜的少年人林江如何在賣藝人的情義、生活的暗礁、自身的孤零和文化的啟迪中成長。當中也穿插各種地方人物故事,包括專賣絹面唐鞋的店鋪因不敵西式鞋店的競爭,以水上人為主要客戶的「本土經濟」終於結業。另有從灣仔遷到西灣河,與林江成為鄰居的作家張凡的故事。

《太陽下山了》實為一幅四十年代末香港下層社會的浮世繪,小說沒有描寫尖銳的矛盾和階級的對壘,而以從容的筆墨抒寫香港草根大眾溫馨的人情,從而使作品洋溢著濃烈的人情味。小說通過在苦難生活中充滿憧憬的棄兒林江這一少年的視角,精心勾勒出一個個美麗意象,一種世事滄桑、浮塵變遷的淡淡傷感構成了小說的基調。

出版背景

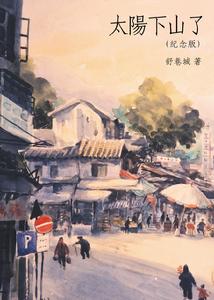

《太陽下山了》

《太陽下山了》本書是作者長篇小說代表作之一,1961年1至10月首先連載於譚秀牧主編的《南洋文藝》雜誌創刊號至第十期上,署名舒巷城。翌年一月由南洋文藝出版社初版,定價港幣二元,收入「南洋文藝叢書」,行銷香港、澳門及南洋各地。

小說以作者熟稔的戰後十數年間,香港東區西灣河泰南街一帶底層社會的變遷為背景,圍繞棄兒林江的跌宕命運展開,映照了主人公周遭各類人物的眾生相,其中,真與假、善與惡、美與醜的交纏激盪,再現了那一時空下香港城市文明漸進之際,人性正色爛漫煥發的景致;而作者筆端濃郁的抒情意味、厚重的生活氣息、鮮明的地方色彩以及質樸的遣詞造句,也使地道香港鄉土小說的品貌深烙讀者心底,並啟迪、鼓舞后來者承傳超越的心志。由於具備上述優質,香港文學研究社一九七九年元旦,決定重印此書,請作者親自校訂,歸入梅子主編的「海外文叢」,定價港幣八元。

上世紀八十年代初,香港文學乘中國內地改革開放之風北行,這部已享盛譽的長篇引起內地學者探討的興趣。不久,廣州花城出版社策劃選印一些香港文學重要作品,《太陽下山了》優先於1984年10月刊行15萬8千冊,定價人民幣六角六分。可惜據說因了某種「忌諱」,易書名為《港島大街的背後》,作者曾為此嘆息不已。

1999年4月15日,作者往生。關心的朋友為了要再出版舒巷城的遺作而辦的花千樹出版有限公司,同年十月重排本書,列為「舒巷城小說集」之一,精印應世。作者至交、著名經濟學者張五常教授,特為這一版本撰寫了推介文字。

在作者離世十周年,為緬懷舒巷城先生,進一步彰揚他在香港文學領域的動人業績,竭誠推出他若干傑作的紀念版。《太陽下山了》的這個紀念版,經作者夫人王陳月明女士親校,重新設計版面,蒙王李燕華女士提供其夫婿、作者五弟王柏泉描繪西灣河昔日的街景遺畫制封面,並在書前增加作者創作這部小說當年的照片、《太陽下山了》各種版本書影。

作品賞析

寫作的責任

張凡經歷情感創傷,離開春園街傷心地及意志消沉的生活,遷到西灣河潛心寫作,卻常因前事浮現而無法集中,直至一次到小飯館遇見賣藝老人,在其粵曲中徹底醒悟一切情感。他的醒悟不以取消前事,反而以浮現更多往事,包括故鄉的童年、抗戰流離的回憶一一急速閃過,這都由粵曲而來,激起前事以外,老藝人的歌聲亦讓他感到生活的實在。小說中的地方文化作為一種洗滌情志的力量,不單毫不狹窄,其普遍性更將個人推向廣泛的生活世界,了悟生活的意義:「那是生活!生活裡面有那樣多失意的人和事。老人從前可能是舞台上一個薄有名氣的伶人;可能的,一切也可能」,另一段中,說書人張七皮的技藝尤其激發張凡的創作心志:「他想起許許多多面容憔悴為生活磨折的人。他要寫:他一定要寫。」看見被生活磨折的人而感到寫作的責任,這彷佛也是舒巷城本人的心志。寫作不單為了個人的情感失落,亦在於關注現實世界中他人的生活。

張凡的情感幻滅本與都市價值的扭曲相關,來到淳樸的西灣河小區,對情感創傷的張凡來說,原具逃避作用,但隨後由於他對小區人事的介入、觀察和感受,終於在一種小區原質的文化中,感受到人性超越的力量。作為外來者的角色,他也把這種超越蔓延開去,他介紹林江讀巴金、老舍、契可夫、巴爾扎克、高爾基,由此文化的啟迪,林江也對生活有新的體悟和更實在的追求。

來自平凡事物的力量

於小說的結尾,經歷兩次喪夫之痛的林江養母首次表明林江身世,坦言自己非其生母,於面對林江可能離開的現實亦要說出,克服原本的自私構想,由此其養母亦超越了平庸。《太陽下山了》提出平凡人亦不一定平凡,他們也可有自己的超越平庸的方式。更重要的是,超越的力量來源非外加的,而是源自本土價值的發現和感悟。張凡、林江以至其養母最終以人的意志,一先一後地超越了平庸,而超越平庸的力量正來自平凡事物本身。

《太陽下山了》的敘述方法一部份採用林江的觀點,另一部份以全知角度寫各人的故事,而林江的角度有時是一種「許多年後」的回憶,即站在六十年代的時空回望一段四十年代末的少年成長史;在浪蕩、貧窮和飢餓之間,亦同時求知,接受新文化的啟導,轉化出自己的思想。張凡向林江介紹的文學,可作為一份寫實主義文學名著書單:契可夫、老舍、巴金,作者舒巷城也彷佛在敘述中插入自己的文學典型。

走出消沉的張凡予林江一種紮實知識的力量,種種新的理念遙遠卻並非遙不可及,有時啟悟的力量就在身邊,像那街頭粵曲藝人的「薛腔」歌聲:「漂泊爐峰下,難覓一枝寄託,致有淪落作歌人……長街短巷每徘徊,唱到我力竭聲嘶,亦難博得清茶淡飯。」那是舊時代的本地「唱作人」的悲劇,力竭聲嘶的悲劇可能一直在「本土」纏繞延續多年,《太陽下山了》以至舒巷城或其它香港創作人的文藝生命也作為其中之一,舒巷城對此有觀察亦有體驗。然而《太陽下山了》沒有讓此消沉糾纏下去,在小說的結尾,太陽真正再次的下山了,里巷人物的情義、地方原質的美、人的價值和對平庸的超越,無可避免地,慢慢成為遙遠,但總不會真正消逝。

相關故事

大概是1961年的某夜,一燈如豆,舒巷城伏在案上奮筆疾書,在原稿紙寫上《太陽下山了》的最後一段:「月亮從鯉魚門海峽上升起。檔口上的火油燈、大光燈和月亮的光溶成一片。不遠處,泰南街街尾那根街燈下有幾個孩子在『跨背跳』。一個搧著葵扇的婦人坐在矮凳子上跟他的男人吵架。男人站起來,忽然轉身走了,很快地就消失在沙地上黑壓壓的人叢裡面。熱烈的沙地,由於穿著木屐的孩子們在檔口和檔口之間穿來插去,時而響起一陣踢躂踢躂的聲音。」林江最後的志願是成為一個像張凡一樣紮實的、有所堅守的作家,小說對此沒有進一步的描述,只留下西灣河夜景及人民情貌作結,開放的結局以里巷人情喻示其樂觀意向,由此那源自本土的超越,也凝定、融合在小區與人的遠景當中。

作者簡介

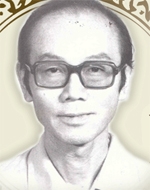

舒巷城

舒巷城舒巷城(1923—)原名王烙,原籍廣東惠陽,生於香港。在英文書院讀書時開始寫短篇小說和詩歌。抗戰時,18歲起顛簸流離在大後方,抗戰輾轉與上海、南京、東北、北平、天津等地。1948年回香港經商,業餘從事寫作,創作了大量小說、散文、報告文學、詩歌和評論,是很有影響的地道香港作家。

他在創作上走的是社會寫實路線,立意刻劃人間的不平。他的短篇小說《鯉魚門的霧》曾受到高度評價。並多次模仿。他的長篇小說《太陽下了山》通過描寫40年代末香港西灣河一條大街上的一個孤兒的遭遇,再現了香港底層市民的生活,通過孤兒和一位作家的交往讚美了處在困境中人們的可貴的奮鬥和互助精神。他的作品結構比較嚴謹,文字樸素無華,崇尚“無技巧的技巧”,善於利用細節來抒發感情,地方色彩濃郁,被譽為香港的鄉土文學。

著作書目有:《山上山下》、《霧香港》、《淺淡文學語言(評論)》、《曲巷恩仇(短篇小說集)》、《再來的時候(長篇小說)》等。