影片簡介

《吃一碗茶》

《吃一碗茶》美藉華裔導演王穎以優異的技巧描述了一段美藉華人的特殊歷史階段。事情源起1924年開始的“排華法案”,使大批留美華人無法申請他們的家眷赴美,造成華裔社區成為“單身漢社會”。本片男主角羅素因加入美軍,戰後受益於“戰手新娘法案”,獲準回鄉娶親,將繆騫人娶回美國。但是在中國城同胞期望他“早生貴子,延續香火”的強大壓力下竟變成性無能,造成妻子紅杏出牆,跟其貌不揚的黑社會分子曾志偉通姦。這段年代久遠的故事就象苦茶一樣教人覺得難以吞下,而且不易產生共鳴,但包括老牌演員黃志強等中國演員的精彩演出,卻使這部以表彰亞裔美國人生活的影片具有一定的可看性。

相觀背景

《吃一碗茶》

《吃一碗茶》 《吃一碗茶》

《吃一碗茶》 《吃一碗茶》

《吃一碗茶》史景遷(Jonathan Spence)在考察歐美作家描摹中國的小說時,將其分為六類:其一是書寫在中國內部的中國人,如賽珍珠(Pearl S. Buck)刻畫中國農民,英國作家厄內斯特?布拉馬(Ernest Bramah)寫倒霉而幽默的凱?龍(Kai Lun),荷蘭漢學家高羅佩(Robert Van Gulik)撰寫狄公辦案傳奇等;其二是寫在中國的西方人,如約翰?赫賽(John Hersey)小說《一塊卵石》(A Single Pebble, 1956)的敘述者美國工程師,白修德(Theodore Harold White)筆下的美國飛行員英雄,暢銷書詹姆斯?克萊威爾(James Clavell)的《大班》(Tai-Pan)和羅伯特?愛列根特(Robert Elegant)的《王朝》(Dynasty)裡面的西人形象;其三是描寫海外中國人的世界,如著名人物形象惡魔傅滿洲(Fu Manchu)和華人探長陳查理(Charlie Chan),保爾?斯科特(Paul Scott)筆下的中國女子蒂娜?張(Tina Chang),湯亭亭(Maxine Hong Kingston)描寫的金山華人和移民女性等;其四是把中國作為政治聲明的焦點所在,如馬爾羅的《人的命運》,布菜希特的《四川好人》等;其五是虛構地描寫中國的學者,如赫爾曼?黑塞的《玻璃珠遊戲》,哥茲沃西?洛茲?狄金森(Goldsworthy Lowes Dickinson)的《中國人來信》,卡內蒂的《迷惘》等;其六是描寫一種主觀想像的中國,如卡夫卡的《萬里長城》、謝閣蘭的《勒內?萊斯》、卡爾維諾的《看不見的城市》、貝克特的《等待戈多》等。史景遷的類型學劃分,同樣適用於解讀美國電影裡的中國形象。作為"世俗神話"的美國電影,當然不會放棄中國形象這一經久不衰的刺激,而作為"他者"的中國與中國人,對於個人/文化意義上美國"自我"的構成,可謂必不可少的想像源泉。美國與中國作為歷史上的一對"怨偶",在"地球村"與全球化的世界裡,會更為頻繁地相互關注、遭遇並構造相互的形象。民族國家(或文化)的差異性進入文學、電影、電視等領域,可以顯影為某一民族國家(或文化)所構造的另一民族國家(或文化)的他者形象。研究此類異國形象的關鍵,並不在於核實形象的對錯與真假,而是要考掘內在於此類想像的話語霸權,意識形態機制,以及社會政治語境中的文化價值觀念。異國形象的消極一面,可以表現為stereotype,即,定型化、程式化、成規、老套、刻板、固定的形象,它抹煞民族國家或文化個體之具體可感的特徵,將其簡單化、抽象化、標準化、刻板化為容易把握之物,實際上是具有反智傾向的懶惰行為。毋庸贅言,定型化的中國形象在美國電影和通俗文化中俯拾皆是,中國形象從人間地獄到世外桃源,中國人形象從天朝良民到流氓惡棍,色彩紛呈,好壞不等,構成了美國電影裡的中國形象在肯定和否定兩極之間跳蕩搖擺的混亂譜系。定型化的中國形象並非無中生有,早期耶穌會傳教士的片斷記錄以及旅行家的遊記,如利瑪竇的中國札記、馬可?波羅的遊記等等,為西方人眼裡的中國形象提供了第一批素材,並在卷帙浩繁的文學作品與哲學著述中日益豐富。美國電影裡面中國形象的生產,其決定要素包括中美之間的社會差異與文化隔膜,雙方相互交流接觸程度的深淺,特定歷史時期的政治訴求與文化焦慮,以及不同藝術工作者的世界觀和感受力。1905年以前僅具一百多年歷史的電影藝術在1905年,仍處於孩童時代,1896年至1907年間出現的中國與中國人形象大多見於紀錄片,其主題或是重要的地理場所,如1898年現場拍攝的《香港政府建築》、《上海警察局》、《上海街景》等七部影片,以及1902年拍攝的《北京前門》和《天津街景》等,或是中國人的舉止習慣,如《李鴻章憑弔格蘭特公墓》(1896)、《中國人佇列》(1898)、《唐人街風景》(1903)和《中國洗衣店在工作》(1904)等。倒是注定對電影發生影響、而電影也將有所回應的美國文學,其對中國形象的描摹經歷了從無到有、從少到多的活躍時期。十八世紀至鴉片戰爭前,美國對中國基本持尊敬態度,這固然受歐洲盛行的"漢風"(尊崇中國的藝術或工藝品)所影響,也因美國與中國較少直接往來,對歷史悠久的中國文明持景仰態度。的確,在淘金浪潮將中國苦力從自己貧瘠的故鄉捲入美國之前,美國人的確很少知道並難以想像中國和中國人的模樣。美、中快帆貿易的歸來者藉助閒言碎語所描摹的,博物館的珍貴文物抽象而又古老地折射出的,仍舊是模糊而又神秘的異邦形象。而且,相對於同白人經常發生衝突的黑人或印第安人而言,除了蒙古人所向披靡的西征那次遙遠的威脅性記憶之外,中國人尚不構成對美國白人利益的直接威脅,所以,此期的美國文學常常將中國描摹成認識論上難以理解的神秘古老的他者。鴉片戰爭開始至二十世紀初,歐美列強衝破大清帝國薄弱的海禁,其對中國的殖民擴張行為一發不可收拾,而進入中國內部實際上是從想像界走向現實界,於是發現許多真實景況(相對於想像當然醜陋)。再加上中國國內對基督徒的敵視(教案和義和團事件),以及到美國去的移民(華工或"苦力")對美國經濟與就業問題帶來的衝擊,美國對中國的態度轉向"蔑視期"。於是,未被同化的異教徒、堂會興風作浪的流泯惡棍、由黃禍觀念而臆想的再度侵略的遊牧部落等刻板形象,開始出現在通俗文學作品當中。甚至在弗蘭克?諾里斯(Frank Norris)、羅伯特?錢伯斯(Robert W.

《吃一碗茶》

《吃一碗茶》Chambers)、傑克?倫敦(Jack London)等作家筆下,華人也以負面形象出現而遭到批判;除了具有自然主義傾向的小說,某些揭發社會頑疾(華人移民作為社會黑暗面)的新聞小說、虛構描寫華人入侵的小說等相繼出現,共同構成排華小說系列。布勒特?哈特(Bret Harte)的著名短詩《異教徒中國佬》(A Heathen Chinee)或《老實人傑姆斯的大實話》(Plain Language fromtruthfulJames)從1870年起風行美國,一句"我們被中國賤勞工毀了"成為排華情緒的標語和口號;傑克?倫敦1905年付梓的短篇小說《白與黃》(White and Yellow)和《黃手帕》(Yellow Handkerchief)站在白人立場對華人捕蝦者進行了漫畫式醜化,其《空前的入侵》(The Unparalleled Invasion, 1906)將對華人移民的厭惡轉化為對整箇中國的警惕與戒備,並虛構了對中國進行種族滅絕的故事;弗蘭克?諾里斯在《萊蒂夫人號的莫蘭》(Moran of the Lady Letty: A Story of Adventure of the California Coast, 1898)中醜化了廣東的三邑和四邑人,在《布利克斯》(Blix, 1899)中借兩名白人過客所描述的唐人街--與西方遇然不同的建築風格,斑斕絢麗的色彩,具有東方特色的樂器和演唱,飄渺詭異的香氣--構成一幅撲朔迷離的異國圖景,並開創了定型化唐人街的先河。美國戲劇也不甘寂寞,1847年百老匯曾上演一名中國女人"說漢語並用筷子吃飯"的奇觀;哈特筆下的中國苦力阿新(Ah Sin,意思是"啊,罪惡")成為美國通俗劇津津樂道、經久不衰的形象,這位衣著古怪、言語滑稽、不具內在生命的人物,一次又一次為通俗煽情劇提供廉價的笑料。雖然勢單力孤,仍有作家試圖以個人寫作糾正這種"流行的錯誤"。馬克?吐溫的書信體小說《哥爾斯密的朋友再度出洋》(Goldsmith's Friend Abroad Again)等作品以幽默風格,暴露了華人遭受歧視與迫害的經過,戳穿了美國"自由樂土"的神話;艾姆布洛斯?比爾斯(Ambrose Bierce)以《鬧鬼的山谷》(The Haunted Valley, 1871)和押韻詩體短劇《和平驅逐》(Peaceful Expulsion, 1882)冷嘲熱諷了美國社會的虛偽和自私;其它作家如奎因?米勒(Joaquin Miller)、瑪格麗特?霍絲默(Margaret Hosmer)和切斯特?佛納德(Chester B.Fernald)等,都曾用小說或戲劇試圖修正、批判定型化的中國人形象。流行的誤識與通俗的趣味在朝夕之間難以改變,而電影作為一門逐漸成熟的藝術,將要以更具影響力的態勢介入中國形象的生產與消費。

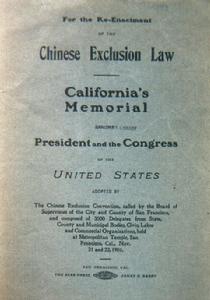

美國本土在1882年曾通過臭名昭著的《排華法案》,至1943年終於遭到廢除。從1905年到1949年這將近半個世紀的歷史時段裡面,美國大批的商人、傳教士、新聞記者、旅行家曾進入中國,回美後付梓他們形形色色的中國觀感,而留學美國的中國學生回歸故土之後,對中國的社會和思想發生了巨大影響。在二十世紀上半葉,中美關係處於相對的"慈善"期。中國問題專家伊羅生(Harold Isaacs)更為細緻的劃分是:1905?1937年是美國對國民黨政府的"慈善"期,1937?1944年是美國對中國抗日戰爭之努力的"欽佩"的時代,1944?1949是美國對中國國內戰爭感到迷失與困惑的"醒悟"期。

劇情梗概

事情源起1924年開始的“排華法案”,使大批留美華人無法申請他們的家眷赴美,造成華裔社區成為“單身漢社會”。本片男主角羅素因加入美軍,戰後受益於“戰手新娘法案”,獲準回鄉娶親,將繆騫人娶回美國。但是在中國城同胞期望他“早生貴子,延續香火”的強大壓力下竟變成性無能,造成妻子紅杏出牆,跟其貌不揚的黑社會分子曾志偉通姦。

王穎背景

《吃一碗茶》

《吃一碗茶》簡介:王穎是好萊塢華人導演中的代表,這部《吃一碗茶》,以19世紀末的美國排華法案為背景。當時,嚴重的種族歧視不僅摧殘了華人社區,更帶來了嚴重的精神創傷和性功能障礙。直到影片結尾,憑藉一種來自中國的特殊茶葉的幫助,一對夫妻的正常生活才得以恢復,“茶”在這裡具備了精神支柱和文化臍帶的雙重寓義。