內容提要

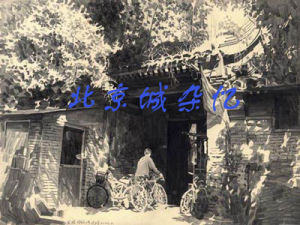

北京城雜憶

北京城雜憶作品特色

蕭乾的雜文刊出時曾產生過轟動效應,至今讀起來仍不失其新鮮感。那魅力全在一個飽經滄桑的老人坦誠的胸襟剖白,全在他追懷往事的饒有情趣的生活習俗、歷史文化、奇聞逸事的生活描述,全在那交融在歷史與現實的畫面中所深藏的給人們的不盡思索。蕭乾在談到《北京城雜憶》的"原旨"說:"《北京城雜憶》不是知識性。我是站在今天和昨天,新的和舊的北京之間,以撫今追昔的心情,來抒寫我的一些懷念和感觸。"這可以看成是他寫作這類雜文的基本動因,也是雜文重要的思想和藝術底蘊之所存。《北京城雜憶》所描述的北京特有的風味:京白,吆喝,行當,花燈,遊樂街等,非是一個"老北京"就無以記其盛。那知識的豐盈就令人們嘆服。《歐戰雜憶》寫戰時歐洲的轟炸,戰時廣播,亡國恨等,沒有到過歐洲戰場雖無法體會,但同樣給人以知識的啟迪。然而,蕭乾寫作這類雜文,畢竟不是重在"知識性"上,而是透過它寄託自己的"所感與所思",通過歷史的回顧給以現實的觀照,因而也就有了洞明世事的歷史透視力。如《北京城雜憶》寫出的是北京古老文化的輝煌,那裡面就滲透著自己對它的依戀之情。作者直言"我想用它喚回北京市民的榮譽感,喚回東方人的尊嚴"(《雜憶的原旨》),雜文的思想境界全出來了。

作者簡介

北京城雜憶作者

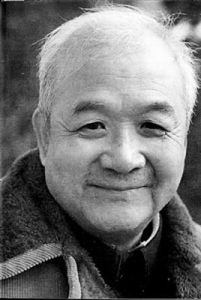

北京城雜憶作者蕭乾(1910.1.27--1999.2.11),原名蕭秉乾。化名蕭若萍,蒙古族,現代著名作家,記者,文學翻譯家。祖籍黑龍江省興安嶺地區,生於北京。蕭乾先生是世界聞名的記者,卓有成就的翻譯家、作家,也是著名的中外文化交流使者。晚年多次出訪歐美及東南亞國家進行文化交流活動,寫出了三百多萬字的回憶錄、散文、特寫、隨筆及譯作。主要著譯作有《籬下集》、《夢之谷》、《人生百味》、《一本褪色的相冊》《莎士比亞戲劇故事集》、《尤利西斯》等。1998年10月出版的《蕭乾文集》(1-10)收集了他的主要著譯作。

評價

蕭乾的作品很多,涉及的內容也很豐富,三聯書店出版的《北京城雜憶》可能是他最薄的一本書,共98頁,收錄了17篇很短的關於北京城撫今追昔的文章,同時收錄的還有蕭老追憶楊振聲、林徽音、李健吾的文章。篇幅雖短,但出自蕭乾之手,其內容令人回味無窮。

蕭乾被他的弟子唐師曾稱為“勇敢的男人”,其原因之一就是他在做人以及寫作時“內心自由不受金錢權力等物慾的驅使”,《北京城雜憶》就透出蕭乾的這種精神。解放後,北京街頭不見了唱著不三不四的二黃,也沒有了利用自己身上的骯髒來訛詐的乞丐,八大胡同等人間地獄被一一拆毀,北京一步步向世界大都市接近。但與此同時,另一些變化的出現也讓人擔憂,“北京城在經濟味日濃的同時,文化味、歷史味越來越少了,北京的傳統正在逐漸消失,特別是少數市民精神面貌的改變大大落後於物質上的變化”。蕭乾親眼目睹了這些變化,因而他提出了“人有人格,國有國格,一座城市也該有它的市格”。在當時很多人讚美北京城巨大變化,蕭乾在這時發出了如此“不協調之聲”是需要很大勇氣的。蕭乾是一個勇敢的人,他按照自己的意思寫文章,“我在逐漸擺脫那種非陽非陰的思想方法,不掩飾對昨天某些事物的依戀,也不怕指出今天的缺陷”,他這樣寫道,“我做人的原則就是字裡行間透出一股堂堂正直之氣。”

蕭乾走了,他是微笑著離開的,“因為他有幸看到了惡霸們的末日”,看到中國大地所起的變化,知識分子不同程度地擺脫了那種小媳婦的戰戰兢兢的心情,開始學著說點真話,蕭乾為這些小小的變化高興,稱為“其重要性可不亞於那雄偉的經濟建設。”

蕭乾是一個平凡的人,一個好人,他幼年是從貧苦中掙扎出來的,受過鞭笞、飢餓和凌辱。他有時任性、糊塗,但從未忘本,他心中有盞良知的明燈,它雖經風雨,卻沒有熄滅過。

蕭乾作品

| 蕭乾,中國現代著名作家、記者、文學翻譯家。曾任中國作協理事,中央文史館館長,全國政協委員、常委,民盟中央常委等職,1999年2月10日去世。本任務為著名作家蕭乾作品介紹與解讀。 |