《元萇墓誌》

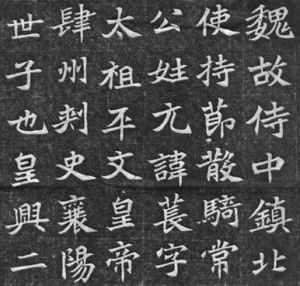

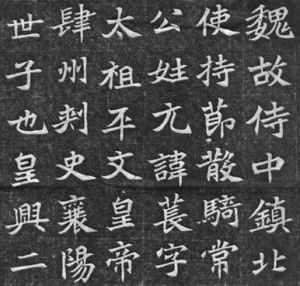

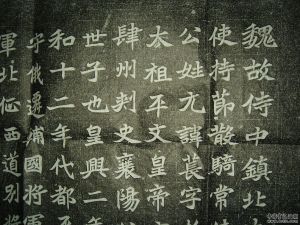

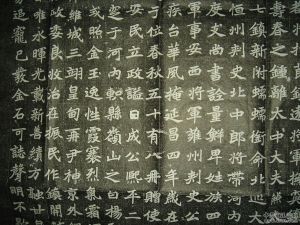

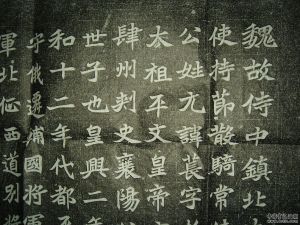

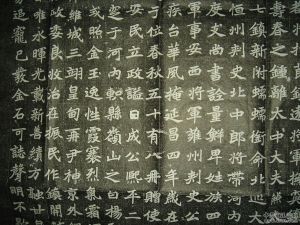

《元萇墓誌》全稱為《魏故侍中鎮北大將軍定州刺史松滋成公元君墓志銘》,該墓誌刻於北魏熙平二年。楷書,志石高、寬各79厘米,楷書,計26行,滿行26字,共664字。2002年春,河南省濟源市出土,先歸洛陽某氏,後被河南省博物院收藏。

簡介

元萇墓誌《元萇墓誌》全稱為《魏故侍中鎮北大將軍定州刺史松滋成公元君墓志銘》,該墓誌刻於北魏熙平二年。楷書,志石高、寬各79厘米,楷書,計26行,滿行26字,共664字,青石質,有界格。屬於書刻皆精一類,刀法細膩精微,加之出土不久,保存完好,文字刀口清晰如新發於硎,有利於我們在臨習中“透過刀法看筆法”,作紙上書寫的筆法還原。2002年春,河南省濟源市出土,先歸洛陽某氏,鏇被河南省博物院收藏。

元萇墓誌《元萇墓誌》全稱為《魏故侍中鎮北大將軍定州刺史松滋成公元君墓志銘》,該墓誌刻於北魏熙平二年。楷書,志石高、寬各79厘米,楷書,計26行,滿行26字,共664字,青石質,有界格。屬於書刻皆精一類,刀法細膩精微,加之出土不久,保存完好,文字刀口清晰如新發於硎,有利於我們在臨習中“透過刀法看筆法”,作紙上書寫的筆法還原。2002年春,河南省濟源市出土,先歸洛陽某氏,鏇被河南省博物院收藏。

特點

《元萇墓誌》風格遒麗華滋,端莊豐腴;用筆方圓兼備,線形明朗,起收有度,轉折兼用;結體茂密嚴謹,因字成形,重心沉穩,以橫取勢;韻高律嚴,形端神奕,落落大方,頗具廟堂之氣。

背景

洛陽邙山地區為北魏皇室的墓葬地,曾先後出土過大批墓誌。這些墓誌的最大特點便是書體已是成熟的楷書,形體為斜畫緊結;風格雋雅典麗,遒健莊重;筆法成熟,韻味涵泳;文體規範,書刻皆精,代表了當時主流書風的審美取向,為後來楷書的走向奠定了基礎。2002年出土於河南濟源的北魏《元萇墓誌》,即屬於當時主流書風的一方楷書墓誌。其書風與同一時期的“邙山體”風格相一致,顯不出尚雅重法的總體趨勢。這種主流書風在北方有著廣泛的影響,明顯地走向了雅化,與平城時期的北魏楷書相比,由質變文,由朴變精,由拙變巧,由俗變雅,走向了高度成熟。

說明

志主元萇,《魏書》、《北史》無傳,僅在其五世祖《高涼王孤傳》中略有載焉。據《 元萇墓誌》載:“公姓元,諱萇,字於巔,河南洛陽宣平鄉永智里人。”文成按:北魏拓跋氏一族,祖籍大代(今山西大同),自孝文帝元宏遷洛,歷經孝文、宣武、孝明、孝莊諸帝,三十餘年,屢有詔曰:“凡遷洛之民,均死葬河南,不得還北。並敕令,遷洛皇族以元為姓。故元萇志稱:“公姓元,諱萇,河南洛陽人”。當為不謬。志載元萇稱:“太祖平文皇帝(鬱律)六世孫,高涼王孤之玄孫,使持節散騎常侍征南將軍肆州刺史襄陽公(乙斤)之孫,使持節羽真輔國將軍幽州刺史松滋公(楚國)之世子”。此赫赫皇族世系,昭然有緒。其次,該志的最大特點還在於記載元萇歷官時,較《魏書》所記更詳。《魏書》載元萇歷官時云:“高祖時,襲爵松滋侯,例降侯,賜艾陵伯。……世宗時,為北中郎將,帶河內太守。……歷位度支尚書、侍中、雍州刺史”。而《元萇墓誌》則記載:“皇興二年(468年)詔補大姓內三郎,自襲爵松滋公,歷鎮遠將軍。太和十二年(488年),代都平城改俟勤曹,創立司州,拜建威將軍,畿內高柳太守,俄遷輔國將軍、北京代尹。十六年(492年)蠕蠕犯塞,以本官假節征虜將軍,北征西道別將。十七年(493年),皇宇徙構遷洛之始,留公後事,鎮衛代都,授持節平北將軍,攝縂燕方,仍持節本將軍懷朔鎮都大將。二十一年(497年),高祖孝文皇帝南討江揚,從駕前驅,董帥前軍。北討高車,東征奚寇二道都將。景明元年(500年),營構太極都將、持節鎮遠將軍、撫窴鎮都大將軍、持節輔國將軍、都督南征梁城、壽春之鐘離,太中大夫兼太常卿、散騎常侍、使持節撫慰北葙三州七鎮新附蠕蠕,銜命北巡大使,使持節都督恆州諸軍事、征虜將軍、恆州刺史,北中郎將帶河內太守。永平中,河南尹,河南邑中正、使持節、散騎常侍、都督關西諸軍事、安西將軍、雍州刺史。”元萇一生,“歷奉五帝,內任腹心,外藩維捍。”南征北戰,功勳卓著,而史書不載,實屬可惜。是否因“中年以後,官位微達,乃自尊倨,閨門無禮,昆季不穆,性又貪虐,論者鄙之。”有辱皇族有關呢?今見可為其傳名立世者,唯有刻於孝昌間的《魏故使持節散騎常侍都督雍州諸軍事安西將軍雍州刺史松滋公河南元萇振興溫泉之頌》一碑,尚存不朽。

元萇墓誌》載:“公姓元,諱萇,字於巔,河南洛陽宣平鄉永智里人。”文成按:北魏拓跋氏一族,祖籍大代(今山西大同),自孝文帝元宏遷洛,歷經孝文、宣武、孝明、孝莊諸帝,三十餘年,屢有詔曰:“凡遷洛之民,均死葬河南,不得還北。並敕令,遷洛皇族以元為姓。故元萇志稱:“公姓元,諱萇,河南洛陽人”。當為不謬。志載元萇稱:“太祖平文皇帝(鬱律)六世孫,高涼王孤之玄孫,使持節散騎常侍征南將軍肆州刺史襄陽公(乙斤)之孫,使持節羽真輔國將軍幽州刺史松滋公(楚國)之世子”。此赫赫皇族世系,昭然有緒。其次,該志的最大特點還在於記載元萇歷官時,較《魏書》所記更詳。《魏書》載元萇歷官時云:“高祖時,襲爵松滋侯,例降侯,賜艾陵伯。……世宗時,為北中郎將,帶河內太守。……歷位度支尚書、侍中、雍州刺史”。而《元萇墓誌》則記載:“皇興二年(468年)詔補大姓內三郎,自襲爵松滋公,歷鎮遠將軍。太和十二年(488年),代都平城改俟勤曹,創立司州,拜建威將軍,畿內高柳太守,俄遷輔國將軍、北京代尹。十六年(492年)蠕蠕犯塞,以本官假節征虜將軍,北征西道別將。十七年(493年),皇宇徙構遷洛之始,留公後事,鎮衛代都,授持節平北將軍,攝縂燕方,仍持節本將軍懷朔鎮都大將。二十一年(497年),高祖孝文皇帝南討江揚,從駕前驅,董帥前軍。北討高車,東征奚寇二道都將。景明元年(500年),營構太極都將、持節鎮遠將軍、撫窴鎮都大將軍、持節輔國將軍、都督南征梁城、壽春之鐘離,太中大夫兼太常卿、散騎常侍、使持節撫慰北葙三州七鎮新附蠕蠕,銜命北巡大使,使持節都督恆州諸軍事、征虜將軍、恆州刺史,北中郎將帶河內太守。永平中,河南尹,河南邑中正、使持節、散騎常侍、都督關西諸軍事、安西將軍、雍州刺史。”元萇一生,“歷奉五帝,內任腹心,外藩維捍。”南征北戰,功勳卓著,而史書不載,實屬可惜。是否因“中年以後,官位微達,乃自尊倨,閨門無禮,昆季不穆,性又貪虐,論者鄙之。”有辱皇族有關呢?今見可為其傳名立世者,唯有刻於孝昌間的《魏故使持節散騎常侍都督雍州諸軍事安西將軍雍州刺史松滋公河南元萇振興溫泉之頌》一碑,尚存不朽。

賞析

該志書法,體方勢圓,筆氣悠長。既體觀了書者傳統書法功力之深厚,又可見廣收博取民間造像題記的特點。文字結體中宮內斂,四外開張,以雄奇角出,稜角分明為其表征。這種書風的形成,恰與鐫刻有著密切的關係。如“點”用三刀切出,“畫”用四刀鑿出,大刀闊斧,不事修飾,直見銳利之稜角,線條挺直,體勢峻拔。既可窺書者深厚的書寫功力,又可見鐫刻者二度創作之妙,實可稱道也哉!屬於書刻皆精一類,刀法細膩精微,加之出土不久,保存完好,文字刀口清晰如新發於硎,有利於我們在臨習中“透過刀法看筆法”,作紙上書寫的筆法還原。  元萇墓誌

元萇墓誌 元萇墓誌

元萇墓誌