簡介

《傷寒懸解》

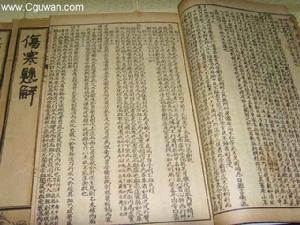

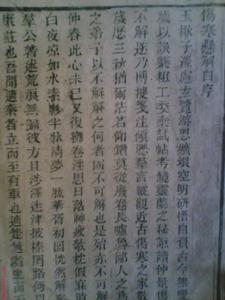

《傷寒懸解》作者對王叔和整理《傷寒論》的編次頗多攻訐,並力圖“於破裂紛亂之中條分縷析,復其次第。”書中將《傷寒論》所載113方,分別六經病證,予以剖析貫串,並註明本病、經病、腑病、髒病、壞病及傳腑、傳髒、入陽入陰等不同情況,加以歸納整理,使之條理化。在注釋析疑方面做了大量工作,也不乏個人創見,但其中也難免雜有主觀片面的觀點。現存十多種清刻本。該書開始醞釀於乾隆二年(1737),乾隆十三年四月(1748)開始撰著,七月草成,計十五卷。現已收錄於中國中醫藥出版社出版的《黃元御醫學全書》中。

作者

黃元御(1705-1758)

作者介紹

《傷寒懸解》

《傷寒懸解》黃元御,名玉路,字元御,一字坤載,號研農,別號玉楸子,昌邑市黃家新郭村人。清代著名醫學家,尊經派的代表人物,他繼承和發展了博大精深的祖國醫學理論,對後世醫家影響深遠,被譽為“一代宗師”。

黃元御為明代名臣黃福十一世孫。祖運貞,廩貢生,侯選訓導;叔祖運啟,順治戊戌科進士,官至兵科給事中;父鍾,邑庠生;兄德潤,增生;德淳,監生。黃元御出身於這樣一個世代簪纓的書香門第,自幼深受家學影響。少年時代,其父為之延請僑寓昌邑的名儒於子遽先生為師,學習舉業制藝,遍覽經史著作,希望他能夠登科入仕,光耀門庭。黃元御也“常欲奮志青雲,以功名高天下”,效其先祖黃福,做出轟轟烈烈的勳業。

雍正二年(1724),甫近弱冠之齡的黃元御考中邑庠生。雍正十二年(1734),黃元御三十歲,因用功過勤,突

患眼疾,左目紅澀,白睛如血,不得已延醫就診。而庸醫誤用大黃、黃連等寒泄之劑,致脾陽大虧,數年之內,屢犯中虛,左目完全失明。科舉時代,五官不正,不準入仕,遭此劫難,黃元御的仕進之路被徹底斷送。在哀痛之餘,他發憤立志:“生不為名相濟世,亦當為名醫濟人”,走上了棄儒從醫的道路。

黃元御憑著深厚的文化功底,苦讀歷代中醫典籍,數年奮鬥,浸浸有成,開始懸壺濟世。在行醫過程中他又不斷總結經驗,醫術精進,醫名大盛,時人將之與諸城名醫臧枚吉並稱“南臧北黃”。

黃元御從醫伊始,是從研讀張仲景的《傷寒論》入手的,然後逐及《金匱玉函要略》,黃帝、岐伯《內經》,扁鵲《難經》等中醫根本典籍。他奉仲景等四人為“醫門四聖”。他認為“四聖”之外,歷代名醫持論多有偏失,以至誤診死人,其根本原因是因為”四聖“之書錯簡零亂,兼之歷代傳注謬誤所致。因此發願致畢生精力,對“四聖”之書,從源到流,重加考訂,還其本來面目,以憑後世遵循。

《傷寒懸解》

《傷寒懸解》乾隆二年(1737),黃元御開始醞釀《傷寒懸解》一書的編著,並著手撰寫《素靈微蘊》,乾隆五年(1740)九月完稿,四卷二十六篇,在該書中黃元御首次提出了“培植中氣,扶陽抑陰”的診病理論。對於中氣他給予了形象的比喻:“精如果中之仁,氣如果中之生意,仁得土氣,生意為芽,芽生而仁腐,故精不能生,所以生人者,精中之氣也。”有本於此,在施治中他始終貫徹了重視脾土、扶陽抑陰、厚培中氣的施治原則,這是他對祖國醫學理論的進一步發展。

乾隆十三年(1748),黃元御游幕至清江陽邱,陽邱風景秀美,黃元御亦心清氣廓。期間,他南遊會稽山,拜謁禹陵,自謂:“身登會稽,親探禹穴,目睹越國江山……乃有著作斐然之志。”同年四月,他開始撰著《傷寒懸解》,七月三日草成,計十五卷。八月下旬又撰成《金匱懸解》二十二卷,時年四十四歲。

《傷寒懸解》

《傷寒懸解》乾隆十四年春(1749),黃元御初草《四聖懸樞》一書,辨析瘟疫痘疹之義。二月作《四聖心源》,解內外百病原始要終,僅草創大略篇目,因事輟筆。乾隆十五年(1750)四月,黃元御北游至京,適乾隆帝有疾,眾太醫萎思無策,經舉薦,黃元御入宮視疾,藥到病除,以精湛的醫術得到了乾隆帝的特別青睞,親書“妙悟岐黃”以為褒賞,並恩賜御醫。從此,黃元御開始了供職太醫院的生涯。

乾隆十六年(1751)二月,乾隆帝首次南巡,黃元御伴駕至杭州,期間著方調藥皆有神效,深得乾隆帝及內外臣工讚譽。四月間,黃元御乘閒便道至清江舊寓,繼續編寫《四聖心源》一書,“十得其九,厥功未竟”。“六月刪改《四聖懸樞》,謄清定稿。八月十五日開舟北上,回到京城。直至乾隆十七年(1752)十月,黃元御寫畢《天人解》一章,經過四年時間,《四聖心源》終於脫稿。在《天人解》中,他極力闡發《內經》:“善言天者,必有驗於人”的觀點,高度重視陰陽五行學說的運用,並善與四時相聯繫,從陰陽變化、五行生剋、臟腑生成、氣血原本以及精神化生等方面闡述氣化自然的妙義,影響巨大。

內容介紹

《傷寒懸解》

《傷寒懸解》是書大旨,謂漢張機因針灸刺法已亡,而著《傷寒論》以治外感之疾。其理則岐、黃、越人之理,其法則因岐、黃、越人之針刺而變通之。立六經以治傷寒,從六氣也。制湯丸以療感傷,守五味也。凡《脈法》八十三章,《六經經證》以及入府傳藏之里證誤行汗吐下之壞病三百六十八章,外感之類證汗吐下宜忌八十六章,共五百三十七章,合百十三方。自晉王叔和混熱病於傷寒,後來坊本雜出,又有傳經為熱,直中為寒之說,而傷寒亡矣,且簡編亦多失次。因為解其《脈法》,詳其經絡,考其常變,辨其宜忌,凡舊文之訛亂者,悉為更定。末載駁正叔和序例一卷,以糾其失。其持論甚高。考《傷寒論》舊本經王叔和之編次,巳亂其原次,元御以為錯簡,較為有據,與所改《素問》、《靈樞》、《難經》出自獨斷者不同。然果復張機之舊與否,亦別無佐證也。