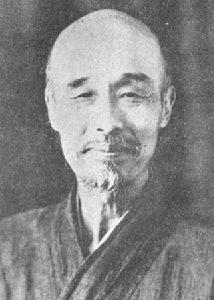

弘一法師(西元1880~1942年)

弘一法師(西元1880~1942年)中國佛教的律宗,是源自印度佛教《五部律》的曇無德部《四分律》所建立的。釋迦世尊住世時,因事制律,隨機散說,並沒有作有系統的組織。世尊滅度後,大迦葉主持畢缽羅窟結集,優婆離以八十次誦出律藏,稱為《八十誦律》。其時大迦葉領導僧團,二十年後傳法於阿難,阿難傳法的末田地,末田地傳法於商那和修,商那和修傳法於優婆鞠多,佛經上稱此百年之間,為“五師相傳,法水一味”.....

簡介

1.佛教重要經典。四律:一﹑《十誦律》,六十一卷,後秦弗若多羅譯;二﹑《四分律》,六十卷,後秦佛陀耶舍譯;三﹑《僧祇律》,四十卷,東晉佛陀跋陀羅等譯;四﹑《五部律》,三十卷,南朝宋佛陀什等譯。五論:一﹑《毘尼母論》,八卷,本名,《毘尼母經》,失譯;二﹑《摩得勒伽論》,十卷,南朝宋伽跋摩譯;三﹑《善見論》,十八卷,南朝齊伽跋陀羅譯;四﹑《薩婆多論》,九卷,失譯;五﹑《明了論》,一卷,南朝陳真諦譯。

背景

優婆鞠多領導僧團時,距佛滅度已百年。他座下有高足弟子五人,分化各地。以弘化地區背景的不同,律藏乃分為五部,即曇無德部的《四分律》、薩婆多部的《十誦律》、彌薩塞部的《五分律》、迦葉遺部的《解脫律》,及婆嗟富羅部的《摩訶僧祇律》。以上五部律,除《摩訶僧祇律》外,都傳入中土,其中以《四分律》流傳最廣,唐代道宣大師,據此而建立律宗。道宣大師在陝西終南山修持,後世稱之為“南山律宗”。

律宗自宋代以後,雖代有傳承,而典型盡失。至明末清初,古心律師出世,其法子三昧、見月二師繼起,南山宗乃告復興。三昧律師創戒壇於金陵寶華山,四方戒子求戒者鹹趨之。清季雍正以後,度牒試僧制度無形中廢弛,天下叢林都可放戒,於是出家人的流品日趨複雜,龍蛇雜處。所謂戒律也就徒具形式,不重內容,有如“買櫝還珠”了。到了民國初年,弘一大師出家後,感於戒律沉淪,僧種難得,乃竭力提倡,身體力行,南山律始再為世人所重視,號稱南山律宗中興。

佛語內容

五部律者。即如來所說律藏也。而分為五者。世尊成道三十八年。真赴王舍城國王齋。食訖。令羅睺羅洗缽。因失手破為五片。是日有多比丘。皆白佛言。缽破五片。佛言。表我滅後優波毱多。果有五弟子。各執一見。遂分如來一大律藏為五部焉(梵語羅睺羅。華言覆障。梵語比丘。華言乞士。梵語毗尼。華言善治。即律藏也。梵語優波毱多。華言大護。又雲近護。)一曇無德部(亦名曇摩毱多。)梵語曇無德。華言法密。密即隱覆之義。又雲法藏。即四分律也。大集經雲。我涅盤後。有諸弟子。受持如來十二部經。書寫誦。顛倒宣說。以倒說故。隱覆法藏。是為曇無德部。(四分律者。一比丘法。二比丘尼法。三受戒法。四不諍法也。梵語涅盤。華言滅度。十二部經者。一契經。二重頌。三諷頌。四因緣。五本事。六本生。七希有。八譬喻。九論議。十自說。十一方廣。十二授記也。)二薩婆多部梵語薩婆多。華言一切有。即十誦律也。謂此部計三世實有之法。大集經雲。我涅盤後。我諸弟子。受持如來十二部經。而復讀誦外血。善能論議。凡所問難。悉能答對。是為薩婆多部。(十誦者。優波離十番誦出此律。故名十誦。梵語優波離。華言近執。以佛為太子時。能親近執侍故也。)三迦葉遺部梵語迦葉遺。華言重空觀。即解脫律也。大集經雲。我涅盤後。我諸弟子。受持如來十二部經。說無有我及以受者。轉諸煩惱猶如死屍。是為迦葉遺部。(轉諸煩惱猶如死屍者。謂轉棄妄惑如死屍也。)四彌沙塞部梵語彌沙塞。華言不著有無觀。即五分律也。大集經雲。我涅盤後。我諸弟子。受持如來十二部經。不作地水火風相。虛空識相。是為彌沙塞部。(五分者。一比丘戒。二比丘尼戒。三受戒法。四滅諍法。五僧法。)五婆蹉富羅部梵語婆蹉富羅。華言犢子。謂因上古有仙。染犢生子。自後種姓。皆名犢子。其部中計我非即五蘊。亦不離五蘊而有實我。律本不來此土。大集經雲。我涅盤後。我諸弟子。受持如來十二部經。皆說有我。不說空相。是為婆蹉富羅部。(五蘊者。色蘊。受蘊。想蘊。行蘊。識蘊也。)

相關詞語

參考

1 淮北佛教信息網 http://huaib.com/rensheng/11607.html

2 中國百科網 http://www.chinabaike.com/dir/cd/S/397328.html

3 漢典 http://www.zdic.net/cd/ci/5/ZdicE5Zdic9BZdic9B105837.htm