回目

渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲

簡介

孔明命前來送解署藥並糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游渡河截糧,軍士因中毒半渡而死,後知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱於夾山峪奪了蠻糧。

二洞主擒孟獲見孔明,獲不服,孔明再釋。

孟獲教弟孟優以詐降進寶於孔明以裡應外合,孔明用藥麻翻孟優,孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。

孟獲不服,孔明放回,謂眾將三擒三縱,“誠欲服其心,不欲滅其類也”。

正文

《三國演義》第八十八回

《三國演義》第八十八回卻說孔明放了孟獲,眾將上帳問曰:“孟獲乃南蠻渠魁,今幸被擒,南方便定;丞相何故放之?”孔明笑曰:“吾擒此人,如囊中取物耳。直須降伏其心,自然平矣。”諸將聞言,皆未肯信。當日孟獲行至瀘水,正遇手下敗殘的蠻兵,皆來尋探。眾兵見了孟獲,且驚且喜,拜問曰:“大王如何能勾回來?”獲曰:“蜀人監我在帳中,被我殺死十餘人,乘夜黑而走;正行間,逢著一哨馬軍,亦被我殺之,奪了此馬:因此得脫。”眾皆大喜,擁孟獲渡了瀘水,下住寨柵,會集各洞酋長,陸續招聚原放回的蠻兵,約有十餘萬騎。此時董荼那、阿會喃已在洞中。孟獲使人去請,二人懼怕,只得也引洞兵來。獲傳令曰:“吾已知諸葛亮之計矣,不可與戰,戰則中他詭計。彼川兵遠來勞苦,況即日天炎,彼兵豈能久住?吾等有此瀘水之險,將船筏盡拘在南岸,一帶皆築土城,深溝高壘,看諸葛亮如何施謀!”眾酋長從其計,盡拘船筏於南岸,一帶築起土城:有依山傍崖之地,高豎敵樓;樓上多設弓弩炮石,準備久處之計。糧草皆是各洞供運。孟獲以為萬全之策,坦然不憂。卻說孔明提兵大進,前軍已至瀘水,哨馬飛報說:“瀘水之內,並無船筏;又兼水勢甚急,隔岸一帶築起土城,皆有蠻兵守把。”時值五月,天氣炎熱,南方之地,分外炎酷,軍馬衣甲,皆穿不得。孔明自至瀘水邊觀畢,回到本寨,聚諸將至帳中,傳令曰:“今孟獲兵屯瀘水之南,深溝高壘,以拒我兵;吾既提兵至此,如何空回?汝等各各引兵,依山傍樹,揀林木茂盛之處,與我將息人馬。”乃遣呂凱離瀘水百里,揀陰涼之地,分作四個寨子;使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨,內外皆搭草棚,遮蓋馬匹,將士乘涼,以避暑氣。參軍蔣琬看了,入問孔明曰:“某看呂凱所造之寨甚不好,正犯昔日先帝敗於東吳時之地勢矣,倘蠻兵偷渡瀘水,前來劫寨,若用火攻,如何解救?”孔明笑曰:“公勿多疑,吾自有妙算。”蔣琬等皆不曉其意。忽報蜀中差馬岱解暑藥並糧米到。孔明令入。岱參拜畢,一面將米藥分派四寨。孔明問曰:“汝將帶多少軍來?”馬岱曰:“有三千軍。”孔明曰:“吾軍累戰疲睏,欲用汝軍,未知肯向前否?”岱曰:“皆是朝廷軍馬,何分彼我?丞相要用,雖死不辭。”孔明曰:“今孟獲拒住瀘水,無路可渡。吾欲先斷其糧道,令彼軍自亂。”岱曰:“如何斷得?”孔明曰:“離此一百五十里,瀘水下流沙口,此處水慢,可以紥筏而渡。汝提本部三千軍渡水,直入蠻洞,先斷其糧,然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主,便為內應。不可有誤。”

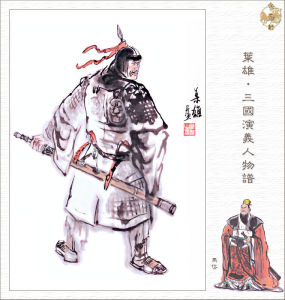

馬岱

馬岱馬岱欣然去了,領兵前到沙口,驅兵渡水;因見水淺,大半不下筏,只裸衣而過,半渡皆倒;急救傍岸,口鼻出血而死。馬岱大驚,連夜回告孔明。孔明隨喚嚮導土人問之。土人曰:“目今炎天,毒聚瀘水,日間甚熱,毒氣正發,有人渡水,必中其毒;或飲此水,其人必死。若要渡時。須待夜靜水冷,毒氣不起,飽食渡之,方可無事。”孔明遂令土人引路,又選精壯軍五六百,隨著馬岱,來到瀘水沙口,紥起木筏,半夜渡水,果然無事,岱領著二千壯軍,令土人引路,逕取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。那夾山峪,兩下是山,中間一條路,止容一人一馬而過。馬岱占了夾山峪,分撥軍士,立起寨柵。洞蠻不知,正解糧到,被岱前後截住,奪糧百餘車,蠻人報入孟獲大寨中。此時孟獲在寨中,終日飲酒取樂,不理軍務,謂眾酋長曰:“吾若與諸葛亮對敵,必中奸計。今靠此瀘水之險,深溝高壘以待之;蜀人受不過酷熱,必然退走。那時吾與汝等隨後擊之,便可擒諸葛亮也。”言訖,呵呵大笑。忽然班內一酋長曰:“沙口水淺,倘蜀兵透漏過來,深為利害;當分軍守把。”獲笑曰:“汝是本處土人,如何不知?吾正要蜀兵來渡此水,渡則必死於水中矣。”酋長又曰:“倘有土人說與夜渡之法,當復何如?”獲曰:“不必多疑。吾境內之人,安肯助敵人耶?”正言之間,忽報蜀兵不知多少,暗渡瀘水,絕斷了夾山糧道,打著“平北將軍馬岱”旗號。獲笑曰:“量此小輩,何足道哉!”即遣副將忙牙長,引三千兵投夾山峪來。

卻說馬岱望見蠻兵已到,遂將二千軍擺在山前。兩陣對圓,忙牙長出馬,與馬岱交鋒,只一合,被岱一刀,斬於馬下。蠻兵大敗走回,來見孟獲,細言其事。獲喚諸將問曰:“誰敢去敵馬岱?”言未畢,董荼那出曰:“某願往。”孟獲大喜,遂與三千兵而去。獲又恐有人再渡瀘水,即遣阿會喃,引三千兵,去守把沙口。卻說董荼那引蠻兵到了夾山峪下寨,馬岱引兵來迎。部內軍有認得是董荼那,說與馬岱如此如此。岱縱馬向前大罵曰:“無義背恩之徒!吾丞相饒汝性命,今又背反,豈不自羞!”董荼那滿面慚愧,無言可答,不戰而退。馬岱掩殺一陣而回。董荼那回見孟獲曰:“馬岱英雄,抵敵不住。”獲大怒曰:“吾知汝原受諸葛亮之恩,今故不戰而退,正是賣陣之計!”喝教推出斬了。眾酋長再三哀告,方才免死,叱武士將董荼那打了一百大棍,放歸本寨。諸多酋長皆來告董荼那曰:“我等雖居蠻方,未嘗敢犯中國;中國亦不曾侵我。今因孟獲勢力相逼,不得已而造反。想孔明神機莫測,曹操、孫權尚自懼之,何況我等蠻方乎?況我等皆受其活命之恩,無可為報。今欲舍一死命,殺孟獲去投孔明,以免洞中百姓塗炭之苦。”董荼那曰:“未知汝等心下若何?”內有原蒙孔明放回的人,一齊同聲應曰:“願往!”於是董荼那手執鋼刀,引百餘人,直奔大寨而來,時孟獲大醉於帳中。董荼那引眾人持刀而入,帳下有兩將侍立。董荼那以刀指曰:“汝等亦受諸葛丞相活命之恩,宜當報效。”二將曰:“不須將軍下手,某當生擒孟獲,去獻丞相。”於是一齊入帳,將孟獲執縛已定,押到瀘水邊,駕船直過北岸,先使人報知孔明。

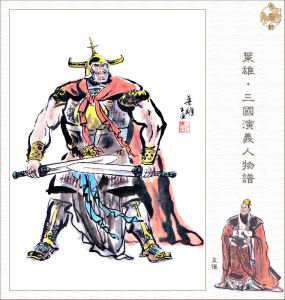

孟獲

孟獲卻說孔明已有細作探知此事,於是密傳號令,教各寨將士,整頓軍器,方教為首酋長解孟獲入來,其餘皆回本寨聽候。董荼那先入中軍見孔明,細說其事。孔明重加賞勞,用好言撫慰,遣董荼那引眾酋長去了,然後令刀斧手推孟獲入。孔明笑曰:“汝前者有言:但再擒得,便肯降服。今日如何?”獲曰:“此非汝之能也;乃吾手下之人自相殘害,以致如此。如何肯服!”孔明曰:“吾今再放汝去,若何?”孟獲曰:“吾雖蠻人,頗知兵法;若丞相端的肯放吾回洞中,吾當率兵再決勝負。若丞相這番再擒得我,那時傾心吐膽歸降,並不敢改移也。”孔明曰:“這番生擒,如又不服,必無輕恕。”令左右去其繩索,仍前賜以酒食,列坐於帳上。孔明曰:“吾自出茅廬,戰無不勝,攻無不取。汝蠻邦之人,何為不服?”獲默然不答。孔明酒後,喚孟獲同上馬出寨,觀看諸營寨柵所屯糧草,所積軍器。孔明指謂孟獲曰:“汝不降吾,真愚人也。吾有如此之精兵猛將,糧草兵器,汝安能勝吾哉?汝若早降,吾當奏聞天子,令汝不失王位,子子孫孫,永鎮蠻邦。意下若何?”獲曰:“某雖肯降,怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去,就當招安本部人馬,同心合膽,方可歸順。”孔明忻然,又與孟獲回到大寨。飲酒至晚,獲辭去;孔明親自送至瀘水邊,以船送獲歸寨。孟獲來到本寨,先伏刀斧手於帳下,差心腹人到董荼那、阿會喃寨中,只推孔明有使命至,將二人賺到大寨帳下,盡皆殺之,棄屍於澗。孟獲隨即遣親信之人,守把隘口,自引軍出了夾山峪,要與馬岱交戰,卻並不見一人;及問土人,皆言昨夜盡搬糧草,復渡瀘水,歸大寨去了。獲再回洞中,與親弟孟優商議曰:“如今諸葛亮之虛實,吾已盡知,汝可去如此如此。”孟優領了兄計,引百餘蠻兵,搬載金珠、寶貝、象牙、犀角之類,渡了瀘水,徑投孔明大寨而來;方才過了河時,前面鼓角齊鳴,一彪軍擺開:為首大將乃馬岱也。孟優大驚。岱問了來情,令在外廂,差人來報孔明。孔明正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等共議平蠻之事,忽帳下一人,報稱孟獲差弟孟優來進寶貝。孔明回顧馬謖曰:“汝知其來意否?”謖曰:“不敢明言。容某暗寫於紙上,呈與丞相,看合鈞意否?”孔明從之。馬謖寫訖,呈與孔明。孔明看畢,撫掌大笑曰:“擒孟獲之計,吾已差派下也。汝之所見,正與吾同。”遂喚趙雲入,向耳畔分付如此如此;又喚魏延入,亦低言分付;又喚王平、馬忠、關索入,亦密密地分付。

各人受了計策,皆依令而去,方召孟優入帳,優再拜於帳下曰:“家兄孟獲,感丞相活命之恩,無可奉獻,輒具金珠寶貝若干,權為賞軍之資。續後別有進貢天子禮物。”孔明曰:“汝兄今在何處?”優曰:“為感丞相天恩,逕往銀坑山中收拾寶物去了,少時便回來也。”孔明曰:“汝帶多少人來?”優曰:“不敢多帶。只是隨行百餘人,皆運貨物者。”孔明盡教入帳看時,皆是青眼黑面,黃髮紫須,耳帶金環,蓬頭跣足,身長力大之士。孔明就令隨席而坐,教諸將勸酒,殷勤相待。

卻說孟獲在帳中專望回音,忽報有二人回了;喚入問之,具說:“諸葛亮受了禮物大喜,將隨行之人,皆喚入帳中,殺牛宰羊,設宴相待。二大王令某密報大王:今夜二更,裡應外合,以成大事。”孟獲聽知甚喜,即點起三萬蠻兵,分為三隊。獲喚各洞酋長分付曰:“各軍盡帶火具。今晚到了蜀寨時,放火為號。吾當自取中軍,以擒諸葛亮。”諸多蠻將,受了計策,黃昏左側,各渡瀘水而來。孟獲帶領心腹蠻將百餘人,徑投孔明大寨,於路並無一軍阻當。前至寨門,獲率眾將驟馬而入,乃是空寨,並不見一人。獲撞入中軍,只見帳中燈燭熒煌,孟優並番兵盡皆醉倒。原來孟優被孔明教馬謖、呂凱二人管待,令樂人搬做雜劇,殷勤勸酒,酒內下藥,盡皆昏倒,渾如醉死之人。孟獲入帳問之,內有醒者,但指口而已。獲知中計,急救了孟優等一干人;卻待奔回中隊,前面喊聲大震,火光驟起,蠻兵各自逃竄。一彪軍殺到,乃是蜀將王平。獲大驚,急奔左隊時,火光沖天,一彪軍殺到,為首蜀將乃是魏延。獲慌忙望右隊而來,只見火光又起,又一彪軍殺到,為首蜀將乃是趙雲。三路軍夾攻將來,四下無路。孟獲棄了軍士,匹馬望瀘水而逃。正見瀘水上數十個蠻兵,駕一小舟,獲慌令近岸。人馬方才下船,一聲號起,將孟獲縛住。原來馬岱受了計策,引本部兵扮作蠻兵,撐船在此,誘擒孟獲。

於是孔明招安蠻兵,降者無數。孔明一一撫慰,並不加害。就教救滅了余火。須臾,馬岱擒孟獲至;趙雲擒孟優至;魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。孔明指孟獲而笑曰:“汝先令汝弟以禮詐降,如何瞞得過吾!今番又被我擒,汝可服否?”獲曰:“此乃吾弟貪口腹之故,誤中汝毒,因此失了大事。吾若自來,弟以兵應之,必然成功。此乃天敗,非吾之不能也,如何肯服!”孔明曰:“今已三次,如何不服?”孟獲低頭無語。孔明笑曰:“吾再放汝回去。”孟獲曰:“丞相若肯放吾兄弟回去,收拾家下親丁,和丞相大戰一場。那時擒得,方才死心塌地而降。”孔明曰:“再若擒住,必不輕恕。汝可小心在意,勤攻韜略之書,再整親信之士,早用良策,勿生後悔。”遂令武士去其繩索,放起孟獲,並孟優及各洞酋長,一齊都放。孟獲等拜謝去了。此時蜀兵已渡瀘水。孟獲等過了瀘水,只見岸口陳兵列將,旗幟紛紛。獲到營前,馬岱高坐,以劍指之曰:“這番拿住,必無輕放!”孟獲到了自己寨時,趙雲早已襲了此寨,布列兵馬。雲坐於大旗下,按劍而言曰:“丞相如此相待,休忘大恩!”獲喏喏連聲而去。將出界口山坡,魏延引一千精兵,擺在坡上,勒馬厲聲而言曰:“吾今已深入巢穴,奪汝險要;汝尚自愚迷,抗拒大軍!這回拿住,碎屍萬段,決不輕饒!”孟獲等抱頭鼠竄,望本洞而去。後人有詩讚曰:“五月驅兵入不毛,月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧,豈憚征蠻七縱勞。”

卻說孔明渡了瀘水,下寨已畢,大賞三軍,聚眾將於帳下曰:“孟獲第二番擒來,吾令遍觀各營虛實,正欲令其來劫營也。吾知孟獲頗曉兵法,吾以兵馬糧草炫耀,實令孟獲看吾破綻,必用火攻。彼令其弟詐降,欲為內應耳。吾三番擒之而不殺,誠欲服其心,不欲滅其類也。吾今明告汝等,勿得辭勞,可用心報國。”眾將拜伏曰:“丞相智、仁、勇三者足備,雖子牙、張良不能及也。”孔明曰:“吾今安敢望古人耶?皆賴汝等之力,共成功業耳。”帳下諸將聽得孔明之言,盡皆喜悅。卻說孟獲受了三擒之氣,忿忿歸到銀坑洞中,即差心腹人齎金珠寶貝,往八番九十三甸等處,並蠻方部落,借使牌刀獠丁軍健數十萬,克日齊備,各隊人馬,雲推霧擁,俱聽孟獲調用。伏路軍探知其事,來報孔明,孔明笑曰:“吾正欲令蠻兵皆至,見吾之能也。”遂上小車而行。正是:若非洞主威風猛,怎顯軍師手段高!

未知勝負如何,且看下文分解。

賞析

演義中談到了一些外族,比如羌,匈奴,烏桓,不過最露臉的還是因為諸葛亮的原因而占了頗多篇幅的南蠻了,對於這些落後的外族,中原文明雖然有各種各樣的稱呼,比如胡,夷,狄,蠻。但是總得來說,可以稱之為蠻族,這不單是中原文明如此,古羅馬文明也是將那些落後的野蠻人稱之為蠻族,這是一種文明優越感使然。便好象當原本落後於中國的西方文明在清朝末年再度來到中國時,也輕蔑的將這個文明古國稱之為野蠻人的文明。蠻族的蠻便就是代表著落後於不文明。

到了現代社會,人們的視野發生了巨大的改觀,尤其當文明社會的威力藉助機器滲透到世界的每一個角落時,傳統意義上的那種蠻族至少在現代中國越來越少,忘記了那些蠻族模樣的人們也開始按自己的想法構建起蠻族的形象來,儘管那些形象是多么的古怪。

一論蠻族之純樸說:一說到那蠻族啊,人們不知何時便會跳出民風純樸的形象來,尤其是一些文學作品,說到那少數民族便一定要把民風純樸掛起鉤來,隨便再嘆息一下世風日下,人心不古,更有甚者,將這些純樸的民風與民族性掛起鉤來,仿佛有了純樸的民風便擁有了新鮮血液有了未來一般。只是若我們仔細想想,其實這民風純樸與否與民族性什麼毫無關係,純粹是物質世界發展的產物。民風純樸的時代任何一個民族都有過,中國傳說中的三代便是聖人輩出,民風純樸,便就算是那些被古人稱為世風日下的時代,在我們現代人看來也可稱得上民風純樸了,按那一代不如一代的道理,我們現在早就該世風日下到街上公然砍人的地步吧,不過這種情況倒是在民風純樸的古代時常出現,尤其是民風純樸的蠻族們,往往越過界來洗劫一番,那些作為便在任何時代都顯得純樸不起來,這又是為何?

其實,這蠻族的民風純樸根本就不是自然性,而是社會性,在物質條件極端貧困的民族中,為了生存會自然而然的形成一種社會自助的契約,因為在那種條件之下,假如不進行社會自助,等待著的便是滅亡一途,在每一個民族的初始階段都出現過這樣的情況,而那些漸漸發展起來的民族,物質條件上升,可以不必完全依賴之前的群體而生存,就好象我們現代世界,科技的發展一方面使得世界聯絡越來越緊密,但是個人之間的關係卻可以越來越淡泊,二十年前的人際關係便與現在的人際關係大不相同,是我們的人性變了嗎?是我們現在的人變的孤僻和壞心眼了嗎?非也,而是社會變了。社會發生了變化,而我們只是隨著社會的發展而改變而已。在一族之中,窮地方的人也往往會顯得比富地方的人純樸許多,所以說這和民族無關,只和物質有關。蠻族在進入中原或者羅馬這樣的文明地區之後,往往變得不那么純樸起來,有些人便認為是文明的中原人和羅馬人污染了純樸的蠻族。真的如此嗎?並非這樣,沒人去改變他們,而是他們自己改變了自己,或者說他們的物質條件變化後,他們就不需要那些純樸本性了。

其實說什麼蠻族純樸的也只是看到了一鱗半爪而已,他們只看到蠻族的純樸,而蠻族與純樸本性共生的那些血腥他們就看不到了,或者說看到自動忽略過去了。其實那些高喊蠻族純樸的人真讓他們進入純樸的蠻族中間,只怕呆不上幾天便會逃出來吧。

二論蠻族之少智說:其實說來也奇怪,這與純樸本性掛鈎的往往就是少智,好象那些蠻族人就是大大咧咧又不聰明,容易被文明人玩弄於股掌一般,便好象說三國演義,那諸葛亮對付孟獲便是如此。不過,這蠻族人真的那么笨嗎?

答案自然是否定的,翻開史籍,胡,夷,蠻族多詐,狡詐的字眼多不勝數,這與蠻族純樸少智的形象格格不入,這也並非是文明民族對落後民族的誣衊,而是事實,蠻族人並非是愚笨少智之人。或許在文明程度上,蠻族比之文明民族差了許多,但是這並非是智力上的差距,從個體上來說,無論是蠻族還是文明民族都是一樣的,文明民族在文化上或許會高一些,但是在智力上沒有任何優勢。文化不能代表智力,就好象那些名將,並非只出於文明的中國與古羅馬,那些蠻族中的名將也不少。

說到這裡,要說說這個三國演義被滿清統治者當做兵書看的傳說,先不管這是不是事實,便算是事實,莫非拿著三國演義作兵書的會比拿孫子兵法的人智力上有飛躍的進步?三國演義只是一本書而已,只有用他的人才是關鍵,再好象鐵木真別說三國演義,連字都不一定認得,也不妨礙蒙古在那段時間席捲天下。這是在戰場上,而在文化上,有了條件後的蠻族們所做出的貢獻也不少,所以說,在智力上,蠻族並沒有比文明民族少多少。就好象他們在本性上也並不比文明民族純樸多少一樣。

說到這裡,其實現在對於那些蠻族,甚至古代史籍中對於那些蠻族的看法便好象我們現代社會那些城市人對於偏遠鄉下的農民的看法吧,那些純樸,善良,少智,或者野蠻,愚昧,我們在城裡人對那些農民的評價中可以看到不少吧。這都是因為相距太遠或者偶爾的幾次接觸造成的錯誤形象罷了。

三論蠻族之善戰說,說到蠻族,這有一點好象便與蠻族結上了關係,便是蠻族十分的善戰,比如漢族古羅馬等文明民族要善戰得多,一些人甚至乾脆就喊出了中國在對付外族時從來便沒有勝績,漢族打仗不行的說法。

這種說法真是可笑至極,便不算漢唐宋明,便就是《三國演義》的時代,已經分裂成三國的曹魏蜀漢東吳對付起蠻族那是得心應手,遠比他們之間的戰鬥輕鬆得多。若是中原文明不善戰,次次都打不過那些蠻族,難不成是那些純樸的蠻族在打勝之後,羞愧於我們光輝燦爛的文明,一個個自盡而死不成?

其實一個民族有盛有衰,是十分自然的事,但是將什麼外族打仗比漢族厲害的帽子戴了上來,就無趣得很了,歷史不是小說,隨便怎么捏都行的。

蠻族,或者說部分蠻族在個人素質上或許比漢族古羅馬等民族要好些,但是這不是人種的因素,而更是一種社會環境淘汰的關係,漢族,古羅馬這些農耕民族的文明物質條件比蠻族要優越許多,能養活更多的人口,有更細的社會分工,不需要把全部的精力和職業放在生存之上。而蠻族不同,他們的物質條件使得他們不得不將全部精力放在生存之上,或者在草原上,或者在叢林中覓食,在生存邊緣遊走,不能生存的情況下便要死去,這決定了一方面蠻族人口稀少,另一方面活下來的人在一些戰鬥素養上要好於農耕民族,非他,握鋤頭與草木打交道的農民在戰鬥上不可能與拿弓箭與人和野獸的獵人比較。就好象我們現代社會,坐辦公室上網的同志假如不健身鍛鍊,即便再好的營養,也比不上體力勞動者。再舉個例子,古代日本人在體型上比我們東亞大陸的人種都要矮小,但是他們的戰鬥力並不低,為什麼?因為打仗比得是戰士的素養,而不是一般的平民。而在用蠻族與文明民族相比的人,往往忽視了這個職業因素,他們往往用一群戰士和一群一多半是農民商人一少半是戰士的相比,那樣比平均值自然比不了了,更有甚者,將更強的戰士與最弱的農民商人比較,那得出的結果更是錯誤的誇張了。

其實若是那些握鋤頭與草木打交道的農民在經過一段時間的訓練變成職業戰士之後,其個體實力便遠遠要超出那些蠻族了,因為畢竟從整體實力上來說,文明民族往往比那些在生存線上徘徊的蠻族要強大得多。

無論是蠻族還是相對文明的民族,從個體上基本上沒有任何差距,但是在整體實力上來說,文明民族要比蠻族強大的多,蠻族儘管因為他們的生存條件在戰鬥素養上好了一些,但是他們的生存條件使得他們的人口只能局限於一個狹小的範圍內,無法增加。而文明民族擁有更多的物質資源,可以提供更多的事物,增加更多的人口,在技術上也領先蠻族,他們有足夠的物質資源與人口來訓練出比蠻族更強大的戰士們,(有時,這是被迫的,比如亂世時期。)即便是握著鋤頭的農民,在開拓耕地,生存空間時也依然可以將那些蠻族一步步逼到絕路。

說起來這是相當殘酷的事,蠻族和文明民族並沒有不同,只是文明民族的先輩搶先了一步,獲取了更好的生存條件,慢慢的發展出了文明,而那些蠻族因為各種各樣的原因徘徊在生存條件惡劣的草原山地之上,因為物質的缺乏不斷的向文明民族進行掠奪。從某種程度上來說,蠻族並沒有錯,他們只是想活的更好而已,但是至於文明民族的先人更是沒錯,他們的心血為現在的後人爭得了一份土地,而不至於在寒風凌厲的草原與野獸出沒的叢林中艱苦求存,唯一有錯的是我們這些後人,在衣食無憂之後,渾然忘記了過去的種種,將那些為了生存而殘酷搏殺的先人們的故事全部忘記,反而對民族優越性或者劣根性津津樂道起來。

回評

毛宗崗批語

二擒孟獲即《出師表》所謂“五月渡瀘”者也。詩云:“六月萋萋,戎軍是飭。”孔明之徵南蠻,其宣王之伐玁狁乎?然深入不毛,獨與“薄伐玁狁,至於太原”者有異,何哉?蓋孟獲於初擒之時,則有辭矣,以為彼來犯境,而擒之不足以相服,必深入彼境而擒之,乃足以相服。宣王不再傳,而有驪山之禍,正以未盡伐之之力耳。

二擒之計,已在一擒之中也。何也?董荼那、阿會喃即初擒孟獲時之所縱也。不必我擒之,使彼之人自擒之;彼之人自擒之,而一如我之擒之。孔明不費力者在此,孟獲之不肯服者亦在此。

兵家有必敗之法,非避之之難,而犯之之難;又非犯之之難,而犯而避之之為難。如先主猇亭之兵屯於林木之間,孔明瀘水之兵亦屯於林木之間,而先主敗而孔明勝者,先主以此自愚;而孔明以此愚敵也,則犯之之妙。

不獨二擒止是一擒,即三擒亦止是一擒也。何也?二擒孟獲之時,使之遍觀各營虛實,正欲其來攻而中我之計也。則三擒之計,亦於二擒時早伏之也。三擒有相連而及之勢,三縱亦有相連而及之勢。二擒止是一擒,而孟獲不服,所以有三擒;三擒又止是一擒,而孟獲又不服,所以有三縱雲。

馬岱自成都來,而孔明用其力;馬謖自成都來,而孔明用其謀。用其力所以分眾人之力也,用其謀所以合一己之謀也。知攻心之為上,是與孔明七縱之謀合;知孟獲之詐降,是與孔明三擒之謀合。妙在皆不說明,事後方見。即令讀者猜之,亦不能測其玄機,況當日孟獲遇之,安得不中其妙計乎?

李贄總評

孟獲有許多妙算,卻是孔明對手,呵呵。

盂獲有此老面皮,孔明有此老手段,看此,分明看了雜劇也。

人說孟獲蠻,孟獲何嘗蠻,只是其心不服耳.服則永服也,不比今人蠻,心則服,口不服也。

鍾敬伯總評

人說孟獲蠻,孟獲何嘗蠻?只是其心不服耳,服則永服也。不比今人蠻,心服口不服也。