詩詞原文

《七律·長征》

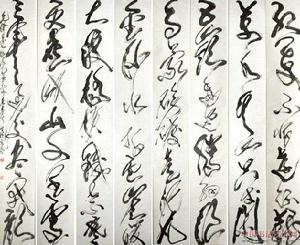

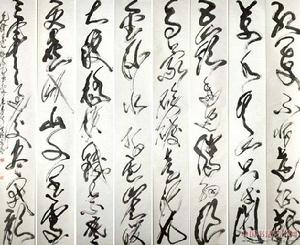

《七律·長征》周杭陽

紅軍不怕遠征難,

萬水千山只等閒。

五嶺逶迤騰細浪,

烏蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍雲崖暖,

大渡橋橫鐵索寒。

更喜岷山千里雪,

三軍過後盡開顏。

注釋

難:艱難險阻。等閒:平常,不放在眼裡。

五嶺逶迤騰細浪:大庾、騎田、萌渚、都龐、越城五嶺,綿延於江西、湖南、廣東、廣西四省之間。“細浪”是說險峻的五嶺綿延起伏,在紅軍眼中不過像翻騰著的小浪花。(五嶺:即越城嶺、都龐嶺、萌渚嶺、騎田嶺、大庾嶺的總稱。位於湖南、江西、廣東、廣西四省。)

暖:溫暖。

逶迤:形容道路,山脈,河流,等彎彎曲曲連綿不斷的樣子.

寒:心裡害怕,有一絲寒意。

烏蒙磅礴〔pángbó〕走泥丸:烏蒙山綿延在貴州、雲南兩省之間,氣勢雄偉(“磅礴”),在紅軍看來也只像滾動著的泥丸。(磅礴:氣勢雄偉,山很險峻,這裡指山勢高大、險峻。)(烏蒙:山名。1935年4月,紅軍長征經過此地。)(走泥丸:《漢書·蒯通傳》,“阪上走丸”,從斜坡滾下泥丸,形容跳動之快。)

金沙:指金沙江,是長江上游的一段的河流。

雲崖暖:是指浪花拍打懸崖峭壁,濺起陣陣霧水,在紅軍的眼中像是冒出的蒸汽一樣。(雲崖:高聳入雲的山崖。)

遠征:指二萬五千里長征。

五嶺:即越城嶺、都龐嶺、萌渚嶺、騎田嶺、大庾嶺的總稱。位於湖南、江西、廣東、廣西四省邊境。

烏蒙:山名。1935年4月,紅軍長征經過此地。

金沙:即金沙江。代表的新的中央領導。10月,中共中央和紅一方面軍到達陝北,結束長征。12月,作《論反對日本帝國主義的策略》的報告,闡明了抗日民族統一戰線政策。1936年10月,紅四方面軍和紅二方面軍經過長徵到達甘肅境內,先後同紅一方面軍會師。同年12月,同周恩來等促使西安事變和平解決,這成為由內戰到第二次國共合作、共同抗日的時局轉換的樞紐。1936年12月,寫《中國革命戰爭的戰略問題》。1937年夏,寫《實踐論》和《矛盾論》。

三軍:指紅一、二、四方面軍,則整個紅軍。

詩詞譯文

《七律·長征》

《七律·長征》千山萬水化區區小事不足道來。

五座大山蜿蜒盪起細小的波浪,

高峻的烏蒙山也如腳下流動的泥丸,

金沙江的水波拍打著溫暖的懸崖,

大渡河上橫跨了寒冷的鐵索橋。

最是歡喜岷山的千裏白雪,

三軍將士過了此處都笑逐顏開。

詩詞賞析

《七律·長征》

《七律·長征》如今“長征”這個詞語已成了我們日常生活中頻頻使用的一個詞語(含有豐富的引伸意義),它是毛主席畢身提倡的一個主題——繼續革命的主題。那就是“一萬年太久,只爭朝夕”,要不停步,要前進,前進,更前進。即便在鄧小平時代改革開放的草創時期,就曾提出出自“長征”的一個口號:黨中央號召全國人民,尤其是全國青年爭當“新長征的突擊手”,它的意義是重大的。猶如詩人毛澤東在奪取江山後也說過類似的話,萬里長征只邁開了第一步,同志們任重而道遠。打了江山還要建設江山,這些都真正形同長征。而且在中國人的傳統文化中,長征也比喻一個人應一生奮鬥,自強不息,衝鋒不止,直到生命的盡頭。再推而廣之於全人類,任何一個人的一生不正好就是各自的一場長征嗎?由此可以想見這個詞語的幅射面,及博大豐富的意義了。在我們中國更是如此,不僅有“新長征的突擊手”,還有任何新的領導人出來都要提出新時期及新時期的任務,而新時期就意味著新長征,新長征就是指新奮鬥。 我在此僅舉一真實的例子,說明“長征”在我們生活中所形成的一個新的文化語境的魅力。那是1988年初春,我同重慶的一個好朋友李光來往密切,據他說,他的父親是楊尚昆過世的夫人李伯釗的哥哥。因此楊尚昆來重慶時(當時他任國家主席),李光作為親威拜見了長輩。當他對我談起此事時,他說(形象是堅定傲氣的):“他們(指楊尚昆及老一輩革命家)是老紅軍,經歷過二萬五千里長征。而我們(指他自己)都正在經歷新長征,靠自己在新時期闖出一條路來。”的確李光當時正轟轟烈烈地開辦公司,同時也是一個抒情的吉它手和藝術歌曲的熱愛者,他對美有一種感受和嚮往,當他想把這種感受與嚮往用文字表達出來的時候,不禁脫口說出了“我是新長征的突擊手”。

讓我們再慢一點進入《七律·長征》這首詩具體的美境吧,讓我們重溫一遍詩人自己對長征之美的解釋:“長征是歷史紀錄上的第一次,長征是宣言書,長征是宣傳隊,長征是播種機。自從盤古開天地,三皇五帝到於今,歷史上曾經有過我們這樣的長征么?十二個月光陰中間,天上每日幾十架飛機偵察轟炸,地下幾十萬大軍圍追堵截,路上遇著了說不盡的艱難險阻,我們卻開動了每人的兩隻腳,長驅二萬餘里,縱橫十一個省。請問歷史上曾有過我們這樣的長征么?沒有,從來沒有的。長征又是宣言書。它向全世界宣告,紅軍是英雄好漢,帝國主義者和他們的走狗蔣介石等輩則是完全無用的。長征宣告了帝國主義和蔣介石圍追堵截的破產。長征又是宣傳隊。它向十一個省內大約兩萬萬人民宣布,只有紅軍的道路,才是解放他們的道路。不因此一舉,那么廣大的民眾怎么會如此迅速地知道世界上還有紅軍這樣一篇大道理呢?長征又是播種機。它散布了許多種子在十一個省內,發芽、長葉、開花、結果,將來是會有收穫的。總而言之,長征是以我們勝利,敵人失敗的結果而告結束。”(引自毛澤東的《論反對日本帝國主義的策略》一文)

這首詩首聯是全詩的統領,一開場就道出紅軍不怕艱難,視萬水千山的漫漫征途為小事一樁。在此不僅寫了紅軍不懼自然界的困難,也明顯地暗示了圍追堵截的敵軍更不值一提,對於紅軍來說,他們只是等閒之輩,不堪一擊。

接著頷聯、頸聯四句從首聯所營造的浩大的外在與內在的空間中脫穎而至,進入具象的細部勾勒,詩人從容地告訴我們到底什麼是“萬水千山”。詩人開始習慣自然地運用他精湛的典型毛氏詩藝的劍法,優美而具神奇效果的地理名稱以及動詞。連繼出現“五嶺”、“烏蒙”、“金沙”、“大渡橋”這一連串的地理名詞遞進(毛詩特點,前面論及,此不贅述)不僅是交待了故事的遞進,也交待了心理感受所引起的層層情緒遞進。藝術造型上也顯得極為工整,從山再到水。是什麼山呢?“逶迤”、“磅礴”之崇山高嶺,但在詩人的眼裡卻如小小細浪以及小小的泥丸,不足掛齒也,其實質是藝術地再現了紅軍不屑於萬般艱難險阻,視之為小事。這個再現的藝術過程中通過行雲流水般的對比及誇張來達成的,得來並不費功夫,全仗經年曆月的生活觀察及藝術修養。那么又是什麼水呢?金沙江水拍打溫暖的懸崖,意境美妙絕倫,風景本身就如詩如畫,作者在此沒有正面描寫巧渡金沙江的戰鬥,因當時情況亦是緊急的。1935年5月3日,中央紅軍幹部團在後有強大敵軍的追擊下在雲南祿功絞車渡,僅用七隻小船,經過九天九夜偷渡過了金沙江,全殲對岸守敵,甩掉了追兵,突破了重圍。對於這次如此驚險的勝利,詩人運用象徵主義的通感藝術手法

作者簡介

毛澤東,字潤之,1893年出生於湘潭縣韶山沖一務農之家,後身歷農、兵、學三界。少年讀私塾,16歲入新式的東山國小堂。1911年辛亥革命爆發時入湖南新軍當兵半年,退伍入長沙師範學校。1918年畢業後進京,曾在北京大學工作,後返湘,於1920年秋在長沙創建共產主義組織。1921年7月赴上海參加中共“一大”,為13名代表之一。1923年在中共“三大”上,毛澤東又擔任組織部長,黨內地位一度僅次於陳獨秀而居二把手。

在當時普遍矮小的南方人中,毛澤東身材高大,又清秀英俊。按郭沫若當年所記的見面第一印象,是“貌如婦人好女”。直至90年代初,粵港時髦小生又曾爭相佩戴一種嵌有青年毛澤東照片的像章,即那張中間分頭的英俊形象。

三湘有名的“潤之先生”,1927年又走上井岡山與“山大王”交朋友,搞武裝鬥爭,成為組織紅軍的“毛委員”。1931年在瑞金成立中華蘇維埃共和國後,他又是政府的“毛主席”。從此,他同紅軍總司令朱德一起,以“朱毛”之稱聞名天下,成為中國革命力量的象徵。