簡介

日本震電戰鬥機

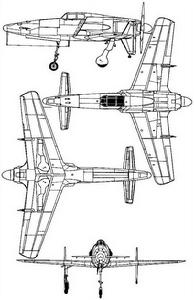

日本震電戰鬥機“震電”式局地戰鬥機是日本海軍開發出來為迎擊盟軍的重型轟炸機編隊所使用的高速攔截機。動力裝置則採用第二次世界大戰中少見的推進式(即螺鏇槳裝置於機身後方)。

“震電”式局地戰鬥機的機首更配置了4挺30mm機炮,用來對付B-29綽綽有餘。但可惜的是此一高性能戰鬥機在第二次世界大戰結束前僅做了三次式飛而已。據說日本海軍在掌握噴氣式發動機的技術後,原本想在“震電”式上換上噴氣式發動機,,但此計畫隨著日本戰敗而成為泡影。

研究背景

日本震電戰鬥機

日本震電戰鬥機二戰末期,困獸猶鬥的日本海軍為了挽回敗局,秘密研製了一種終極戰機,採用了當時十分罕見的鴨式布局,獲得了驚人的超機動性,這就是著名的震電戰鬥機。

其實從1939年開始日本海軍就開始注意鴨式布局了,震電的設計師鶴野正靜在同年就開始研究鴨式布局。當時鶴野還剛剛從東京帝國大學工學部航空學科畢業,進入海軍航空技術廠實習,任海軍造兵中尉。

不久鶴野將自己的想法繪製成三視圖,得到了當時的飛行機部長佐波少將、山名博士以及技術廠很多老技術員的支持和鼓勵。但是反對的力量也不小,理由很簡單:撇開純技術原因不說,採用鴨式布局的鳥類和昆蟲從未存在,這說明這種布局肯定存在某種致命缺陷,否則大自然不會拋棄它!

但是鶴野是個初出茅廬的小伙子,他不顧他人的勸阻執意開始了這種新概念戰鬥機的研製工作,據鶴野自己說,這種激情一直持續到震電設計完成。

後來,鶴野去了聯合艦隊以及戰鬥航空隊實習,1940年秋天,鶴野正式成為海軍航空技術廠設計部的一名設計員。這個時候雙發陸基攻擊機“銀河”的設計開始,鶴野負責機體強度計算。到了1941年,他又被派到練習航空隊接受為期一年的戰鬥機操縱訓練,這期間鶴野見到了當時空氣動力學的權威——科學部的北野工程師,他的想法也得到了北野工程師的支持和指導,這對後來“震電”的研製成功影響很大。

在此之後,鶴野又得到了工程師山本晴之以及由河村技術員所帶領的技術組的大力協助,鶴野決定將其鴨式布局的戰鬥機構想付諸實施,試製兩架技術驗證機,也就是MXY-6型滑翔機,並在木更津機場進行試飛。1944年1月6日飛行試驗開始,經過幾輪仔細檢查後,終於在1月30日,1000米高空上,滑翔機離開拖拽母機,試飛成功。緊接著,鶴野又親自駕駛1號機,在機車牽引下進行飛行試驗。但是因機車動力不足,飛機在20米高度就失速墜毀,機體嚴重損壞,好在鶴野本人只受了輕傷。

由於1號機已經損毀,試驗只能由2號機完成。這次由兼弘技術大尉操縱的97艦戰拖拽,在1000米高度脫離,進行了各種飛行試驗後安全返回機場。之後MXY-6又進行了多次試驗,充分證明了鴨式布局的飛機機動性能遠遠優於常規布局飛機。

當時美軍重轟炸機群已經開始對日本本土構成威脅,日本迫切需要一種火力強大、迴轉性能好的高空高速截擊機。而鶴野的設計正好滿足上述要求:推進式發動機布局能使大威力機炮集中布置在機首;鴨式布局的靜不安定性布局完全滿足迴轉型要求(當時對轟炸機攔截戰術是“高速-攻擊-脫離”:高速接近敵機並攻擊,脫離後迅速掉頭進行下一次攻擊,直到擊落為止。迴轉性能越好,單位時間裡攻擊次數越多,擊落敵轟炸機的可能性越大)。於是鶴野與自己的前輩永盛技術中佐、小谷技術少佐以及航空本部一起研製鴨式布局的新型戰鬥機。很快選定了三菱的“哈43-42”型發動機。經過數次會議後,很快確定技術要求,正式稱呼鴨式布局為前翼型布局,並賦予該型戰鬥機編號J7,命名為——“震電”。

總體布局

震電戰鬥機布局

震電戰鬥機布局震電採用的是前置鴨翼布局。這種靜不穩定布局,使得該機具有當時前所未有的機動性能。正常布局的飛機是將水平安定面布置於機體後方,這樣當飛機出現了不平行於運動方向的俯仰姿態時,後步的水平尾翼就會給機體一個相反的力矩,使得飛機恢復狀態。而前置鴨翼布局則恰好相反,機身稍有俯仰就會產生一個更大力矩來加劇機身俯仰,這樣飛機的俯仰會愈來愈厲害。同時飛機也獲得了優異的機動特性。

主翼

主翼前緣有20度的後掠角,採用的是對程翼型(LB翼型)。這賦予了“震電”750千米/小時的高速。由於飛機機動性過強,所以需要承受更大的過載(6g),主翼結構採用ESD特殊機械加工品,但這種結構生產工藝複雜,不利於將來的大量生產。

火力

在機身首部裝備的是4門全長2米多的十七式30毫米固定機炮一型乙(重量280千克)。這種機炮採用的30毫米炮彈長210毫米,其中裝藥長度122毫米。每門航跑備彈60發。為了各炮射擊時不被彼此的炮口氣浪干擾降低射擊精度,機炮布置採用的是不對稱布局,右側兩門稍靠後。

此外,前部還裝有訓練用7.9毫米機槍兩挺,此外還有照相槍一門。主翼下還有炸彈架4個,可以吊掛4個60千克或30千克炸彈。

防護

彈艙正面的8號肋板是厚16毫米的防彈鋼板,而操縱者前方則是厚達70毫米的防彈玻璃,燃油系統配有自動滅火器,並有22毫米厚的裝甲板保護。

起落架

本來起落架並不重要,但“震電”的起落架卻十分有趣:前起落架與海軍的實驗陸基偵察機“景雲”共用,主起落架則與艦載偵察機“彩雲”一樣,而垂直安定面下的防撞輔助起落架則乾脆把教練機“白菊”的尾輪拆下來頂替。這種七拼八湊的起落架系統存在很多技術隱患:例如起落架油壓系統經常出故障,前後起落架間距過近不僅對機體強度不利,而且在地面移動時方向穩定性不好。可以說“震電”在地面上也是靜不穩定的(根本穩定不了),“地面機動性”也十分驚人,滑跑時常常偏離方向。甚至鶴野本人在親自進行滑跑實驗時也發生了前起落架折斷的事故。

發動機

震電採用的是三菱重工的“哈”43-42型發動機,採用空冷式二重星型18缸推進型式,900毫米延長軸,輸出功率2130馬力。但在美軍的數次空襲中,三菱發動機廠房遭到嚴重毀壞,所以只能將匆匆趕製好的發動機給1號機送去。震電試製前後先後採用過多種發動機:開始計畫用“哈”43-41型(“閃電”所用的MK9D改),後來1-2號機用的是“哈”43-42型,3-8號機用的是43-43型。

螺鏇槳採用的是直徑3.4米的住友VDM6葉變距漿葉(4號機採用的是4葉槳)。由於後置螺鏇槳對飛行員跳傘十分危險,因此槳葉根部藏有炸藥,飛行員跳傘時先要把炸掉葉片防止傷害到飛行員。

燃料

機身400升、兩翼各200升、總計800升燃料箱。如此少的燃料使得該機續航能力同樣“驚人”:巡航速度(3000米高度)為444千米/小時時只能飛行2小時,而以極速(高度8700米)750千米/小時飛行則只能飛半個小時。

不過震電有它獨特的地方:有幾型試製機垂直安定面下裝由火箭助推發動機,但不是在起飛時用的,而是在高空推力不足的情況下用的,(8700米1660馬力)能提供13分30秒的推力加速度,將飛機帶入12000米高空。但若在發動機全推力下使用,真不知此型飛機能達到多么驚人的高速!

結局

1945年2月19日,軍需省航空兵器總局的官員來到工廠,並看到了“震電”,當時就被它卓越性能嚇住了。隨後立即下令停產早已過時的“零戰”,還有發展緩慢的紫電、紫電改,希望全面轉產“震電”,計畫每月生產500架對抗美軍的B-29轟炸機群。但畢竟大勢已去,由於美軍的空襲,“震電”生產根本不能正常進行,後來在8月3日、6日、8日又進行了3次試飛,最後一次試飛時,距離日本戰敗投降僅剩7天。

戰敗前夜,“震電”被推入滑行跑道北側的機庫中。8月15日夜,絕望的軍國主義分子將“震電”機體毀壞了......2個月後,“震電”被美軍修復,隨後分解裝箱,12月份運往美國。

技術參數

機 長 9.76米

機 高 3.02米

機 重 3525kg

翼 展 11.11米

發動機 三菱"Ha-43"42型複列星型18缸氣冷發動機一台 (2030hp)附水/酒精注入裝置

速 度 750km/h

實用升限 1200米

武 器 十七式一型30mm機炮4門(機首)

30kg或60kg炸彈4枚(機翼)

乘 員 1名