疾病簡介

黃疸

黃疸 黃疸是指皮膚鞏膜與勤膜因膽紅素沉著所致的黃染。正常血清總膽紅素濃度為1.7~1.71其中一分鐘膽紅素(既直接膽紅素)低於3.4umol/L時,當總膽紅素濃度在34umol/L臨床即出現黃值。血清中膽紅素濃度超過正常範圍而肉眼看不到黃疸時,稱為隱性黃疸觀察黃疸應在天然光線下進行,須與服用大量阿的平、胡蘿蔔素等所致的皮膚黃染相區別尚須與球結膜下脂肪積聚相區別。

阿的平黃染多累及身體暴露的皮膚有文獻報導,此種黃染呈向心性分布,愈近角膜而愈深其時血清膽紅素不增高。胡蘿蔔素所致黃染,是因為胡蘿蔔素為黃色許多新鮮的瓜果和蔬菜如胡蘿蔔南瓜、柑桔、木瓜等含量甚多當進食過多時,尤其是甲狀腺功能減退或肝功能不全時,被吸收的胡蘿蔔素在肝內轉化為維生素A的過程發生障礙易致循留而引起胡蘿蔔素血症,出現黃染;黃染多累及手掌、足底和皮脂腺豐富的前額及鼻等處皮膚其鑑別方法甚易,取被檢查者血清2ml,加入95%或無水酒精8ml及石油醚振盪10min靜置,使酒精與石油醚分離,如為胡蘿蔔素血症則石油醚層呈黃色;若為膽紅素,則黃色仍存留於酒精層內。球結膜下脂肪沉聚通常見於老年人,黃染在內毗較為明顯,細緻觀察可見球結膜凹凸不平皮膚無黃染,血清膽紅素不高。

歷史記載

《類證治裁》:“黃疸目黃,身不腫。黃胖多腫,其色黃中帶白,目如故,疲倦少神。病源雖同屬脾,然黃疸由濕熱鬱蒸而成;黃胖則濕熱未甚,多蟲與食積所致......又勞力受傷亦成黃胖,能食易飢,疲倦無力,俗名脫力黃,此又在蟲食黃疸之外者。”臨床對黃疸可分陽黃與陰黃兩類。陽黃可分為濕熱內蘊,熱毒熾盛,膽道阻滯;陰黃則分寒濕內阻和瘀血停滯等證。

發病機理

黃疸

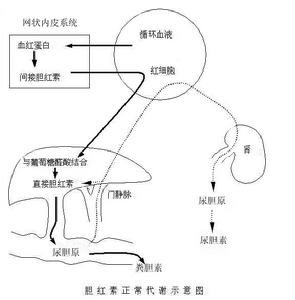

黃疸 黃疸與血清膽紅素增高有關血清膽紅素的主要來源是血紅蛋白,正常情況下,人體血液中的紅細胞不斷從骨髓中產生紅細胞壽命約120d,衰老的紅細胞在單核一巨噬細胞(網狀內皮)系統被破壞和分解,成為膽紅素鐵和珠蛋白三種成分。這種膽紅素是游離的)結合性的,不溶於水而是脂溶性的。它與血清清蛋白緊密結合而輸送,不能從腎小球濾過血清膽紅素定性試驗呈間接反應,故稱為間接膽紅素或非結合膽紅素。

間接膽紅素輸運到肝細胞膜之旁時膽紅素和清蛋白解離,前者被肝臟所攝取。肝細胞漿內有兩種載體蛋白*蛋白與z蛋白)與膽紅素結合併輸運至微粒體中,受葡萄糖醛酸轉移酶的作用,絕大部分結合成雙葡萄糖醛酸膽紅素這種結合的膽紅素呈血清膽紅素定性試驗直接反應,故稱其為直接膽紅素,為水溶性可通過腎小球排出。結合膽紅素隨膽汁排泄入腸內之後被腸內細菌分解成為無色的尿膽原,其中大部分氧化為尿膽素從糞便排出稱糞膽素。一部分尿膽原在腸內被吸收,經門靜脈進人肝臟回肝的大部分尿膽原再變為結合膽紅素,隨膽汁排人腸內,形成所謂的“膽色素的腸肝循環”被吸收回肝的小部分尿膽原,則經體循環由腎臟排出。

在正常情況下膽紅素進人和離開血液循環的速度保持動態平衡。所以正常人體中的膽紅素是恆定為17.1umol/L(1mg%,其中直接膽紅素約0-0.2mg間接膽紅素約0.7-0.8mg尿膽原為少量糞便保持正常黃色。黃疸形成的過程與人體血液中紅細胞的破壞肝臟的正常功能及膽道暢通因素直接相關,三者中任何一個環節發生病變或故障時,膽紅素就會大量反流或存留在血中血清膽紅素量就可以升高,當>34.2umol/L(2mg%)時,即可出現黃疸。

溶血性黃疸是由於:①大量紅細胞被破壞網狀內皮系統形成大量非結合膽紅素,超過正常肝臟處理的能力,循留在血液中形成黃疸;②大量紅細胞被破壞所致的貧血缺氧和紅細胞破壞產物的毒性作用,可減弱正常肝細胞的膽色素代謝功能,致黃疸加重並導致糞中糞膽素原及尿中尿膽素原排量增加。

因此,在溶血性黃疸時血清膽紅素定糊驗呈間接反應,尿中無膽紅素,而尿膽素原排量增加田胞性黃值時:①受損的肝細胞處理膽潛力減弱,致正常代謝所產生的間接膽指全部轉為直接膽紅素,致血中間接膽加;②未受損的肝細胞仍能將間接膽地為直接膽紅素而輸人毛細膽管;③但接膽紅素可經壞死的肝細胞反流人血,細胞腫脹、匯管區滲出性病變與水腫膽管內膽栓形成,使膽汁排泄通路受災較多的直接膽紅素反流人血循環中。於細胞性黃疸時血中直接與間接膽紅高,有膽紅素尿。糞中糞膽素原與尿中源的排量則以肝細胞的損害和毛細膽塞程度而定。如果肝內毛細膽管阻塞明糞中糞膽素原與尿中尿膽素原均減肝細胞損害明顯,而毛細膽管阻塞較糞中糞膽素原排量可在正常範圍而尿Z素原排量增多。阻塞性黃疸時,無論是肝內的毛細膽管肝外的肝膽管、膽總管、乏特壺腹任何部位發生阻塞則阻塞上方的膽管斷增高,膽管擴張,終致小膽管與毛細皮裂膽汁中膽紅素反流人血中,從而出包阻塞性黃疸可區分為肝內性與肝外內阻塞可由於毛細膽管炎型病毒性肝Z發性膽汁性肝硬化、藥物性黃疸等所汗外阻塞可由於肝外膽管的炎症水腫綴成、蛔蟲、結石腫瘤等所致。血清膽紅性試驗呈直接反應;不完全梗阻時,糞便膽素減少完全梗阻時,糞便中糞膽素消糞便顏色變淺或呈灰白色;尿中尿膽主不完全梗阻時減少,在完全梗阻時消巨尿中膽紅素陽性膽紅素代謝缺陷所致黃疸:是指肝細胞對素的攝取、結合及排泄有先天性缺陷,或由細胞內葡萄糖醛酸轉移酶的缺陷所致的黃床少見大多發生於小兒和青年期,有家族遺傳性。

病因

黃疸的產生原因是多方面的,究其機制而言可以分為五類:

膽紅素生成過多這是由於紅細胞大量破壞(溶血)後,非結合膽紅素形成增多,大量的非結合膽紅素運輸至肝臟,必然使肝臟(肝細胞)的負擔增加,當超過肝臟對非結合膽紅素的攝取與結合能力時,則引起血液中非結合膽紅素濃度增高。此外,大量溶血導致的貧血,使肝細胞處在缺氧、缺血的狀態下,其攝取、結合非結合膽紅素的能力必然會進一步降低,結果導致非結合膽紅素在血液中濃度更為增高而出現黃疸。

肝細胞功能低下或有功能肝細胞量減少這是由於肝臟的肝酶功能低下,或者由於晚期肝硬化、或暴發性肝炎、肝功能衰竭,肝內殘存有功能的肝細胞量很少,不能攝取血液中的非結合膽紅素,導致非結合膽紅素在血液中濃度更為增高而出現黃疸。新生兒生理性黃疸也是由於這個原因。

肝細胞破壞結合膽紅素外溢在肝炎病人中,由於肝細胞發生了廣泛性損害(變性、壞死),致使肝細胞對非結合膽紅素的攝取、結合發生障礙,故血清中非結合膽紅素濃度增高,而部分未受損的肝細胞仍能繼續攝取、結合非結合膽紅素,使其轉變為結合膽紅素,但其中一部分結合膽紅素未能排泌於毛細膽管中,而是經壞死的肝細胞間隙反流入肝淋巴液與血液中,導致血清中結合膽紅素濃度也增高而出現黃疸。這時病人轉氨酶多會升高。

肝內型膽汁鬱積性黃疸一部分病人是肝炎時因肝細胞變性、腫脹、匯管區炎性病變以及毛細膽管、小膽管內膽栓形成,使結合膽紅素的排泄受阻,結果造成結合膽紅素經小膽管溢出(小膽管內壓增高而發生破裂)而反流入肝淋巴流與血液。還有一些病人是由於毛細膽管、小膽管本身的病變,小膽管內膽汁栓形成,或毛細膽管的結構異常,使結合膽紅素的排泄受阻,結果造成結合膽紅素經小膽管溢出(或小膽管內壓增高而發生破裂)而反流入肝淋巴流與血液。也有些病人非全由膽管破裂等機械因素所致(如藥物所致的膽汁鬱積),還可由於膽汁的分泌減少(分泌功能障礙)、毛細膽管的通透性增加、膽汁濃縮、淤滯而致流量減少,最終導致膽管內膽鹽沉積與膽栓的形成。

大膽管的梗阻引起的黃疸肝內、肝外肝膽管、總肝管、膽總管及乏特壺腹等處的任何部位發生阻塞或膽汁鬱積,則阻塞或鬱積的上方膽管內壓力不斷增高,膽管不斷擴張,最終必然導致肝內小膽管或微細膽管、毛細膽管發生破裂,使結合膽紅素從破裂的膽管溢出,反流入血液中而發生黃疸。

病情分類

不同的病因導致不同的病情,究其機制而言可以分為sanl類溶血性黃疸、肝細胞性黃疸、阻塞性黃疸。

溶血性黃疸

正常人血清膽紅素總量不超過17.2μmol/L(1mg/dl),其中未結合膽紅素占4/5。凡能引起膽紅素生成過多,或肝細胞對膽紅素的攝取、結合和排泄過程發生障礙等因素,都可使血中膽紅素升高而出現高膽紅素血症。當血清膽紅素濃度超過34.2μmol/L(2mg/dl)時,即出現鞏膜、黏膜和皮膚等部位的黃染,稱為黃疸(jaundice)。若血清膽紅素濃度高於正常,但又不超過34.2μmol/L時,則肉眼難以觀察到黃染現象,稱為隱性黃疸(jaundice occult)。凡各種原因引起的紅細胞大量破壞,未結合膽紅素產生過多,超過肝臟的處理能力,導致血中未結合膽紅素增高而引起的黃疸,稱為溶血性黃疸(肝前性黃疸)。由於膽道阻塞,肝內轉化生成的結合膽紅素從膽道系統排出困難而返流入血,引起血清結合膽紅素增加而出現的黃疸,稱為阻塞性黃疸(肝後性黃疸)。由於肝細胞受損,一方面肝細胞攝取未結合膽紅素的能力降低,不能將未結合膽紅素全部轉化成結合膽紅素,使血中未結合膽紅素增多;另一方面已生成的結合膽紅素不能順利排入膽汁,經病變肝細胞區返流入血,使血中結合膽紅素也增加。由此引起的黃疸稱為肝細胞性黃疸(肝原性黃疸)。

肝細胞性黃疸

黃疸 黃疸

黃疸 黃疸 (一)黃褐型病毒性肝炎

1急性黃疸型病毒性肝炎

2重症病毒性肝炎①急性重型肝炎(暴髮型肝炎)②亞急性重型肝炎(亞急性肝壞死)③慢性重型肝炎

3慢性黃疸型病毒性肝炎

(三)全身性巨細胞性包涵體病

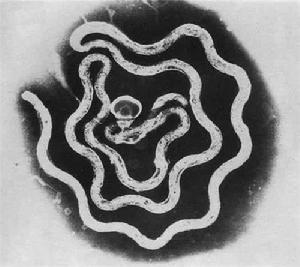

(四)鉤端螺鏇體病臥(Weil病)

(五)其他急性全身性感染所致的黃立

(六)原發性妊娠急性脂肪肝

(七)中毒性肝損傷

(八)急性醇性肝炎

(九)心源性黃增

(十)肝硬化

(十一)甲狀腺功能亢進症並發黃增

阻塞性黃疸

1肝內淤膽①毛細膽管炎性病毒性肝炎;②藥物性黃疸;③妊娠期特發性黃疸;④醇肝綜合徵;⑤良性手術後黃疸;⑤特發性良性復發性肝內淤膽;①原發性膽汁性肝硬化。

2肝內機械性梗阻①原發性硬化性膽管炎;②肝內膽管結石;③華支暈吸蟲病;④藍氏賈第鞭毛原蟲性膽管炎;⑤阻塞性黃疸型肝癌。

常見症狀

濕熱內蘊:目黃身黃,色澤鮮明,或見發熱,口渴,心中懊憂,身倦無力,脘腹脹滿,食少納呆,厭惡油膩,噁心嘔吐,小溲深黃或短赤,大便秘結,舌苔黃膩,脈滑數。

熱毒熾盛:身目深黃,色澤鮮明,發病急驟,黃疸迅速加深,壯熱,心煩不寧,或神昏譫語,鼻衄便血,肌膚斑疹,口渴喜冷飲,腹脹脅痛,舌質紅絳苔黃燥,脈弦數或弦細數。

膽道阻滯:身目俱黃,出現較快,寒熱往來,右脅絞痛牽引至肩背,噁心嘔吐,口苦咽乾,厭惡油膩,小便深黃,大便灰白,舌紅苔黃膩,脈弦數。

寒濕內阻:身目俱黃,色澤晦暗如煙燻,畏寒肢冷,神疲乏力,脘悶或腹脹,納呆,便溏,口淡不渴,小溲不利。舌淡胖大苔白膩,脈濡緩。

瘀血停滯:身目色黃而晦暗,脅下症積脹痛,拒按,或有腹水,腹壁青筋暴露,頸胸部位出現紅絲血縷,大便黑,舌質隱青或舌淡有瘀斑,脈弦澀。

脾虛血虧:肌膚發黃無光澤,神疲乏力,心悸失眠,頭暈,爪甲不榮,舌質淡,脈濡細。

1、皮膚、鞏膜等組織的黃染,黃疸加深時,尿、痰、淚液及汗液也被黃染,唾液一般不變色。

2、尿和糞的色澤改變。

3、消化道症狀,常有腹脹、腹痛、食慾不振、噁心、嘔吐、腹泄或便秘等症狀。

4、膽鹽血症的表現,主要症狀有:皮膚瘙癢、心動過緩、腹脹、脂肪泄、夜盲症、乏力、精神萎靡和頭痛等。

病症特點

時間早:病理性黃疸常在生後24小時內出現。如果一個新生兒生後幾小時就出現黃疸,一般最早出現的部位是鞏膜和面部,那么提示這是一個危險的信號。

進展快:從面部逐漸波及到軀幹、四肢,如果發現新生兒手足心均被黃染,多提示其血膽紅素值超過12mg%。

消退慢:常超過2周,早產兒超過3周。如果新生兒生後2周仍有黃疸,無論血清膽紅素是多少均提示是異常情況,家長最好帶其到醫院作必要的檢查,以便找出引起黃疸的原因。

狀態差:新生兒精神狀態明顯不是特別好,有時候還出現了雙眼往一個方向凝視、驚叫或者抽搐。

臨床類別

不同的病情,臨床表現也不一樣,主要包括非結合膽紅素增高為主和以結合膽紅素增高為主兩種。

非結合膽紅素增高為主

1)膽紅素生成過多如先天性溶血性黃疸、獲得性溶血性黃疸、由無效造血引起的旁路性高膽紅素血症等。

2)膽紅素攝取障礙如肝炎後高膽紅素血症、Gilbert綜合症、某些藥物及檢查用試劑(如膽囊造影劑)引起的黃疸等。

3)膽紅素結合障礙為葡萄糖醛酸轉移酶活力減低或缺乏引起的黃疸,如Gilbert綜合症、Crigler-Najjar綜合徵(1型與Ⅱ型)、新生兒生理性黃疸等。

以結合膽紅素增高為主

可由於膽紅素在肝細胞內轉運、排泄障礙或同時有膽紅素攝取、結合和排泄障礙引起。

1)肝外膽管阻塞如膽結石、胰頭癌、膽管或膽總管癌、壺腹癌、膽管閉鎖等。

2)肝內膽管阻塞如肝內膽管結石、華支睪吸蟲病等。

3)肝內膽汁淤積如肝炎、藥物性肝病、妊娠期復發性黃疸、Dubin-Johnson綜合徵等。

鑑別診斷

黃疸的識別要在充分的自然光線下進行,首先應和假性黃疸鑑別。假性黃疸見於過量進食含有胡蘿蔔素的胡蘿蔔、南瓜、西紅柿、柑桔等食物。胡蘿蔔素只引起皮膚黃染,鞏膜正常;老年人球結膜有微黃色脂肪堆積,鞏膜黃染不均勻,以內眥較明顯,皮膚無黃染。假性黃疸時血膽紅素濃度正常。

臨床檢查

出現黃疸時,應檢查血清總膽紅素和直接膽紅素,以區別膽紅素升高的類型,另外檢查尿膽紅素、尿膽原以及肝功能也是必不可少的。

1、間接膽紅素升高為主的黃疸。主要見於各類溶血性疾病、新生兒黃疸等疾病。直接膽紅素與總膽紅素比值小於35%。除上述檢查外,還應進行一些有關溶血性疾病的輔助檢查,如紅細胞脆性試驗、酸溶血試驗、自身溶血試驗、抗人球蛋白試驗、血常規、尿隱血、血清游離血紅蛋白、尿含鐵血黃素、血清乳酸脫氫酶、葡萄糖-6-磷酸脫氫酶等。

2、直接膽紅素升高為主的黃疸。見於各類肝內、肝外阻塞使膽汁排泄不暢,直接膽紅素與總比值大於55%者。 除進行一些常規檢查外,還需進一步檢查鹼性磷酸酶、γ-谷氨醯轉肽酶、亮氨酸氨基肽酶、5-核苷酸酶、總膽固醇、脂蛋白-X等。

3、肝細胞損傷混合性黃疸。見於各類肝病,表現為直接膽紅素、間接膽紅素均升高,直接膽紅素與總膽紅素比值為35%~55%,檢查肝功能可獲得異常結果。

器械檢查

B型超聲檢查

鑑別膽汁淤積性黃疸與肝細胞性黃疸的準確率甚高特別對肝外膽管阻塞引起的黃疸與肝內膽汁淤積的鑑別很有幫助。前者可見膽總管和肝內膽管擴張,而後者無此種現象另外,對肝外膽管阻塞的病因、病變的部位能作出有價值的判斷。

以線檢查

1食管、胃腸鋇餐造影如發現食管和胃底靜脈曲張,可協助診斷肝硬化十二指腸環增寬提示胰頭癌。Vater壺腹癌時,利用十二指腸低張造影可見十二脂腸降部充盈缺損,呈反“3”型*。

2膽囊造影術可了解膽囊顯影情況,有無結石陰影及膽囊的收縮功能;靜脈膽道造影時可了解膽道通暢與否,膽管有無增粗。

3經十二指腸鏡逆行胰膽管造影(ERCP)對於診斷慢性胰腺炎、胰腺癌及了解膽道系統情況有重要幫助;可區別肝外或肝內膽道阻塞的部位;通過十二指腸鏡可直接窺見壺腹區與乳頭部有無病變,並可做活組織檢查。

4經皮肝穿刺膽管造影(PTC)能清楚顯示肝內產整個膽道系統,可區分肝外膽管阻塞與肝內膽汁淤積性黃疸,如造影劑顯示肝內膽管分支擴張說明是肝外阻塞,若穿刺不易進人膽管或膽管顯影正常,則屬肝內膽汁淤積此外,對膽管阻塞的部位、程度病變範圍等亦能準確了解。

5電子計算機斷層攝影(CT)上腹部CT檢查能同時顯示肝臟、膽道與胰腺等臟器圖像,對肝膽和胰腺疾病引起黃疸的鑑別提供重要資料能較準確地判斷肝外膽道有無阻塞及阻塞部位與範圍,對胰腺及肝臟占位性病變的診斷準確性很高。

黃疸治療

雙歧桿菌乳桿菌三聯活菌片在腸道中可以促進膽紅素的代謝及排出,有效治療黃疸。金雙歧通過使結合膽紅素還原成尿膽原、糞膽原隨糞便排出,能酵解寡糖產生醋酸和乳酸從而降低β-葡萄糖醛酸苷酶的活性,競爭性地阻止結合膽紅素分解為未結合膽紅素,減少腸肝循環;通過產酸刺激腸蠕動,促進排便,增加膽紅素的排出。

臨床區分

項目 | 溶血性黃疽 | 肝細胞性黃疸 | 阻塞性黃疽 |

| 既往史 | 有,家族史,損肝藥物或酗酒史 | 肝炎接觸史或輸血史 | 類似發作史或近日消瘦史 |

| 主要疾病 | 先天性溶血,瘧疾等 | 各種肝炎 | 膽囊炎,膽石症,腫瘤 |

| 消化道症狀 | 輕或無 | 明顯 | 不明顯 |

| 腹痛 | 一般無 | 肝區,隱痛 | 有上腹絞痛或持續性痛 |

| 黃疸程度 | 一般較輕 | 輕重不一 | 較明顯,可波動或呈進行加深 |

| 皮膚瘙癢及灰白大便 | 無 | 輕度發癢,無灰白色便 | 常有瘙癢及灰白色便 |

| 尿二膽檢查 | 尿膽原,明顯增加,尿膽紅素,陰性 | 兩者均陽性 | 尿膽紅素增加,尿膽原陰性 |

| 膽色素 | 間接膽紅素升高,直接膽紅素正常 | 兩者均升高 | 間接膽紅素升高,直接膽紅素明顯升高 |

| 丙氨酸,氨基,轉移酶 | 正常 | 明顯升高 | 可升高 |

| 鹼性磷酸酶 | 正常 | 正常或輕度升高 | 明顯升高 |

| 血象 | 有溶血現象 | 血細胞,基本正常或稍低 | 膽道炎症時白細胞增高 |

| B超 | 肝臟正常 | 肝腫大,膽管不擴張 | 肝內,外膽管擴大疸的主要區別見表 |

肝臟疾病匯總

病毒性肝炎 | 肝膿腫 | 肝結核 | 肝吸蟲病 | 阿米巴肝膿腫 | 良惡性腫瘤 | 肝囊腫 | 肝膿腫 | | 肝包蟲病肝血管瘤 | 肝內膽管結石 | 脂肪肝 | 中毒性肝病 | 自身免疫性肝病 | 黃疸 | Gilbert綜合徵 | 多發性肝囊腫 | 肝海綿狀血管瘤 | 酒精性肝硬化 | 原發性膽汁性肝硬化 | 肝癌 | B肝 | A肝 | C肝 | 膽汁淤積 | 肝腫大 | 門脈高壓症 | 腹水 | 肝性腦病 | 肝功能衰竭 | 脾大 | 膽管結石

消化系統疾病(三)

| 消化系統疾病一直是影響人類生存質量的主要疾病,特別是消化系統腫瘤更是嚴重威脅人類健康。醫學統計數據表明,屬於消化系統腫瘤的肝癌和胃癌長年來一直位於我國腫瘤發病率的第二位和第三位。 |

消化系統疾病

| 消化系統疾病一直是影響人類生存質量的主要疾病,特別是消化系統腫瘤更是嚴重威脅人類健康。醫學統計數據表明,屬於消化系統腫瘤的肝癌和胃癌長年來一直位於我國腫瘤發病率的第二位和第三位。 | |||

| 胃炎 急性胃炎 急性胃腸炎 胃潰瘍 慢性萎縮性胃炎 慢性胃炎 慢性淺表性胃炎 消化性潰瘍 胃腸道脹氣 腸上皮化生 胃癌 胃痛 急性胃擴張 胃柿石症 胃黏膜脫垂症 胃下垂 胃泌素瘤 傾倒綜合徵 胃扭轉 小腸腫瘤 阿狄森氏病 | 大腸癌 直腸癌 肛門直腸損傷 結腸直腸腺瘤 克隆氏病 腸中風 急性腸炎 慢性腸炎 急性腸梗阻 急性腸胃炎 偽膜性腸炎 放射性腸炎 直腸陰道瘺 腸結核 缺血性腸病 闌尾炎 急性闌尾炎 蛔蟲病 蟯蟲病 鉤蟲病 | 先天性肛門閉鎖 肛門瘺管 肛裂 肛門梳硬結 肛門濕疹 肛門直腸先天畸形 直腸脫垂 肛門瘙癢 大便失禁 肛管直腸癌 便秘 器質性便秘 功能性便秘 結腸性便秘 妊娠便秘 產褥期便秘 小兒便秘 急性細菌性痢疾 小兒便血 胃原性腹瀉 | 感染性腹瀉 食物中毒 腺病毒胃腸炎 慢性肝炎 小兒肝炎 藥物性肝炎 酒精性肝炎 肝昏迷 肝功能衰竭 肝細胞凋亡 肝腫大 黃疸 老年肝硬化 肝纖維化 門靜脈高壓症 肝腎綜合徵 肝吸蟲病 肝功能檢查 肝穿刺 肝移植術 |