人體穴位配伍

配氣海穴天、樞治便秘。

定位

在腰部,當第一腰椎棘突下,旁開3寸。

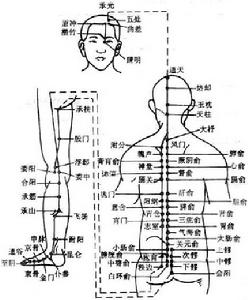

膀胱經穴位

膀胱經穴位解剖

皮膚→皮下組織→背闊肌腱膜→豎脊肌→腰方肌。淺層布有第一,二腰神經後支的外側皮支和伴行的動,靜脈。深層有第一,第二腰神經後支的肌支和第一腰背動,靜脈背側的分支或屬支。

主治

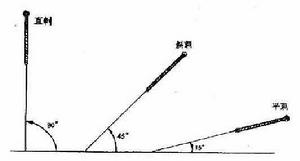

刺灸法

斜刺0.5~0.8寸。 針刺角度

針刺角度穴義

天部氣血中夾帶的膏脂物質在此冷降。名解

肓,心下膈膜也,指穴內調節的物質對象為膏肓穴外傳的膏脂之物也。門,出入的門戶也。該穴名意指天部氣血中夾帶的膏脂物質在此冷降。本穴與膏肓穴相對應,膏肓穴為膏脂之物的輸出之處,而本穴則為膏脂之物的回落之處,故名。氣血特徵

氣血物質為冷凝後的膏脂。運行規律

膏脂之物由天部冷降歸於地部。功能作用

積脂降濁。治法

寒則灸之,熱則瀉之。膀胱經穴位

該經脈腧穴有:睛明、攢竹、眉沖、曲差、五處、承光、通天、絡郄、玉枕、天柱、大杼、風門、肺俞、厥陰俞、心俞、督俞、膈俞、肝俞、膽俞、脾俞、胃俞、三焦俞、腎俞、氣海俞、大腸俞、關元俞、小腸俞、膀胱俞、中膂俞、白環俞、上髎 、次髎、中髎、下髎、會陽、承扶、殷門、浮郄、委陽、委中、附分、魄戶、膏肓俞、神堂、譩譆、膈關、魂門、陽綱、意舍、胃倉、肓門、志室、胞肓、秩邊、合陽、承筋、承山、飛揚、跗陽、崑崙、仆參、申脈、金門、京骨、束骨、足通谷、至陰, 共67穴,左右合134穴。穴位的功能

穴位是人體臟腑經絡之氣輸注並散發於體表的部位,是與臟腑經絡之氣相通並隨之活動、變化的感受點和反應點。《內經》 稱穴位為“氣穴”,是“脈氣所發”和“神氣之所遊行出入”的部位。根據穴位的基本含義,穴位的功能主要表現在兩個方面, 即感受刺激(toreceptstimulus)和反映病證(toreflectillness)。(一)感受刺激

針灸推拿等治療方法必須作用於一定穴位而產生作用,這是因為刺激作用於穴位後,能激發經氣運行,以達到宣通氣血、調整陰陽、扶正祛邪的目的,所以,從感受刺激這方面來說,穴位是體表存在的感受針灸、推拿等諸多刺激的感受裝置(recepting setting).

(二)反映病證

《靈樞·九針十二原》載:“五臟有疾也,應出十二原。明知其原,睹其應,而知五臟之害矣”。《靈樞·邪客》指出,肺心有邪,其氣留於兩肘;肝有邪,其氣留於兩腋;脾有邪,其氣留於兩髀;腎有邪,其氣留於兩月國。張介賓《類經》注曰:“凡病邪久留不移者,必於四肢八溪之間有所結聚,故當節之會處索而刺之”。說明古人早已認識到穴位是與臟腑經絡之氣相通,並隨之活動變化的反應點。機體在病理狀態下,體表穴位具有反映病證的作用。臟腑器官疾病通過經絡,在體表某些穴位出現 各種異常變化的現象,稱為穴位病理反應(pathologyresponse)。

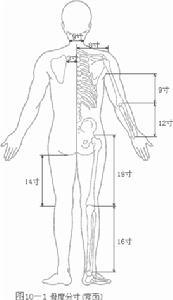

附:腧穴定位

1.骨度分寸定位法2.體表解剖標誌定位法 3.手指同身寸取穴法1.骨度分寸定位法

(1)頭部:前髮際至後髮際12寸,耳後兩完骨(乳突)間9寸。

(2)胸腹部:天突至歧骨(胸劍聯合)9寸,歧骨至臍8寸,臍至橫骨上廉(恥骨聯合上緣)5寸;兩乳頭間8寸。

(3)背腰部:兩肩胛骨內側緣之間6寸,大椎至尾椎共有21椎。

(4)上肢部:腋前紋頭至肘橫紋9寸,肘橫紋至腕橫紋12寸。

(5)側胸腹部:腋至季脅(第11肋端)12寸,季脅至髀樞(股骨大轉子)9寸。

(6)下肢部:橫骨上廉至內輔骨上廉(股骨內髁上緣)18寸,內輔骨下緣(脛骨內髁下緣)至內踝高點13寸,髀樞至膝中19寸,

臀橫紋至膝中14寸,膝中至外踝高點16寸,外踝高點至足底3寸。

骨度分寸

骨度分寸 骨度分寸

骨度分寸2.自然標誌取穴法

固定標誌:兩乳中間取膻中;活動標誌:握拳在掌後橫紋頭取後溪。

中指同身寸

中指同身寸3.手指同身寸取穴法

以患者手指為標準。

(1)中指同身寸:中指中節屈曲時內側兩端紋頭之間作為1寸,用於四肢部取穴的直寸和背部取穴的橫寸。

(2)拇指同身寸:拇指指關節的橫度作為1寸,適用於四肢部的直寸取穴。

拇指同身寸

拇指同身寸(3)橫指同身寸,又稱“一夫法”:令患者將食指、中指、無名指和小指併攏,以中指中節橫紋處為準,四指橫量作為3寸。

橫紋同身寸

橫紋同身寸