簡介

紹興魯迅故居

紹興魯迅故居紹興魯迅故居位於浙江省紹興市內東昌坊口新台門內。中華人民共和國建立後,對魯迅故居多次進行修繕,並建立了魯迅紀念館。一條窄窄的青石板路兩邊,一溜粉牆黛瓦,竹絲台門,魯迅祖居,魯迅故居,百草園,三味書屋,鹹亨酒店穿插其間,一條小河從魯迅故居門前流過,烏篷船在河上晃晃悠悠,此情此景不能不讓人想起魯迅作品中的一些場景。精心保護和恢復後的魯迅故里已成為立體解讀中國近代大文豪魯迅的場所,成為浙江紹興的“鎮城之寶”。 保護規劃範圍為51.57公頃,其中核心保護區28.9公頃。被命名為全國百個愛國主義教育示範基地。是紹興市區保存最完好、最具文化內涵和古城水鄉經典風貌的歷史街區之一。

人物簡介

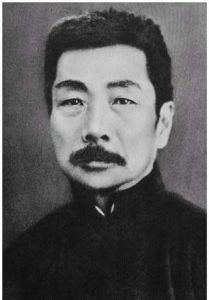

魯迅

魯迅魯迅一生在文學創作、文學批評、思想研究、文學史研究、翻譯、美術理論引進、基礎科學介紹和古籍校勘與研究等多個領域具有重大貢獻。他對於五四運動以後的中國社會思想文化發展具有重大影響,蜚聲世界文壇,尤其在韓國、日本思想文化領域有極其重要的地位和影響,被譽為“二十世紀東亞文化地圖上占最大領土的作家”。1881年9月25日誕生於此,至1898年去南京讀書止,在這裡度過了童年和少年時代。1910~1912年魯迅回鄉任教時居於此,此後至1919年間幾次回鄉也在此居住。1988年中華人民共和國國務院公布為全國重點文物保護單位。

地理位置

紹興位於中國東南沿海,它東接寧波,西臨杭州,距上海僅200公里左右,全市總面積7901平方公里,其中市區占101平方公里。紹興自然風光秀麗、人文景觀豐富,自古即為旅遊勝地,素以水鄉、橋鄉、酒鄉、名士鄉而聞名,是一座具有2400多年歷史的文化名城。魯迅故里景區,地處紹興市區中心地帶(魯迅路與延安路交接口),是市區內現在保存最完好的歷史景區。作為紹興對外文化宣傳的主要視窗,魯迅故里以其獨特的文化內涵和底蘊,吸引著世界各地的廣大遊客。

建築景點

紹興魯迅故居

紹興魯迅故居在新建的魯迅紀念館陳列大廳的東首,就是魯迅祖居——周家老台門,它坐北朝南,前臨東昌坊口,後通鹹歡河,西接戴家台門,與三味書屋隔河相望。老台門占地3087平方米,青瓦粉牆,磚木結構,是一座典型的封建士大夫住宅。其主體建築共分四進,第一進俗稱“台門斗”,儀門上方懸掛著一塊藍底金字的“翰林”匾。魯迅祖父周福清在同治年間被欽點為翰林,這對周家來說是莫大的榮耀,因此周氏家族的三個台門的儀門上都掛上了翰林匾,它仿佛是三張巨大的名片,展示著主人的身份。匾額的兩旁各有一行泥金小楷:“巡撫浙江等處地方提督軍務節制水陸各鎮兼管兩浙鹽政楊昌浚為”和“欽點翰林院庶吉士周福清立”。

第二進為廳堂,俗稱“大堂前”,是周氏族人的公共活動場所,以作喜慶、祝福和宴會賓客之用。廳堂正上方高懸一塊大匾“德壽堂”,兩旁柱子上有一副紅底黑字的楹聯: 品節詳明,德性堅定; 事理通達,心氣和平。

第三進是香火堂前,是作祭祀祖宗和處理喪事的地方。儒家以孝為本,逢年過節堂上懸掛列祖列宗的祖像、安放牌位,設五事(火燭、香爐之類),置祭品,五代以內的周家老少必進香磕頭,行大禮、盡孝道。

第四進為樓房,亦稱座樓,為居住之用。第一進至第四進的左右,均建有對稱的側廂、樓房,房與屋之間都有廊屋貫通,以避日曬雨淋。兩側天井點綴若干假山、石池等小景,雅而不俗。整座周家老台門布局周密、嚴謹,極富紹興地方特色,遠遠望去,白牆烏瓦,黑白分明,富有韻味。

清朝乾隆十九年,周家七世祖周紹鵬購得紹興城內覆盆橋趙氏住宅,經過大規模的改建,成為頗具規模的台門宅院,這就是周家老台門,從此,覆盆橋周氏在老台門聚族而居,繁衍生息。

無名的《魯迅的家世》中記載:“覆盆橋房最有錢的時候,三個台門共有三千多畝田和幾爿當,”其實老台門和房的田產還不止這個數字,而且雖然經太平天國革命運動的衝擊,和房仍是十分富有。但和房到第十世時,沒有兒子,根據“小絕長頂”的族規,便向智房要了一個,承繼下去,這就是魯迅曾祖父的幼弟,以後被統稱為“十五老爺”的周以坶。在覆盆橋周氏中,惟獨和房單丁獨傳,因此資產集中,最為富有。因為和房曾經營商業,所以那一房又特別稱為“和記”。魯迅家雖與老台門的和房輩份相去甚遠,但血統卻是很近的。魯迅祖父周介孚出獄後,常到老台門找這位親胞叔談天。

一直以來,周家老台門為周氏族人居住,保存完好。建國後,老台門被國家收購,撥款加以修葺。先後曾為紹興圖書館、民俗博物館和文物管理處所用。現在老台門又恢復了舊日樣貌,裡面的陳列是以周家老台門的建築格局為基礎,周家鼎盛時期的面貌為背景,融合其他大戶人家有代表性的生活場面作實景布置,向遊客充分展示了清代紹興大戶人家的生活場景。

三味書屋

三味書屋

三味書屋壽家台門是魯迅的塾師壽鏡吾先生家的住屋。壽鏡吾(1849-1930),名懷鑒,字鏡吾,是一個學問淵博的宿儒。他品行端正,性格耿直,一生厭惡功名,自考中秀才後便不再應試,終身以坐館授徒為業。魯迅稱讚他為“本城中極方正,質樸,博學的人”。壽家台門由壽鏡吾的祖父峰嵐公於嘉慶年間購置,總建築面積795平方米,前臨小河,架石橋以通,西有竹園,整幢建築與周家老台門隔河相望,聞名中外的三味書屋就在壽家台門的東側廂房。

第一進,即台門斗,隱門上方懸掛著一塊“文魁”匾,此匾是為魯迅的塾師壽鏡吾的兄長壽子持所懸掛的,他在光緒二年(1876年)中丙子科舉人,此匾用來光耀門楣,並表示著壽家人曾經出過舉人,是戶書香人家。

在第一進台門斗的西邊,穿過天井,有一小方竹園,竹園的北邊廂房我們現在把它布置成“三餘書屋”,“三餘書屋”是“三味書屋”的原名,“三餘書屋”的擺放仿照“三味書屋”,遊客可以在這仿真的書屋裡坐一坐,體驗一下私塾生活,或者拍照留影。

第二進稱為大堂前,每逢祖宗忌日,紅白喜事,貴賓到來的聚會之地。額枋懸掛著“思仁堂”匾一塊。廳堂柱子掛一淺綠色木板刻制的對聯,聯云:“品節泰山喬嶽,襟懷流水行雲”。後邊金柱上掛著對魯迅的塾師壽鏡吾德行、言論的讚頌抱對一副:“道義嘉謨見風骨,箴言懿德澤桑梓。”

穿過天井,即第三進--座樓,這裡分別是小堂前、書房和壽鏡吾先生臥室的原狀陳列。小堂前是用來接待親朋好友的地方。在退堂屏額上懸掛著一塊“重遊泮水”匾,這塊匾是壽鏡吾中秀才(入泮)的第六十年,即1928年他過世前的一年,他的侄兒壽孝天送來祝賀的。魯迅對壽鏡吾先生充滿了真摯的愛戴和敬意,離開紹興之後,與壽鏡吾先生一直有書信往來。1906年魯迅曾回紹興,又去看望這位老師,給他講外面的所見所聞,當時壽鏡吾先生就是在這裡接待他的。

壽鏡吾先生的書房是典型的塾師之家的書房布置,設有《二十四史》專用書櫃、普通書櫃、文房用具等。房內額枋上懸掛著“三餘齋”匾,“三餘”取義於《三國志》裴松之注,即董遇所說“為學當以三餘,冬者歲之餘,夜者日之餘,陰雨者晴之餘。”意思是人們要利用一切空餘時間發奮學習。在壽鏡吾先生的臥室里放置著架子床、衣櫃、箱櫃、木躺椅、衣架、盥洗架等物品。由於壽鏡吾先生教學很嚴謹,他每年只收八個學生,認為多收了教不過來,所以他的教學收入很有限,因此,我們現在看到的臥室擺設超過了當時壽鏡吾先生實際的生活狀況,其實他過著更為儉樸、清苦的生活。

從第三進往東,就是壽家台門的東廂房,分南、北兩部分。南邊的廂房現陳列著介紹歷史文化名城紹興的古代教育史,分“越中府縣學、越中書院和越中學塾”三大塊內容。北邊的廂房即為魯迅先生的讀書處——三味書屋。

魯迅在著名散文《從百草園到三味書屋》一文中寫道:“出門向東,不上半里,走過一道石橋,便是我的先生的家了。從一扇黑油的竹門進去,第三間是書房。中間掛著一塊扁道:三味書屋;……”三味書屋是當時紹興城內一所頗負盛名的私塾。魯迅12歲開始到這裡讀書,前後長達約五年的時間。

三味書屋約有35平方米,正中上方懸掛著“三味書屋”匾額,是清朝著名書法家梁同書所題。“三味”的意思為:讀經味如稻粱,讀史味如肴饌,諸子百家味如醯醢。匾額下掛著一幅《松鹿圖》,學生每天上學要先對著匾額和《松鹿圖》行禮,然後才開始讀書。兩邊的柱子上有一副抱對:“至樂無聲唯孝弟,太羹有味是詩書”。書屋正中的木方桌和高背椅子是塾師的講台,兩旁的椅子供來客歇坐,邊上則為學生的座位。

魯迅的座位最初在書屋的南牆下,由於別人常進出後園,走來走去影響他學習,就要求老師更換位置,把座位移到東北角。魯迅使用的是一張兩抽屜的硬木書桌,桌面右邊有一個一寸見方的“早”字,是魯迅當年刻下的。一次,魯迅因故遲到,受到塾師的嚴厲批評,於是就刻下了這個“早”字,用以自勉。

魯迅的求知慾很強,他除了學習《四書》、《五經》、《唐詩》以及漢魏六朝辭文和其他一些古典文學作品之外,還找了許多課外書來讀,如《爾雅音圖》、《癸巳類稿》、《詩畫舫》、《紅樓夢》、《水滸傳》、《儒林外史》等等。三味書屋的學習生涯,使魯迅受益匪淺。魯迅在此積累了豐富的文化知識,為日後從事的文學創作打下了非常堅實的基礎。

三味書屋後面有一小園,南北不過兩丈,東西一丈多寬,後壁上掛有署名趙孟頫的“自怡”匾額一塊,在亭外粉牆上還有壽鏡吾之父壽雲巢親筆題寫的一首四言詩:“栽花一年,看花十日。珠璧春光,豈容輕失?彼伯興師,煞景太烈。願上綠章,飆霖屏絕。”園內有桂花樹、臘梅樹。魯迅在三味書屋讀書時,常和同學們來小園嬉戲玩耍,他們在這方小天地里抓蟋蟀,找蟬蛻,看螞蟻背蒼蠅等。魯迅曾經說過:“孔孟的書我讀得最早,最熟,然而倒似乎與我毫不相干。”然而儘管如此,魯迅對三味書屋仍留下非常深刻的記憶,在《從百草園到三味書屋》一文中對它作了生動細緻的描繪。

三味書屋距今已有一個多世紀的歷史,但保存十分完好。房子、桌椅、匾額、對聯等大多都是當年的原物。建國後,三味書屋主人的裔孫壽積明等將它慨贈給國家。三味書屋作為國家重點文物得到妥善的保護,並成為魯迅紀念館的一個重要開放場所。

魯迅故居

覆盆橋周氏房族由於嗣續繁衍,生齒激增,老台門房屋已不敷使用,在清朝嘉慶年間,周家在老台門以南、以西各購建住宅一所,稱之為過橋台門和新台門。

新台門位於東昌坊口西側,是一座大型的台門建築,其規模和結構與老台門基本相同,坐北朝南,青瓦粉牆,磚木結構,共分六進,共有大小房屋80餘間,連同後面的百草園在內,共占地4000餘平方米。當時,新台門內共居住著覆盆橋周氏中的六個房族,而魯迅故居則位於新台門的西面。魯迅在周家新台門內度過了他的童年和少年時代,給人們留下了許多耐人尋味的蹤跡。

魯迅故居臨街兩扇黑油油的石庫台門,原系周家新台門的邊門,是魯迅家出入的地方。從黑色的台門進去,穿過小天井,是一間泥地的台門間,系魯迅家當年用來安放交通工具的地方,那裡陳列著轎和櫓,其中轎槓系魯迅家的原物。從台門斗側門進去,有一口水井,它亦是當年的遺物。穿過長廊,就到了桂花明堂。明堂俗稱天井,這裡原種著兩株茂盛的金桂,桂花明堂即由此而得名。魯迅小時候,夏天經常躺在桂樹下的小板桌上乘涼,聽他的繼祖母蔣氏給他猜謎,講故事。魯迅的臥室。1909年夏,魯迅從日本留學歸國後,在杭州浙江兩級師範學堂教書。辛亥革命期間,他回到故鄉,先後在紹興府中學堂和山會初級師範學堂擔任教職。這是當時他在紹任教期間的臥室兼書房。魯迅常常在這裡備課、寫作到深夜。他的第一篇文言小說《懷舊》就是在此寫成的。臥室里陳列著的一張鐵梨木床,系魯迅當年睡過的原物。

穿過天井,迎面就是保存完好的魯迅故居兩樓兩底。東首前半間是客廳,俗稱“小堂前”,是魯迅家吃飯、會客的地方。魯迅在紹任教期間,經常在這裡接待來訪的朋友和學生。小堂前里除了桌椅外,還陳列著一張皮躺椅,這是魯迅父親周伯宜在患病時用以休息的原物。周伯宜(1861—1896),本名鳳儀,秀才出身,因屢應鄉試未中,一直閒居在家。他思想開明,是洋務運動的同情者。魯迅祖父周福清科場舞弊案發後,周伯宜被革去秀才身份,十分傷感。他常借酒消愁,後為病魔所纏,又為庸醫所誤,死時年僅36歲。

小堂前後面一板之隔為魯迅母親魯瑞的臥室。魯迅的母親魯瑞(1858—1943),紹興鄉下安橋頭人。她性格和善而堅毅,原先不識字,但“她以自修得到能夠看書的學力”。臥室南邊放著一張大床,系魯瑞睡過的原物。靠北窗的桌子上陳列著魯瑞做針線活用的生活匾、剪刀、尺子、粉袋、熨斗、線板等物,其中的一隻襪船系當年她給工友王鶴照親手縫製的原物。

西首前半間為魯迅的繼祖母蔣氏的臥室。繼祖母蔣氏(1842—1910),紹興偏門外魯墟人。蔣氏性幽默,侄孫輩很喜歡到她那兒去聊天。蔣氏常給幼年的魯迅講“貓是老虎的師父”、“水漫金山”等民間故事和傳說,給魯迅留下很深的印象。後來,魯迅在《狗·貓·鼠》、《論雷峰塔的倒掉》等文章中均有生動的回憶。蔣氏臥室後面是過道,有樓梯可上。

樓上東首一間是魯迅的原配夫人朱安的臥室。朱安(1878—1947),紹興城內丁家弄人。她是箇舊式婦女,纏足,思想比較封建,與魯迅在思想、情趣、文化愛好等方面都相去甚遠。1906年夏,正在日本留學的魯迅,奉母親之命回紹結婚。魯迅對朱安無愛情可言,他說:“這是一件母親送給我的禮物,我只能好好地供養她。愛情是我所不知道的。”婚後沒幾天,他便又回到日本東京。從此,魯迅和朱安做了一生的掛名夫妻,成為封建婚姻制度的受害者。朱安嫁到周家後,一直與魯迅的母親生活在一起,侍奉婆婆一輩子。

穿過故居西首的長弄堂,便來到了廚房。廚房裡有一乘大戶人家用的三眼大灶,還陳列著八仙桌和其他炊具。壁上掛著一隻很大的竹編菜罩,那是當年的“忙月”(季節工)章福慶為周家所做的原物。章福慶,浙江上虞杜浦村人,他除了做農活外,還有一手竹匠手藝。他經常到周家來做忙月,如種地,曬穀,修制竹器家具等。他曾為少年魯迅做過一些竹器玩具,魯迅十分喜愛。活忙不過來時,章福慶便將兒子章運水帶來幫忙。章運水和小魯迅年紀相仿,“紫色的圓臉,頭戴一頂小氈帽,頸上套一個明晃晃的銀項圈”。魯迅就是在這廚房裡和他初次見面,成為好朋友的。運水教魯迅怎樣捕鳥,講述在海邊沙地里看管西瓜、拿胡叉刺猹的故事,是運水讓魯迅認識了一個在書本上見不到的陌生世界。1921年,魯迅在創作著名小說《故鄉》時,以運水為模特兒,塑造了“閏土”這個活生生的藝術形象。灶間北首,還有三間小房,這是在1981年紀念魯迅百齡冥誕時,經過認真考證後修復的。當年“忙月”章福慶在這裡勞作、生活,東邊一間是他的住所。西邊一間是堆積間,裡面存放著稻穀及牽礱、風車、竹簟、鋤頭等農具雜物。中間一間是過道,有門通向百草園。

1918年底,經過新台門周家六房共議,決定將整座新台門連同後面的百草園,一起賣給東鄰朱姓。朱姓在購得新台門後,大興土木,將新台門連同他自己原有的住宅一起,改變原有結構,拆掉重新建造。因此,新台門大部分房屋面目全非。萬幸的是,位於原台門西面的魯迅故居的主要建築未被改建,較為完好地保存了下來。2003年10月,新台門改建部分作復原陳列,周家新台門這座古色古香的深宅大院又展現在人們的眼前。

復原後的周家新台門共分三進,由台門斗、大廳、香火堂、側廂及雜屋等組成。台門斗內隱門正上方懸魯迅祖父周福清“翰林”匾一塊。第二進“德壽堂”,為三開通間的大廳,是新台門整個房族公共活動的場所,以作喜慶、祝福、宴會賓客之用。廳堂正上方與周家各台門一樣高懸一塊“德壽堂”大匾,匾下掛“松鶴圖”大堂畫一幅,並配對聯一副:“品節詳明德性堅定,事理通達心氣和平。”兩旁柱子上有楹聯二副:“虛能引和靜能生悟,仰以察古俯以觀今。”“持其志無暴其氣,敏於事而慎於言。”東西兩側則掛有紅木嵌大理石“掛屏”。第三進“香火堂”為輔助陳列,內容分為三部分。第一部分為“周氏房族興衰”。展覽通過大量的實物和照片,展示了周氏(魯迅)家史,揭示紹興周氏發展、壯大、衍變、式微的軌跡,重點介紹魯迅祖父周福清、祖母蔣氏、父親周伯宜、母親魯瑞、元配夫人朱安等直系親屬的生平事略,及他們對魯迅一生產生的深刻影響。第二部分“魯迅與周作人”和第三部分“魯迅與周建人”同樣以圖片為主,實物為輔的陳列方式,展示魯迅與周作人、周建人的關係。周作人部分,突出其日本留學時期與魯迅的關係,及五四新文學運動中的功績。周建人部分,則重點介紹魯迅對其的關懷、培養,及其成為一個民主革命家的歷程。

百草園

魯迅曾經回憶說:“我家的後面有一個很大的園,相傳叫作百草園。……其中似乎確鑿只有一些野草;但那時卻是我的樂園。”百草園的名稱雖雅,但其實只是一個普通的菜園,它為新台門周氏族人所共有,占地面積近2000平方米。平時種一些瓜菜,秋後用來曬稻穀。童年魯迅經常和小夥伴們來到百草園中玩耍嬉戲,捉蟋蟀,玩斑蝥,采桑椹,摘覆盆子,拔何首烏。夏天在樹蔭下乘涼,冬天在雪地里捕鳥。關於百草園的詳細情狀,魯迅在《從百草園到三味書屋》一文中作了非常形象生動的描述:“不必說碧綠的菜畦,光滑的石井欄,高大的皂莢樹,紫紅的桑椹;也不必說鳴蟬在樹葉里長吟,肥胖的黃蜂伏在菜花上,輕捷的叫天子(雲雀)忽然從草間直竄向雲霄里去了。單是周圍的短短的泥牆根一帶,就有無限趣味。油蛉在這裡低唱,蟋蟀們在這裡彈琴……” 魯迅12歲時被家人送到三味書屋讀書,他非常留戀這個屬於自己的樂園。他說:“我不知道為什麼家裡的人要將我送進書塾里去了,而且還是全城中稱為最嚴厲的書塾。也許是因為拔何首烏毀了泥牆罷,也許是因為將磚頭拋到間壁的梁家去了罷,也許是因為站在石井欄上跳了下來罷,……都無從知道。總而言之:我將不能常到百草園了。Ade,我的蟋蟀們!Ade,我的覆盆子們和木蓮們!……”

紹興魯迅故居

紹興魯迅故居在紹興魯迅紀念館西北側,有一朱家台門,又稱“老磐廬”,它西接周家新台門,東鄰周家老台門,北臨東鹹歡河。朱家台門環境幽雅,且寓古蹟,為古城紹興保存最完整的典型的花園台門建築。朱家台門的主人叫朱閬仙,即買下周家新台門的“朱文公的子孫”。

朱家台門原為越王望花宮故址,系明初名將胡大海官宅的一部分。台門內有百年羅漢松、盤槐、紅梅、綠萼梅等不少名貴花木,還有400平方米的一方水池,歲旱不乾。清宣統元年,紹興名士程柏堂親書“此地為越王望花宮故址,此池下通龍泉”,並勒石於池畔,“磐廬”因石而得名。關於這塊磐石,還有一段不尋常的故事。這磐石為明代重臣朱賡故物。當年,朱賡榮歸故里,途經山東,見到此石,摩挲留戀甚久,其門生適在當地做官,權重一時,便割愛將這磐石饋贈恩師。清光緒年間,朱閬仙發跡,在此大興土木,又向朱賡後裔購進磐石,並置石於池之北首,還命名其宅為“磐廬”。紹興府教諭(相當於現在的市教委主任)翁燾曾拜謁此石,並刻有“金廷相公故物翁燾拜題”等字樣。這方池一帶的建築堪稱經典之作。方池中建有一亭,圓石為柱,上刻楹聯“地似三山春似海,花為四壁船為家”,此聯出自朱閬仙的親家,擅寫魏碑的陶浚宣之手筆,亭柱的另一楹聯是“鳶飛月窟地,魚躍海中天”,橫額“魚樂國”為董其昌所題。亭北石橋,直通池中船廳,計有三間,中間一間朝南開門,門楣上方懸有“樂水”匾,西首一間朝西開門,門楣上方懸有“宛在水中央”匾,東首一間朝東開門,門楣上方也懸有一匾,匾名待考。船廳東邊原有扇面亭,從建築到室內桌椅等陳設均為扇形,別具風格。西邊是花壇,植有奇花異草,因時而異。北岸有圓洞門通內室。這圓洞門用四塊巨石鑿成,上有汪恂篆額“磐廬”,旁邊有何詩孫撰書的楹聯:“澤綿文闕里,墅傍小琅琊”。其門框後兩扇拉門,合成一個“壽”字,構思別致。圓洞門背面,上有“雲谷紹芬”四字,也為汪恂於“宣統辛亥六月”所題,兩旁楹聯是:“烏柏依然台省地,鶯花留得考亭春”。如此美景,惜毀於“文革”。由於歷史原因,朱家花園一直成為百姓居住的雜家大院,2003年春節前後,隨著魯迅故里改造工程的全面啟動,居民們陸續搬遷。整修後的朱家台門以魯迅筆下的人物、風俗為載體,將紹興獨特的人文內涵、歷史典故呈現在遊客的面前,是解讀魯迅作品的一個很好的輔助陳列。

“魯迅筆下風情園”,總占地面積約3000平方米,依次設立“紹俗祝福”、“越俗漫話”、“迎神賽會”、“男婚女嫁”等幾個主題陳列館。

第一進為“紹俗祝福”。祝福是紹興舊時新年的一種風俗習慣。大廳內設有窗牆,牆上花窗的花格用“祝福”兩字,用以點明陳列主題,牆壁上掛著一幅幅紹俗版畫,大堂正中“南朝聖眾”祭位肅然,八仙桌上五牲福禮齊全,又在祝福廳兩側小廂房內配以相關的新年竹枝詞作為輔助陳列。

第二進為“越俗漫話”。主要是以豐子愷的漫畫配合周作人的親筆題詩,以木板雕刻的形式展現紹興的民俗。精巧的木刻、通俗的畫面和雅致的文字構成了一幅幅精美的畫面,給人以一種美的享受。

在越俗漫話廳天井中,種有一棵桂花樹,樹下設有紹俗夏季納涼風情的場景雕塑:祖孫二人在納涼,祖母搖著芭蕉扇,正在給孫兒講故事。通過此情節雕塑增強了展廳的飽滿度,豐富了展廳的內容。

第三進為“迎神賽會”。主要用大型微縮景觀的展示方式配以簡明的歷史淵源說明,在有限的空間裡儘量地展現“迎神賽會”的壯觀場面:遊行隊伍正在抬神巡行,鳴鑼喝道,火銃震天。有舞獅、舞龍的,踩高蹺、調無常的,人山人海,熱鬧非凡。人們駐足觀望,街上店鋪林立,遠處幾座大山隱約在望,近處河上還嬉戲著幾隻白鵝。

第四進為“男婚女嫁”。主要用彩塑的形式演示了婚禮、洞房、迎親等場景。正廳為婚禮場景彩塑造型,除新娘新郎外,充分凸現紹興特有的喜慶風俗,如男女雙方有“主家”老嫚、“送家”老嫚這個獨特的墮民群體,隨從的行郎等,配以同期聲播放系統,增加了喜慶氛圍。左邊廂房為洞房場景;右邊廂房則採用多媒體的形式展示了魯迅筆下“祝福”以及紹興婚俗的內容,同時輔以實物、文字展示紹俗“定親、迎親”典故。同時在騎樓側廂房設定花雕酒演示製作區,使遊客能直觀了解紹興花雕酒的製作過程及女兒酒簡史。

魯迅紀念館

紹興魯迅故居

紹興魯迅故居新建的紀念館位於魯迅故里東側,它東接魯迅祖居,西鄰周家新台門,北毗朱家台門,南臨東昌坊口,與壽家台門隔河相望。魯迅紀念館總占地面積為6000平方米,總建築面積約5000平方米。它以“老房子、新空間”的設計理念,使其與該地區傳統街巷肌理保持統一。紀念館外部為紹興台門建築形式,主入口採用紹興傳統竹絲台門。

紀念館環境幽雅,廣場及各出入口室外地面均採用紹興傳統的青石板地面。其中展廳和魯迅祖居毗連的綠化巷,栽竹疊石,花木扶疏,更是紹興的典型傳統天井庭園。還有一條水景系列,從序廳西側開始逶迤北上,在館址西北方形成開闊水面,加以填土移木,積石理水,配置紹興特有的廊橋、烏篷船舫等建築小品,營造出一派江南水鄉意境。陳列廳庭園植物以文化含義深厚的樟、松、蘭、梅為主,同時遵照魯迅《朝花夕拾》中記載,選栽棗樹、皂莢樹、桑椹、木蓮藤及覆盆子等物種,再現魯迅當年的環境氛圍。

紹興魯迅紀念館“魯迅生平事跡陳列廳”本身是一座富有紹興特色和時代特徵的現代化展館,造型簡潔平和,樸素無華,充分體現了魯迅精神的人文內涵。內部採用雕塑、不鏽鋼裝飾牆面,以現代化展示手段加強了紀念館建築的文化內涵和藝術感染力。建築與水景縱橫交錯,室內外空間相互滲透,構成了一個充滿靈氣的具有紹興特色的現代展館。鑲嵌在陳列廳正面牆上的“紹興魯迅紀念館”七個大字為郭沫若所題。

陳列廳由序廳、南北主展廳、輔助展廳、名人文庫及休閒區等幾部分有機組成。

進入序廳,映入眼帘的是一尊大型青銅座像,坐在鮮花叢中的魯迅,表情自然,和藹可親,儀態從容,更多地表現了其在日常生活中的真實面貌。序廳兩側設有“水鄉紹興”、“越中名賢”大型浮雕,反映紹興悠久歷史、燦爛文化。邊上放置導遊觸控螢幕等。序廳空間開敞亮堂,配置盆栽喬木,氛圍莊重樸實,體現魯迅先生的偉大和平和。

主展廳共兩層,分為南、北展廳兩個大空間形式,同時又與序廳緊密相連,空間貫通一體。

南展廳底層為第一部分:魯迅在紹興(1881—1897)。紹興的悠久歷史和燦爛文化,特別是眾多的歷代越中先賢,給魯迅的思想以很大的薰陶和影響。魯迅7歲啟蒙,12歲進三味書屋讀書。他不囿於《四書》、《五經》,多方尋求課外讀物,從野史、筆記、小說及各種民間文藝中吸取養料,努力掌握文化歷史知識。魯迅從小接觸農村,親近農民,這使他既了解了紹興的風土人情,又看到了廣大勞動人民的苦難生活。祖父的科場案發生,魯迅家從小康而跌入困頓的地步,使少年魯迅飽受人情冷暖,世態炎涼,心靈受到創傷。建築空間布置成魯迅當年的生活環境,使觀眾有一種身臨其境的感覺。

南展廳二層為中庭式迴廊展場,主要展出魯迅在南京、日本、紹興、北京、廈門、廣州、上海等地的生平事跡。

第二部分:魯迅在南京、日本、紹興(1898—1912)。魯迅在南京求學,努力尋求新的知識,逐步形成“將來必勝於過去,青年必勝於老人”的社會發展觀。東渡日本留學.他立下了“我以我血薦軒轅”的誓言,積極參加反清革命活動。在事實的教訓面前,他改變醫學救國的初衷,認為主要是要改變國民的精神。於是毅然棄醫從文,以筆作為武器,投入了新的戰鬥。辛亥革命前夕,他從日本回國,先後在杭州的浙江兩級師範學堂、紹興府中學堂和山會初級師範學堂任教。一方面培養青年,一方面又積極投身於辛亥革命。

第三部分:魯迅在北京、廈門、廣州(1912—1927)。在“五四”新文化運動中,魯迅站在時代的前列,寫下了許多戰鬥檄文,猛烈抨擊舊思想、舊文化和舊道德,並同帝國主義、新舊軍閥展開了針鋒相對的鬥爭,成為“五四”新文化運動的主將。在大革命的高潮中,魯迅離開北洋軍閥盤踞的北京,先後到廈門、廣州,一邊從事教學、文學創作,一邊投入新的戰鬥。他在廣東經受了腥風血雨的考驗,在事實面前嚴厲解剖自己的思想,糾正了過去只信進化論的“偏頗”。

第四部分:在上海(1927—1936)。魯迅到上海定居,開始了他一生中最光輝的十年。他運用馬克思列寧主義的理論武器,團結廣大進步文化人士,向敵人衝鋒陷陣,粉碎了國民黨的文化“圍剿”,成為中國文化革命的主將。他與共產黨人交往密切,堅決擁護中國共產黨的抗日民族統一戰線政策。他以“竊火者”自喻,致力於中外文化交流,倡導新興木刻運動。他關心青年,培養青年,為青年的成長付出了大量的心血。

北展廳二樓為第五部分:民族魂。魯迅逝世後,舉國哀悼,人們喻之為“民族魂”。人們紀念他,學習他。建國後,北京、上海、廣州和紹興等地相繼建立魯迅博物館(紀念館),《魯迅全集》多次再版。魯迅著作被翻譯成英、法、德、日、俄等50餘種文字,遠播世界各國。北二樓建築環境明朗,建築空間寬敞,再現魯迅先生民族魂的偉大氣概,給參觀者無限的振奮和沉思。

展覽通過大量的實物、手稿、照片、書信、圖表、模型等展品,採用現代化展示手段,如多媒體觸控螢幕、三維立體成像及魯迅與閏土、魯迅與藤野等仿真人物蠟像,生動地再現了魯迅一生的光輝業績,既有魯迅青少年時期的紹興地方特色,反映了紹興鄉土文化對魯迅的薰陶和早期家庭變故對魯迅的影響,同時又有魯迅在上海十年韌性戰鬥的重點,真實形象地再現了魯迅的光輝業績及其思想發展的歷程。

輔助展廳單獨設在主展廳西側,與主展廳隔水相望。通過一條明亮的玻璃廊橋,與主展廳有機結合。輔助展廳東側臨水設有玻璃通廊和弧形挑台。在參觀中不僅將庭園水景盡收眼底,而且在主展廳與輔助展廳之間通過透亮的玻璃牆面,構成相互滲透相互烘托的活躍人文景觀。名人文庫採用藏書室形式,設在東側,面對封閉式綠化庭院,環境幽靜,是學者、公眾進行資料收集、學術研究的好場所。北展廳底層為休閒區,設有休閒茶座、三味書店及休息觀景平台。觀眾可在此休閒購物,欣賞美景。

其它景點

紹興魯迅故居

紹興魯迅故居土谷祠即土地廟,“土”指土地神,谷,指五穀神。塔子橋南堍也有一座土谷祠,它座落在長慶寺的斜對面,祠前有跨街台亭。在飛檐重彩的跨街台亭上原有許多匾額,其中一塊有“恩沛東陶坊民壽懷鑒敬立”的字樣。壽懷鑒就是魯迅在三味書屋讀書時的塾師壽鏡吾先生。這台亭一年至少要演兩台戲,正月一檯燈頭戲,五月一台平安戲。另外,坊里遭天災人禍,也臨時演戲,魯迅幼時曾到這裡看過戲。這裡並排有三個祠廟,最北面是土谷祠,中間為穆神廟,靠南面是財神堂。土地廟的規模一般都比較小,這土谷祠也只有一間門面的寬,因為魯迅筆下曾對這裡作了較多的描繪,引起了人們的注意。土谷祠的門口,除了大門,還有一道木柵門,塗成赭紅色。門口上面有寬寬的翻檐,下面是一支不高的石門檻。

第一進為門屋,廊柱上有一副抱對:“風調雨順五穀豐,國泰民安六畜興”。中間是天井,兩側有圍廊。第二進是大殿,明間朝上陳設著土地公公和土地婆婆兩尊坐像,神態慈祥親切,正如兩邊抱對上所寫的“公公做事公平,婆婆苦口婆心”,深得百姓喜愛。坐像上方懸掛紅底金字大匾一塊,上書“地載五福”四字,出自紹興鄉賢陶浚宣的魏碑體書法。大殿前金柱上還有一副抱對:

福自天中憑正直,德由義集須公平”,為隋朝大書法家智永字型。

平日的土谷祠不及長慶寺熱鬧,冷冷清清的。但每到土地菩薩生日,即農曆四月十四日那天,便有人來拜佛、燒香。冬至日來點蠟燭,才顯得比較熱鬧。光緒末年,土谷祠是一個叫阿秋的廟祝掌管著。因為土谷祠比較冷落,當時一些無家可歸的乞丐、遊民便住在廟堂內,掌管者也不去干涉他們,這裡成了他們的棲身之地。

說起土谷祠,人們就會聯想到魯迅的名著《阿Q正傳》,說阿Q住在土谷祠,其實這裡並非確有阿Q,只不過是魯迅取材於此罷了:當年有個叫謝阿桂的,孑然一身,曾住在土谷祠。他主要靠替別人舂米來維持生計,曾給周家打短工,但他沾有偷竊習氣,名聲不太好。魯迅對他比較熟悉,並以他為“模特兒”,在《阿Q正傳》中,創作了“阿Q”這個不朽的藝術形象。

土谷祠廢圮多年,現在的門面是在1981年時修復的。2003年,紹興市實施魯迅故里保護工程,有關部門又出資對土谷祠進行了原址重建並恢復舊觀。中外來賓來此參觀,常會回憶起魯迅筆下的阿Q的生活情景,魯迅夫人許廣平說,在土谷祠能“更親切地找到阿Q的所在,仿佛此中有熟人,呼之欲出”。

長慶寺

長慶寺

長慶寺長慶寺位於紹興城南塔子橋南堍,距離魯迅故居不到二百米,舊為紹興八大寺之一,始建於唐永徽二年(651年),841—846年一度圮廢,至958年又重建,堪稱千年古剎。寺院坐西朝東,赭牆黑瓦。紅色的山門上懸掛一塊紅底燙金的“長慶寺”匾額。進門是頭殿,原有一尊袒胸露腹、笑容可掬的彌勒菩薩。主殿分為前後兩殿,前殿供有一尊如來大佛和十八羅漢,殿內石柱上刻有兩副楹聯:“九品蓮台獅吼象鳴登法座,三尊金相龍吟虎嘯出天台”;“炳惠照於西天教開兩漢,蔭慈靈於中土恩普十方”。後殿是一尊木雕的千手觀音像,魯迅也說過:“我的確早看見寺里有丈余的大佛,有數尺或數寸的小菩薩”,殿內還有大小匾額五十多塊。

魯迅與長慶寺的關係,有一段有趣的故事。魯迅是周家的長子長孫,他出生的那年是閏年,生日是農曆八月初三,正好與傳說中的灶司菩薩同生日。按舊時的民間說法,這樣的孩子是很高貴的,將來一定會有出息,但是尅星多,只怕難以養大,因為鬼神是專門要作弄有“出息”的孩子的。魯迅的父母對於這種民間的迷信傳說也信以為真,先是替襁褓中的魯迅向菩薩去“報名”,就是說他已是“出家人”了,然後再拜和尚做師父,表示他已經“出家”做了小和尚,不再是俗人家的嬌兒,借神靈的庇佑,可以免遭妖魔鬼怪的侵害了。魯迅說過:“我生在周氏是長男,“物以希為貴”,父親怕我有出息,因此養不大,不到一歲,便領到長慶寺里去,拜了一個和尚為師了。”這個和尚師父,就是當時長慶寺的住持和尚龍祖,魯迅叫他“龍師父”。龍師父給魯迅取法名叫“長根”,魯迅在《我的第一個師父》中稱作“長庚”。按紹興音讀法,“根”、“庚”同音,兩者均有祈福增壽的意思。龍師傅還給魯迅一塊鑄有“三寶弟子法名長根”字樣的銀八卦,一件用各色橄欖形小綢片縫綴而成的“百家衣”,以及一條稱為“牛繩”的東西,上掛零星小件,如曆本、鏡子、銀篩之類。據說掛著或穿著這些東西可以避邪,小孩既能免遭意外,又能長命富貴。在紹興魯迅紀念館的陳列廳內,你還可以看到這些物品。

龍師父身材瘦長,臉形瘦削,顴骨高高的,眼睛細細的,是個頗有叛逆性格的人。和尚照理是不應該留鬍子的,可他卻留著兩綹下垂的鬍子,更不合戒規的是,龍師父還有妻室。他娶親的經過很富戲劇性:有一回鄉下在演社戲,龍師父去看戲,因為他和演戲的人認識,便上台去替他們敲鑼,雖然年青的龍師父漂亮又能幹,但是台下觀眾卻認為他不務正業,看不慣罵了他,龍師父不甘示弱,頂撞了幾句,於是台下甘蔗梢頭雨點似地飛上台去,有幾個還搶上前去想教訓一下這個和尚。台下畢竟是人多勢眾,龍師父雖有一手拳術也難於抵擋,只好落荒而逃,眾人在後緊追,逼得他慌不擇路,逃進了一戶人家。而這戶人家只有一個年青的寡婦,那寡婦竟大膽地救護了他,……以後,龍師父就娶了那位寡婦為妻。

當時佛門戒律森嚴,只有“吹敲和尚”可以公開娶妻。龍師父精通鑼鼓、胡琴、琵琶等樂器的演奏,他娶妻以後,就改當吹敲和尚。龍師父不僅自己娶老婆,也希望寺內的和尚也都能娶老婆,於是他從紹興戲班請來樂師傳授吹奏敲打的技藝,使長慶寺的和尚們都成了“吹敲和尚”,都能依靠自己的技藝來維持生活,再也不用出門募化了。當時在紹興大小數百個寺廟中,要數長慶寺這班“吹敲和尚”最出眾。

龍師父為人善良,對人和氣,有著一副菩薩心腸。他長期做主持和尚,平時他對寺內的其他和尚關心體貼、平等相待,對到寺內遊玩的客人,他熱情招待,對一些寄居在長慶寺邊上的破落戶子弟,他也經常援助救濟,他還掛牌行醫,將行醫所得的錢作為長慶寺的收入之一,但為窮苦人看病卻不收錢。少年魯迅有時也去長慶寺遊玩。新台門周家是長慶寺的護法施主,周家的佛事亦都請長慶寺的和尚做的。如魯迅的小姑母周康去世,她的夫家就在長慶寺做了七天七夜的水陸道場,那次做道場,魯迅也去看了。

長慶寺在20世紀50年代斷了香火,因為龍師父的子孫不用再操祖業謀生了。現在長慶寺舊跡仍在,並且殿內石柱上的楹聯仍依稀可辨。

恆濟當

魯迅在《吶喊·自序》中說:“我有四年多,曾經常常,——幾乎是每天,出入於質鋪和藥店裡,年紀可是忘卻了,總之是藥店的櫃檯正和我一樣高,質鋪的是比我高一倍,我從一倍高的櫃檯外送上衣服或首飾去,在侮蔑里接了錢,再到一樣高的櫃檯上給我久病的父親去買藥。”

當鋪,亦稱當店、質鋪。魯迅在文章中所說的質鋪,主要的是指東鹹歡河沿夏家開設的恆濟當。恆濟當離周家不遠,走過土谷祠前的跨街台亭和塔子橋,沿著東鹹歡河北岸向東走數百步,有一堵高大的粉牆,牆壁上書有一個碩大無比的“當”字,這就是當年恆濟當的舊址。舊時的恆濟當和別的當鋪一樣,門楣上方掛有一塊長方形的黑底金字招牌,橫書店名,正中也書有一個碩大的“當”字。當鋪的牆體很堅固,通常用整塊石板做牆腳,俗稱“石蕭牆”,用來防火、防盜,當鋪大門的影壁上掛有“裕國便民”之類的牌子。當鋪的櫃檯比其他的店鋪櫃檯要高得多,約兩米左右,難怪魯迅回憶質鋪的櫃檯“是比我高一倍”。恆濟當的老闆夏宗彝,字槐青,捐過湖北糧道,後“無意仕進”,晚年回紹“奉親養志”,“樂善好施”,開設恆濟當鋪牟利,有人背地罵他“夏末代”。當魯迅祖父周福清做官的時候,夏家與周家時有往來,可是,到了魯迅13歲那年(1893年),家庭迭遭變故,由小康墜入困頓,被迫經常出入恆濟當的時候,卻受到夏家和“朝奉先生”(當鋪職員)的奚落和欺詐,使魯迅飽嘗世態炎涼。難怪魯迅憤激地慨嘆:“有誰從小康人家而墜入困頓的么,我以為在這途路中,大概可以看見世人的真面目。”

靜修庵

紹興的庵堂似乎特別多,單是和魯迅先生的《阿Q正傳》中同名的就有好幾座。而離魯迅家最近的一座就是位於西鹹歡河沿的靜修庵,它建於清道光(1821—1850)年間,與土谷祠、長慶寺相距不足百米。

靜修庵坐南朝北,庵前有石板小橋相通,五間三進,各進之間有東西側廂,四周為兩拼石銷牆,第二進大殿的石柱上原有楹聯,現已很難看清,第三進西面石頭後門外為菜園,四圍都是高牆,園內種有油菜、芥菜、蘿蔔、小白菜等。按理尼姑庵的圍牆,阿Q是沒法爬進的,魯迅在小說中不得不給他行了方便,把圍牆改寫成像百草園的泥牆一樣。阿Q爬上了這矮牆,扯著何首烏藤,但泥土仍然簌簌的掉,終於攀著了桑樹枝,才跳到裡面去。

舊時,削髮為尼的多是出身低微的婦女,個別雖屬上流社會,也都是遭受過重大刺激而看破紅塵的。尼姑被社會所歧視,被視為“不祥之物”。紹興人有個習慣,凡是碰到不祥的人或事,叫做“要惹晦氣”,這要吐幾口唾沫,算是可免除晦氣。路上遇見尼姑,就該吐幾口唾沫。所以,阿Q被假洋鬼子用哭喪棒打了以後,認為是見小尼姑才有這“晦氣”的,雖然是被打在前,見尼姑在後,他還是“大聲的吐一口唾沫”。阿Q是個弱者,備受欺壓,但阿Q又把小尼姑“視若草芥”,見了口出穢言污語,甚至動手動腳,這也可見尼姑地位的低微了。隨著魯迅故里保護工程的展開,靜修庵經修繕後,作為一個尋訪魯迅足跡、解讀魯迅作品的場所,向廣大遊客開放。

魯迅文化廣場

魯迅文化廣場

魯迅文化廣場魯迅文化廣場位於鹹亨酒店西面的魯迅路口,廣場西傍府河,背枕鹹歡河,南對應天塔。由於占地面積不大,因此廣場採用了下沉式的設計,將一部分地基下沉,然後採取階梯式逐步上升的形式,使廣場狹小的平面給人以一種有層次的、變化多端的、立體式的感覺。廣場上台階層層疊疊,紅花綠葉相間,草木蘢蔥。整個廣場的路面鋪著青石板,突出了紹興的傳統風貌。廣場府河一線還構築有水鄉典型的河埠場景,府河水面上停泊著兩隻精緻的烏篷船。廣場周圍的附屬建築一律仿照紹興民居的傳統風格,白牆黑瓦,素靜潔淨,所不同的是採用了現代建築材料,在建築物的外形上融入了一些現代審美意識的構圖,從而更富時代氣息。廣場氣氛既莊嚴凝重,又活潑歡快,體現出紀念性廣場與文化休憩場所的共性。魯迅文化廣場的東側,有一塊高1.12米、長3.30米的花崗石巨碑,鑲嵌在方石砌成的堅壁之中。碑額題名為《魯迅銅像贈款名錄》,是由“紹興市魯迅銅像籌建委員會”敬立。碑上刻著“單位千元以上、個人百元以上”贈款者的姓名。上面一排排來自四面八方、國內海外的名字,昭示著一個無可否認的事實:熱愛魯迅、崇敬魯迅的人們遍布天南海北。魯迅文化廣場於1991年紀念魯迅誕生110周年之際正式竣工開放。

魯迅銅像矗立於魯迅文化廣場的北部,面對著魯迅路。背面一排碧綠的香樟樹,構成一道天然的屏障,更加襯托出銅像的高大與莊重。魯迅銅像高3.18米,重達2.5噸,系用黃銅鑄造。銅像中的魯迅面容和藹可親,儀態從容安詳,形象真實生動,內涵豐富。透過形象可以明顯地感受到魯迅睿智的思想、堅定的信念和堅韌不拔的毅力。銅像基座高l.6米,是採用黃色夾紅色斑點、帶稜角的毛面花崗石砌成,以象徵魯迅先生堅強不屈的性格。銅像的側面樹立著一塊端莊厚重的石碑:《魯迅銅像碑記》,這是由紹興市人民政府敬立的(陳逸撰,沈定庵書)。它高1.2米,寬2米,安置在一個穩實的碑座之上。《碑記》記載著一件既平凡而又深具歷史意義的壯舉:在魯迅誕生110周年之際,敬仰魯迅的各方人士,用自己赤誠之心,在他的故鄉鑄成了這座巍巍巨像;這銅像將流傳千古,光照萬代。魯迅銅像是在1986年紀念魯迅逝世50周年之際,由著名作家巴金、蕭軍、黃源等共同倡議發起,民眾集資建造的,於1991年紀念魯迅誕生110周年之際隆重揭幕。

鹹亨酒店

鹹亨酒店的格局和舊時紹興別的小酒店完全一樣。當街一個曲尺形的大櫃檯,直櫃檯靠店堂裡面一端放著一些瓷彩瓶,瓶中裝著燒酒,上貼玫瑰燒、五加皮等字,因怕酒香散逸,故用藍布包著的小沙袋蓋住瓶口。臨街橫櫃檯上置有柵欄,欄內擺著用以下酒的菜餚,俗稱“過酒坯”,如茴香豆、雞肫豆、花生、豆腐乾、糟雞、扎肉之類。櫃檯下放著紹興名酒狀元紅、加飯、善釀、香雪的老酒罈,上面壓著沙袋,壇旁擱著酒吊、漏斗和竄筒等舀酒、溫酒工具。入冬以後,櫃檯里預備著熱水,用馬口鐵製成的竄筒“溫酒”。店內放有幾張板桌條凳,供主顧坐著喝酒。當時,來鹹亨酒店喝酒的顧客不多,大多是在櫃檯外站著喝酒的“短衣幫”。老主顧都跑到西首的“德興酒店”去了。德興酒店為謝姓所開,生意不錯,魯迅的塾師壽鏡吾也常去那兒喝酒。來鹹亨酒店喝酒的唯一的“長衫主顧”,是一個人稱“孟夫子”的人。他是周家的鄰居,屢試不第,窮愁潦倒,嗜酒如命,早年曾在新台門周氏私塾里幫助抄寫文牘。有一次,“孟夫子”溜到別人家書房裡去偷書,被人抓獲,他卻辯解“竊書不能算偷”,結果被打折了腿,只能用蒲包墊著坐在地上,靠雙手支撐著挪動身子行走。魯迅就是以“孟夫子”為生活原型,塑造“孔乙己”這一藝術形象的。舊時的鹹亨酒店早已成為歷史的陳跡。1981年9月,為紀念魯迅誕辰一百周年,有關部門在魯迅路中段重建了一家具有紹興地方傳統特色的“鹹亨酒店”。

現在的鹹亨酒店,是一家三開間門面的酒店,店門屋檐下懸掛著一塊書有店號的橫匾.櫃檯的青龍牌上直書“太白遺風”四個大字。店堂內垂掛著一幅由著名畫家方增先畫的孔乙己立像;還有一副對聯云:“小店名氣大,老酒醉人多”,為著名作家李準所撰。另有著名的表演藝術家于是之的墨寶:“上大人,孔乙己,高朋滿座;化三千,七十士,玉壺生春。”如今的鹹亨酒店已成為集傳統風格與時代特徵於一店,融名城、名士、名酒風情於一體的江南名店,並在北京、上海、南京、杭州等地開設了20來家連鎖店。每日顧客盈門,生意興隆。曲尺形的櫃檯,樸拙的陶製酒罈,馬口鐵制的竄筒,醇香的加飯酒,入味的茴香豆,……這一切常常會使中外賓客回憶起魯迅筆下的孔乙己時代。

文物保護

紹興魯迅故居

紹興魯迅故居2002年,紹興市委、市政府本著對歷史高度負責的精神,在魯迅紀念館原有基礎上,慎重決策實施《魯迅故里歷史街區保護規劃》。經過幾年來的保護建設和修繕,魯迅故里已初具規模。不僅保持著魯迅當年生活過的故居、祖居、三味書屋、百草園,還恢復了周家新台門、壽家台門、土谷祠、魯迅筆下風情園等一批與魯迅有關的古宅古蹟,對存在於整個故里區域範圍內的一般傳統民居建築,大都修舊如舊。2004年5月,一座以“老房子,新空間”的設計理念建造的富有紹興特色和時代特徵的現代化展館--紹興魯迅紀念館在魯迅故里落成。現在的魯迅故里已經成為一條獨具江南風情的歷史街區,成為一個原汁原味解讀魯迅作品,品味魯迅筆下風物,感受魯迅當年生活情境的真實場所。