古代國家

周朝各諸侯國

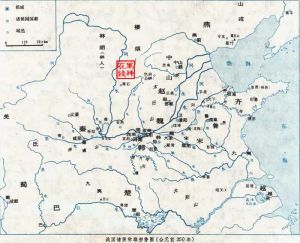

周朝各諸侯國武王滅商,封文王第十六子為原伯,國域在今河南省濟源市。山西長治有一個全國文物保護單位,名為原起寺,大概在潞城。《沁水縣誌》稱:原國故址在今沁水縣西北里許。原國初始在今山西沁水縣,後遷河南濟源市(古稱軹邑)。古城濟源南臨黃河與古都洛陽相望,北依太行與晉國毗鄰。是愚公的故鄉。

《水經注》曰:“濟水有二源,東源出原城東北。”楊守敬《水經註疏》曰:“在今縣西北四里,俗呼為原村,遺蹟猶存。”現濟源市西北2公里的廟街有原城故址。20世紀40年代尚存城垣,其文化內涵以龍山文化為主,也有周代遺存。史傳夏帝寧都於原,周初的原國可能就建在夏都原城的故墟上。《左傳·僖公二十五年》載,晉文公於前635年圍攻原國。原人因文公守信而主動投降。原亡國後,晉文公將原伯貫遷往冀(山西省河津縣)。

國家滅亡

《左傳·僖公二十五年》載,晉文公重耳於公元前635年冬,率兵圍攻原國,預定三天攻下,但屆期未克,晉文公即下令退兵。這時,偵察人員報告說:“原人準備投降了。”軍吏也建議不要撤兵。晉文公說:“信義是國家之寶,百姓靠它來保護。如果得到原國而失掉信義,用什麼來保護百姓?這樣做是因小而失大。”於是,退兵三十里,原國人聽到晉文公的話,於是就投降了。因為講誠信,不戰而屈人之兵,亡人之國,這本已是一件值得驚詫的事情。然而,重耳講誠信的收穫,並不止於此次戰役。隨著他誠信美名的傳播,國內百姓信服,諸侯紛紛依附,晉國迅速崛起成為春秋五霸之一。

族人外遷

原國亡國後,晉文公將原伯貫遷往冀(山西省河津市)。周武王滅商朝,西周立。封周文王第十六子為原伯(爵)。史稱原伯貫,受封於原國。原,伯是他的氏。官職初始是卿大夫。西周初期,平民百姓是沒有“氏”的。春秋時原國被晉國滅。其後人以姬為姓,以原為氏。諸侯國之間不斷戰爭,兼併到天下只有100多個諸侯的時候,原國還存在。由於原國很小,打敗一次就舉國遷徙一次。遷徙三次之後,原氏後人從此流散各地。此時,原國人大批逃往各地,一支逃到溫縣的邢丘處(今北平皋村),落戶於邢丘古地(邢丘到西漢初改名平皋)。原氏後裔主要居住於太行,王屋山中以及汾河,漳河兩岸,在別的地區及世界各大地區也有他們的身影。無論在那裡,他們都在象愚公移山一樣刻苦耐勞,奮鬥不息 原字可能還有其他不同的寫法。 在英語國家,原字可能被寫成YUAN。不管寫法如何,一筆寫不出兩個原字,都是原。

原姓名人

原憲

原憲周有原莊公,以邑為氏。春秋時,陳有原仲,晉有原軫,魯有孔子弟子原憲。唐有原復。原莊公,世為王室卿大夫。原仲, <<公羊傳>>說,公子友如陳,葬原仲。原仲者何?陳大夫也。前680年沒。 原軫,因封地在原,所以名原軫。 實際姓先。晉獻公二十一年,公子重耳為避難流亡國外,漂泊達十九年之久,先軫與狐偃等一批近臣隨行,為五賢之一。 重耳就是後來的晉文公,春秋時代五霸之一。原軫為春秋時期晉國上卿。晉文公的得力幹將。原國擇晉以後,他被封地到昔日的原國。生年不詳,卒於晉襄公元年(前627年)。

《水經注》中說“遼縣西南黃崖山,先軫所出也”。 遼縣即今山西省左權縣。可見當時的黃崖山是先軫的出生地。原憲,字子思,魯國人,孔子的弟子。有一副對聯寫到: 泗水聖徒,雖貧非病 冀州賢吏,有政皆興上聯說原憲生活貧困而潔身自好。戴帽子時帶子斷了,穿上衣時胳膊肘露在外面,穿鞋時腳後跟出來了。子貢見了問他:“你病了嗎?”他答道:“無財叫做貧,學道而不能實行叫作病。像我,只是貧,而不是病。”子貢大為慚愧。原憲是孔子學生中,所謂“七十二賢”里很有名的人物。他曾替孔子管過總務方面的事情,用現代觀念隨便來比,可能在孔子當司寇的時候,他擔任過總務長一類的職務,孔子死了以後,他退隱於山澤布衣之間,走半隱俠的路線,等於在過去的社會中,領袖清流。所以司馬遷著《史記》,在《遊俠列傳》中,曾提到他和季次。下聯說唐代人原復,開元年間官冀州刺史,政令嚴明,境內太平。