著作信息

書名:保衛《資本論》

副標題:經濟形態社會理論大綱

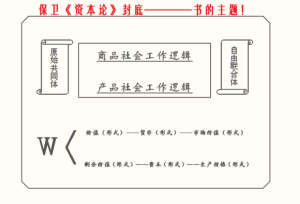

《保衛資本論》封底文字

《保衛資本論》封底文字作者:許光偉

類別:政治經濟學

頁數:716

定價:¥158.00

出版社:社會科學文獻出版社

該著立體圖

該著立體圖出版時間:2014-12-1

裝幀:平裝

開本:16開

閱讀建議:馬克思主義研究政治經濟

方法論特色:《資本論》 中國 歷史

———————————————————

指導思想:歷史方法論和馬克思主義理論

理論核心:國學馬克思主義+中國經濟學

寫作主旨:古為今用,服務當代。

發展路徑:古今結合、中西融合的現代經濟理論體系。

寫作特徵和理論框架:楔子、四部歷史、發生學、中國元素。

作者情況:

許光偉,當下一位寫作風格特立獨行的歷史經濟工作者、研究者。1971年8月生於安徽滁州。經濟學研究員。涉獵《資本論》、當代中國經濟 以及企業理論等多個研究領域與專業方向。目前主要從事中國經濟學研究。

扉頁題詞:

勳章級的《保衛資本論》

勳章級的《保衛資本論》前不見古人,後不見來者。念天地之悠悠,獨愴然而涕下!

——陳子昂

人類不是在開始一件新的工作,而是在自覺地從事自己的舊工作。

——馬克思

雖說馬克思沒有遺留下“邏輯”(大寫字母的),但他遺留下《資本論》的邏輯,應當充分地利用這種邏輯來解決這一問題。

——列寧

凡一國之歷史,其對於民族思想之指示,與民族力量之啟發,恆於不知不覺之間,隱操大柄。

——熊十力

1962年第4期《哲學研究》,發表了吳傳啟同志的《由抽象上升為具體是辯證的認識方法》。這個標題的提法,是沒有什麼值得懷疑的。問題是該文開頭的這句話:“這種邏輯的認識方法,就是由抽象上升為具體的辯證的認識方法,也就是馬克思套用於《資本論》中的基本的邏輯方法……”於是有些青年政治課教師同志,看到這種提法,再把他們從《資本論》中學到的馬克思自己的說法聯繫起來,提出這樣一些問題:1.馬克思在《資本論》中套用的基本方法,不是辯證的方法么?2.由抽象上升到具體的方法或抽象分析的方法,是否就等於辯證的方法呢?3.有人說,由抽象上升到具體的方法是基本的方法;又有人說,抽象分析的方法是基本的方法,是一回事么?究竟哪個對?……。(我)有兩個主要論點,其一是說,在《資本論》中,套用的基本方法是辯證方法,不是抽象分析,也不是由抽象上升到具體的方法,或其他什麼方法;即使說,後面這兩者比較重要,在《資本論》中也套用得比較廣泛,那也不能這樣去理解。我的另一個主要論點是和前一個論點相聯繫的,那是把辯證方法看為總的方法、基本的方法,其他一切的方法則是從屬於辯證方法的,在辯證方法的指導下,對所研究的總的對象的某些方面、某些場合,作著較為具體的處理的。

——王亞南

本書獻給中國經濟學建構暨教科書體系建設

保衛《資本論》:經濟形態社會理論大綱(修訂版)

保衛《資本論》:經濟形態社會理論大綱(修訂版)(我)有兩個主要論點:其一是說,在《資本論》中,套用的基本方法是辯證方法,不是抽象分析,也不是由抽象上升到具體的方法,或其他什麼方法,即使說,後面這兩者比較重要,在《資本論》中也套用得比較廣泛,那也不能這樣去理解;我的另一個主要論點是和前一個論點相聯繫的,那是把辯證方法看為總的方法、基本的方法,其他一切的方法則是從屬於辯證方法的,在辯證方法的指導下,對所研究的總的對象的某些方面、某些場合,作著較為具體的處理的。

——必須從種種方面,例如從辯證法的要求方面,從《資本論》的研究對象方面,從《資本論》研究結果的完整體系方面來進一步考察,看抽象分析方法,看由抽象上升到具體的方法,是否可以代替辯證方法,能否完全體現它的精神實質以及它們在套用上表現出怎樣的局限性或片面性……第一卷講資本的生產過程,第二卷講資本的流通過程,第三卷講資本主義生產的總過程,似乎並沒有完全套用由抽象上升到具體的方法,而毋寧說是套用抽象分析法,為了便於把資本主義制度的剝削本質揭露出來,作者在第一卷先把容易混淆掩蓋那種剝削關係的流通過程、分配過程舍象去,等到剩餘價值的秘密在直接過程中找到了,然後再講流通過程、分配過程,而第二卷流通過程、第三卷包括分配的總過程的敘述,也都不能說是在遵循著抽象上升到具體的程式,這也許正是歷史的方法必須與邏輯的方法結合起來運用的實例……(於是)就是他在答覆資產階級學者批評他的方法論,而直截了當地、明確地提出他的方法是辯證方法的第二版跋中,他也並未排斥由抽象上升到具體的方法,只不過把後者看為從屬於辯證方法的一種方法罷了。

——王亞南

要使市場經濟能夠像發展資本主義經濟那樣推動社會主義經濟的發展,並不是一件自然而然就能發生作用的事情,決不像擺積木那樣放在一起或用外力將之硬性綁在一起那樣簡單。這也就是說,只有當二者能夠像資本主義與市場經濟那樣相互融為一體的時候,社會主義市場經濟才能在發展社會生產力、推動社會主義經濟和社會快速發展方面發揮出巨大作用。

——習近平

《保衛資本論》2014封面

《保衛資本論》2014封面作品思想與寫作特色

寫在前面(作者自序)

本書歷數馬克思主義政治經濟學批判之重要條目,全面檢閱這些條目的工作邏輯,以之為“史眼”,管窺諸種經濟形態之“得失成敗”。此為中國工作用語之方法論著作。——作者寄語

似乎對於一般讀者而言,這總是一本“看不懂”的書,忝為方法論著作。因為它確實沒有通常那些作品慣有的體式(“款式”、“體例”、“形式”、“格式”),不僅書名中缺乏“方法”字眼,而且,內容全不由有關方法論的“知識”所組裝。於是乎,該書作者難免要預前題錄,權作“畫蛇”。

1.研究問題應該從歷史的分析開始

首先,歷史和關於真實生活的構境始終是研究的根據,授人以魚,不若授人以漁。凡一國之經濟落後必導致一國經濟思想之長久落後,並非必然之事實,至少是缺乏歷史眼光的看法。馬克思以19世紀的德國作為比證,說明歷史學派不足以和當時的古典政治經濟學匹敵,是就資產階級內部工作體系而言的。德國社會特殊的發展排除了對資產階級經濟學進行任何獨創的可能。

相反的情況出現在東方世界。東方社會從對資產階級經濟學的批判中發掘出了本民族歷史的特殊規定,在發展上反超資本主義社會。此為《資本論》在東方思想界的橫空出世。《國富論》遲至20世紀初始為國人注意,當其被注意時,《資本論》鏇即為國人所注意。其說明當日中國並不欲照搬歐洲資本主義制度,相反欲圖走俄國布爾什維克式的勞工發展道路。

《資本論》德文第一版

《資本論》德文第一版要之,所謂勞工自主,於中國思想文化傳統原是有充足根據的,且不論孫中山《三民主義》稱“民生主義”就是中國之社會主義,又名共產主義,即是大同主義。今人復鼓吹勞動主義,或者就是勞動社會主義。從歷史發展的實際看,勞工關係涵養於族民關係。中國的漫長古代社會恰是利用的這種關係體式,安排廣泛性的社會生產和進行勞動剝削。此處的“族民”,究其實質,乃是對馬克思所說依賴關係的人格範疇鎖定。中國的族民關係不僅限制了現代意涵勞工概念的成長,更為主要的是限制市民關係作為社會經濟主體之成長和規定的獨立化。中國社會勞工成長路徑是族民→市民·資本→勞工。內蘊的“市民·資本”是工作複合體,指認出中華商品生產體系以及以之為基礎的有限資本主義的發展規定。如族民→市民·資本的線索,即是對中國古代“士農工商”特殊主體發展關係的工作刻畫。

作為預先的交代,該書末章論及的社會要素歷史模型不過是說發生在“族民”、“市民”、“資本”、“社會勞工”諸者之間的發展關係的轉化,認定它們是一相生相剋的歷史總體。其母體性質的工作關係皆是由對於勞工自主的發展指向性所構成的。如一種社會要素模型說的是生產要素“所有權條件”的單一類型,是“市民”與族民關係相伴生髮展的階段。而其作為獨立的小生產者之人格範疇鎖定,乃是專指價值規律的領導範疇,是為“簡單商品社會”。所對應之古代產品社會的領導範疇則是“族民”。

再就兩種社會要素模型而言,其是說市民→資本的發展轉化關係。此刻,“所有權條件”已經分化,於生產領域內社會對立化。“資本”專指剩餘價值規律之領導範疇。這是一特殊的社會經濟規定,可視為獨立發展關係上的生產者(大生產者)之物格範疇鎖定。三種社會要素模型闡明資本→社會主義勞工(人力資本)的發展轉化關係。從“所有權條件”重新趨向社會一統的角度看,“社會勞工”可視為現代產品社會的工作領導範疇。這是對聯合發展關係的一個社會確認,是生產者和勞動者重回社會人格範疇之過程。

以上是“舶來品的政治經濟學”在中國的成長。要之,它兼顧了中國的歷史條件和國情背景。而中國無純粹之市民社會這一發展特點也寫就了中國政治經濟學獨有的邏輯內涵,塑造並繼續要求得到不斷革新的發展環境。

————

《資本論》理論部分

《資本論》理論部分其次,誠如孫中山先生所言,對中國來講,這是“知難行易”的轉折時代。科學的內容是事實和歷史,指向了批判。與緊隨那些先進資本主義國家的商品和資本輸入而當作完成的舶來品的經濟學體系不同,現今所論之“中國經濟學”則是我國改革開放以來興起的新議題。蓋言“新”,特指其是由實踐之追溯形成的理論議題。顯然,這一含意是特定的,工作批判鎖定了經濟學成熟時期的發展航向。

吾道悠悠,憂心悄悄。居高而思,我們須得承認:迄今為止,人類對自身歷史結構的內在了解,全靠《資本論》給其打下基礎。一次次的理論對接與實踐的接合使中國人逐漸認清一個道理:“主張把歐美資本主義制度當作理想移植過來的國家,當然沒有產生政治經濟學的可能。”決定構建中國經濟學,必須認真消化《資本論》,如在王亞南基礎上前進一步,徹底消除“四分主義法式”和“三位一體公式的模本”積澱良久的病疴與沉重影響,創出完全新的理論道路來。

華夏一統,是歷史、思維、語言、文化養成了的大一統國度。

扼要而言:

這是以中國人的資格——經濟學人的工作身份完成的一部作品;

這是遵照中國人閱讀之習慣和用語之習慣寫就的經濟理論鴻篇;

這是照顧國人書寫歷史的習慣、與中國人思維體式契合的方法論巨製;

總括起來說,本書獻給中國經濟學建構!

————

《孫文學說》

《孫文學說》最後,回到上面的主題:中西方關係的深化。《資本論》來到中國,委實與東方經濟學不斷深化之歷史步伐同步。這以後,國人一直努力探求在中華語境中讀懂和如何運用好這一偉大著作,尤其恰當領略埋藏其中的深邃性語言。直截了當地說,這是伴隨了思想直接撞擊的一次歷史閱讀,是一次氣勢磅礴、力量宏大的思維對接。改革開放以來的中國理論實踐是晚近的一個工作外顯。在這一歷史高地與思想制高點之下,問題不在於為什麼要保衛《資本論》,問題在於:保衛什麼以及如何保衛。

中西方在發展關係上的深入交流開顯了中國經濟學理論出場的必要性。是因為:中國經濟學不獨對中國歷史和經濟進行理論反映,同時是對於世界歷史和經濟之全部內容(它們在歷史時間上是通透的),從民族工作語言角度採取的一個深刻性書寫。例如,中國社會國家的經濟細胞是家庭(或家庭式的單位),不獨是商品單元,乃是商品和產品,從而具有產品社會和商品社會的兩重生長張力。其理論彰顯經濟形態社會發展總體:所謂的中國經濟的內在特質(中國特色),說到底,還在於反映和以歐美為代表的西方經濟的“同”與“不同”。

從這種意義上說,“走中國人的路,讓美國人去說”,絕不是一句毫無內容的虛妄之語。

中國經濟學具有豐富歷史內涵、文化折射力和現實涵容性,乃是馬克思主義經濟學發展含義上的最為新近的形式,是內容多姿多彩的時代的實踐形態、民族創新工作形態。對中國經濟學人而言,正確的方式固然是通過歷史,在實踐交匯中,復經由中華史和世界史的對接來完成這項光榮神聖的偉大任務。如此,社會主義與資本主義紐結關係將會得到求解與有效澄清。

中國經濟學論文集

中國經濟學論文集2.經濟學書架尚有幾本書刊可看

“名者言語文字也。言語文字,思之器也;以之窮理,以之喻人,莫能外焉。於是乎有界說之用,亦於是乎有分類之學。”可是如今,在計量和數學的大潮之下,經濟學書架之上,所擺放的時新讀物之中,尚有幾本書刊可供青年學生讀看?裡面的語言文字和數理邏輯,萎靡不振,又有幾位看家解得其中味?

如果說《資本論》時下備受人們關注、追捧,那一定是自欺欺人之語。這裡可以鏇即舉出時下誤讀誤解《資本論》的三種態度或工作現象:一是不能準確理解其作為歷史之學,二是使批判之學=批評之學,三是將之庸俗化為自由競爭資本主義之學。中西文化研究開拓者嚴復前者的問題在於沒有能力提升歷史之學為方法之學,而妄自陷入一域之學的歷史經驗主義;中者的問題在於一味教條地對待批判,工作墮落為單一語義的思想批判;後者的問題則在於把研究話語當行動,以文本尺度歷史,結果,既脫離《資本論》文獻群,亦塞入了空想者的種種論調,主觀通過死的文本藉以製造歷史發展上的對立。中國邏輯所求者“方法”也,實質規定乃是語言生產。中國人當中,近代西學先驅嚴復率先說明了語言生產的此種規定和性質:“邏輯此翻名學。其名義始於希臘,為邏各斯一根之轉。邏各斯一名兼二義,在心之意、出口之詞皆以此名。引而申之,則為論、為學。故今日泰西諸學,其西名多以羅支結響,羅支即邏輯也。如斐洛邏支之為字學,唆休邏支之為群學,什可邏支之為心學,拜訶邏支之為生學是已……是學為一切法之法,一切學之學……姑以名學譯之。蓋中文惟‘名’字所涵,其奧衍精博與邏各斯字差相若。”新學運動巨擘和先驅嚴復的話至今讀來震人耳目。名不正,則言不順。經濟學的語言如果皆由數學生產,經濟學隸屬於理科或自然學科意義的硬科學,那么其事將不成,其行將不正。

中西文化研究的開拓者——嚴復先生

中西文化研究的開拓者——嚴復先生但如果據此悲觀沉淪,說出一些自絕於《資本論》向前發展的話,那又是一葉蔽目,不見泰山,看不清人們“逃避”《資本論》的實質所在。一味地“解讀”和“捍衛”,使《資本論》的精神早已失去顏色,空留下科學皮囊。

一個不懂《道德經》、《史記》和《紅樓夢》的中國人,稱其“熟諳”《資本論》,如果不是專指對以英國為代表的16~19世紀歐洲史,特別是西歐發展史的了解這一點而言,那一定充分暴露出其對於歷史作品和科學作品的工作統一性及其結合方式的“高度”無知。對其而言,《資本論》從來就是死的文本。

鑒於此種情形,我無論如何沒有想到把本書處理成純科學作品:按照文獻綜述的工作體例,或計量經濟學的組織程式編排思想,形成“廢料進、廢料出”投入產出機制。以貫通的方式處置對象,即是設法給讀者更多思考空間,而不阻止“二度創作”。這種行文方法看似不規範,實則可算本書的一個極為可取之處。於此,該書在實效上可作為《資本論》之提高讀本,以“中級或高級政治經濟學”身份作為中國經濟學之研究導航;寫作特點:辯駁式,以回答“疑問”為謀篇布局,以解決“問題”為設計宗旨。這因應了國人的百年遺憾:儘管焚膏繼晷,前仆後繼,但在探索《資本論》邏輯方面其實並未獲得預想的——真正中國化的結果。這或許也並不能全部歸結於實踐的不成熟性,畢竟,對理論思維和民族工作內涵的雙重的重視不足不夠,足以掩殺對一切批判工作的正確認識,而執迷於盲目的科學語言王國。

相反,在中國語境下重整馬克思主義的各個工作組成,則需要在歷史和實踐的基礎上真正恢復它的大寫化的規定——方法和批判,以睿智的語言生產檢視政治經濟學批判和科學社會主義的建設行動,審視之,使之重新達成工作統一性。因此之故:

選題基於此歷史文化沉積和正值社會主義市場經濟進入深航期這一偉大發展時刻,以探求馬克思主義經濟學暨中國經濟學工作邏輯為宗旨和目標。整體藉助這一歷史洪流,以切近社會主義實踐之工作決心,賦予馬克思主義經濟學中國歷史蘊涵和中國工作內容,使之最終成為涵容人類全史之發展的“一塊歷史整鋼”和“一塊理論整鋼”。

思想價值鎖定在以切實可行的方式解決思想史與歷史本身之工作統一問題,在於對社會主義批判的大力倡導,並不遺餘力地踐行之,取得初步工作成效。

總之,奢望單純通過文本和馬克思交流,此路從來不通!回看和書寫歷史,乃是為了更好地指示發展,逾越知識盲點和現實盲點。

因此,對於從事社會主義市場經濟建設的中國人來說,《資本論》的寶貴財富乃是永不停息的前進,在於永遠的歷史指向性和對於實踐的貫通。

3.破除“現代唯識論”

世紀資本論

世紀資本論“吾人看歷史,須將自己放在歷史裡面,把個人生命與歷史生命通於一起,是在一條流裡面承續著;又須從實踐的觀點看歷史,把歷史看成是一個民族的實踐過程史。把自己放在歷史裡面,是表示:不可把歷史推出去,作為與自己不相干的一個自然對象看;從實踐看歷史,是表示:歷史根本是人的實踐過程所形成的,不是擺在外面的一個既成物,而為我們的‘知性’所要去理解的一個外在體。歸於實踐,所以區別‘理解’;置身歷史,所以區別置身度外。”若認可經濟學是一歷史科學分支,是由歷史學科轉化而來,上述話語需要遵守。事的科學源於物的科學,而高於物的科學。這是歷史的進路。

此種不良的理論傾向性可稱之為“現代唯識論”。而我們主張摒除知識論之至上主義主張,求發生學方法和工作邏輯。

要之,“事實是,西方現代文明在理論層面上具有強烈的二元對立傾向,一再把認識推向非此即彼的選擇……要么完全信賴‘理性’演繹邏輯,要么完全信賴經驗歸納,要么完全依賴形式主義理論,要么完全依賴實證主義經驗積累。而那樣的(同是科學主義的)傾向則引發了後現代主義懷疑一切的反應,走到相反的虛無主義極端。客觀主義與主觀主義的對立同樣(如此)。要么是像實證主義那樣完全信賴客觀性,以為事實絕對客觀,要么是像後現代主義那樣完全信賴主觀性,懷疑所有經驗證據。但是,西方本身的實踐的歷史並不像其理論傾向那么偏激,所體現的是客觀與主觀的雙向互動。”

自然科學的低的層級的研究是物的科學,確認物的客觀。自然科學高級別的研究是承認事的科學,確認物和事統一的客觀規定。實證主義把自然科學和社會科學予以混同了,在對象上把物理之物混淆為事理之事,進一步,又在研究對象上把事理之理歪曲為物理之理。在創建中國經濟學階段,到了重提事的科學的時候了。這不過是強調,學術研究要擺脫認識論的意識形態:以為人文社會科學完全可能具有數學和物理學那樣的普適性知識和絕對性理論。例如按照GDP增長知識觀察中國歷史,古代時期是遲滯不前的。可事實是,“中國以往由特殊自然條件與歷史條件所造成的專制主義、官僚主義與封建主義混合統治形態,根本就從本質上、從它內部的相互制約上永遠不許由它自身孕育出一個新的社會機能。這個結論是荒謬無稽的。‘遲滯發展’並不可理解為永不前進。中國由秦到清2000餘年中的社會經濟狀況,儘管還是停滯在同一社會史的階段上,然而,以秦漢的社會經濟生活與明清的社會經濟生活相比較,我們就容易發現後者無論在哪一方面,都向著近代化大大跨進了一步。”

《中國經濟原論》作者——王亞南先生

《中國經濟原論》作者——王亞南先生至此,該著作者能夠用更扼要的語言,精闢地指出中國工作體式概貌:(1)用老百姓能懂的話說——母子體例。母子相扣,不惟時間,也涵括空間,在理解性上可達及每一位中國人及其工作單位。(2)與馬克思的工作成果進行接合——從學科術語方面指認,即歷史的思維、語言、方法。歷史者,生長也,釀造主體規定——它的生成、生長的無始無終的發展過程(發生學)。(3)按中華大人文學科口徑,那就是行動的邏輯——實踐的路徑和行知的方法。(4)與辯證法成果及其語言體例進行接合——相生相剋的系統作用路徑或認知方法,是矛盾系統的多方面因素的協同共進。這是對馬克思所說的“我的辯證方法”(辯證法)的中國表達(母子和發生學的思維語言,以及行知和相生相剋的行動路徑)。

這種方法即統一之歷史科學工作方法(自然史和人類史的方法),即是指歷史實踐方法——批判方法,包括了對歷史本身及其生成運動的表達方式和諸般表現形態。毫不誇張地說,此種方式為中華工作系統所特有。“中華科學”從行動語境中生髮出來,消除了知識的神秘主義和不可知論的形而上性。這亦是消除“辯證法神秘化”之中國歷史用語,其在工作取向上去除認識的神秘主義、認識論的至上主義,徹底走歷史理解之路。

在中國化的馬克思主義的整體工作語境中,在進行發生學研究意義上,這些方法和思維形式仍應歸結為實踐態的理論與行動之方法。其經歷數千年文明演化和養成之後,在現代思維體式薰陶之下,於當代中國重又激活,綻放出瑰麗的、獨特性的工作魅力來。中國化的理解與工作體系標識出:該著所充分展示之中華傳統方法的歷史沉澱,已然和馬克思所倡導的本真的工作批判方法進行了時代性融合,《資本論》已同時成為“中國化的《資本論》”。

據之,該書寫給那些正在思索著的人,並且人們願意思考歷史,即能夠用歷史進行思考!從一味著眼於“解讀”的文本學路徑的毅然走出旨在破除抽象囈語,尤其是關於抽象個體理性的種種說辭;而以歷史為一以貫之的工作線索,就在於紐結個體的政治單元與集體的政治單位,以此方式查明社會歷史的經濟行動。此乃歷史為根、馬克思主義為本、國情為鑑基礎上的“中學為體 西學為用”。這需要大寫化的理論工作與之對應。

要之,全書宣揚以下的書寫主題,並在經濟領域內認真做好這些工作:

回家——國學和馬克思主義的時代結合;

回歷史——回到馬克思的本真的工作批判方法,即堅持歷史生產認識;

回中國——中華歷史和世界歷史的接合中的生產語言和認識。

《史記》

《史記》中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華。中國歷史、中國思維、中國語言具有強大的文化養成性,故而需要從發展的多面性特質上生產科學語言和認識。故而一方面,我們承認現代科學——作為自然科學和社會科學之分化發展——屬於西方社會特別是資本主義文明的產物,相較而言,中國古代社會屬於各學科尚未分化且統一於大人文科學之發展階段。另一方面,又須勇於站在中國歷史之甲板,眺看西方科學之海洋。在新時代背景下,我們需要努力推出內涵豐富、形式多樣、別具一格、工作針對性強的具有濃烈中華文化氣息和國際化發展氣場之本土性質作品來。是為“新中學為體、西學為用”。

總之,以實踐化的系統邏輯生成為紐帶,全面兌現政治經濟學批判的工作主旨,以此指導經濟形態社會特別是中國經濟形態社會之理論建構。該書的最終旨趣毋寧說在於書寫歷史,工作目的即在於在廣大化的路徑上揭露經濟學的真相,乃還原事實,呼籲行動!該著以這一工作和行動獻給中國政治經濟學建構!

吾道悠悠,文心忡忡。中國人果真能正確地閱讀與運用好《資本論》嗎?作為一種努力方向,本當知難而進。魔高一尺,道高一丈,愈進愈阻,愈阻愈進,永無止息。可見,作為該選題上的寫作,想做好做精,實為不易。如上交代,“居高而思”約束條件恐怕就是工作體例和內容,所以我們亦不能不就其“特色”做出正面澄清,給出恰當說明。按照王亞南的看法,既有的作為舶來品的經濟學如果不加以改造,對民族、國家委實是當作一種文化侵略或思想麻醉的武器,以阻止該國的社會經濟改造按照自己民族的意願進行。因此,儘管科學無國界,“但如果把我們所要求創立的政治經濟學,解釋為特別有利於中國人閱讀,特別能引起中國人的興趣,特別能指出中國社會經濟改造途徑的經濟理論教程,那又當別論了……在這裡所規定的供中國人研究的政治經濟學的內容,實際無非就是一個比較更切實用的政治經濟學讀本。”凡此種種研究目的,皆為盡最大可能掃除觀念之塵霧和行動之障礙而設定。該著鋪設的理論架構是“大象無形”的,方法論線索則至為明確。

老子與《道德經》

老子與《道德經》作品目錄

寫在前面

第一部分行動的語境:批判和建構[總論]

馬克思資本論

馬克思資本論第一篇 總問題提出的背景、意義和策略

第一章 《資本論》:是“現實的歷史”,還是“現實的歷史”批判?對《“現實的歷史”:〈資本論〉的存在論》的批判

“現實的歷史”:《資本論》如何破解“存在的秘密”?

商品和二重性:是存在論,還是存在批判?

貨幣和等價性:是社會存在論,還是社會存在批判?

資本和資本的邏輯:是現實的社會存在論,還是歷史的社會存在批判?

“現實的歷史”批判:《資本論》如何破解“認識的秘密”?

第二章 《21世紀資本論》缺少了什麼?

過程分析之一:α→β→r

過程分析之二:s→g→β

過程分析之三:r>g

簡短的結語

第三章 政治經濟學是怎樣的科學?

楔子

政治經濟學對象

行動主義邏輯

歷史學家和經濟學家——工作如何展開

第二部分經濟形態社會理論地基:社會主觀批判[方法論和思想史批判統一形態]

《資本論》扉頁

《資本論》扉頁第二篇 馬克思主義工作地基:經濟形態歷史觀批判

第四章 勞動一般的理論與實踐

楔子

價值(形式)

剩餘價值(形式)

抽象勞動——存在規定抑或存在者的形成

第五章 馬克思主義概念

楔子

馬克思主義的元概念

唯物主義的全概念

唯物主義的工作統一

第六章 政治經濟學的方法

楔子

重提二版跋

馬克思如何逾越黑格爾——實現哲學

馬克思如何逾越李嘉圖——實現科學

反思科學抽象法

1975年中文版《資本論》

1975年中文版《資本論》第三篇 資產階級工作地基:經濟形態社會觀批判

第七章 解釋學及其謬誤性

楔子

資產階級物象二重性

物的解釋學

資產階級解釋結構

第八章 古典主義及其批判(同盟者·反叛者)

楔子

所謂斯密問題

被歷史難倒的李嘉圖

向康德主義的進軍

第九章 新古典主義及其批判(康德主義路線之一·立的基礎)

楔子

研究對象的改造

理性主義狡辯

理論繁榮之路

第十章 新制度主義及其批判(康德主義路線之二·破的基礎)

楔子

真實的科斯

虛假的科斯

廢墟中的景觀

第三部分經濟形態社會理論建築:社會客觀批判[客觀邏輯和主觀邏輯統一形態]

2004年中文版《資本論》

2004年中文版《資本論》第四篇 馬克思的批判邏輯:歷史批判之導入

第十一章 存在的秘密(對知識論或存在論的巧妙一擊·哲學11條)

楔子

唯物主義客體

唯物主義主體

二者的結合——對象(規定)之生成

第十二章 認識的秘密(對知識論或存在論的完美一擊·經濟學8條)

楔子

唯物主義歷史對象

唯物主義社會對象

二者的結合——研究對象(規定)之生成

第五篇 政治經濟學工作邏輯:《資本論》究竟怎樣煉成

卡爾·馬克思

卡爾·馬克思第十三章 歷史發生學(資本的時間與存在·客觀邏輯之一)

楔子

轉化史I

轉化史II

資本生產史——資本主義生產的歷史界限

第十四章 系統發生學(資本的空間與存在·客觀邏輯之二)

楔子

運動史I

運動史II

資本流通史——資本的生產界限和流通界限

第十五章 現象發生學(時間存在和空間存在的批判實踐結構·客觀邏輯之三)

楔子

生活史I

生活史II

資本積累史——自我再生產和資本的總界限

第十六章 認識發生學(資本主義的認識·主觀邏輯發展)

楔子

範疇史I

範疇史II

資本批判史——資產階級認識的歷史界限

第四部分經濟形態社會理論運用:中國經濟學提要暨大結局[歷史和思想統一形態]

偉大的《資本論》

偉大的《資本論》第六篇 蘊涵中國歷史規定的批判邏輯:對馬克思革命的繼承和超越

第十七章 機器到金融的發展(馬克思以後時代的客觀邏輯·歷史脈絡)

楔子

工廠的發展

金融工廠的發展

第十八章 歷史到科學的發展(馬克思以後時代的主觀邏輯·舉要刪蕪)

楔子

辯證法工作原像問題

科學(方法)工作原像問題

第十九章 生產一般的理論與實踐(人類史前時期發展邏輯總括·市民暨資本批判)

楔子

商品社會工作邏輯問題

產品社會工作邏輯問題

《資本論》1-3冊

《資本論》1-3冊————

主要參考文獻

作品架構

〔楔子〕

我們選取全書的“第一個楔子”,全部摘錄如下,以饗讀者:

第三章政治經濟學是怎樣的科學?

歸去來兮!田園將蕪,胡不歸?

——題引

楔子(一)

在人類歷史上存在著和古生物學中一樣的情形。由於某種判斷的盲目性,甚至最傑出的人物也會根本看不到眼前的事物。後來,到了一定的時候,人們就驚奇地發現,從前沒有看到的東西現在到處都露出自己的痕跡。對法國革命以及與之相聯繫的啟蒙運動的第一個反應,自然是用中世紀的、浪漫主義的眼光來看待一切,甚至像格林這樣的人也不能擺脫這種看法。第二個反應是越過中世紀去看每個民族的原始時代,而這種反應是和社會主義趨向相適應的,雖然那些學者並沒有想到他們和這種趨向有什麼聯繫。於是他們在最舊的東西中驚奇地發現了最新的東西,甚至發現了連蒲魯東看到都會害怕的平等派。(馬克思:《1868年3月25日致恩格斯》)

(二)

所謂“社會主義社會”不是一種一成不變的東西,而應當和任何其他社會制度一樣,把它看成是經常變化和改革的社會。它同現存制度的具有決定意義的差別當然在於,在實行全部生產資料公有制(先是國家的)基礎上組織生產。(恩格斯:《1890年8月21日致奧•伯尼克》)

(三)

廣義經濟學,研究歷史上各種經濟構造的發生、發展與沒落及其互相轉變的法則……並不僅是為了求得經濟學的知識才去研究一切經濟構造,而實在是為了求得社會的實踐的指導原理才去研究它們。即是說,我們不是為理論而理論,為科學而科學,而是為了經濟上的實踐才研究經濟學。(李達:《經濟學大綱》)

(四)

當今,不套用直接或間接與馬克思的思想相聯繫的一整套觀念,不將自己置身於馬克思所確定和描繪的思想範疇,要想書寫歷史是不可能的。人們甚至想知道做一名歷史學家與做一名馬克思主義者之間到底有什麼樣的區別。(福柯:《權力與知識》)

(五)

個人變為一無所有的工人,這本身是歷史的產物。(馬克思:《政治經濟學批判大綱》)

保衛資本論內封面

保衛資本論內封面(六)

在過去一切歷史階段上受生產力制約同時又制約生產力的交往形式,就是市民社會……這個社會是以簡單的家庭和複雜的家庭,即所謂部落制度作為自己的前提和基礎的……從這裡已經可以看出,這個市民社會是全部歷史的真正發源地和舞台,可以看出過去那種輕視現實關係而局限於言過其實的歷史事件的歷史觀何等荒謬。(馬克思和恩格斯:《德意志意識形態》)

(七)

如果理論、神學、哲學、道德等等和現存的關係發生矛盾,那么,這僅僅是因為現存的社會關係和現存的生產力發生了矛盾。不過,在一定民族的各種關係的範圍內,這也可能不是因為現在該民族範圍內出現了矛盾,而是因為在該民族意識和其他民族的實踐之間,亦即在某一民族的民族意識和普遍意識之間出現了矛盾……既然這個矛盾似乎只表現為民族意識範圍內的矛盾,那么在這個民族看來,鬥爭也就限於這種民族廢物,因為這個民族就是廢物本身。(馬克思和恩格斯:《德意志意識形態》)

(八)

我繼續讀中國舊小說和故事,有一天我忽然想到,這些小說有一個特別之處,就是裡面沒有種地的農民。人物都是勇士、官員或者文人學士,沒有農民當主角。小說的內容,我發覺它們全部都頌揚武人,頌揚人民的統治者,而這些人是不必種地的,因為他們擁有並控制土地,並且顯然是迫使農民替他們耕作的。(毛澤東:《毛澤東一九三六年同斯諾的談話》)

(九)

只有一點我完全同意蒲魯東先生,這就是他對社會主義溫情的厭惡。(馬克思:《1846年12月28日致帕•瓦•安年科夫》)

(十)

敘述不是教條式的(如大多數教科書那樣),而是按經濟發展的各個時期依次敘述,也就是依次敘述原始氏族共產主義時期、奴隸制時期、封建主義和行會時期、最後是資本主義時期。政治經濟學正應該這樣來敘述。百分之九十九的政治經濟學入門書,正好沒有做到這一點。它們的缺點,主要不在於通常只談一種社會經濟制度(即資本主義),而在於它們不會把讀者的注意力集中到這個制度的根本特點上去;不會清楚地確定這個制度的歷史意義,指出這個制度的產生過程(和條件)以及今後的發展趨勢;不會把現代經濟生活中的各個方面和各種現象看成是一定社會經濟制度的組成部分,看成是這個制度的根本特點的表現……只有唯物主義歷史觀才能澄清這種混亂,才能廣泛地、有條理地、精明地觀察社會經濟的特定結構,把它看作人類整個社會生活特定結構的基礎。(列寧:《評亞•波格丹諾夫<經濟學簡明教程>》)

(十一)

正因為如此,我現在說,不僅馬克思主義的經濟學需要革新,馬克思主義本身也需要革新。因為馬克思決不像我們的大學教授們所說的那樣是單純的經濟學家。如果你們通讀《資本論》,那么在每一頁上你們都會看到許許多多可以劃歸社會學或歷史學的東西。但是馬克思是一位偉大的思想家,作為偉大的思想家,他絲毫不在乎那種分類,而是如實地對社會發展進行完整的考察。(盧卡奇:《盧卡奇自傳》)

(引自:保衛《資本論》——經濟形態社會理論大綱--社會科學文獻出版社_2014年版,三十七至三十九頁)

《保衛資本論》立體圖影

《保衛資本論》立體圖影〔四部歷史〕

發生學需要更多的歷史資料去佐證、發展,從而成為一種經典方法。

保衛資本論縮圖

保衛資本論縮圖《保衛資本論》巧妙說明了中國人所慣常運用的發生學:歷史發生學、系統發生學、現象發生學、認識發生學,且說明四者的內在關係,和《資本論》邏輯一體。所謂《保衛資本論》的“四部歷史”,指的是該著四部分六篇,“1+19”結構安排,即寫在前面和十九章正文。

該著全名是《保衛資本論:經濟形態社會理論大綱》。該著為馬克思主義經濟理論研究專論。書名取歷史理論之義。價值(形式)——貨幣(形式)——市場價值(形式),剩餘價值(形式)——資本(形式)——生產價格(形式),是商品經濟形態社會的理論形態範疇。即政治經濟學批判,或者說勞動價值論基礎上的剩餘價值分析。另外,就唯物史觀而言,產品經濟形態社會和商品經濟形態社會“相生相剋”。由此產生“共同體——自由聯合”的發展。這個理論指出:政治經濟學的對象是一定歷史形態的生產關係。政治經濟學的研究對象是“生產方式+生產關係+交往關係”。總的來說,這是一部中國方法論著作。

四部分結構:

第一部分 行動的語境:批判和建構[總論]

第二部分 經濟形態社會理論地基:社會主觀批判[方法論和思想史批判統一形態]

第三部分 經濟形態社會理論建築:社會客觀批判[客觀邏輯和主觀邏輯統一形態]

第四部分 經濟形態社會理論運用:中國經濟學提要暨大結局[歷史和思想統一形態]

它寫出了“四部歷史”。說明保衛《資本論》,是如何“煉成”的!!

教育史(第一部分)——西方經濟學批判理解史(第二部分) ——政治經濟學史(第三部分)——社會主義市場經濟史(第四部分)。這是一個“偉大的基本思想”。

《保衛資本論》簡圖

《保衛資本論》簡圖1.關於“教育史”

歸去來兮!田園將蕪,胡不歸?

——摘自陶淵明《歸去來兮辭》

2.關於“西方經濟學史”

(解釋學)

《相思· 江上贈李龜年》(唐) 王維

紅豆生南國

春來發幾枝

願君多採擷

此物最相思

〔解釋結構的演進過程〕

資產階級物象二重性

古典主義批判

新古典主義批判

新制度主義批判

假的發生學/美學經濟學

3.關於“政治經濟學史”

馬克思與政治經濟學批判

馬克思與政治經濟學批判(發生學)

《浣溪沙》

(宋) 李清照

繡面芙蓉一笑開,斜飛寶鴨襯香腮。眼波才動被人猜。

一面風情深有韻,半箋嬌恨寄幽懷。月移花影約重來。

存在的秘密

認識的秘密

歷史發生學:《資本論》第一卷

——————————————————

系統發生學:《資本論》第二卷

現象發生學:《資本論》第三卷

認識發生學:《資本論》第四卷

4.關於“社會主義市場經濟史”

雄關漫道真如鐵

吳剛捧出桂花酒

而今邁步從頭越

——摘自毛澤東詩詞《憶秦娥·婁山關》、《蝶戀花·答李淑一》

——————————————————————

鴻蒙開天不為情,世事似似磨人心。忽感孑孓仙境冷,藻耀高翔下凡塵。身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通。叢菊兩開他日淚,孤舟一系故園心。

草色煙光殘照里,黯黯生天際。眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。蓬山此去無多路,青鳥殷勤為探看。衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。

(本書作者集句)

經濟學和文學的相通

經濟學和文學的相通——————————————————————

全書結構的演進過程

錦瑟無端五十弦,一弦一柱思華年。

——《錦瑟·起聯》(唐)李商隱

莊生曉夢迷蝴蝶,望帝春心托杜鵑。

——《錦瑟·頷聯》(唐)李商隱

望帝春心托杜鵑,佳人錦瑟怨華年。詩家總愛西崑好,獨恨無人作鄭箋。

——《論詩絕句》(金)元好問

滄海月明珠有淚,藍田日暖玉生香。

——《錦瑟·頸聯》(唐)李商隱

此情可待成追憶,只是當時已惘然。

——《錦瑟·結聯》(唐)李商隱

【邏輯構思的中樞】

存在的秘密哲學11條

認識的秘密經濟學8條

→歷史批判的工作導入——馬克思之革命和超越

看起來,“保衛《資本論》:經濟形態社會理論大綱”是《資本論》的中國本土化改造。我們知道,陶淵明、李清照、杜甫、毛澤東、李商隱、王維、辛棄疾,等等,這些古今大詩人、大詞人的詩作詞作,皆在“保衛《資本論》”收錄之列。對這么個奇怪的事:《保衛資本論》中擁有眾多的“判詞”,也就見怪不怪了。其取《紅樓夢》判詞之義,同時,是政治經濟學意蘊的特殊“下定義”!!或作為題引,或作為楔子,或作為議論之鋪墊,發揮了巨大的作用,生出藝術效果來。

〔發生學〕

該著在成書前分別發表四篇《資本論》“發生學文章”。

《<資本論>第一卷的邏輯:歷史發生學》.《當代經濟研究》2011年第7期:

【摘要】概括起來說,《資本的生產過程》實踐的邏輯是:第1篇——商品(貨幣)躍身為貨幣(商品)過程,說明資本發生的前史;第2篇——貨幣轉化為資本過程,說明資本發生的轉化史;3~6篇——剩餘價值生產過程,說明資本發生的正在進行史;第7篇——資本積累過程,說明資本發生的整體運動史。資本(歷史)發生學提煉資本主義的生成和發展原則,使《資本論》成為資本主義社會有機結構的系統邏輯學。該特殊邏輯旨在統一研究對象和研究方法,高度凸顯政治經濟學的學科方法論。

《<資本論>第二卷的邏輯:系統發生學》.《當代經濟研究》2012年第1期:

【摘要】《資本的流通過程》即《資本論》第二卷,是對“階級科學”的具體實踐、對“階級結構”的具象化。第1篇刻畫資本循環運動條件,說明資本結構一次系統的生成過程;第2篇刻畫資本周轉運動條件,說明資本結構多次系統的生成過程;第3篇以資本結構的活的層級遞進運動為基礎和依託,刻畫並說明社會再生產整體系統的生成過程。實踐行程內在化了歷史和存在的結合,將其構造為特殊科學和特殊方法。系統發生學的方法論意蘊在於達成對“辯證法主義”、“科學主義”的內在抵制,從根本上拒絕一切非歷史的現象主義和解釋學的分析進路。

《<資本論>第三卷的邏輯:現象發生學》.《經濟評論》2012年第1期:

《資本論》內容概要

《資本論》內容概要【摘要】《資本論》作為總體邏輯,是對統一歷史對象——資本主義社會——的發展過程和運動形式的概括。第三卷作為現象發生學與第一卷和第二卷共生,揭明資本存在的“秘密”:1-3篇以價值具體地生長為資本主義價格的過程,說明經濟利潤的一態系統;4-6篇以“階級鬥爭Ⅰ”的社會生長過程——利潤率趨向下降的現實展開機制,說明經濟利潤的多態系統;以“階級鬥爭Ⅱ”的社會生長過程——利潤率趨向下降的深化形式,說明經濟利潤的虛擬運動系統;終篇以階級生活圖像的定格化過程——“分配假象”及其破除,揭明資產階級認識論的規定性。研究表明:政治經濟學批判與階級分析是等同的方法論範疇,旨在根除“偽科學”對經濟理論建構的影響,終結“庸俗”,使科學還原為推動歷史生長的革命性力量。

《<資本論>第四卷的邏輯:認識發生學》.《當代經濟研究》2012年第10期:

【摘要】《資本論》第四卷實踐的邏輯是:範疇發生的認識機理。在這種意義上,它使範疇的“生產”實踐化,首要性地貫徹了“認識”由“歷史”生產的原則。歷史部分和理論部分的相互構成形成總的寫作邏輯,歷史部分確立了後續研究的理論指針。方法論意蘊是:(1)根據歷史生產方式的“自然生長”,顯露範疇的核心的生理結構———(剩餘)價值;(2)由範疇生產上的層級運動,揭示“結構生長”的歷史性;(3)通過“理論”的總體生產,最大程度地彰顯方法論批判和認識論批判的內在結合性,具象出政治經濟學批判的實踐工作路線。因此,它否決了考茨基非法編纂《剩餘價值學說史》的錯誤要求。《資本論》整體上也就統一了“兩種認識發生學”,即歷史(發展)的邏輯和認識(發展)的邏輯,統一了歷史的方法與範疇的方法。這種整體性研究樹立了政治經濟學方法論的構造典範。

《保衛資本論》作者

《保衛資本論》作者《發生學與中國經濟學研究》.《經濟理論與政策研究》2012年第5輯;《發生學與中國經濟學建構:一個引論》.《中國經濟問題》2013年第2期 。

【摘要】《資本論》的邏輯與方法論規定是發生學。其指向於研究與言說“歷史”,旨在弘揚與推進對歷史學發動“哥白尼革命”意蘊之經濟學建構道路,使範疇落實在批判原則之上,貫徹於歷史規定性之中。但是,資產階級庸俗經濟學對這種道路和理論實踐行動進行了“逆轉”,推行庸俗化的解釋學與非批判的科學主義主張,旨在相反將經濟學淪落為特殊門類的自然科學。其理論工作特徵是進行世界-社會認識預設構圖全面玩弄解釋學語言實踐謀求自然科學主義最高形式和規範是數學主義規劃。由於存在種種問題,——就中國而言,主要集中在思維與語言工作體式出現“錯位”之上,馬克思之後的研究努力未能有效實現“反逆轉”。真正的出路即在於實現“重構政治經濟學”意蘊的經濟學建構。在此基礎上,本文提出歷史和實踐化的工作原則與主張,以免除中國經濟學研究政治經濟學研究的中國化重新鎖入“解釋學困境”危局之可能。首先,應繼續堅持歷史科學基礎上的實踐建構之路。其次,需要確實為此而防止研究中以“科學化”之名,行“去歷史化”理論實質之企圖。再次,應進而體會到“回到馬克思”的口號其實是偽的,因為與馬克思交會的真實性途徑乃是通過歷史和實踐,絕不是文本本身。最後,政治經濟學實踐之路歸根結底旨在衝破資產階級科學主義思維束縛之牢籠,而又始終能夠在於最終解除解釋學語言束縛之牢籠。

【摘要】從時代條件出發,需要對馬克思主義辯證法中蘊涵的本真思想進行認識還原,達成對資產階級經濟學及一切非批判的和庸俗化了的經濟思想之確實批判,同時確實依據實踐態的歷史對之加以思維還原和語言還原,實現辯證法時代轉向———工作思維及工作語言的具體化、民族化。馬克思主義經濟學建構之路只能歸結為唯物主義史觀上的一個“具體發生學”,乃是在開放結構中不斷予以實踐錨定的規定。這一實踐邏輯工作路線旨在徹底衝破“資產階級牢籠”、大寫化和凸顯“唯物主義發生學”。具有如下工作內涵:以“唯物主義邏輯”實踐化理解研究對象結構,引出認識生產的社會規定性;以“唯物主義辯證法”規定性摒棄科學主義,全面拒絕解釋學的主張。從而其作為“唯物主義認識論”,乃是要求於實踐發展域中重構理論,尋求經濟學的“本質”。這種以歷史實踐主義為取向的認識生產即是關於中國經濟學的寫真,它圖畫了經濟學的內涵底蘊。

〔中國元素〕

我們引全書最後一章的“楔子”(謝幕和總結的開場白)

《保衛資本論》彩圖

《保衛資本論》彩圖第十九章 生產一般的理論與實踐

(人類史前時期發展邏輯總括 • 市民暨資本批判)

而今邁步從頭越

——題引

楔子(一)

生產方式是光禿禿的骨架,需要馬克思的歷史分析過程賦予其血肉,這一過程的基礎就是“理解各種不同的人類社會及其相互作用,理解這些社會的歷史動力。”(T.C.帕特森:《馬克思的幽靈——和考古學家會話》)

(二)

五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛矣;雞豚狗彘之畜,無失其時,七十者可以食肉矣;百畝之田,勿奪其時,數口之家可以無飢矣;謹庠序之教,申之以孝悌之義,頒白者不負戴於道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不飢不寒,然而不王者,未之有也……無恆產而有恆心者,惟士為能。若民,則無恆產,因無恆心。苟無恆心,放辟邪侈,無不為已。(孟子:《孟子•梁惠王》)

(三)

因此,最發達的機器體系現在迫使工人比野蠻人勞動的時間還要長,或者比他自己過去用最簡單、最粗笨的工具時勞動的時間還要長。(馬克思:《政治經濟學批判大綱》)

(四)

任何時候,我們總是要在生產條件的所有者同直接生產者的直接關係——這種關係的任何當時的形式必然總是同勞動方式和勞動社會生產力的一定的發展階段相適應——當中,為整個社會結構,從而也為主權和依附關係的政治形式,總之,為任何當時的獨特的國家形式,發現最隱蔽的秘密,發現隱藏著的基礎。不過,這並不妨礙相同的經濟基礎——按主要條件來說相同——可以由於無數不同的經驗的事實,自然條件,種族關係,各種從外部發生作用的歷史影響等等,而在現象上顯示出無窮無盡的變異和彩色差異,這些變異和差異只有通過對這些經驗上已存在的情況進行分析才可以理解。(馬克思:《資本論》第三卷)

(五)

亞細亞形式必然保持得最頑強也最長久。這取決於亞細亞形式的前提:單個人對公社來說不是獨立的,生產的範圍限於自給自足,農業和手工業結合在一起,等等……生產方式本身越是保持舊的傳統,——而這種傳統方式在農業中保持得很久的,在東方的那種農業與工業的結合中,保持得更久。也就是說,占有的實際過程越是保持不變,那么,舊的所有制形式,從而共同體本身,也就越是穩固。(馬克思:《政治經濟學批判大綱》)

(六)

丘也聞有國有家者,不患寡而患不均,不患貧而患不安。蓋均無貧,和無寡,安無傾。(孔子:《論語•季氏》)

國學與馬克思主義

國學與馬克思主義(七)

合作社同資產階級的股份公司相比,管理得一樣好,而且廉潔得多。(恩格斯:《1890年8月21日致奧•伯尼克》)

(八)

當然,作為個人勞動的目的的分散的私有制轉化為資本主義私有制,同事實上已經以集體生產方式為基礎的資本主義所有制轉化為公有制比較起來,必然要有更長的時間、更多的努力和痛苦。前者是少數掠奪者剝奪民眾,後者是民眾剝奪少數掠奪者。“資產階級無意中造成的工業進步,使勞動者通過聯合而達到的革命團結逐步代替了他們由於相互競爭而造成的孤立狀態。於是,隨著大工業的發展,資產階級賴以生產和占有產品的基礎本身也就從它的腳下被挖掉了。它首先生產的是它自身的掘墓人。資產階級的滅亡和無產階級的勝利是同樣不可避免的……在現存的同資產階級對立的一切階級中,只有無產階級是真正革命的階級。其餘的階級都隨著大工業的發展而日趨沒落和滅亡,無產階級卻是大工業本身的產物……中產階級,即小工業家、小商人、手工業者、農民,他們同資產階級作鬥爭,都只是為了維護中產階級自身的生存……他們是反動的,因為他們力圖使歷史的車輪倒轉。”(馬克思:《資本論》法文版)

(九)

“在中世紀,馬克思所說的以自己勞動為基礎的個人所有制,甚至在經濟關係方面,既不是唯一的,也不是主要的因素。除它之外,還有許多其他的東西,但馬克思所解釋的辯證方法{莫非是米海洛夫斯基先生所歪曲的辯證方法嗎?}卻不主張研究這些東西……所有這些公式顯然不能表現出歷史現實的全貌,甚至也不能表現出它的局部情況,而只能滿足人們喜歡把任何事物都想像為它的過去、現在、將來的那種愛好。”米海洛夫斯基先生,甚至您的歪曲捏造的手法也單調得令人作嘔!他在馬克思的只求表述資本主義現實發展過程的公式里,先偷偷塞進三段式證明任何東西的意圖,然後斷定馬克思的公式不符合這個由米海洛夫斯基先生強加於它的計畫(第三階段恢復的只是第一階段的一個方面,而把其餘各方面略去了),並隨隨便便地做出結論說:“這個公式顯然不能表現出歷史現實的全貌!”(列寧:《什麼是“人民之友”以及他們如何攻擊社會民主黨人?》)

(十)

一切文明民族都是從土地公有制開始的。在已經經歷了某一原始階段的一切民族那裡,這種公有制在農業的發展進程中變成生產的桎梏。它被廢除,被否定,經過了或短或長的中間階段之後轉變為私有制。但是在土地私有制本身所導致的較高的農業發展階段上,私有制又反過來成為生產的桎梏——目前無論小地產或大地產方面的情況都是這樣。因此就必然地產生出把私有制同樣地加以否定並把它重新變為公有制的要求。但是,這一要求並不是要恢復原始的公有制,而是要建立高級得多、發達得多的共同占有形式,後者遠不會成為生產的障礙,相反地它才將使生產擺脫桎梏……(恩格斯:《反杜林論》)

(十一)

我們從歷史進程中工作取出兩個權力體系:(1)生產力體系——以人的物化為發展指向性,或曰第一權力體系;(2)生產關係體系——以物的人化為發展指向性,或曰第二權力體系。權力體系乃是相互嵌套的工作系統,不是簡單並列的兩個概念層次。第一體系說到底是發展了客體的力量,使客體成其為如下之完整的存在規定:出發點是客體,通過不斷吸納主體的規定,成型為完善的客體發展體系,——在這裡,被吸納的主體實際是作為“客體”看待的。馬克思在四重義項上運用生產力概念:一是生產條件,二是從生產條件來看的生產形式,三是客體,四是從客體角度對待和運用的主體概念。第二體系應由第一體系方面進行“鳥瞰”,其說到底在於發展和匯聚主體的力量,使之成為“社會”:出發點是主體——主體權力的規定——主體對客體的占有或支配,通過不斷內含客體發展內容,使客體越來越“智慧型化”,通過客體發展出越來越有效服務主體,使客體成為“智慧型自然”,而主體自身亦得以進化。以上其實講述的是主體概念不斷完善和成型化之漸進過程。馬克思同樣在四重義項上運用生產關係概念:一是生產形式,二是從生產形式來看的生產條件,三是主體,四是從主體角度對待和運用的客體概念。前一體系方面的核心工作內容是“知識關係”(主體對於客體世界的物質了解),這個過程是永無止境的開放和發展過程,直至使主體自身同樣成為物質系統的智慧型組成——所謂人的物質化。後一體系方面的核心工作內容是“財產關係”,即物以人格化的關係成為人的系統的組成。因此無論生產力或生產關係,均是典型存在者的具體或抽象規定,它們均是歷史用語,而非一般的科學用語。扼要地講,族民、社會勞工是由主體力量激發出來的社會權力結構:前者是“直接”激發類型,相較而言,後者是“間接”激發類型,經歷“市民→資本”的迂迴發展過程。而尤其要指出,族民→社會勞工是中國主體系統的生成,即特殊社會形態的演變和緩慢分化的過程。市民、資本則代表了純淨化的經濟運動(馬克思集中探討的資本的大寫概念乃是純淨化的經濟政治一體的資本的發展規定),即作為系統客體的概念(社會力量依靠客體的集成激發而出),其指示經濟這一規定的生髮、成長、演化、演變的質性過程。主體和客體在權力結構類型上固然相異,甚至截然對立,但是它們彼此依存、統一。整體看,這就是人類勞動過程文明規劃的“歷史態”和“現實態”。(本書作者)

(十二)

大國須有理論。我們應以中國人的資格來研究政治經濟學,所謂中國經濟學。蓋言中國歷史,蓋言中國歷史對世界史的貢獻和養成性;蓋言中國思維,蓋言中國思維對經濟學內涵和工作體系的原創性;蓋言中國語言,蓋言中國語言對人文精神的歷史創造性的開發和運用;蓋言中國實踐,蓋言中國實踐對經濟形態的型塑與開墾,對世界經濟的支撐與培植。所謂中國經濟學,一言以蔽之,即基於中國歷史的經濟學。在當下,具有時代性工作內涵的馬克思主義理論經濟學在內容和形式上則要面向套用、面向實際和面向未來,同時面向社會主義運動,以打造和不斷推出具有民族文化底蘊和工作涵養的豐富的、多彩的經濟實踐體系。(本書作者)

(十三)

一個民族要想站在科學的最高峰,就一刻也不能沒有理論思維。(恩格斯:《<反杜林論>舊序•論辯證法》)

(引自:保衛《資本論》——經濟形態社會理論大綱--社會科學文獻出版社_2014年版,六百零五至六百零八頁)

《保衛資本論》剪影

《保衛資本論》剪影許光偉在“《我為什麼與如何寫<保衛資本論>》.《政治經濟學報》2015年第4卷”中系統談到:

目前,和《資本論》有關的研究不外乎分成三類:原典解讀,如衛興華教授2014年推出的《資本論簡說》、《資本論精選講解》;“新解”《資本論》,或所謂的“新資本論”;再就是批判與解讀、理論整合與建設相結合,以此尋求中國原創思維的多路向發展的方法論性質的論著。毫無疑問,拙著隸屬最後一類。

進入新世紀以來,我國《資本論》研究方興未艾,漸漸迎來“保衛《資本論》”時代。2013年後,伴隨著《21世紀資本論》、跟大衛·哈維讀《資本論》、《重讀<資本論>》和《資本論的哲學》等一大批國外譯著的湧入,熱潮更加迭起。所闡說的《保衛<資本論>——經濟形態社會理論大綱》(社會科學文獻出版社,2014年版)的創作宗旨、邏輯路徑、理念和所運用的特別“方法”,構成一篇嚴格意義的跋文。這又可稱之為遲到的“後記”。

就創作背景看,該書的出爐取決於以下研究事實:中國人如何恰當地對待與運用好來自“西方”的經典著作,既為我所用,又體用結合,相得益彰;老實說,這是一個棘手的問題,亦是高度突出歷史和現實、理論和實踐結合的時代話題。

《道德經》和《資本論》具有結構的“巧合”:道和德的規定的相互推動和彼此間的有機交融。《資本論》在成書結構上分成四個層次:歷史發生學(道,歷史生產→再生產過程);系統發生學(德,再生產→流通過程);現象發生學(道和德的生活形式,流通→生活過程);認識發生學(道和德的認識形式,生活→認識過程)。這其實是邏輯發展的必然,摹寫的是“以歷史生產為基礎的時間過程”、“以社會再生產為基礎的空間過程”、“以流通為基礎的現象過程”、“以經濟生活批判為基礎的認識過程(抽象上升到具體)”。這種辯證法的“四肢結構”完成了對社會歷史有機體的整體刻畫,書寫一部商品經濟形態的“整史”。歷史的理論概念、批判=發展的方法論概念,從中得以發掘出來;進一步,中國社會主義市場經濟的根據,亦可以從中得到鎖定。整體看,這是“保衛”的學術涵義和建設路徑。

這種統一歷史的進路創造性地規定了“歷史科學”,其以極高的智慧統一了人類生產的“歷史”和“邏輯”,清晰地說明了經濟學的方法論,大大拓展了既有《資本論》研究的領域,使之獲得向新時代生長的“國學馬克思主義”視野,以切實獲取“重讀”“重寫”互構意義的運動和理解張力。

又在“《〈政治經濟學批判〉導言》邏輯解析——文本問題、科學抽象法的反思及其他”(《當代經濟研究》2015年第7期)文中補充說明:

基於勞動二重性實踐之路:從批判到蘊涵批判的建構,這其實是行動科學。依據對象-研究對象的實踐化的發生路徑發掘人格化範疇的經濟行動,這樣一種方法乃是“行動的方法”,並且,是一種整體的唯物主義的發生學的歷史方法。

《保衛資本論》新術語的意義

1.行動語境;

2.社會主觀批判;

3.社會客觀批判;

4.經濟形態社會理論;

5.唯物主義歷史對象;

6.唯物主義社會對象;

7.工作邏輯;

8.發生學的批判;

9.商品社會(經濟形態);

10.產品社會(經濟形態)。

《保衛資本論》百度百科名片

《保衛資本論》百度百科名片此外,就是系列的發生學的範疇:歷史發生學;系統發生學;現象發生學;認識發生學。

簡約而不簡單,雍容不失節儉,說文解字,步步為營,可謂字字見經識經,又恰當地跳躍前進,可謂既工整典麗,又開闔自如。新術語,不是為了獵奇,支持了三大區分:對象——研究對象;物的科學——事的科學;主觀批判——客觀批判;從而,創造性說明了中國語境的勞動二重性!!

馬克思主義經濟學中國化:語言問題最難掌握。術語是濃縮的概念,指導人們打開新的思考空間。《保衛資本論》取學術保衛之道,目的是促成經濟理論構築體系從解釋學的謬誤中儘快走出[104-105],強化的是中國語境之歷史過程分析。

————————

〔文獻推薦〕

許光偉.《保衛<資本論>——經濟形態社會理論大綱》.北京:社會科學文獻出版社,2014年.

許光偉.《<資本論>第一卷的邏輯:歷史發生學》.《當代經濟研究》2011年第7期.

許光偉.《<資本論>第二卷的邏輯:系統發生學》.《當代經濟研究》2012年第1期.

許光偉等.《<資本論>第三卷的邏輯:現象發生學》.《經濟評論》2012年第1期.

許光偉.《發生學與中國經濟學建構:一個引論》.《中國經濟問題》2013年第2期.

許光偉.《<資本論>第四卷的邏輯:認識發生學》.《當代經濟研究》2012年第10期.

許光偉.《我為什麼與如何寫<保衛資本論>》.《政治經濟學報》2015年第4卷.

許光偉.《<政治經濟學批判導言>邏輯解析——文本問題、科學抽象法的反思及其他》.《當代經濟研究》2015年第7期.

許光偉.《勞動二重性實踐之路:從批判到蘊涵批判的建構——馬克思勞動價值論的理論誕生意蘊》.《江漢論壇》2013年第2期.

許光偉.《發生學與中國經濟學研究》.《經濟理論與政策研究》2012年第5輯.

許光偉.《<資本論>中具有怎樣的二重性學說——與劉召峰博士的幾點交流》.《教學與研究》2014年第6期.

探索事的科學

探索事的科學[簡讀《保衛資本論》]

《保衛<資本論>——經濟形態社會理論大綱》(節略)

【楔子】政治經濟學是怎樣的科學?

〔摘自該著第三章政治經濟學是怎樣的科學?頁碼附於文後,以下同〕

人們對馬克思政治經濟學批判工作開端的誤解由來已久,也一直是深刻性的。一談起這件事,人們立即將它和資產階級古典政治經濟學的價值聯繫在一起,這無疑是正確的,但人們往往就此止步,並不打算將經濟理論還原到歷史層面去解讀。而不如此,也就不能根本理解政治經濟學本質上是歷史批判的科學,不能理解人類史前時期的一個自我揚棄的發展內容是經濟形態的歷史批判過程。其經歷物質形態的漫長文明——類存在,發展成為“社會”文明,即物質生產的能動發展驅動人類本身的演化,物質文明進程進而演變為文明規劃的社會過程。一句話,這種批判規定——統一經濟形態的自我批判規定,是人類獲取文明發展方式的根基和工作“入口”。P58

封面

封面(一)馬克思主義的概念

〔摘自該著第五章 馬克思主義概念〕

統一主客觀,即作為“事和物之存在的客觀與主體之事”和“客體之物的主觀”相統一的規定,乃是辯證唯物主義的工作實質。其奠基了事的科學。馬克思實由主體的概念出發,而逼近於客體自然,又在斷然拋棄以物為研究對象的西方文化的進路中重新統一了主體客體、自然社會。馬克思歷史唯物主義的工作規定是對於統一歷史(事的科學)的不懈尋求,所重視者:人的類生命,以及實踐的社會生活的一面。P104

……對馬克思主義的明顯不正確的一種態度是表面抬高,實則離開歷史實踐,搞自足認識活動和絕對真理主義。P106

……堅持面向工作外部,意味著馬克思主義是作為工作者的實踐和改造世界的活動;意味著,這僅是一項工作條件:不自足,不停步,永遠是實踐路向,堅持實踐(邏輯)批判。P107

(二)勞動一般的理論與實踐

〔摘自該著第四章勞動一般的理論與實踐〕

勞動二重性(學說)說到底是事的二重性理論。第一重性自然是第二重性發展的物質條件。以此而論,各門工藝學是政治經濟學建構的前提,第二重性是第一重性發展的應有之義;換言之,在屬性上,二者必須同時和如影相隨。第二重性反映勞動一般成長史過程。這些特徵鎖定了勞動一般的歷史特殊性的規定。因此,正如歷史批判與理論批判是一體的,理論敘述與實際的歷史講述本質上也是結合一體的。就是說,勞動二重性更換原來由資產階級物象二重性占據的位置,是恰當地闡說“社會存在者”需要。它們在規定上相對,但在講述上,卻是一種否定式的發展。按照恩格斯的權威說法,勞動二重性作為完全達標了的“科學規定”,其直接奠基了“兩個偉大發現”。並且馬克思乃是以歷史學家工作身份做出的。從而,“現代科學社會主義就是以這兩個重要事實為依據的”。(恩格斯,1995)P77

……將價值(形式)從眾多發展概念中工作提取出來,作為抽象勞動社會內容的表達,作為一個規定總體,是為了重點顯示範疇生產的整體性特徵。這裡主要是弄清楚“內容的邏輯”和“形式的邏輯”的關係:從商品生產方式的整體發展中來,回到生產關係和交換關係的相互依存關係。生產關係實體的運動和生產關係實體的構造在認識上統一化了,突出了研究對象的時空統一的工作規定。生產關係實體既表達為實體本身,又表達為實體發展結構,突顯了商品生產對象在政治經濟學批判工作上的邏輯統一性。表明在工作體式上,價值(形式)僅僅是勞動二重性的實踐結構。P79

(三)歷史發生學

〔摘自該著第十三章歷史發生學(資本的時間與存在)〕

商品社會和產品社會總是彼此約束、一起成長起來的規定。初級商品社會的發展表明了直接產品和勞動產品(或價值本身)依然是它的兩個中心內容,在發生史上它並未脫離產品社會,實存的規定是產品共同體發育。據此,也就可以把初始發展的經濟社會在形態上認作“初級形態社會”。初級形態內,商品和產品相互依存,主導位置仍然由產品社會本身據有。以致,嚴格意義的商品生產畢竟只作為歷史上的其他類型的社會生產的附屬而與之並列,作為“生產之餘”。與之對應的“高級形態社會”發展也必然如是,不過,不同點在於主導位置由商品社會所奪取。相較初級商品社會,資本主義生產是作為發達的高級形態的商品生產社會而言的,中心內容是社會產品和價值產品,在發生史上則與“貨幣社會”有關,實存的規定是貨幣共同體的歷史發育。表明:資本從來不是勞動本身的實在的聯合,而在於從它的對立面規定上建立起來“抽象聯合體”。資本主義生產雖說是在商品生產的基礎上直接發展起來的形態,雖說在內部過程同時涵容產品的聯合,但在社會過程中委實是不斷瓦解這種聯合,而替換以貨幣商品的聯合,替換以資本的聯合。可見在這裡,使用價值和產品本身的聯繫越來越被粗暴地割斷,從而,它只能夠和“商品本身”、“貨幣本身”乃至“資本本身”相聯繫,越來越扭曲為資本概念上的社會使用價值。P335

……《資本論》從破除資本物象開始。我們的歷史敘述使商品生產成為“歷史活體”。P351

……一種是食殖(使用價值或產品本身的豐富),一種是貨殖(價值本身或貨幣的增殖);貨殖是區別於食殖的特定存在,資本的界限就設定於自身的運動規定中。

這些當然不是蒲魯東理解得了的東西,因為社會絕不是主觀抽象,相反,“社會的東西”僅意味著抽象的規定是從社會的角度來考察的,是考察社會的經濟關係。P352-353

(四)商品社會和產品社會工作邏輯問題

〔摘自該著第十九章生產一般的理論與實踐〕

人類歷史發展的跨越之路遠自商品社會形成始。這是一個促使產品不斷社會化的物質性的實踐力量。由此可以說,產品社會和商品社會是相生相剋的;在發展上如此,在規定性上亦是如此。經濟形態更換是表層運動現象,裡層內容是產品規定與商品規定的彼此交融和滲透。這絕不是市民社會的單一邏輯。所謂市民資本主義或社會主義的認識看法,只是對於人類史的一個“唯心的”表達。從中暴露出大資產者的粗俗的認識性質,試圖從粗魯的資產者暴發戶的角度把勞動者歸為高貴階層組成社會的“雜費”,通過彈唱階級諧和曲,顯露虛偽的辯護嘴臉。同時也充分展示出小資產者的軟弱性:其作為“社會主義者”,只是希望“少交雜費”。因此,要么不明白,要么主觀上不大願意承認資本主義生產的本質,其階級局限性可想而知,必然坐實理論上的虛幻性。關於這些,我們的杷梳在於洞明其理論意圖的實質性,指出它的思想酵素源於資產階級的意識形態。對於斯密教條,市民社會認識論者總看“立”的一面,從不管“破”的一面,看重認識關係,否認生長關係。馬克思主義創始人從“破”入手,而能找到其內的本質規定,又在於重視生長關係,遂破除了認識論預設。《資本論》的邏輯則一再指出:在史前時期,人類歷史是以“惡”的形式和道路向前進的,孤立的、獨立的生產和商品所有者的交換或等價交換最終要被揚棄,社會大生產將作為階級關係存續的最後場所。這種工作邏輯歸根結底是市民的歷史批判:揚棄了的孤立的個人是歷史的發展,揚棄了的個人是社會形成,是歷史的總體發展。P609

……商品生產必須使它們涵括的勞動儘可能地等同,以完成抽象統治。這是以價值為目的的生產和以使用價值為目的的生產的根本分野之處。最初的商品生產在發展上,是努力地從使用價值目的轉向價值目的。而為了擁有徹底獨立的生產形式,商品生產必須使自身從對流通的依附關係中脫離開來,確立生產標準。因此,價值規律中具有兩個顯著規定性:(1)只承認一般勞動;(2)必須以勞動社會生產力的一定發展,從而一定生產規模的社會產品的存在為條件。簡單勞動的發展實際就是造成該種工作的量的標準。它同時是社會標準。P631

社會主義運動其實從產品社會對商品社會的具有真正意義的批判形成,從而獲得揚棄自身意義的發展開始。爾後在科學批判上,進一步提出歷史實踐工作要求。它直接顯露了商品社會的全部工作性質,顯露了產品社會和商品社會相互關係的全部秘密。一方面,商品社會起來“歷史反對”它的產品社會,這是對舊有的共同體生產規定的一個修訂;另一方面,產品社會由於努力直面這個欲全面替換自己的物象社會體系,也同樣修正自身發展規定。從形式上看,前一方面構成商品社會之於產品社會的替換性的發展過程,後一方面則構成相反力量方向的揚棄過程。這就說明社會主義同資本主義一樣古老。這就深化了勞動過程對財產占有關係的規定,使之作為實踐化的歷史發展關係。於是,一方面是勞動過程的發展,另一方面是財產關係的發展,它們在商品和產品兩個向度上予以展開,生出人類迄今為止最為動盪不安的發展“躁動”關係。P627

【尾記】擊劍之勢:破除“現代唯識論”

〔摘自該著“寫在前面:題外話和題內話”;所注為“寫在前面”頁碼〕

著作封底

著作封底“吾人看歷史,須將自己放在歷史裡面,把個人生命與歷史生命通於一起,是在一條流裡面承續著;又須從實踐的觀點看歷史,把歷史看成是一個民族的實踐過程史。把自己放在歷史裡面,是表示:不可把歷史推出去,作為與自己不相干的一個自然對象看;從實踐看歷史,是表示:歷史根本是人的實踐過程所形成的,不是擺在外面的一個既成物,而為我們的‘知性’所要去理解的一個外在體。歸於實踐,所以區別‘理解’;置身歷史,所以區別置身度外。”(牟宗三,2007)

若認可經濟學是一歷史科學分支,是由歷史學科轉化而來,上述話語需要遵守。事的科學源於物的科學,而高於物的科學。我們摒除知識主義主張,因為此種不良理論傾向性可稱之為“現代唯識論”。P6

……這種方法即統一之歷史科學工作方法(自然史和人類史的方法)。即是指歷史實踐方法——批判方法,包括了對歷史本身及其生成運動的表達方式和諸般表現形態。毫不誇張地說,此種方式為中華工作系統所特有。“中華科學”從行動語境中生髮出來,消除了知識的神秘主義和不可知論的形而上性。這亦是消除“辯證法神秘化”之中國歷史用語。其去除認識的神秘主義,在工作取向上否決認識論至上主義,徹底走歷史理解之路。P8-9

最新研究論文

1.《道德經與資本論關係簡說——論中國經濟學的思維和語言》.《湖北經濟學院學報》2016年第5期.第5-13頁

摘要:從《道德經》到《資本論》是術語的傳承和革命,是思想領域發生的一次次重大變革,延續了歷史的生生不息。可對接之點包括:(1)以《道德經》釋解《資本論》架構之謎,顯露發生學工作邏輯規定性;(2)在歷史探究中銜接“農業史的經典”和“工業史的經典”(邏輯),找到《資本論》傳承《道德經》的具體學科工作路徑;(3)探索“中華定義”特殊方式,以中國經濟學之“思維”和“語言”切入,鎖定中國本質概念架構:道+德。可見從方法論看,《道德經》乃是中國經濟學的思想源頭。啟發我們:必須把《資本論》之學術保衛內涵確定為“重新研究全部歷史”,建立整全歷史域的範疇的生產與批判,據之,可創造性提出學科方法論的思想。發生的,同時是批判的(規定),由此可確立政治經濟學工作邏輯與工作方法的統一。

關鍵字:道德經;資本論;發生學;工作邏輯;中國經濟學

本文是《<資本論>在何種意蘊上是“史書”》[1]的研究續篇,是拙著《保衛<資本論>》(該著副標題在話語意義上即為“中國經濟學”研究大綱)[2]的一個特別意蘊的書評。該著創造性提出“學術保衛”概念,其可以解作從歷史和思想方面對經典文本進行貫通。從這條路徑出發,《道德經》對《資本論》的影響體現在實質層面,即工作邏輯之上,爾後擴展到學科方法。這是我們爭取“跳出文本”進行歷史理解的基本理由。

另外,羅義俊的《老子譯註》[3]提出一個疑問:“此章純說道體,何以置入《德經》?”本文從解決此問題入手,提出《道德經》與《資本論》關係“簡說”,做相應的引申,力求“本土化”的原創研究。顯然,此“引申”是屬於方法論工作範圍的一個意義域。道和德,二者的合成即本質;名者,本質的邏輯形式。這樣一來,發生學工作邏輯(包括思維)與語言仍可實現對馬克思的學說現象進行“中華轉譯”。馬克思在敘述中為促成事的科學工作效果的產生,借用並改造了“黑格爾敘述”(如質-量-形式-規律的內容和形式的接續),所生成的“辯證講述”和“中華本質”的規範內容是相通融合的。正因為如此,我們有理由把這看作是《資本論》保衛行動的內在學術價值!!它的根據所在就是:面向中國經濟學,我們果真如此孤獨嗎?它向全體中國人提出了行動的議題。

2.《生產關係的三層次解讀關係及其意蘊——政治經濟學研究對象域內的道名學說和生長論》.《當代經濟研究》2016年第10期.第5-13頁

摘要(Digest):由發生學工作邏輯出發,《資本論》界說的研究對象應區分成"歷史的研究對象"和"邏輯的研究對象",這一處理完成了對歷史和邏輯統一關係的內在性把握,活化了馬克思的"科學思維"。作為政治經濟學研究對象的"生產關係"在研究-敘述的意義上之所以一分為三,蓋因歷史生成運動(規定)使然。財產關係I、財產關係II、財產關係III整體反映著生產關係在構造上的不同的生長狀態,它們共同形成了存在上的總體性(規定)。用財產關係作為生產關係的"定義域",有利於整體看待統一生長過程的"階段"和"環節",把握住母子相扣的繼承發展關係。資本主義的財產生長和自我批判的諸規定是高度統一的,而工作的系統性正是定格化特殊邏輯範疇的根據。發生的,同時也是批判的,經由研究對象的實踐規定,歷史科學的統一性從而得以凸顯。

關鍵字(KeyWords):政治經濟學研究對象;生產關係;財產關係;《道德經》;《資本論》

基金項目(Foundation): 教育部人文社會科學研究規劃基金項目(15YJA790073)

作者(Author):許光偉

修訂版目錄

修訂版序言

《資本論》為什麼需要保衛

緒論

寫在前面:歷史之經濟學總說

《保衛資本論》2017

《保衛資本論》2017第一部分 總論:行動的語境[批判和建構統一形態]

第一篇 總問題的背景、意義和策略/3

第一章 《資本論》:是“現實的歷史”,還是“現實的歷史”批判?

對《“現實的歷史”:〈資本論〉的存在論》的批判/4

“現實的歷史”:《資本論》如何破解“存在的秘密”/5

商品和二重性:是存在論,還是存在批判/9

貨幣和等價性:是社會存在論,還是社會存在批判/15

資本和資本的邏輯:是現實的社會存在論,還是歷史的社會存在批判/18

“現實的歷史”批判:《資本論》如何破解“認識的秘密”/22

第二章 《21世紀資本論》缺少了什麼/26

過程分析之一:α→β→r/27

過程分析之二:s→g→β/30

過程分析之三:r>g/32

簡短的結語/34

第三章 政治經濟學是怎樣的科學/37

楔子/37

政治經濟學對象/39

行動主義邏輯/47

歷史學家和經濟學家——工作如何展開/58

第二部分 思想深處:社會主觀批判[方法論和邏輯統一形態]

第二篇 馬克思主義工作地基:經濟形態歷史觀批判/73

第四章 勞動一般的理論與實踐/74

楔子/74

價值(形式)/76

剩餘價值(形式)/82

抽象勞動——存在規定抑或存在者的形成/90

第五章 馬克思主義概念/100

楔子/100

馬克思主義的始源概念/103

唯物主義的全體概念/108

唯物主義的工作統一/114

第六章 政治經濟學的方法/123

楔子/123

重提二版跋/125

馬克思如何逾越黑格爾——實現哲學/131

馬克思如何逾越李嘉圖——實現科學/138

反思科學抽象法/146

第三篇 資產階級工作地基:經濟形態社會觀批判/157

第七章 解釋學的謬誤/158

楔子/158

資產階級物象二重性/161

物的解釋學/170

資產階級解釋結構/177

第八章 古典主義批判/189

楔子/189

所謂斯密問題/191

被歷史難倒的李嘉圖/197

向康德主義的進軍/202

第九章 新古典主義批判/214

楔子/214

研究對象的“改造”/216

理性主義的“狡計”/223

理論的“繁榮之路”/229

第十章 新制度主義批判/237

楔子/237

真實的科斯/239

虛假的科斯/246

廢墟中的景觀/252

第三部分 歷史深處:社會客觀批判[客觀邏輯和主觀邏輯統一形態]

第四篇 政治經濟學批判工作導入/265

第十一章 存在的秘密/266

楔子/266

唯物主義客體/269

唯物主義主體/274

二者的自為結合——對象生成/279

第十二章 認識的秘密/287

楔子/287

唯物主義歷史對象/290

唯物主義社會對象/299

二者的行動結合——研究對象生成/307

第五篇 政治經濟學工作邏輯:《資本論》究竟怎樣煉成/321

第十三章 歷史發生學/322

楔子/322

轉化史I/324

轉化史II/336

資本生產史——生產和再生產行動/347

第十四章 系統發生學/361

楔子/361

運動史I/366

運動史II/377

資本流通史——流通行動/383

第十五章 現象發生學/401

楔子/401

生活史I/404

生活史II/420

資本積累史——交往行動/432

第十六章 認識發生學/446

楔子/446

範疇史I/450

範疇史II/467

資本認識史——批判行動/481

第四部分 前瞻與迴響:中國經濟學提要暨大結局[中國批判和中國運用統一形態]

第六篇 政治經濟學批判的中國蘊涵:馬克思革命及其工作超越/513

第十七章 機器到金融的發展/514

楔子/514

工廠的發展/517

金融工廠的發展/533

第十八章 歷史到科學的發展/559

楔子/559

辯證法工作原像問題/561

抽象法工作原像問題/578

第十九章 生產一般的理論與實踐/611

楔子/611

商品社會工作邏輯問題/614

產品社會工作邏輯問題/632

尾 論 主體批判與客體批判/678

主要參考文獻/710

書評選粹/721

跋/725

參考文獻(References):

[1]馬克思.資本論:第1卷[M].北京:人民出版社,2004:8.

[2]林崗.論《資本論》的研究對象、方法和分析範式[J].長春:當代經濟研究,2012(6):1-6.

[3]吳易風.論政治經濟學或經濟學的研究對象[J].北京:中國社會科學,1997(2):53-66.

[4]吳宣恭.論作為政治經濟學研究對象的生產方式範疇[J].長春:當代經濟研究,2013(3):1-10.

[5]許光偉.《道德經》與《資本論》關係簡說——論中國經濟學的思維和語言[J].武漢:湖北經濟學院學報,2016(5):6-13.

[6]許光偉.保衛《資本論》——經濟形態社會理論大綱[M].北京:社會科學文獻出版社,2014.

[7]許光偉.《資本論》在何種意蘊上是“史書”——兼析《21世紀資本論》的歷史書性質[J].武漢:江漢論壇,2016(5).

[8]馬克思.剩餘價值理論:第3冊[M].北京:人民出版社,1975:555-556.

[9]科恩.卡爾·馬克思的歷史理論——一種辯護[M].北京:高等教育出版社,2001:98-99.

[10]馬克思恩格斯全集:第31卷[M].北京:人民出版社,1998:180.

[11]許光偉.行動與理論:哈貝馬斯批判——《資本論》中的歷史唯物主義問題[J].北京:河北經貿大學學報,2016(4):25-35.

[12]馬克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:62-63.

[13]馬克思.資本論:第3卷[M].北京:人民出版社,2004.

[14]馬克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995.

[15]馬克思恩格斯選集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:345.

[16]馬克思.資本論:第3卷[M].北京:人民出版社,2004:1013.

[17]馬克思恩格斯選集:第2卷[M].北京:人民出版社,1995.

(1)這是一個商品生產關係發展的歷史必然性過程。又表明這一史實現象:商品經濟形態社會的知識論的形塑,實際上只是伴隨法律的普遍化而開始。所謂:“價值這個經濟學概念在古代人那裡沒有出現過。價值只是在揭露欺詐行為等等時才在法律上區別於價格。”

(2)林崗教授的另一種表述是:“根據以上解讀,又可以將《資本論》的研究對象簡單地表述為‘資本主義經濟形態’。因為馬克思的表述,既包括生產力,又包括廣義的生產關係,而經濟形態正是這二者的統一。”因為,“任何社會經濟形態的運動都是由內在於它的生產力與生產關係的矛盾推動的。要揭示資本主義經濟形態從產生、發展到滅亡的運動規律,就必須研究它所特有的生產力與生產關係的矛盾。”

經濟形態社會理論

經濟形態社會理論