創作背景

1945年10月,二戰終結不久,即匆匆束裝上道,經瑞士東歸,“宛如一場春夢,十年就飛過去了”。離開哥廷根35年後的1980年,季羨林率中國社會科學代表團重訪哥市,再謁83歲高齡的瓦爾德施米特恩師,相見如夢。後來作感人至深的名文《重返哥廷根》。作者簡介

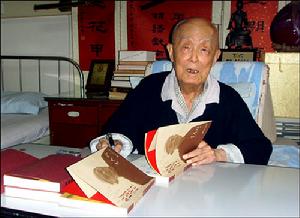

季羨林

季羨林季羨林(1911.8.6—2009.7.11),字希逋,又字齊奘,山東臨清人。中國著名的古文字學家、歷史學家、東方學家、思想家、翻譯家、佛學家、梵文、巴利文專家、作家。他精通12國語言,對印度語文文學歷史的研究建樹頗多。曾任中國科學院哲學社會科學部委員、北京大學教授、副校長、中國社科院南亞研究所所長、中國文化書院院務委員會主席、中科院院士。

季羨林1911年8月6日出生於山東省臨清市康莊鎮,祖父季老苔,父季嗣廉,母趙氏,農民。叔季嗣誠。幼時隨馬景恭識字。6歲,到濟南,投奔叔父季嗣誠。入私塾讀書。 7歲後,在山東省立第一師範學校附設新育國小讀書。10歲,開始學英文。12 歲,考入正誼中學,半年後轉入山東大學附設高中。 在高中開始學德文,並對外國文學發生興趣。18歲,轉入省立濟南高中,國文老師是董秋芳,他又是翻譯家。"我之所以五六十年來舞筆弄墨不輟,至今將過耄耋之年,仍然不能放下筆,全出於董老師之賜,我畢生難忘。"

人物生平

1930年,考入清華大學西洋文學系,專業方向德文。從師吳宓、葉公超學東西詩比較、英文、梵文,並選修陳寅恪教授的佛經翻譯文學、朱光潛的文藝心理學、俞平伯的唐宋詩詞、朱自清的陶淵明詩。與同學吳組緗、林庚、李長之結為好友,稱為"四劍客”。同學中還有胡喬木。喜歡"純詩",如法國魏爾蘭、馬拉梅。比利時維爾哈倫,以及六朝駢文,李義山、姜白石的作品。曾翻譯德萊塞、屠格涅夫的作品。大學期間,以成績優異,獲得家鄉清平縣政府所頒獎學金。

1935年9月,根據清華大學文學院與德國交換研究生協定,清華招收赴德研究生,為期3年 。季羨林被錄取,隨即到德國。在柏林和美國與喬冠華同游。10月,抵達哥廷根,結識留學生章用、田德望等。入哥廷根大學,"我夢想,我在哥廷根,……我能讀一點書,讀點古代有過光榮而這光榮將永遠不會消滅的文字。""我不知道我能不能捉住這個夢。”(《留德十年》)

季羨林

季羨林1936年春,季羨林選擇了梵文。他認為“中國文化受印度文化的影響太大了,我要對中印文化關係徹底研究一下,或許能有所發現”。因此,“非讀梵文不行”。“我畢生要走的道路終於找到了,我沿著這一條道路一走走了半個多世紀,一直走到現在,而且還要走下去。”(《留德十一年》)“命運允許我堅定了我的信念。” 季羨林在哥廷根大學梵文研究所主修印度學,學梵文、巴利文。選英國語言學、斯拉夫語言學為副系,並加學南斯拉夫文。季羨林師從"梵文講座"主持人、著名梵文學者瓦爾德施米特教授,成為他唯一的聽課者。一個學期 40多堂課,季羨林學習異常勤奮。 佛典《大事》厚厚3大冊,是用混合梵文寫成的,他爭分奪秒,致力於讀和寫,"開電燈以繼晷,恆兀兀以窮年"。

1940年12月至1941年2月,季羨林在論文答辯和印度學、斯拉夫語言、英文考試中得到4個"優",獲得博士學位。因戰事方殷,歸國無路,只得留滯哥城。10月,在哥廷根大學漢學研究所擔任教員,同時繼續研究佛教混合梵語,在《哥廷根科學院院刊》發表多篇重要論文。"這是我畢生學術生活的黃金時期,從那以後再沒有過了。"博士後"的歲月,正是法西斯崩潰前夜,德國本土物質匱乏,外國人季羨林也難免"在飢餓地獄中"掙扎,和德國老百姓一樣經受著戰禍之苦。而作為海外遊子,故園情深,尤覺"天涯地角有窮時,只有相思無盡處",祖國之思和親情之思日夕 索繞,"我悵望灰天,在淚光里,幻出母親的面影"。

1941年獲哥廷根大學哲學博士學位。後曾師從語言學家E.西克研究吐火羅語。

1945年10月,二戰終結不久,即匆匆束裝上道,經瑞士東歸,"宛如一場春夢,十年就飛過去了"。離開哥廷根35年後的1980年,季羨林率中國社會科學代表團重訪哥市,再謁83歲高齡的瓦爾德施米特恩師,相見如夢。後來作感人至深的名文《重返哥廷根》。

1946年5月,抵達上海,旋赴南京,與李長之重逢,經李介紹,結識散文家梁實秋、詩人臧克家。在南京拜謁清華時期的恩師陳寅恪,陳推薦他去北京大學任教,遂又拜見正在南京的北京大學代理校長傅斯年。秋,回到北平,拜會北大文學院院長湯用彤。

1946~1983年,被北京大學聘為東方語言文學系教授、系主任,在北大創建該系。同事中有阿拉伯語言學家馬堅、印度學家金克木等。 解放後,繼續擔任北大東語系教授兼系主任,從事系務、科研和翻譯工作。先後出版的德文中譯本有德國《安娜·西格斯短篇小說集》(1955 年),梵文文學作品中譯本有印度伽梨陀娑《沙恭達羅》(劇本,1956年)、印度古代寓言故事集《五卷書》(1959年)、印度伽梨陀娑《優哩婆濕》(劇本,1962年)等,學術著作有《中印文化關係史論叢》(1957年)、《印度簡史》(1957年)、《1857-1859年印度民族起義》(1985年)等。1956年2月,被任為中國科學院哲學社會科學部委員。1954年、1959年、1964年當選為第二、三、四屆全國政協委員。並以中國文化使者的身份先後出訪印度、緬甸、東德、前蘇聯、伊拉克、埃及、敘利亞等國家。"文革"中受到"四人幫"及其北大爪牙的殘酷迫害。1978年復出,繼續擔任北京大學東語系系主任,並被任命為北京大學副校長、北京大學南亞研究所所長。當選為第五屆全國政協委員。 1983年,當選為第六屆全國人大常委。

季羨林

季羨林1956年任中國科學院哲學社會科學學部委員,曾任國務院學位委員會委員兼外國語言文學評議組組長、第二屆中國語言學會會長、中國外語教學研究會會長、中國民族古文字研究會名譽會長、第6屆全國人民代表大會代表和常務委員、《中國大百科全書》總編輯委員會委員和《語言文字卷》編輯委員會主任等等。其學術成就最突出地表現在對中世紀印歐語言的研究上頗多建樹。主要著作有:《〈大事〉偈頌中限定動詞的變位》(1941年,系統總結了小乘佛教律典《大事》偈頌所用混合梵語中動詞的各種形態調整)、《中世印度語言中語尾-am向-o和-u的轉化》(1944年,發現並證明了語尾-am向-o和-u的轉化是中世印度西北方言健陀羅語的特點之一)、《原始佛教的語言問題》(1985年)(論證了原始佛典的存在、闡明了原始佛教的語言政策、考證了佛教混合梵語的歷史起源和特點等)、《〈福力太子因緣經〉的吐火羅語本的諸異本》(1943年)(開創了一種成功的語義研究方法)、《印度古代語言論集》(1982年)等。作為文學翻譯家,他的譯著主要有:《沙恭達羅》(1956年)、《五卷書》(1959年)、《優哩婆濕》(1959年)、《羅摩衍那》(7卷,1980~1984年)、《安娜·西格斯短篇小說集》等。作為作家,他的作品主要有《天竺心影》(1980年)、《朗潤集》(1981年)、《季羨林散文集》(1987年)、《牛棚雜憶》等。

1978年~1984年兼任北京大學副校長。其著作已彙編成《季羨林文集》,共24卷。

1988年,任中國文化書院院務委員會主席。並曾以學者身份先後出訪德國、日本、泰國。

人物評價

季羨林季先生長年任教北大,在語言學、文化學、歷史學、佛教學、印度學和比較文學等方面都有很深的造詣,研究翻譯了梵文著作和德、英等國的多部經典,現在即使在病房每天還堅持讀書寫作。

季羨林先生為人所敬仰,不僅因為他的學識,還因為他的品格。他說:即使在最困難的時候,也沒有丟掉自己的良知。他在他的書,不僅是老先生個人一生的寫照,也是近百年來中國知識分子歷程的反映。季羨林先生備受關注的《病榻雜記》近日公開發行。在書中,季羨林先生用通達的文字,第一次廓清了他是如何看待這些年外界“加”在自己頭上的“國學大師”、“學界泰斗”、“國寶”這三項桂冠的,他表示:“三頂桂冠一摘,還了我一個自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大歡喜。”

人物任職

季羨林

季羨林70年代後期以來擔任的學術回體職務有:中國外國文學會副會長(1978年)、中國南亞學會會長(1979年)、中國民族古文字學會名譽會長( 1980年)、中國外語教學研究會會長(1981年)、中國語言學會會長(1983年)、中國敦煌吐魯番學會副會長(1983年)、中國史學會常務理事(1984年)、中國高等教育學會副會長(1984年)、中國作家學會理事(1985 年)、中國比較文學會名譽會長( 1985年)、中國亞非學會會長( 1990年)等。 1998年4月,《牛棚雜憶》出版( 1988年3月一 1989年 4月草稿,1992年 6月定稿)。出版界認為"這是一本用血淚換來的和淚寫成的文字。這是一代宗師留給後代的最佳禮品"。季羨林的學術研究,用他自己的話說是:"梵學、佛學、吐火羅文研究並舉,中國文學、比較文學、文藝理論研究齊飛。

人物逝世

2009年07月11日八時五十分季羨林在北京301醫院因突發心臟病病逝。季老生前,中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶曾5次前往北京301醫院看望他。這五次探望的時間分別是2008年8月2日、2007年8月3日、2006年8月6日、2005年7月29日、2003年9月9日[2]。

人物榮譽

曾被“2006年感動中國”獲獎人物之一,季羨林,當代著名語言學家.散文家.東方文化研究專家。他博古通今,被稱為“學界泰斗”。

季羨林的學術研究涉及的範圍

1、印度古代語言,特別是佛教梵文

2、吐火羅文

3、印度古代文學

4、印度佛教史

5、中國佛教史

6、中亞佛教史

7、糖史

8、中印文化交流史

9、中外文化交流史

10、中西文化差異和共性

11、美學和中國古代文藝理論

12、德國及西方文學

13、比較文學及民間文學

14、散文及雜文創作

文章賞析

季羨林

季羨林我真是萬萬沒有想到,經過了三十五年的漫長歲月,我又回到這個離開祖國幾萬里的小城來了。我坐在從漢堡到哥廷根的火車上,我簡直不敢相信這是事實。難道是一個夢嗎?我頻頻問著自己。這當然是非常可笑的,這畢竟就是事實。我腦海里印象歷亂,面影紛呈。過去三十多年來沒有想到的人,想到了;過去三十多年來沒有想到的事,想到了。我那一些尊敬的老師,他們的笑容又呈現在我眼前。我那像母親一般的女房東,她那慈祥的面容也呈現在我眼前。那個宛宛嬰嬰的女孩子伊爾穆嘉德,也在我眼前活動起來。那窄窄的街道、街道兩旁的鋪子、城東小山的密林、密林深處的小咖啡館、黃葉叢中的小鹿,甚至冬末春初時分從白雪中鑽出來的白色小花雪鍾,還有很多別的東西,都一齊爭先恐後地呈現到我眼前來。一霎時,影像紛亂,我心裡也像開了鍋似的激烈地動盪起來了。

火車一停,我飛也似的跳了下去,踏上了哥廷根的土地。忽然有一首詩湧現出來:

少小離家老大回,

鄉音無改鬃毛衰。

兒童相看不相識,

笑問客從何處來。

怎么會湧現這樣一首詩呢?我一時有點茫然、懵然。但又立刻意識到,這一座只有十來萬人的異域小城,在我的心靈深處,早已成為我的第二故鄉了。我曾在這裡度過整整十年,是風華正茂的十年。我的足跡印遍了全城的每一寸土地。我曾在這裡快樂過,苦惱過,追求過,幻滅過,動搖過。這一座小城實際上決定了我一生要走的道路。這一切都不可避免地要在我的心靈上打上永不磨滅的烙印。我在下意識中把它看作第二故鄉,不是非常自然的嗎?

我今天重返第二故鄉,心裏面思緒萬端,酸甜苦辣,一齊湧上心頭。感情上有一種莫名其妙的重壓,壓得我喘不過氣來,似欣慰,似惆悵,似追悔,似嚮往。小城幾乎沒有變。市政廳前廣場上矗立的有名的抱鵝女郎的銅像,同三十五年前一模一樣。一群鴿子仍然像從前一樣在銅像周圍徘徊,悠然自得。說不定什麼時候一聲呼哨,飛上了後面大禮拜堂的尖頂。我仿佛昨天才離開這裡,今天又回來了。我們走下地下室,到地下餐廳去飯。裡面陳設如舊,座位如舊,燈光如舊。連那年輕的服務員也仿佛是當年的那一位,我仿佛昨天晚上才在這裡吃過飯。廣場周圍的大小鋪子都沒有變。那幾家著名的餐館,什麼“黑熊”、“少爺餐廳”等等,都還在原地。那兩家書店也都還在原地。總之,我看到的一切都同原來一模一樣,我真的離開這座小城已經三十五年了嗎?

但是,正如中國古人所說的,江山如舊,人物全非。環境沒有改變,然而人物卻已經大大地改變了。我在火車上回憶到的那一些人,有的如果還活著的話年齡已經過了一晨歲,這些人的生死存亡就用不著去問了。那些計算起來還沒有這樣老的人,我也不敢貿然去問,怕從被問者的嘴裡聽到我不願意聽到的訊息。我只繞著彎子問上那么一兩句,得到的回答往往不得要領,模糊得很。這不能怪別人,因為我的問題就是模糊不清。我現在非常欣賞這種模糊,模糊中包含著希望。可惜就連這種模糊也不完全遮蓋住事實。結果是:我只能在內心裡用無聲的聲音來驚呼了。

溫家寶為季羨林祝壽稱贊

溫家寶為季羨林祝壽稱贊在驚呼之餘,我仍然堅持懷著沉重的心情去訪舊。首先我要去看一看我住帶整整十年的房子。我知道,我那母親般的女房東歐朴爾太太早已離開了人世,但是房子卻還存在。那一條整潔的街道依舊整潔如新。從前我經常看到一些老太太用肥皂來洗刷人行道,現在這人行道仍然像是剛才洗刷過似的,躺下去打一個滾,決不會沾上一點塵土。街拐角處那一家食品商店仍然開著,明亮的大玻璃窗子裡陳列著五光十色的食品。主人卻不知道已經換了第幾代了。我走到我住過的房子外面,抬頭向上看,看到三樓我那一間房子的窗戶,仍然同以前一樣擺滿了紅紅綠綠的花草,當然不是出自歐朴爾太太之手。我驀地一陣恍惚,仿佛我昨晚才離開,今天又回家來了。我推開大門,大步流星地跑上三樓。我沒有用鑰匙去開門,因為我意識到,現在裡面住的是另外一家人了。從前這座房子的女主人恐怕早已安息在什麼墓地里了,墓上大概也栽滿了玫瑰吧。我經常夢見這所房子,夢見房子的女主人,如今卻人去樓空了。我在這裡度過的十年中,有愉快,有痛苦,經歷過轟炸,忍受過飢餓。男房東逝世後,我多次陪著女房東去掃墓。我這個異邦的青年成了她身邊的唯一的親人。無怪我離開時她號啕痛哭。我回國以後,最初若干年,還經常通信。後來時移事變,就斷了聯繫。我曾痴心妄想,還想再見她一面。而今我確實又來了哥廷根,然而她卻再也見不到,永遠永遠地見不到了。

我徘徊在當年天天走過的街頭,這裡什麼地方都有過我的足跡。家家門前的小草坪上依然綠草如茵。今年冬雪來得早了一點,十月中,就下了地場雪。白雪、碧草、紅花,相映成趣。鮮艷的花朵赫然傲雪怒放,比春天和夏天似乎還要鮮艷。我在一篇短文《海棠花》里描繪的那海棠花依然威嚴地站在那裡。我忽然回憶起當年的冬天,日暮天陰,雪光照眼,我扶著我的吐火羅文和吠陀語老師西克教授,慢慢地走過十里長街。心裏面感到淒清,但又感到溫暖。回到祖國以後,每當下雪的時候,我便想到這一位像祖父一般的老人。回首前塵,已經有四十多年了。

我也沒有忘記當年幾乎每一個禮拜天都到的席勒草坪。它就在小山下面,是進山必由之路。當年我常同中國學生或德國學生,在席勒草坪散步之後,就沿著彎曲的山徑走上山去。曾在俾斯麥塔,俯瞰哥廷根全城;曾在小咖啡館裡流連忘返;曾在木森林中茅亭下躲避暴雨;曾在深秋時分驚走覓食的小鹿,聽它們腳踏落葉一路窸窸率率地逃走。甜蜜的回憶是寫也寫不完的。今天我又來到這裡,碧草如舊,亭榭猶新。但是當年年輕的我已頹然一翁,而舊日游侶早已盪若雲煙,有的離開了這個世界,有的遠走高飛,到地球的另一半去了。此情此景,人非木石,能不感慨萬端嗎?

我在上面講到江山如舊,人物全非。幸而還沒有真正的全非。幾十年來我晝思夢想最希望還能見到的人,最希望他們還能活著的人,我的“博士父親”,瓦爾德施米特教授和夫人居然還都健在。教授已經是八十三歲高齡,夫人比他壽更高,是八十六歲。一別三十五年,今天重又會面,真有相見翻疑夢之感。老教授夫婦顯然非常激動,我心裡也如波濤翻滾,一時說不出話來。我們圍坐在不太亮的電燈光下,杜甫的名句一下子湧上我的心頭:

動如參與商。

今夕復何夕?

共此燈燭光。

四十五年前我初到哥廷根我們初次見面,以及以後長達十年相處的情景,歷歷展現在眼前。那十年是劇烈動盪的十年,中是插上了一個第二次世界大戰,我們沒有能過上幾天好日子。最初幾年,我每次到他們家吃晚飯時,他那個十幾歲的獨生兒子都在座。有一次教授同兒子開玩笑:“家裡有一個中國客人,你明天到學校去又可以張揚吹噓一番了。”哪裡知道,大戰一爆發,兒子就被征從軍,一年冬天,戰死在北歐戰場上。這對他們夫婦倆的打擊,是無法形容的。不久,教授也被征從軍。他心裡怎樣想,我不好問,他也不好說。看來是默默地忍受痛苦。他預訂了劇院的票,到了冬天,劇院開演,他不在家,每周一次陪他夫人看戲的任務,就落到我肩上。深夜,演出結束後,我要走很長的道路,把師母送到他們山下林邊的家中,然後再摸黑走回自己的住處。在很長的時間內,他們那一座漂亮的三層樓房裡,只住著師母一個人。

他們的處境如此,我的處境更要糟糕。烽火連年,家書億金。我的祖國在受難,我的全家老老小小在受難,我自己也在受難。中夜枕上,思緒翻騰,往往徹夜不眠。而且頭上有飛機轟炸,肚子裡沒有食品充飢,做夢就夢到祖國的花生米,有一次我下鄉去幫助農民摘蘋果,報酬是幾個蘋果和五斤土豆。回家後一頓就把五斤土豆吃了精光,還並無飽意。

大概有六七年的時間,情況就是這個樣子。我的學習、寫論文、參加口試、獲得學位,就是在這種情況下進行的。教授每次回家度假,都聽我的匯報,看我的論文,提出他的意見。今天我會的這一點點東西,哪一點不飽含教授的心血呢?不管我今天的成就還是多么微小,如果不是他懷著毫不利己的心情對我這一個素昧平生的異邦的青年加以誘掖教導的話,我能夠有什麼成就呢?所有這一切我能夠忘記得了嗎?

現在我們又會面了。會面的地方不是在我所熟悉的那一所房子裡,而是在一所豪華的養老院里。別人告訴我,他已經把房子贈給哥廷根大學印度學和佛教研究所,把汽車賣掉,搬到這一所養老院裡來了。院裡富麗堂皇,應有盡有,健身房、游泳池,無不齊備。據說,飯食也很好。但是,說句不好聽的話,到這裡來的人都是七老八十的人,多半行動不便。對他們來說,健身房和游泳池實際上等於聾子的耳朵。他們不是來健身的,而是來等死的。頭一天晚上還在一起吃飯、聊天,第二天早晨說不定就有人見了上帝。一個人生活在這樣的環境中,心情如何,概可想見。話又說了回來,教授夫婦孤苦零丁,不到這裡來,又到哪裡去呢?

就是在這樣一個地方,教授又見到了自己幾十年沒有見面的弟子。他的心情是多么激動,又是多么高興,我無法加以描繪。我一下汽車就看到在高大明亮的玻璃門裡面,教授端端正正地坐在圈椅上。他可能已經等了很久,正望眼欲穿哩。他瞪著慈祥昏藥的雙目瞧著我,仿佛想用目光把我吞了下去。握手時,他的手有點顫抖。他的夫人更是老態龍鍾,耳朵聾,頭搖擺不停,同三十多年前完全叛若兩人了。師母還專為我烹製了當年我在她家常吃的食品。兩位老人齊聲說:“讓我們好好地聊一聊老哥廷根的老生活吧!”他們現在大概只能用回憶來填充日常生活了。我問老教授還要不要中國關於佛教的書,他反問我:“那些工本對我還有什麼用呢?”我又問他正在寫什麼東西。他說:“我想整理一下以前的舊稿;我想,不久就要打住了!”從一些細小的事情上來看,老兩口的意見還是有一些矛盾的。看來這相依為命的一雙老人的生活是陰沉的、鬱悶的。在他們前面,正如魯迅在《過客》中所寫的那樣:“前面?前面,是墳。”

我心裡陡然淒涼起來。老教授畢生勤奮,著作等身,名揚四海,受人尊敬,老年就這樣度過嗎?我今天來到這裡,顯然給他們帶來了極大的快樂。一旦我離開這裡,他們又將怎樣呢?可是,我能永遠在這裡呆下去嗎?我真有點依依難捨,儘量想多呆些時候。但是,千里涼棚,沒有不散的筵席。我站起來,想告辭離開。老教授帶著乞求的目光說:“才十點多鐘,時間還早嘛!”我只好重又坐下。最後到了深夜,我狠了狠心,向他們說了聲:“夜安!”站起來,告辭出門。老教授一直把我送下樓,送到汽車旁邊,樣子是難捨難分。此時我的心潮翻滾,我明確地意識到,這是我們最後一面了。但是,為了安慰他,或者欺騙他,也為了安慰我自己,或者欺騙我自己,我脫口說了一句話:“過一兩年,我再回來看你!”聲音從自己嘴裡傳到自己耳朵,顯得空蕩、虛偽,然而卻又真誠。這真誠感動了老教授,他臉上現出了笑容:“你可答應了我了,過一兩年再回來!”我還有什麼話好說呢?我噙著眼淚,鑽進汽車。汽車開走時,回頭看到老教授還站在那裡,一動也不動,活像是一座塑像。

過了兩天,我就離開了哥廷根。我乘上了一列開到另一個城市去的火車。坐在車上,同來時一樣,我眼前又是面影迷離,錯綜紛雜。我這兩天見到的一切人和物,一一奔湊到我的面前來;只是比來時在火車上看到的影子清晰多了,具體多了。在這些迷離錯亂的面影中,有一個特別清晰、特別具體、特別突出,它就是我在前天夜裡看到的那一座塑像。願這一座塑像永遠停留在我的眼前,永遠停留在我的心中。