回目

丁奉定計斬孫綝 姜維斗陣破鄧艾

簡介

東吳孫林廢孫亮而立孫休,孫休與老將丁奉合謀殺孫林,後主派人作賀,吳主派人還禮,吳使薛羽謂吳主蜀之大廈將焚。

姜維六次伐魏,於祁山安寨,與鄧艾斗陣,將艾圍在垓心,二次斗陣,鄧艾欲從後刺殺,都被姜維識破而大敗之。

司馬望與鄧艾派人接連中常侍黃皓散布姜維怨上投魏流言,後主召姜維回。

正文

卻說姜維恐救兵到,先將軍器車仗,一應軍需,步兵先退,然後將馬軍斷後。細作報知鄧艾。艾笑曰:“姜維知大將軍兵到,故先退去。不必追之,追則中彼之計也。”乃令人哨探,回報果然駱谷道狹之處,堆積柴草,準備要燒追兵。眾皆稱艾曰:“將軍真神算也!”遂遣使齎表奏聞。於是司馬昭大喜,又加賞鄧艾。卻說東吳大將軍孫綝,聽知全端、唐咨等降魏,勃然大怒,將各人家眷,盡皆斬之。吳主孫亮,時年方十六,見綝殺戮太過,心甚不然。一日出西苑,因食生梅,令黃門取蜜。須臾取至,見蜜內有鼠糞數塊,召藏吏責之。藏吏叩首曰:“臣封閉甚嚴,安有鼠糞?”亮曰:“黃門曾向爾求蜜食否?”藏吏曰:“黃門於數日前曾求蜜食,臣實不敢與。”亮指黃門曰:“此必汝怒藏吏不與爾蜜,故置糞於蜜中,以陷之也。”黃門不服。亮曰:“此事易知耳。若糞久在蜜中,則內外皆濕,若新在蜜中,則外濕內燥。”命剖視之,果然內燥,黃門服罪。亮之聰明,大抵如此。雖然聰明,卻被孫綝把持,不能主張,綝令弟威遠將軍孫據入蒼龍宿衛,武衛將軍孫恩、偏將軍孫乾、長水校尉孫綝分屯諸營。

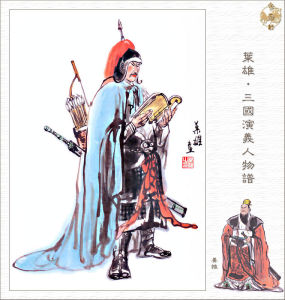

姜維

姜維一日,吳主孫亮悶坐,黃門侍郎全紀在側,紀乃國舅也。亮因泣告曰:“孫綝專權妄殺,欺朕太甚;今不圖之,必為後患。”紀曰:“陛下但有用臣處,臣萬死不辭。”亮曰:“卿可只今點起禁兵,與將軍劉丞各把城門,朕自出殺孫綝。但此事切不可令卿母知之,卿母乃綝之姊也。倘若泄漏,誤朕匪輕。”紀曰:“乞陛下草詔與臣。臨行事之時,臣將詔示眾,使綝手下人皆不敢妄動。”亮從之,即寫密詔付紀。紀受詔歸家,密告其父全尚。尚知此事,乃告妻曰:“三日內殺孫綝矣。”妻曰:“殺之是也。”口雖應之,卻私令人持書報知孫綝。綝大怒,當夜便喚弟兄四人,點起精兵,先圍大內;一面將全尚、劉丞並其家小俱拿下。比及平明,吳主孫亮聽得宮門外金鼓大震,內侍慌入奏曰:“孫綝引兵圍了內苑。”亮大怒,指全後罵曰:“汝父兄誤我大事矣!”乃拔劍欲出。全後與侍中近臣,皆牽其衣而哭,不放亮出。孫綝先將全尚、劉丞等殺訖,然後召文武於朝內,下令曰:“主上荒淫久病,昏亂無道,不可以奉宗廟,今當廢之。汝諸文武,敢有不從者,以謀叛論!”眾皆畏俱,應曰:“願從將軍之令。”尚書桓彝大怒,從班部中挺然而出,指孫綝大罵曰:“今上乃聰明之主,汝何取出此亂言!吾寧死不從賊臣之命!”綝大怒,自拔劍斬之,即入內指吳主孫亮罵曰:“無道昏君!本當誅戮以謝天下!看先帝之面,廢汝為會稽王,吾自選有德者立之!”叱中書郎李崇奪其璽綬,令鄧程收之。亮大哭而去。後人有詩嘆曰:“亂賊誣伊尹,奸臣冒霍光。可憐聰明主,不得蒞朝堂。”

孫綝遣宗正孫楷、中書郎董朝,往虎林迎請琅琊王孫休為君。休字子烈,乃孫權第六子也,在虎林夜夢乘龍上天,回顧不見龍尾,失驚而覺。次日,孫楷、董朝至,拜請回都。行至曲阿,有一老人,自稱姓乾,名休,叩頭言曰:“事久必變,願殿下速行。”休謝之。行至布塞亭,孫恩將車駕來迎。休不敢乘輦,乃坐小車而入。百官拜迎道傍,休慌忙下車答禮。孫綝出令扶起,請入大殿,升御座即天子位。休再三謙讓,方受玉璽。文官武將朝賀已畢,大赦天下,改元永安元年;封孫綝為丞相、荊州牧;多官各有封賞;又封兄之子孫皓為烏程侯。孫綝一門五侯,皆典禁兵,權傾人主。吳主孫休,恐其內變,陽示恩寵,內實防之。綝驕橫愈甚。

冬十二月,綝奉牛酒入宮上壽,吳主孫休不受,綝怒,乃以牛酒詣左將軍張布府中共飲。酒酣,乃謂布曰:“吾初廢會稽王時,人皆勸吾為君。吾為今上賢,故立之。今我上壽而見拒,是將我等閒相待。吾早晚教你看!”布聞言,唯唯而已。次日,布入宮密奏孫休。休大懼,日夜不安。數日後,孫綝遣中書郎孟宗,撥與中營所管精兵一萬五千,出屯武昌;又盡將武庫內軍器與之。於是,將軍魏邈、武衛士施朔二人密奏孫休曰:“綝調兵在外,又搬盡武庫內軍器,早晚必為變矣。”休大驚,急召張布計議。布奏曰:“老將丁奉,計略過人,能斷大事,可與議之。”休乃召奉入內,密告其事。奉奏曰:“陛下無憂。臣有一計,為國除害。”休問何計,奉曰:“來朝臘日,只推大會群臣,召綝赴席,臣自有調遣。”休大喜。奉同魏邈、施朔掌外事,張布為內應。

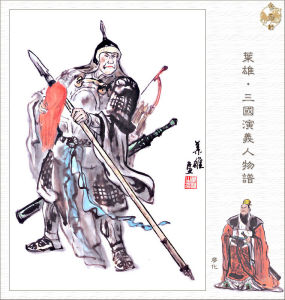

丁奉

丁奉 是夜,狂風大作,飛沙走石,將老樹連根拔起。天明風定,使者奉旨來請孫綝入宮赴會。孫綝方起床,平地如人推倒,心中不悅。使者十餘人,簇擁入內。家人止之曰:“一夜狂風不息,今早又無故驚倒,恐非吉兆,不可赴會。”綝曰:“吾弟兄共典禁兵,誰敢近身!倘有變動,於府中放火為號。”囑訖,升車入內。吳主孫休忙下御座迎之,請綝高坐。酒行數巡,眾驚曰:“宮外望有火起!”綝便欲起身。休止之曰:“丞相穩便。外兵自多,何足懼哉?”言未畢,左將軍張布拔劍在手,引武士三十餘人,搶上殿來,口中厲聲而言曰:“有詔擒反賊孫綝!”綝急欲走時,早被武士擒下。綝叩頭奏曰:“願徙交州歸田裡。”休叱曰:“爾何不徙滕胤、呂據、王惇耶?”命推下斬之。於是張布牽孫綝下殿東斬訖。從者皆不敢動。布宣詔曰:“罪在孫綝一人,余皆不問。”眾心乃安。布請孫休升五鳳樓。丁奉、魏邈、施朔等,擒孫綝兄弟至,休命盡斬於市。宗黨死者數百人,滅其三族,命軍士掘開孫峻墳墓,戮其屍首。將被害諸葛恪、滕胤、呂據、王惇等家,重建墳墓,以表其忠。其牽累流遠者,皆赦還鄉里。丁奉等重加封賞。

馳書報入成都。後主劉禪遣使回賀,吳使薛珝答禮。珝自蜀中歸,吳主孫休問蜀中近日作何舉動。珝奏曰:“近日中常侍黃皓用事,公卿多阿附之。入其朝,不聞直言;經其野,民有菜色。所謂‘燕雀處堂,不知大廈之將焚’者也。”休嘆曰:“若諸葛武侯在時,何至如此乎!”於是又寫國書,教人齎入成都,說司馬昭不日篡魏,必將侵吳、蜀以示威,彼此各宜準備。姜維聽得此信,忻然上表,再議出師伐魏。時蜀漢景耀元年冬,大將軍姜維以廖化、張翼為先鋒,王含、蔣斌為左軍,蔣舒,傅僉為右軍,胡濟為合後,維與夏侯霸總中軍,共起蜀兵二十萬,拜辭後主,逕到漢中。與夏侯霸商議,當先攻取何地。霸曰:“祁山乃用武之地,可以進兵,故丞相昔日六出祁山,因他處不可出也。”維從其言,遂令三軍並望祁山進發,至谷口下寨。時鄧艾正在祁山寨中,整點隴右之兵。忽流星馬報到,說蜀兵現下三寨於谷口。艾聽知,遂登高看了,回寨升帳,大喜曰:“不出吾之所料也!”原來鄧艾先度了地脈,故留蜀兵下寨之地;地中自祁山寨直至蜀寨,早挖了地道,待蜀兵至時,於中取事。此時姜維至谷口分作三寨,地道正在左寨之中,乃王含、蔣斌下寨之處。鄧艾喚子鄧忠,與師纂各引一萬兵,為左右衝擊;卻喚副將鄭倫,引五百掘子軍,於當夜二更,徑從地道直至左營,於帳後地下擁出。

卻說王含、蔣斌因立寨未定,恐魏兵來劫寨,不敢解甲而寢。忽聞中軍大亂,急綽兵器上的馬時,寨外鄧忠引兵殺到。內外夾攻,王、蔣二將奮死抵敵不住,棄寨而走。姜維在帳中聽得左寨中大喊,料道有內應外合之兵,遂急上馬,立於中軍帳前,傳令曰:“如有妄動者斬!便有敵兵到營邊,休要問他,只管以弓弩射之!”一面傳示右營,亦不許妄動。果然魏兵十餘次衝擊,皆被射回。只衝殺到天明,魏兵不敢殺入。鄧艾收兵回寨,乃嘆曰:“姜維深得孔明之法!兵在夜而不驚,將聞變而不亂:真將才也!”次日,王含、蔣斌收聚敗兵,伏於大寨前請罪。維曰:“非汝等之罪,乃吾不明地脈之故也,”又撥軍馬,令二將安營訖。卻將傷死身屍,填於地道之中,以土掩之。令人下戰書單搦鄧艾來日交鋒。艾忻然應之。次日,兩軍列於祁山之前。維按武侯八陣之法,依天、地、風、雲、鳥、蛇、龍、虎之形,分布已定。鄧艾出馬,見維布成八卦,乃亦布之,左右前後,門戶一般。維持槍縱馬大叫曰:“汝效吾排八陣,亦能變陣否?”艾笑曰:“汝道此陣只汝能布耶?吾既會布陣,豈不知變陣!”艾便勒馬入陣,令執法官把旗左右招颭,變成八八六十四個門戶;復出陣前曰:“吾變法若何?”維曰:“雖然不差,汝敢與吾八陣相圍么?”艾曰:“有何不敢!”兩軍各依隊伍而進。艾在中軍調遣。兩軍衝突,陣法不曾錯動。姜維到中間,把旗一招,忽然變成“長蛇捲地陣”,將鄧艾困在垓心,四面喊聲大震。艾不知其陣,心中大驚。蜀兵漸漸逼近,艾引眾將衝突不出。只聽得蜀兵齊叫曰:“鄧艾早降!”艾仰天長嘆曰:“我一時自逞其能,中姜維之計矣!”忽然西北角上一彪軍殺入,艾見是魏兵,遂乘勢殺出。救鄧艾者,乃司馬望也。比及救出鄧艾時,祁山九寨,皆被蜀兵所奪。艾引敗兵,退於渭水南下寨。艾謂望曰:“公何以知此陣法而救出我也?”望曰:“吾幼年遊學於荊南,曾與崔州平、石廣元為友,講論此陣。今日姜維所變者,乃‘長蛇捲地陣’也。若他處擊之,必不可破。吾見其頭在西北,故從西北擊之,自破矣。”艾謝曰:“我雖學得陣法,實不知變法。公既知此法,來日以此法復奪祁山寨柵,如何?”望曰:“我之所學,恐瞞不過姜維。”艾曰:“來日公在陣上與他斗陣法,我卻引一軍暗襲祁山之後。兩下混戰。可奪舊寨也。”於是令鄭倫為先鋒,艾自引軍襲山後;一面令人下戰書,搦姜維來日斗陣法。維批回去訖,乃謂眾將曰:“吾受武侯所傳密書,此陣變法共三百六十五樣,按周天之數。今搦吾斗陣法,乃‘班門弄斧’耳!但中間必有詐謀,公等知之乎?”廖化曰:“此必賺我斗陣法,卻引一軍襲我後也。”維笑曰:“正合我意。”即令張翼、廖化,引一萬兵去山後埋伏。

廖化

廖化次日,姜維盡拔九寨之兵,分布於祁山之前。司馬望引兵離了渭南,逕到祁山之前,出馬與姜維答話。維曰:“汝請吾斗陣法,汝先布與吾看。”望布成了八卦。維笑曰:“此即吾所布八陣之法也,汝今盜襲,何足為奇!”望曰:“汝亦竊他人之法耳!”維曰:“此陣凡有幾變?”望笑曰:“吾既能布,豈不會變?此陣有九九八十一變。”維笑曰:“汝試變來。”望入陣變了數番,復出陣曰:“汝識吾變否?”維笑曰:“吾陣法按周天三百六十五變。汝乃井底之蛙,安知玄奧乎!”望自知有此變法,實不曾學全,乃勉強折辯曰:“吾不信,汝試變來。”維曰:“汝教鄧艾出來,吾當布與他看。”望曰:“鄧將軍自有良謀,不好陣法。”維大笑曰:“有何良謀!不過教汝賺吾在此布陣,他卻引兵襲吾山後耳!”望大驚,恰欲進兵混戰,被維以鞭梢一指,兩翼兵先出,殺的那魏兵棄甲拋戈,各逃性命。卻說鄧艾催督先鋒鄭倫來襲山後。倫剛轉過山角,忽然一聲炮響,鼓角喧天,伏兵殺出:為首大將。乃廖化也。二人未及答話,兩馬交處,被廖化一刀,斬鄭倫於馬下。鄧艾大驚,急勒兵退時,張翼引一軍殺到。兩下夾攻,魏兵大敗。艾捨命突出,身被四箭。奔到渭南寨時,司馬望亦到。二人商議退兵之策。望曰:“近日蜀主劉禪,寵幸中貴黃皓,日夜以酒色為樂。可用反間計召回姜維,此危可解。”艾問眾謀士曰:“誰可入蜀交通黃皓?”言未畢,一人應聲曰:“某願往。”艾視之,乃襄陽黨均也。艾大喜,即令黨均齎金珠寶物,逕到成都結連黃皓,布散流言,說姜維怨望天子,不久投魏。於是成都人人所說皆同。黃皓奏知後主,即遣人星夜宣姜維入朝。卻說姜維連日搦戰,鄧艾堅守不出。維心中甚疑。忽使命至。詔維入朝。維不知何事,只得班師回朝。鄧艾、司馬望知姜維中計,遂拔渭南之兵,隨後掩殺。正是:樂毅伐齊遭間阻,岳飛破敵被讒回。

未知勝負如何,且看下文分解。

賞析

三國後期,除了蜀漢之外,其他兩國權力都漸漸轉移到了權臣手中,面對如此狀況,兩國的皇帝都選擇了一個辦法,便是以政變來奪回自己的權力,本回演義之中東吳孫亮孫休兩皇帝都進行了一次政變,結果是一成一敗,孫亮尚在謀劃之中便失敗了,被逼退位,孫休則策劃成功,一舉擒孫綝,奪回朝政。無獨有偶,曹魏那邊也進行了兩次政變,曹芳想活動活動,結果先把自己的岳丈等人賠進去,再是皇后,最後是自己也終於退位。而曹髦公然興兵討伐,卻沒想到身死,死後還被貶為庶民,司馬昭給他以王葬的待遇居然稱之為加恩,實在是悲慘的很。說起來曹魏最後三個皇帝和東吳那三個皇帝都是少帝,三國志中一個稱三少帝,一個稱三嗣主。其實都是一樣的。這兩國的前兩位都搞政變,最後一位都是下台。當然曹魏那邊是禪讓下台,東吳是被俘下台,倒是挺有意思。

皇帝要靠政變來奪取權力,這看似一個笑話,可是卻是不爭的事實。說到皇帝,人們的第一印象總是高高在上,一言九鼎,動不動就可以讓天下動盪的人物,至於那些臣子與皇帝的關係,總讓人想起君要臣死,臣不得不死這樣的話來。但是實際上真實的皇帝權力遠沒有這么離譜。

皇帝也是凡人,不是神,他在這個以自身為核心的權力制度中心,但是對於許多事也心有餘而力不足,尤其是那些年幼上位的皇帝們,少有經驗,更是被下面的大臣玩弄於股掌之間,如傀儡一般。春秋戰國那時君被臣殺,臣代君的故事太多,我們就不說了,我們就說秦始皇稱皇帝之後的歷史吧。秦朝以法家治天下,用法嚴酷嚴謹至極,日後所謂君主專制的制度在秦朝制度面前比起來也不過是小巫見大巫而已,秦始皇之權,確實可稱得上我們想像中的那種皇帝權力。但是到了二代,秦二世手中,就被趙高悄悄的奪取了權力,想秦二世也並非昏庸之人,即位時也已成年,然而趙高依然在此面前公然搞出一個指鹿為馬的事,並誅殺之,可見皇帝之權在他建立之初就悄悄的移位了。

秦之後,兩漢四百多年天下,乃是中國至強之皇朝,也產生了如漢武帝這樣的強勢君主。然而,在歷史的背後,我們看到的卻是漢高祖死後呂后便掌控了大權,而漢武帝死後幾代就出現了霍光廢帝之事。自然,呂后身為太后掌權本也算不得什麼希奇事,至於霍光廢帝其權力雖甚大,但是霍光本人並非弄權過甚。但是,之後便出現了將西漢奪權在手的王莽,而到了東漢,掌握朝中大權甚至敢於弒帝之外戚更是層出不窮,使得皇帝不得不用宦官之力來遏制之。

三國已經說了,而之後的兩晉乃是皇帝的悲哀時期,西晉皇后和皇族在那邊爭權,把皇帝當幌子用,等到東晉,自家人少了,可王謝桓這幾家也沒閒著,一些還好,只是想和皇帝商量著同治天下,一些則想著要取而代之了。被大臣逼到要哭鼻子,東晉皇帝那窩囊勁,也真是悲慘的可以,這樣的皇帝,有多少權力就不用說了。

南北朝時代南北兩邊皇朝更替,權臣迭出,而終於到了唐朝,號稱盛唐的唐朝會好點嗎?這個嘛,恩,好象是好點了,亂臣是有幾個,雖然都搞的挺大,還喜歡用暴力手段,如安祿山和唐末朱溫那幾位,但是更主要的還是兩種,一種是喜歡搞內部矛盾的,如武則天以太后進而做皇帝,再如李世民李隆基兩位唐朝有數的皇帝都喜歡搞政變奪權,只是一位是直接上位,一位是先讓父親上位再轉交給自己。(對了,玄宗當了皇帝後太平公主也想搞政變,結果被玄宗滅之。)另一種則不太好了,宦官的權力在皇帝之上,甚至能廢立皇帝,這個實在是中國歷代宦官權力的頂峰了,漢明兩朝宦官再盛,也只是為皇帝利用,比之唐朝宦官,差得甚遠。

唐之後五代皇朝更替,天下戰禍不斷,這讓宋朝認為兵權是皇帝失權的一大原因,因此建立起科舉與配套的文官制度。這個制度應該說十分不錯,宋明兩朝基本上沒出現象之前那樣的權臣。但是權臣是沒了,不代表皇帝就有權了,宋朝皇帝有事要和大臣商量著辦,這種事宣傳已經夠多了。至於號稱朱元璋建立的專制皇權呢,可憐那些皇帝也沒好到哪裡去,表面上沒了丞相,結果來了一個內閣大學士,還有一批文官天天盯著皇帝,不許幹這不許乾那,皇帝行賄大臣這種事也出來了。在這種文官制度之下,要說皇帝的權力嘛,說他出了紫禁城就沒權力是誇張了些,出了紫禁城就打折是肯定的。再說了,皇帝在寢宮也不是想幹啥就幹啥的,這明朝宮廷密事總是能被廷臣所知,動不動就來一個奏章提點意見,象曹魏那種宮省事秘,太子沒見過大臣,出於誰家都不知道的好日子肯定是不在有了。(說起曹魏的事是有些極端,但是明朝的一些文人…….也實在太熱中於野史八卦了些。)當然了,比當年那些動不動就被趕下台的皇帝還是好多了。

反正這歷代皇帝,想幹啥就幹啥,確實也不太容易,至於成為空架子也屢見不鮮。

身為皇帝,怎么能成為空架子呢,自然,皇帝就要搞政變奪權了,而且細細看來,這搞政變的皇帝也真不少。就說幾次有名的吧,西漢還好,雖然搞了一次政變,但是主要是皇族和大臣乾的,後來的得益者文帝居然沒插手,仔細想來也算不得皇帝政變,到了後來外戚掌權皇帝想政變都沒機會了。東漢就了不得了,中後期幾位皇帝幾乎都是按著這樣的模式來的:皇帝年幼,太后輔政,外戚掌權,皇帝成年,藉助宦官,重新奪權。幾乎成了循環了,外戚和宦官輪流上台。

兩晉時代的皇帝嘛,晉明帝成功做出了一次漂亮的除王敦,不過這更得益於王敦的失誤,南北朝時期北周武帝搞的政變就比較勇猛了,親自上陣擊昏宇文護,不比曹髦差多少,成果就大得多了。唐朝皇帝嘛,前面說李世民李隆基,其實這兩位搞政變的時候都不是皇帝呢,李隆基後來對付太平公主倒是可以算皇帝搞政變,不過他上位時權力可大得多了。至於唐朝皇帝,其實政變失敗的多,那幾位皇帝對付宦官更是屢戰屢敗,每敗一次權力就少一點,實在丟臉的很。倒是挑唆宦官內部內斗取得了一些效果。

如此一看,這皇帝搞政變成功率實在低的驚人,雖然考慮到大臣搞政變失敗後記載少知名度低,其實成功率也不高,但是堂堂皇帝搞政變,居然成功率也這么低,實在給皇帝這個稱號抹黑啊。

開個玩笑,實際上在權力這種事上,皇帝與大臣一樣是人,皇帝並不會多所謂的那種王霸之氣,只是多了皇帝這個身份符號帶來的威望而已,但是這個威望對於一些人看來很重要,對於一些人則看起來一點也不重要,而一些人覺得重要,卻有各種辦法利用限制。為已所用。就好象那些權臣,對於自己所立的皇帝有幾份權威自己還不清楚嘛,要立之完全是為了挾天子令諸侯而已,要反之則找太后廢了他,甚或找個理由將之廢為庶民,再給了王侯稱號還算便宜了呢。在那些權臣眼裡,皇帝自然不會有什麼重要的,更談不上忠心,他只對皇帝這個符號有利用的興趣而已。

對於皇帝來說,沒有了權力,他也與旁人無異,雖然錦衣玉食,但是實際上也只是操縱在別人手中的傀儡,所謂橡皮圖章而已,身邊沒有親信,而全是權臣之人,自然無法對付權臣,公然反之,只是淪為如曹髦一樣的下場而已。

那該如何做呢?從幾個成功的例子中我們可以看到皇帝搞政變一定要有幾個條件:

其一:皇帝尚有部分權力,雖然受到權臣限制,但是大部分權臣還不會把事做死,留有一定餘地,皇帝在自己的一畝三分地里還有一定的權力,可以利用之,(否則如漢獻帝後期那樣,皇帝就算想搞政變也不會成功了。)這有可能是權臣自己出錯,比如王敦不留在京城,這就讓晉明帝即位後從容布置,以中央之權威討伐之。(當然,王敦上次成功由外藩取中央也使其麻痹了,其實如司馬家奪取曹魏那般取京都與皇帝在手才是權臣之道,不然也要象劉裕那樣留重臣鎮守。)

不過,這樣的好事自然不會常有,皇帝只能在現有的權力中獲取空間,而空間是如何呢,就是皇帝能擁有部分的權力,這些權力可能很小,但是可以充分利用,如借賞賜之名提拔親信自己的大臣到重要位置,或者掌握一部分自己的武裝,如宮廷諸衛掌握在手,這需要慢慢的培植,還需要權臣的忽略,假如什麼都沒,那皇帝就等著選日子禪讓了事。

其二:皇帝有自己的親信,有權力沒有用,權力再大也不及權臣,有自己的親信才可以對付權臣,看各代皇帝政變,尤其是成功政變,宦官往往成為一股不可小視的力量,東漢皇帝藉助宦官奪外戚權力不說,北周武帝擊昏宇文護時也先是叫宦官動手。(對於這次政變,實在有些莫名其妙,周武帝把宇文護打倒,自己不殺,叫宦官殺,宦官手抖居然殺不成功,一直等到藏在後面的衛公直出來才殺之,這周武帝都做到這份上了,幹嗎還不自己動手結果了宇文護呢?)再如明英宗奪回位置時也依賴了宦官的幫忙。(當然,這位政變的時候已經是太上皇了。)為何用宦官?因為那些被奪取權力的皇帝或是年少,或為避嫌疑,不可接見群臣,這樣一來身邊親信只有宦官可用,等到要奪取權力時無論是動手還是聯絡外臣自然要依賴宦官了,此外,宮廷之中,能在皇帝身邊的也以宦官為最,是皇帝身邊第一道防衛力量,假如宦官掌握不在自己手中,也別談什麼政變了。

除宦官之外,皇帝親信的便是外戚,藉助母族之力了,如孫亮曹芳都試圖利用外戚的幫助,不過外戚幫忙固然是肯,但是權臣往往是外戚的到是更多一些。至於廷臣,皇帝一來接觸少,很難聯絡,二來誰知其忠於誰,我們現在事後看史書自然明白,但是當時皇帝又怎么清楚,曹髦對三大臣商議誅司馬,結果兩位跑去報信。

其三:要對其首腦,一舉擒之。這也不單是皇帝,其他人也是一樣,要在短時間內一舉將之擒拿殆盡,一旦失敗,便是以皇帝之權威,畢竟剛剛還政,如何比得過權臣盤踞多年的勢力,但是假如擒之首腦,使其群龍無首,無法布置,再公告群臣,或拉攏之,或寬恕之,讓其站在皇帝一邊,只要穩定人心,這權力就基本上可以移交回來了。這其中象曹髦這樣公然帶兵討伐的也不能說沒有,但是動手的時候都是蓄謀已久,聯絡多時,一擊而發,象曹髦這樣事先拉攏群臣時大臣大多數還去告密的事,實在難以成功。

而更有效的就是將召見權臣,讓其與護衛分開,再擒之,不過因為這有可能傷到一邊的皇帝,而且權臣大都可以帶兵器上殿,留兵在外,一旦不成,就可能反受其害,所以會投鼠忌器,不得成功罷了。成功的例子如孫休擒孫綝,北周武帝斬宇文護(當初諸葛恪其實也算如此,只是那時是孫峻主謀。)。一舉擒之後便可以聯絡事先安排好的大臣再動手了。不過這種事一來皇帝要冒險,二來權臣也要上當才行。

不過,說來說去,這皇帝還要搞政變,鬧不好還要身死,這做皇帝的風險,實在也算不得小了。

回評

毛宗崗批語

天之報惡人,有報之奇者,有報之正者。曹丕以臣廢君,而司馬師亦以臣廢君,此如其事以報之者也,報之奇者也;孫綝以臣廢君,而孫休乃以君滅臣,此反其事以報之者也,報之正者也。天以為報之奇者不可訓,則還以報之正者訓天下而已矣。

吳之有孫綝,猶魏之有曹爽也。而司馬懿以異姓去宗室,而政不復歸於曹;丁奉亦以異姓去宗室,而政猶歸於孫,則何也?孫峻之後有孫綝,猶司馬懿之後有師、昭也。毋丘儉、諸葛誕以起兵討師、昭而不勝,丁奉、張布以杯酒殺孫綝而有餘,則又何也?曰:魏之得國也以篡,吳之得國也不以篡,故魏之將滅,天必假手於其臣;而吳之將滅,天不必假手於其臣耳。

獻帝謀誅權臣,而一泄於國舅董承,再泄於國丈伏完,有兩事焉。若曹芳托國丈而事泄,止如漢之一事也;孫亮則因國舅以及國丈而事泄,是一事而合漢之兩事也。且伏完為後父,而張緝亦為後父;董承受血詔,而張緝亦受血詔:則以魏之一人,兼為漢之兩人。董承不必有父,而全紀有父;伏完不必有兒,而全尚有兒:則又以漢之兩家,並為吳之一家。讀《三國》者,讀至後幅,有與前事相犯,而讀之更無一毫相犯。愈出愈幻,豈非今古奇觀。

雍糾之妻,祭仲之女也,而以父殺夫非也;盧蒲癸之妻,慶舍之女也,而以夫殺父亦非也。況全尚之妻,乃以兄之故而殺其夫,又以兄之故而並殺其子乎?然君子不責全尚之妻,而責全尚,何也?國家之事而謀及婦人,宜其敗也。知其必敗,不可以學雍糾;即幸而不至於敗,不可以學盧蒲癸。

孫亮知黃門之小過,而劉禪不能識黃門之大奸;孫休知鄰國之是非,而劉禪不能知本國之得失。先主之後人,不及孫權之後人遠矣。作者合而敘之,使人於相形之下,見其短長雲。

吳主以蜀有內待之亂,而特使人以敵國之外患警之,此絕妙斗筍處,亦絕妙伏線處。何謂斗筍?姜維因外患而動,則伐魏之筍,於此斗也。何謂伏線?姜維因內侍而歸,則班師之線,又如此伏也。敘事作文,如此結構,可謂匠心。

武侯以出祁山而勝,姜維亦以出祁山而勝。姜維能繼武侯,則姜維之六伐中原,即謂是武侯之七出祁山可也。且其事多有仿佛者:武侯與仲達斗陣法,姜維亦與鄧艾斗陣法;而武侯斗陣只是一番,姜維斗陣卻有兩番。鄧艾斗陣是真,即以斗陣破之;司馬望斗陣是假,又不必以斗陣破之:則姜維又得武侯之意而化之矣。武侯好布八門陣,姜維好布長蛇陣。武侯布八門陣於祁山,先有魚腹浦邊之石以為之端;姜維布長蛇陣於祁山,先有天水城外之火以為之端。陸遜不遇黃承彥必亡,鄧艾不得司馬望亦必死。一樣驚人,一樣出色。每見讀《三國志》者,謂武侯死後便不堪寓目,今試觀此篇,與武侯存日豈有異哉?

司馬懿用反間之計退武侯,鄧艾亦用反間之計退姜維,誠前後一轍矣。然司馬懿即以蜀人苟安為反間,是以蜀間蜀;鄧艾必使魏人黨均行反間,是以魏間蜀也。顯使蜀中無黃皓,魏即遣百黨均,亦何益哉?然則鄧艾之計,仍謂之以蜀間蜀也可。

李贄總評

當時皇帝原做得容易,東也是皇帝,西也是皇帝。後來皇帝也去得容易,東也降了某人,西也降了某人。正所謂籠糠置田籠糠賣,如此得來如此去也。

鍾敬伯總評

師廢曹芳,琳(琳)廢孫亮,皆操之接踵也。西蜀強不如魏、富不如吳,而君臣之義凜凜不失,此蜀所以為正統與!