簡介

一個冬天的童話

一個冬天的童話冬天的童話,從題目上看似乎是要講述一個在殘酷的年代裡發生的一個美麗的故事。待讀完了才知道,這並不是一個童話,至多也只是一個破滅了的童話.故事講述了一個在不正常社會中一個人一個女人所走過的軌跡,是一篇控訴自己不平遭遇的檄文,是對自己破滅的愛情之夢的奠祭書。同時,也是作者對自己死去的哥哥的懷念之作。社會的動亂,必然會使社會各組織解體、換移、重生、再組合,社會各成員便有了各自不同的命運,多少家破,多少人亡,多少青春被毀,多少純潔被傷害,於是當社會甫定之後,便會有許多長歌當哭,哀悼過去的作品產生。縱觀中國文學史概莫如此。

傷痕文學在1979 年出現也極其自然,《一個冬天的童話》是這股潮流中的一支。作者以淒涼、憤懣的強烈感情,控訴的筆觸向我們講述了一個弱女子在那個時代里的真實經歷,催人淚下。哥哥羅克由於日記等事被押,受到公審,被槍決了。母親也被關押在廠里。父親在1957 年便被打成右派,在當時也受到監督。“我”和弟弟無家可歸,到處流浪。不久,我(羅錦)也因為日記被拘留,判了三年勞教。好容易捱過了這三年非人的勞教生活,還沒來得及與家人過一個團圓年,又被趕到河北的一個小村里插隊落戶。愛情夭折了,哥哥也死了,在萬般無奈的情況下,羅錦只想有一個窩,為此,她千方百計地隻身闖關東,想在北大荒找個落腳點,並把家人接來,以躲是非。

為此,她以與她所不愛的趙國志結婚為代價得到了這些。新婚之夜便給她帶來了一個孩子,她努力讓自己適應這種婚姻,與趙國志一起生活。但是維盈的出現打亂了她的生活,當她決定捨棄孩子與維盈結合時,維盈卻因家庭的阻力退縮了,羅錦面對一個接一個的打擊,她想到了死,可她還是挺了過來文章以真情動人,這是基本常識,可文章真正飽含感情者在文壇並不多見,更多的是虛情假意,要么是為賦新詩強說愁,要么拋開感情,以政治代之。傷痕文學之所以引起轟動效應全在一個“真”字。唯有“真”才能動人,唯有動人才有藝術生命。

藝術特色

一、 衝突模式和內涵的轉換

《一個冬天的童話》發表以後,在眾多文章都圍繞著“離婚”是否正確這個問題進行討論時,有一篇文章獨具慧眼地指出了其在“心理描寫”方面的突破:“《一個冬天的童話》的成功之處,不僅在於它真實地反映了時代、生活的本來面貌,揭示了愛情與婚姻同社會生活的密切聯繫,還在於它大膽地抒發了人的情感,深刻地刻畫了人的心靈。”“《一個冬天的童話》寫情感具有兩個突出的特點:一個是大膽,一個是動人。”確實, 《一個冬天的童話》給人最耳目一新之處,莫過於大篇幅地採用心理描寫的手法。在這篇大約三萬多字的作品中,使用“心理描寫”的地方竟然多達二十多處。更重要的是,與一般的內心獨白或者沉思不同,這些心理描寫充滿了辯駁、對抗和鬥爭。假設、反詰、提問、否定構成了這些心理描寫的主要修辭手段。考慮到這些辯論和對抗的密集程度,我們大概可以把《一個冬天的童話》中的心理描寫歸結為“衝突”的一個類型——內心衝突。之所以使用“內心衝突”這么一個名詞,是為了進行文學史上的甄別,從而更好地討論《一個冬天的童話》所具有的轉變意義。

《一個冬天的童話》毫無疑問是一部衝突作品(小說),真理派和反真理派、真革命與假革命、反出生論與血統論,作品中所描寫的這種種衝突,從某種意義上都屬於“外部衝突”,都沒有超出“階級鬥爭”的範圍,這一點在《當代》的“編者按”里有清晰的表述:“十年浩劫期間,在遇羅克為了捍衛真理被捕以至被殘酷殺害前後,她和她的家庭也經歷了種種的磨難。據作者說,此文基本上是根據她個人的親身經歷寫成的。我們認為,這部作品所反映的決不只是他們個人的偶然不幸,而是林彪、‘四人幫’的法西斯統治和多年來封建主義的形上學的血統論必然造成的相當深廣的社會歷史現象。”把個人的遭遇和自我講述上升到“社會歷史現象”的高度是當時普遍的閱讀模式,但是,這種解讀沒有意識到“自我敘事”可能會在一定程度上拆解統一的關於社會歷史的“大敘事”,從而呈現變化和差異。對於《一個冬天的童話》來說正是如此,第一人稱的“自敘”方式在最大程度上凸顯了個人被遮蔽的情感和體驗,雖然“衝突”依然是作品的結構方式,但是,因為大量“內心衝突”的出現而改變了前此單一的“外部衝突”模式。這裡有一個非常明顯的轉換,那就是,“外部衝突”和“內心衝突”的位置被顛倒過來了,在《童話》《一個冬天的童話》中,任何一次“外部衝突”最後都落實到敘述者內心的激烈衝突上來。

二、“自我”角色的轉讓

《一個冬天的童話》始終充滿著一種緊張的氣氛。這一方面來自於作者真實的生活體驗,“遇羅錦其人,因遭受壓迫,性格被壓抑扭曲,積壓了強烈的反抗欲望。……所到之處,總要引發情感騷亂。”另外一方面,來自於“本我”和“自我”強烈的道德衝突。可以說, 《一個冬天的童話》的敘述者一直處於一種分裂性的焦慮之中,既然階級意識和集體觀念已經成為不可信任的對象,那么,如何通過“他者”轉移道德上的焦慮感就成為急需解決的問題。因此,“哥哥”的故事和形象就變得重要起來。

《一個冬天的童話》實際上有兩個故事,一個是“我”的故事,另外一個是“哥哥”的故事。但是,在敘述這兩個故事的時候,敘述者採用的是完全不同的筆墨,如果說“我”是一個懷疑的、猶豫的、沒有尊嚴而苦苦掙扎於生活的形象,那么,“哥哥”則是一個目光深遠、品格堅毅、具有超出凡人的勇氣和智慧的人物。除此之外,“哥哥”的“光榮史”還包括“三反中檢舉父母,十二歲寫入團申請書,56年勸父母交出全部房產,寫文章抨擊姚文元,寫作《出生論》……以致最後被殘酷殺害。”在此,敘述者使用一種完全是“文革”式的文學語言(唯物辯證法、思想指南等等),為我們塑造了一個典型的“高大全”式的“英雄”形象。他不僅在政治上一貫正確,而且在道德上完美無缺,具有克里斯瑪式的人格魅力。從這個意義上講,“哥哥”類似於齊澤克所謂的“獨一無二的人”。“在社會生活中,即便是它最恐怖的形式,集中營倖存者的回憶中總是提到了那個獨一無二的人,一個不會被壓垮的個體,在難以忍受的情況下神奇般的活下來了,並散發不可思議的氣概和尊嚴,而其他人卻僅僅為生存作利己的掙扎。”正是通過對“哥哥”的氣概和尊嚴的描寫,“我”的內心世界的“道德感”才被強烈地“召喚”了出來:“深邃的夜空襯托出哥哥那嚴厲、鎮定、蒼白的臉。……那堅毅、緊閉的嘴角,正直的鼻樑,發著寒光的白玻璃鏡框,直攝進人們的靈魂……我跪在地上,膽怯、羞愧地向他望去——呵,在他那嚴峻冰冷的目光中,也有我和父親給他的痛苦呵!我不敢看他,可是又不敢站起來。”

在此,“我”只是匍匐在“哥哥”道德神壇下的一個可憐蟲而已,但是,我們發現,雖然“哥哥”在作品中無處不在,時刻占據著道德的制高點,而實際情況是,“哥哥”在“我”的故事的一開始就是一個缺席的存在,因為日記事件,“哥哥”早早就下了監獄,在“我”和志國、我和維盈的愛情故事裡,“哥哥”只是一個想像中的“楷模”,一個被“建構”起來的“完美形象”。作品中有一段話透露了這一信息:“我以為,過去的事情可以稱之為童話。哥哥已經化了神,成了仙,我每天看得見他,覺得他一點兒也沒死。他在大自然里——藍天裡、日光里、松濤里、晚霞里……我以對他的愛為驕傲,自稱是天下最愛他的人。……而我,卻要把所有關於他的回憶寫出來,五十年,一百年,沒有關係,我會交給可靠的人,讓這本書一代代傳下去,早晚有一天讓它發表。”

從上文的分析可以看出, 《一個冬天的童話》同樣在嘗試著建構一種抽象的道德主體,但是,這種追求並沒有導致皈依的結果,更沒有導致“自我”內心的平靜,在《一個冬天的童話》的結尾,敘述者暴露的是更多的懷疑和不相信。雖然她一再暗示自己必須“為了哥哥,為那本書活下去”,但這種“重複”恰恰暴露了她內心的矛盾和恐懼,她不停地懺悔:“原諒我吧,哥哥,原諒我吧,哥哥”,她可能已經意識到,抽象的道德可能會暫時釋放“自我”的焦慮,但是,要在一個如此殘酷的環境中“重建”自我經驗,必須有更決絕的“姿態”和“敘述”。在《一個冬天的童話》中,這一姿態就是“懷疑一切”。

三、一個懷疑的“自我”

對於80年代的中國文學來說,《一個冬天的童話》所表達的“反省和懷疑”的欲望是如此強烈,雖然《一個冬天的童話》在發表時曾進行過修改,“刪減遇羅錦性格中的兇悍,將遇羅錦儘可能修改得更柔弱些”。但即使如此,一個咄咄逼人、質量和密度都超出正常人的“自我”還是讓閱讀者感到喘不過氣來。

如果說“懷疑”是一種敘述規則,遇羅錦則是在新時期小說中第一個制定“規則”的人。當然這是僅僅對小說這個體裁而言的,在詩歌界這一規則的制定人是北島。遇羅錦和北島成為新時期文學中最具有懷疑精神同時也最具有決裂意識的兩個人。非常有意思的是,這兩個人都與遇羅克發生著或多或少的聯繫,這或許是一種巧合。但是,在“懷疑一切”並重建“自我”經驗這一點上,他們的相同就不是一種巧合,而是一種歷史生成的結果。對於遇羅錦他們這一代人而言,和王蒙等“復出作家”有所不同,他們既沒有接受過非常系統的理想主義教育,也沒有一個50年代的美好經驗可以提供幻想,他們生於共和國建立之初(北島生於1949年,遇羅錦生於1946年),共和國最富有朝氣的時期他們因為年紀太小而沒有什麼感受,等到他們對社會和生活有了強烈感受的時候,他們看到的或者說參與的(不管是主動還是被動)卻是一個史無前例的“文化大革命”。根據一些學者的研究,“文革”帶來的後果是非常複雜的:“起初,這場運動帶來了空前的自由。……人們可以隨意閱讀官方的或是紅衛兵的報紙,對各種活動也根據自己的興趣決定是否參加,調查生活和查閱個人的檔案以及參加一些自己認為是有益的活動。通過這些經驗,他們了解了被隱瞞起來的權貴們的特權,官僚腐敗和相互傾軋,還有其它一些弊病。……對於城市居民來說,相當普遍的反應,是他們感到自己在“文化大革命”前太幼稚和容易上當受騙……這是“文化大革命”所導致的一種反作用,即利用人們的盲目的信仰最大限度地進行了動員,結果卻使人們覺醒並形成自己獨立的見解和意味深遠的懷疑主義。”遇羅錦的情況可能更極端一些,因為“文革”並沒有給她以及她的家庭帶來“空前的自由”,而是以“自由”的名義施與的壓迫和迫害,從某種意義上說,遇羅錦在“文革”中屬於“受侮辱和受損害的人”,這種侮辱和損害如此嚴重地傷害了她的心理和生活,從而讓她在小說中無法控制地歇斯底里地“懷疑一切”,包括社會、親人、愛情。在她的父親向她講述個人的歷史的時候,她是這么想的:“他無非是想表明他的心地是善良的罷了,難道我對自己的親生父親還會有什麼懷疑嗎?那樣不等於懷疑了我自己?” 即使她曾經帶著極大的熱情熱愛的對象,她最後也禁不住產生了懷疑:“懷疑第一次湧進了腦子——究竟他有多少優點?有什麼值得欽佩和學習的長處?如果我們真的在一起生活會幸福嗎?”……我在他身上尋求的是愛情嗎?究竟是什麼?

《一個冬天的童話》的敘述者恰恰是一個懷疑著“自我”的懷疑者。而這一切懷疑都指向一個“反抗”或者說“決裂”的遠景——“我不相信”,不相信父親,不相信愛情,不相信幸福和未來,在作品的結尾,她說:“我一點兒也不相信今後會再有幸福”。在這種敘述中, 《一個冬天的童話》一方面完成了“文革”後文學的“控訴”功能,另一方面,因為“自我”在面對一切他者時所表現出的懷疑和絕望,一種具有毀滅性的“個體”經驗被構建起來。從文學病理學上來看,《一個冬天的童話》中的“我”是帶有創傷性的精神官能症患者,但正如有人所指出的,這種與社會主流對抗的人、畸形的人、自閉的人和沉醉於個人經驗的人的出現,意味一種抽象的關於“人性”、“人道”的話語開始被講述,這是80年代文學和社會轉型所必需的動力,從這一點上講, 《一個冬天的童話》具有開拓性的意義。

作者簡介

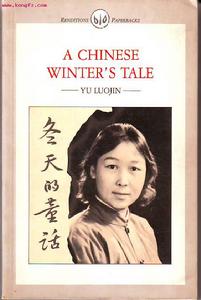

遇羅錦(1946—),北京市人。1961年考上北京工藝美術學校。1965年畢業。1966年文革開始,因日記和其兄遇羅克事受牽連,被拘留,後被判到河北茶淀站清河勞動教養三年。1969年結束勞動教養後分配到河北臨西縣一小村插隊落戶。1970年遷至北大荒落戶,並在那裡與當地一知青結婚。1979年遇羅克被平反昭雪,隨後返回北京。作品主要有《一個冬天的童話》及姊妹篇《乾坤特重我頭輕》。《一個冬天的童話》最早發表於《當代》雜誌1980年第3期,先後被譯為德、日、英、法四國文字介紹到國外,引起了強烈的反響。她的作品以樸實無華的筆觸、真實強烈的感情講述發生在那個特殊年代裡的悲慘的故事,是傷痕文學的重要作品之一。本書收錄《冬天的童話》、《乾坤特重我頭輕》兩篇,是第一次單行本。封面缺角,封底顯舊。

主人公

遇羅克,男,1942 年生,漢族,北京市人,家庭出身資本家,本人成份學生,系北京市人民機器廠徒工,住北京市朝陽區南三里屯東5 樓13 號。父母系右派分子,其父是反革命分子。

遇犯思想反動透頂,自1963 年以來,散布大量反動言論,書寫數萬字的反動信件、詩詞和日記,惡毒污衊誹謗無產階級司令部,在無產階級文化大革命中又書寫反動文章十餘篇,印發全國各地,大造反革命輿論,還網羅本市和外地的反、壞分子十餘人,策劃組織反革命集團,並揚言進行陰謀暗殺活動,妄圖顛覆我無產階級專政。遇犯在押期間,反革命氣焰仍很囂張。遇犯罪大惡極,民憤極大。經中國人民解放軍北京市公、法軍事管制委員會和最高人民法院批准,判處現行反革命分子遇羅剋死刑,立即執行。

以上是1970 年3 月5 日在北京工人體育場宣讀的《北京市中級人民法院刑事判決書(70 刑字第30 號) 》。宣讀完畢後,遇羅克被“驗明正身,綁赴法場,執行槍決”。

標題來歷

大約是1980 年初,人文社現代編輯室副主任孟偉哉讀到一本刊物,叫《四·五論壇》。上面有文章,介紹遇羅克事跡,並附有其妹遇羅錦文章。文章中留有電話。孟偉哉撥通號碼,接電話的人正是遇羅錦。孟偉哉約她寫作,遇羅錦答應。這就是《一個冬天的童話》的童話的開始。

《當代》刊發時,孟偉哉起草了編者按,其中寫道:“當今年初我們同作者商討寫作計畫時,作者把有關遇羅克的內容叫做《一個冬天的童話》,而把她這一部分叫做《又一個冬天的童話》。這是這個題目的來歷。”由於《當代》只刊登了遇羅錦部分,秦兆陽將 標題中的“又”刪去,編者按中的文字也相應做了修改。

報告文學

孟偉哉的編者按初稿中,還有一段文字:“作者把她的作品叫做‘實話文學’,又叫做‘回憶錄’,我們經過考慮之後,權且把它叫做‘紀實文學’。”後來刊登時,並沒有以“紀實文學”名義,而是採用當時通用的“報告文學”,所以,編者按的相關文字也被刪去。但是,從編者按的文字中,可以看出當時的作者和編者都已經感覺到流行的“報告文學”的“報告性”已經不足以說明《一個冬天的童話》的“私人”特徵。以後流行一時的“隱私文學”和“私人小說”的“隱私性”在《一個冬天的童話》中,都能找到淵源。

刪改情況

《一個冬天的童話》中,遇羅錦在遭受遇羅克株連時,為了尋求保護,痛苦而又主動地嫁給了北大荒的北京知青志國。新婚之夜,被志國粗魯地占有。因為時間短到了一分多鐘,被編輯部簡稱為“一分鐘占有”。其中有以下文字:“他坐下來脫褲子,一面望著我,一面脫得赤條精光。”“那冰涼的大腳,硬邦邦的腿骨碰得我身上發疼。”“他的四隻手腳一齊迅速地動作,生硬粗魯地將我的睡衣睡褲、背心褲衩全部脫掉,急切地扔到一邊去了。”“沒等我想過味兒來,他全身的重量已經壓在了我的身上。兩隻粗硬的大手將我的頭緊緊地把住。我閉了眼。”“而下身的意外疼痛,又使我仿佛挨了猛然的一擊。”“ 大約只有一分多鐘,他便突然地鬆開了雙手,癱軟地趴在枕上喘氣去了。”今天來看,這樣的描寫是否精彩,另當別論。但起碼沒有了風險。但在1980 年8 月16 日,卻有如定時炸彈。已經過了四校,馬上就要付型印刷,秦兆陽依然決定刪去。當時是雨天,房間裡光線很暗。秦兆陽看不清校樣,就叫姚淑芝念。念完後,秦兆陽再口述以上必須刪去的文字,然後口述補充的文字,由姚記錄。當時是鉛字排版,為了不增加排版工人的負擔,秦補充的文字同刪去的文字一字不差。秦兆陽說:要刪得虛一些,美一些。但即使是被修改得虛一些美一些的文字,因為描寫的是“真人真事”,依然成了當時最富爭議的“性描寫”文字。

文章修改

對原作修改最大的地方是遇羅錦的性格。《一個冬天的童話》之前和同時,以小說形式張揚婚外戀的作家,不是沒有。但以報告文學描寫並歌頌自己的婚外戀和第三者,遇羅錦是當代第一人。作為離經叛道的女權先鋒,以後的劉曉慶也不能出其右。愛情作為婚姻的惟一理由,在今天已經成為常識,但在當時,卻需要革命性和毀滅性的勇氣。

遇羅錦其人,因遭受迫害,性格被壓抑被扭曲,積壓了強烈的反抗欲望。一旦外部壓力解除,失去了反抗目標,反抗對象就蔓延成了“人”,就成了爆炸。所到之處,總要引發情感騷亂。《一個冬天的童話》刊出前,遇羅錦已經成了著名的“禍水”。孟偉哉雖然是編輯,也是作家,其敢說敢為敢做敢當的性格卻極有江湖色彩。一旦接到遇羅錦的電話,也要叫來別的編輯旁聽。要是遇羅錦真人到達,更是趕緊叫人作陪。實在沒人,就把房門大敞,以正視聽。

即便驚惶如此,編輯部在編輯《一個冬天的童話》時,也達成了一個共識:刪減遇羅錦性格中的兇悍,將遇羅錦儘可能地修改得更柔弱些。修改的結果贏得了讀者更廣泛的同情,卻也使讀者在《春天的童話》出版後,感覺到“冬天”和“春天”的性格差距。這樣的修改,是為情感需要,也為文學的完美,卻同真實有了衝突。是為“報告”同 “文學”的衝突。

發表

《一個冬天的童話》發表於《當代》1980 年第3 期,責任編輯楊匡滿。通常,發表於《當代》的長篇作品都由人文社出單行本,但《一個冬天的童話》卻沒有。據孟偉哉回憶,遇羅錦認為其單行本如同《毛主席語錄》 ,全國各地都可以出版。人文社實在擔心同別的出版社撞車,所以放棄。

評獎事件

一個冬天的童話

一個冬天的童話《童話》在1981年的作協全國報告文學評獎中落選,同年,《當代》本來決定授予《童話》“當代文學獎”,但因為某種原因,最後緊急改變決定,它再次落選,最終無緣於當代文學“經典作品”的地位。

在獲獎者座談會上,獲獎者黃宗英要將自己的筆轉送遇羅錦,以示聲援。黃宗英說:三十年代,人們尚且能夠支持上官雲珠,到了八十年代,我們為什麼還容不下一個遇羅錦呢? 同年,《當代》也評獎。

關於《將軍吟》遭到輿論的道德批判,新華社的《內參》甚至以《一個墮落的女人》為題,譴責遇羅錦的私人生活。評審會依然決定將作品和作者分開,給了《一個冬天的童話》“當代文學獎”,並通知遇羅錦,將獲獎感言和照片寄給《當代》。改變獲獎決定的是一個電話,電話質問說:《花城》要發《春天的童話》,《當代》 要給獎,是不是一個有組織的行動? 電話之後,出版社黨委緊急開會,決定取消獲獎。怎樣通知遇羅錦,卻成了難題。電話通知,都開不了口。決定寫信通知。當時,韋君宜、嚴文井和孟偉哉三個作家聚集一起,商量半天也下不了筆。最後只在信上寫了一句話:原來說給你獎,經研究決定,不給你獎了。

出版風波

《一個冬天的童話》引發了婚姻中的道德論戰。《新觀察》曾經組織文章爭鳴,約遇羅錦參加。遇羅錦在給《當代》編輯劉茵的信中說,她準備用一部中篇來回答輿論的譴責。不久,《童話中的童話》送到了《當代》。大家傳看之後,都認為不能發。孟偉哉要姚淑芝打電話通知遇羅錦取稿。遇羅錦來到出版社傳達室,要姚將稿子送到傳達室,她不想上樓。孟偉哉說,還是請她上樓來吧。

遇羅錦上樓前,編輯們都紛紛躲避,怕的是她發難。但遇羅錦卻讓大家意外,很平靜地接受了退稿的事實。後來,稿發於《花城》,改名 《春天的童話》。

影響

《一個冬天的童話》在《當代》發表後,適逢新《婚姻法》頒布,引發了婚姻中的道德論戰, 《新觀察》組織了一批文章進行了爭鳴,這些文章包括:黨春源的《我為什麼判決他倆離婚》,戴晴的《蔡師傅沒有錯,法院判得也對》等,見《新觀察》,1980年第6、7、8、9、10、11期。1981年《作品與爭鳴》創刊,頭條就是轉載《一個冬天的童話》和相關論戰文章。

實際上,這是一個有分歧的問題,遇羅錦曾坦言她是“用寫小說的形式去寫的”(遇羅錦:《關於一個冬天的童話——給全國各地讀者的回信》,《青春》,1981年第1期)。另外一些評論家也認為《童話》應該屬於“自傳體小說”(易言:《並非童話》,《文藝報》,1980年第11期)。

評價

一個冬天的童話

一個冬天的童話遇羅錦的《一個冬天的童話》發表於《當代》1980年第3期,在作品的開頭,作者寫出這篇是實話文學,獻給作者自己的哥哥遇羅克。這部作品的主要目的是為了紀念烈士並因此祭奠他高貴的精神和道德。可能是考慮到作品的“紀實性”,這部作品被作為“報告文學”刊發,但有意思的是,作者在作品中一再著力敘述的烈士故事並沒有引起讀者的興趣,倒是她所敘述的個人的婚姻遭遇引起了軒然大波,引發了輿論界持續的熱烈討論。

實際上,在80年代初期,文學作品被當做社會文本來予以解讀並引起爭議是非常平常之事,只是關於《一個冬天的童話》的討論非常極端,它完全把遇羅錦的作品與她的個人遭遇等同起來,把作品內容完全客觀化為一個可以通過法律和道德來裁決的個案,從而在根本上抹殺了這部作品作為一個“文學的”而不是“社會學的”個案所具有的意義。今天看來,離婚是否道德,離婚是否帶來了好的或是壞的社會後果之類的討論已經沒有任何現實意義,也就是說,《一個冬天的童話》的社會學意義已經消耗了它的歷史功能。但是,作為新時期文學中“引起較大影響的作品”之一,《一個冬天的童話》的文學史意義依然保持著非常複雜的面向。其實,把《一個冬天的童話》目為“報告文學”或者“紀實文學”大大淡化了《一個冬天的童話》的內涵,通過資料我們了解到, 《一個冬天的童話》並非僅僅是遇羅錦個人生活的簡單復原,而是採用了一系列複雜的敘述手法和敘述視角“重敘”的“故事”,其中的各種虛構、剪輯、編織不亞於任何一部當代的小說作品,也就是說,只有把《一個冬天的童話》當做一部小說作品來予以解讀,才能洞曉其中隱藏的種種文學/文學史話題。正是在這個意義上,《一個冬天的童話》超越了遇羅錦的現實身份,把她從一個現實生活中的離異女性變成了一個“敘述者”(遺憾的是遇羅錦並非一位“有意識”的作者,她對此一無所知)。通過對“自我”和哥哥故事的敘述,遇羅錦成功地重建了“自我”極其私人的經驗,並與同時期的其它許多作品一起,構成了新時期文學“自我”敘述方式之一種。

不足

《一個冬天的童話》的成功也全在於一個“真”字。 文章寫於1974 年遇羅克就義4周年前夕,在那樣一個恐怖的年代裡這是需要勇氣的。同時,在本書的獻詞里作者說:“我用生命寫出這些文字,獻給我的哥哥遇羅克。”“某些文藝評論上或許寫著:這是她——一個女孩子的遺作。”從這些我們可以知道文章是作者長期的壓抑在瞬間爆發的結果,是感情的肆意渲泄,是金聖歎所謂“怨毒以著書”是飽含著強烈的真實的感情的作品。

文章有了真情自然很好,但並不一定就是好文章了,對情感的毫無節制的使用,便有可能導致文章的失敗,我們可以看到這篇小說也有這方面的毛病:比如對哥哥的懷念,對維盈的感情在文中多次出現,給人的感覺是在說謊或者是說謊的,強烈的情感反而顯得不真實了。另外,本文的可取之處還在於它的組織故事的結構方式。文章講述了我在那個時代的長長的一段經歷,有勞教,有到河北插隊,有去北大荒,要從頭講起來是很費勁的,作者採用了追憶的結構方式,一開始講羅錦與維盈的相識,羅錦向維盈講自己過去的經歷,這樣,就把長長的一段濃縮於一點上了。而且,隨著追憶的講述,羅錦與維盈的感情也發展到了不能分離的境界,使故事能夠接著離婚開始講述而不突兀。這種結構方式,出現在80 年代初的文壇上,還是顯得頗具匠心的。