創作背景

作者喬納森·斯威夫特(又譯為江奈生·斯威夫特)於1710年至1714年間,曾出任以羅伯特·哈利及亨利·聖約翰的托利黨的公共關係官員,後來政黨交替,輝格黨上台,托利黨黨員被清算。於是作者透過第一部小人國的歷險暗諷當時的政治。其次,作者後來到愛爾蘭任教,愛爾蘭當時受到英格蘭的高壓統治,於是作者通過第三部諸島國遊記反映愛爾蘭農業的衰敗。

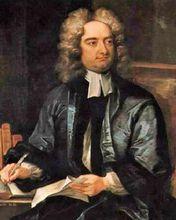

作者簡介

喬納森·斯威夫特

喬納森·斯威夫特喬納森·斯威夫特(又譯為江奈生·斯威夫特)(1667~1745),英國諷刺作家、政治家、文學家、詩人,以諷刺作品名垂青史。他是一名牧師,一位政治撰稿人,一個才子。他出生於愛爾蘭首都都柏林一個貧困家庭,由叔父撫養成人,六歲上學,在基爾凱尼學校讀了八年。1682年進都柏林著名的三一學院學習,他除了對歷史和詩歌有興趣外,別的一概不喜歡。還是學校“特別通融”才拿到學位。之後,他在三一學院繼續讀碩士,一直到一六八六年。1688年,愛爾蘭面臨英國軍隊的入侵,他前往英國尋找出路。

接下來的十年是對斯威夫特一生中具有重要影響的關鍵時期。他通過親戚的關係,在穆爾莊園當私人秘書。穆爾莊園的主人坦普爾是一位經驗豐富的政治家,也是位哲學家,修養極好,這無疑給斯威夫特起了積極的,甚至是導師性質的作用。這從政治或者其他較實際的角度看,對斯威夫特可能是一種失望,但就一個諷刺作家來說,近十年的時間卻使性極強的文論,使英國的殖民政策不得不有所收斂。斯威夫特深受愛爾蘭人民熱愛,在他因匿名作品被當局懸賞緝捕時,人們保護他;在他最後一次訪英歸來時,人們鳴鐘舉火,用儀仗隊簇擁他返回寓所。斯威夫特晚景淒涼,親人去世,頭暈耳聾,每逢清醒,仍執筆寫作,直至七十八歲逝世。 斯威夫特的傳世之作中,以《格列佛遊記》Gulliver's Travels,1726)流傳最廣,也最為各國讀者所喜愛。該書通過里梅爾·格列佛船長之口,敘述了週遊四國的奇特經歷。但仔細體會,卻處處揭露著英國社會的黑暗現實,並寄寓著作者的理想。

他是愛爾蘭民族獨立自由運動的領導者,鬥爭勝利後,他又赴倫敦為愛爾蘭人民的利益奮鬥。他是英國18世紀前期最優秀的諷刺家和政治家。

故事分段介紹

格列佛被放逐到"慧駰國"。這兒馬是該國有理性的居民和統治者。而"列胡"(雅胡、野胡、耶胡、野猢等多種名稱是翻譯的問題)則是馬所豢養和役使的畜生。格列佛的舉止言談在"慧駰國"的馬民看來是一隻有理性的"列胡"。 在"慧駰"各種美德的感化下,格列佛一心想留在"慧駰"國.然而"慧駰"國決議要消滅那裡的列胡.所以格列佛的願望無法實現。無奈之下,格列佛只好乘小船離開該國打道回府。格列佛懷著對"慧駰國"的嚮往,一輩子與馬為友.並且厭棄了世俗,決心不與他人同流合污。將慧馬與列胡作對比,凸顯了理智、仁慈、友誼的人性的可貴和貪婪、無信,嫉妒的醜陋。

第一章 作者出外航海,當了船長——他的部下圖謀不軌,把他長期禁閉在艙里,後又棄他於一塊無名陸地——他進入這個國家——關於一種奇怪動物“列胡”的描寫——作者遇見兩隻“慧駰”。

第二章 作者由一隻“慧駰”領到家中——關於房屋的描寫——作者受到接待——“慧駰”的食物——作者因吃不到肉而感到痛苦,但最終找到了解決的辦法——他在這個國家吃飯的方式。

第三章 作者得到“慧駰”主人的幫助和教導,認真學習它們的語言——關於這種語言的介紹——幾位“慧駰”貴族出於好奇前來看望作者——他向主人簡單報告他的航海經過。

第四章 “慧駰”的真假觀——主人不同意作者的說法——作者更為詳盡地敘述自己的身世和旅途經歷。

第五章 作者奉命向主人報告關於英國的情況——歐洲君主之間發生戰爭的原因——作者開始解釋英國憲法。

第六章 再談安女王統治下的英國——歐洲宮廷中一位首相大臣的性格。

第七章 作者對祖國的熱愛——主人根據作者的敘述對英國的憲法和行政發表看法,並提出類似的事例加以比較——主人對人性的看法。

第八章 作者關於“列胡”的幾種情況的敘述——“慧駰”的偉大品德——青年“慧駰”的教育和運動——它們的全國代表大會。

第九章 “慧駰”全國代表大會進行大辯論,辯論結果是如何決定的——“慧駰”的學術——它們的建築——它們的葬禮——它們的語言缺陷。

第十章 作者的日常生活安排,他跟“慧駰”在一起的幸福生活——因為他經常跟它們交談,他在道德方面有很大的進步——他們的談話——作者接到主人通知必須離開這個國家——他十分傷心,昏倒在地,可還是順從了——他在一位僕人的幫助下設法製成了一艘小船,冒險出航。

第十一章 作者的危險航程——他到達新荷蘭,打算在那兒定居——被一當地人用箭射傷——被葡萄牙人所捉,強行帶到他們的船上——船長對他的熱情招待——作者回到英國。

第十二章作者記事真實可靠——他出版本書的計畫——他譴責那些歪曲事實的旅行家——作者表明自己寫作並無任何險惡目的——有人反對,作者答辯——開拓殖民地的方法 ——作者讚美祖國——他認為國王無權占領他描述的那幾個國家——征服那些國家的難處——作者向讀者做最後告別;談到他將來的生活方式;提出忠告;遊記結束。

主題思想

小說第一卷中所描繪的小人國的情景乃是大英帝國的縮影。英國國內托利黨和輝格黨常年不息的鬥爭和對外的戰爭,實質上只是政客們在一些國計民生毫不相干的小節上勾心鬥角。

小說的第二卷則通過大人國國王對格列佛引以為榮的英國選舉制度、議會制度以及種種政教措施所進行的尖銳的抨擊,對英國各種制度及政教措施表示了懷疑和否定。

小說的第三卷,作者把諷刺的鋒芒指向了當時的英國哲學家,脫離實際、沉溺於幻想的科學家,荒誕不經的發明家和顛倒黑白的評論家和歷史家等。

小說第四卷,作者利用格列佛回答一連串問題而揭露了戰爭的實質、法律的虛偽和不擇手段以獲得公爵地位的可恥行為等。

綜觀小說的全部情節,《格列佛遊記》政治傾向鮮明。它的批判鋒芒,集中在抨擊當時英國的議會政治和反動的宗教勢力。小說通過格列佛在利立浦特(小人國)、布羅卜丁奈格(大人國)、勒皮他(飛島國)和慧駰國的奇遇,反映了18世紀前半期英國社會的一些矛盾,揭露批判了英國統治階級的腐敗和罪惡及英國資本主義在資本主義原始積累時期的瘋狂掠奪和殘酷剝削。

《格列佛遊記》的藝術特色主要體現在諷刺手法的運用上,尖銳深邃的諷刺是這部作品的靈魂。

當時的英國是作者抨擊和挖苦的對象。格列佛歷險的第一地是小人國。在這個縮微的國度里,黨派之爭勢不兩立,鄰邦之間不但想戰勝而且要奴役對方。小人國的國王用比賽繩技的方法選拔官員,為獲得國王賞給的幾根彩色絲線,官員不惜小丑似地做著可笑的表演。這個小朝廷是當時英國的縮影,連利立浦特的朝政風習和典章制度也同當時的英國政局一模一樣;在第二卷里,作者更是指名道姓地批抨英國。格列佛長篇大論地向大人國國王介紹英國的歷史、制度和現狀,以及種種為國家為自己辨解的事,可是從大人國的眼光看來,英國的歷史充斥著“貪婪、競爭、殘暴、偽善、淫慾、陰險和野心”產生的惡果。作者借國王的話,“那樣一個卑微無能的小蟲”是“自然界中爬行於地面的小毒蟲最有害的一類”,諷刺了英國社會的方方面面;在第三卷里,通過對拉格多科學院人士所從事的無聊而荒唐的科學研究,諷刺了英國當時的偽科學;有關勒皮他島的描繪則批評了英國對愛爾蘭的剝削壓迫。

小說不但抨擊了社會現狀,還在更深的層面上,直接諷刺了人性本身。在第四卷里,關於“錢”的那段議論就是如此。格列佛來到沒有金錢,沒有軍隊警察的慧駰(馬)國,向他的馬主人解釋說:“我們那裡的野猢認為,不管是用還是攢,錢都是越多越好,沒有個夠的時候。因為他們天性如此,不是奢侈浪費就是貪得無厭。富人享受著窮人的勞動成果,而窮人和富人在數量上的比例是一千比一。因此我們的人民大多數被迫過著悲慘的生活……”。作者注意到資本主義社會人與人之間的純粹的金錢關係。並由此對人性產生了疑問。

作者在對當時英國的議會政治和反動的宗教勢力進行無情、辛辣的諷刺、抨擊時,有的直言相譏,有的利用異邦人的唇舌,有的隱喻挖苦,有的以獸譏諷人,凡此種種,風趣滑稽,神情皆備。

情節的幻想性與現實的真實性有機結合,也給小說增添了獨特的藝術魅力。雖然作者展現的是一個虛構的童話般的神奇世界,但它是以當時英國社會生活的真實為基礎的。由於作者精確、細膩、貼切的描述,使人感覺不到它是虛構的幻景,似乎一切都是真情實事。例如,在描述小人與大人、人與物的比例關係時,一概按一與十二之比縮小或放大。小人國里的小人比格列佛小十二倍;大人國的大人又比格列佛大十二倍。格列佛的一塊區區手帕,可以給小人國皇宮當地毯;大人國農婦的那塊手帕,蓋在格列佛身上,就變成一床被單了。在描述飛島的運行,宮殿的建築,城鎮的結構時,作者還有意運用了數學、物理、化學、天文、醫藥諸方面的知識與數據。這樣,就使人物局部細節的真實、和諧、勻稱,轉化為整個畫面、場景的真實、和諧、統一,極大地增強了作品的真實感和感染力。

作者的文筆樸素而簡練。例如文中寫到格列佛在小人國抄錄了一段官方文告,它讚頌國王是“舉世擁戴”的“萬王之王”,“腳踏地心、頭頂太陽”,等等。格列佛還在括弧里不動聲色地解釋道:“周界約十二英里”。隨著這句解釋,那“直抵地球四極”的無邊領土陡然縮為周邊不過十餘里的彈丸之地。這種反差令人捧腹。括弧里的話顯示出作者樸素又實事求是的敘述風格,他似乎無意對此評論,只是在客觀忠實地為我們解釋利立浦特的尺度。他曾經聲明:“我寧願用最簡單樸素的文筆把平凡的事實敘述出來,因為我寫這本書主要是向你報導,而不是供你消遣。”儘管小人國、大人國、慧駰國的情景各異,主人公的境遇也不相同,但整部小說的布局、風格前後一致,格列佛每次出海的前因後果都有詳盡的交待,複雜紛繁的情節均按時間、空間順序依次描述,文字簡潔生動,故事性強,因而數百年來,《格列佛遊記》在歐洲各國雅俗共賞,婦孺皆知。

《格列佛遊記》以較為完美的藝術形式表達了作者的思想觀念。作者用豐富的諷刺手法和虛構幻想的離奇情節,深刻地剖析了當時的英國社會現實。作品熔現實與幻想與一爐,將兩者進行對比,用虛實的反差來完善諷刺的藝術效果,具有強烈的感染力。