內容簡介

《 》是佛法的精髓。它的“密度”——宣說教法的深廣程度與篇幅之比——超過了世上任何一部經典,而且並未因此流於膚淺或庸常。我們已經無法確知它的作者為誰。可以確知的是,他於佛法有深刻的理解,並能以優美簡潔的文句與我們分享前輩修行者的境界與心得。心經》不僅僅是一部教法,其經文本身,更已臻藝術的化境。藝術與宗教之間,本無必然的分野;勉為其難,不啻庸人自擾。

作品鑑賞

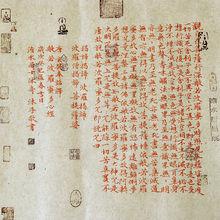

《心經》古老版本爨體書法(呂效廉書)

《心經》古老版本爨體書法(呂效廉書)《心經》全名《摩訶般若波羅蜜多心經》,它的中心思想就在經名體現出來。充分流露觀世音菩薩的大慈大悲,以達到我們學習的榜樣。

一:摩訶,大也。菩薩教授我們要有廣大心量,有包容的心。

二:般若,智慧也。菩薩教授我們用智慧去辦事,用智慧去利益人民。

三:波羅蜜多,到彼岸也。度生死苦海,到涅槃彼岸。菩薩教授我們做事要有頭有尾,才會圓滿。要幫助苦難的人,從苦難此岸帶到快樂彼岸。

四:心,自性,如來德性也。菩薩教授我們要從心地遠離貪嗔痴等煩惱,學習如來自覺、覺他、覺行圓滿。

五:經,契機契理也。菩薩教授我們自學或教人,要符合佛菩薩的道理,也要有觀機說法的方便。使大家都得益安樂。

(方海權著)

玄奘法師譯本

觀 自在 菩薩行深,般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,受想行識,亦復如是。舍利子,是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減。是故空中無色,無受想行識,無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界,乃至無意識界。無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得。以無所得故,菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無掛礙。無掛礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛。故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:揭諦揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。

(註解)

行:依元音老人《心經抉隱》解,音當為橫。意為功行、道行,是名詞。

般若,有智慧意。波羅:彼岸之意。蜜,到。多,上。

舍利子:指釋迦弟子舍利弗,智慧第一。五蘊,指金、木、水、火、土。也稱:五行。

空:佛家所講之空,分偏空和妙有真空等。偏空,相當於近代的形上學,即把空與諸色相分離的空。

不生不滅:發 阿耨多羅三藐三菩提心者,說諸法斷滅。莫作是念。何以故?發 阿耨多羅三藐三菩提心者,於法不說斷滅相。

不垢不淨:道在屎溺出處於《莊子·知北游》,比喻道之無所不在。即使是在最低賤的事物中都有“道”的存在。他有著自己的哲理和典故。

不增不減:發 阿耨多羅三藐三菩提心者,於一切法, 應如是知,如是見,如是信解,不生法相。

色不異空,空不異色:看見的事物同時,心不清淨,那么,就這樣想:就把見到的當成夢幻泡影,

色即是空,空即是色:看見的事物同時,心若清淨,就能辨別事物的本質。

受想行識,亦復如是:受想行識,也按照這樣的方法

眼耳鼻舌身意:統稱六根,是人認識世界的六種官能。此外還有末那識和阿賴耶識。

色聲香味觸法:統稱六塵,六塵作用在六根上,稱受。

無明、老死:當為十二因緣之簡。十二因緣即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死。 是緣覺者的修行法門。

苦集滅道:即苦諦、集諦、滅諦、道諦。是由釋迦牟尼本人提出的自我修行的方式。

菩提薩埵:簡稱菩薩。梵文原意為“覺有情”。覺分覺己和覺它兩部。覺己只是小乘,覺它之後才是大乘法門。

阿耨多羅三藐三菩提:淨土論注曰:“佛所得法,名為阿耨多羅三藐三菩提。阿為無,耨多羅為上,三藐為正,三為遍。菩提為道,統而譯之,名為無上正遍道。”今譯為無上正等正覺。但《心經》一般依玄奘法師的翻譯原則,尊重不翻。

般若波羅蜜多咒:“揭諦揭諦”第一個‘揭諦’是超越分別我執,第二個‘揭諦’是超越分別法執。

“波羅揭諦”是超越俱生我執。

“波羅僧揭諦”是超脫俱生法執。

“菩提”是覺,

“薩婆訶”是指自覺覺他,覺行圓滿。

六祖慧能對 清淨心作出概括,後人把這段 定義為: 明心見性!

何其自性,本自清淨。

何其自性,本不生滅。

何其自性,本自具足。

何其自性,本無動搖。

何其自性,能生萬法。

心經白話譯文:

觀 自在 菩薩 行深,般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空,度一切苦厄。

(這段大意:觀自在菩薩解讀,《金剛經》多時的感悟:在打坐的時候的體會,觀察自己的心境,化解煩惱的方法。講解:修心的方法,按照觀自己的內心來斷煩惱開智慧,這裡的五蘊皆空就是道家講的五行,與駕鶴西遊一個意思,按照《金剛經》不說斷滅相而這樣描述)

舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,受想行識,亦復如是。

(這段大意:舍利子,觀想自己身體化為灰燼,即:不執著我,無我相,達到:清淨心的修持方法)

舍利子 ,是諸法空相, 不生不滅 ,不垢不淨, 不增不減 。是故空中無色,無受想行識,無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界,乃至無意識界。無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得。以無所得故,菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無掛礙。無掛礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。

(這段大意:修持清淨心方法的補充,強調:放下固有知見,按照《金剛經》修持)

三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛。

(這段大意:三世諸佛,都是按照《金剛經》成就的)

故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:揭諦揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。

(這段:金剛咒)

姚宏宇心經書法

姚宏宇心經書法