歷史沿革

清朝末期

大學堂匾額

大學堂匾額1896年6月,刑部侍郎李端棻奏《請推廣學校折》,首次提出在京師設立大學堂。

1898年6月,清朝光緒帝頒布《明定國是詔》推行“戊戌變法”,詔書中強調“ 京師大學堂為各行省之倡,尤應首先舉辦”。同年7月3日,光緒帝批准了由梁啓超代為起草的《奏擬京師大學堂章程》,正式創辦京師大學堂,並任命吏部尚書、協辦大學士孫家鼐為首任管理大學堂事務大臣(管學大臣)。隨後,孫家鼐任命許景澄為中學總教習,美國傳教士丁韙良為西學總教習。9月21日,慈禧太后與守舊派發動戊戌政變,百日維新失敗。但是,京師大學堂得以保留。

京師大學堂是中國近代第一所由中央政府創辦的大學,當時的京師大學堂行使雙重職能,既是國家最高學府,又是國家最高教育行政機關。因此很多學者(如胡適、馮友蘭、季羨林等)認為,北京大學是中國歷代太學(國子監)的繼承者,是古代最高學府在現代的延續,甚至認為北大校史應從漢朝太學算起;另一方面,北大又是中國近代正式設立的第一所大學,是中國近現代高等教育劃時代的開創者,故有“上承太學正統,下立大學祖庭”之說。

1900年,義和團運動爆發,八國聯軍攻入北京,京師大學堂遭到破壞。1900年8月3日,清廷下令停辦京師大學堂。

1902年12月,晚清政府委任吏部尚書張百熙為管學大臣,京師大學堂得以恢復。創辦於1862年洋務運動期間的京師同文館也併入大學堂。12月17日,京師大學堂舉辦開學典禮。根據學制,不同程度的畢業生分別授給貢生、舉人、進士頭銜。

1903年,增設進士館、譯學館及醫學實業館。

1904年,京師大學堂管學大臣改為總理學務大臣,負責統轄全國學務,並另設京師大學堂總監督,專管京師大學堂事宜。京師大學堂統轄全國教育的職能因此分離,成為單純的高等學校。同年,進士館開學,招收了中國歷史上的最後兩屆科舉進士,即癸卯科(1903年)進士80餘名和甲辰科(1904年)進士30餘名入學。並選派首批47名學生出國留學,開中國高等學校派遣留學生之先河。

1905年國子監停辦時,一批未畢業的學生直接進入京師大學堂學習。

1910年,京師大學堂開辦分科大學,開辦經科、文科、法政科、商科、格致科(理科)、工科、農科共七科,設十三學門,分別是經科的詩經、周禮、春秋左傳,文科的中國文學、中國史學,法政科的政治、法學,商科的銀行保險,格致科的地質、化學,工科的土木、礦冶,農科的農學,中國近代第一所綜合性大學終於初具規模。

民國時期

•民國初年(1912—1916)

1912年5月3日,京師大學堂更名為北京大學校,旋即冠“國立”,是中國歷史上第一所冠名“國立”的大學,嚴復出任更名後的首任校長。

1914年,胡仁源任北京大學校長。此時已有黃侃、辜鴻銘、錢玄同、馬敘倫、陶孟和、馮祖荀、何育傑、俞同奎等名家在北京大學任教。

•五四運動前後(1916—1927)

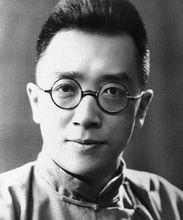

北大曆任校長

北大曆任校長1916年12月,蔡元培出任北京大學校長,蔡元培擔任北大校長的十年間,被視為北京大學校史上的一段輝煌期,“奠定了北大的傳統和精神”。

1917年1月9日,北京大學開學,蔡元培在開學典禮上發表演說,對學生提出“抱定宗旨”、“砥礪德行”、“敬愛師友”三點要求。他主張“大學者,研究高深學問者也”,“循思想自由原則、取兼容並包之義”,對北京大學進行了一系列的改革。他辭退了一批不稱職的中國、外國教師,聘請陳獨秀、夏元瑮分別出任文科、理科學長,聘請胡適、李大釗、魯迅、劉半農、梁漱溟、李四光、王星拱、顏任光、鍾觀光、任鴻雋、李書華、丁西林、馬寅初、陶孟和、陳啟修、王世傑等到校任教。此期間在北京大學任教的著名學者還有黃節、吳梅、劉文典、陳垣、馬裕藻、沈兼士、朱希祖、馬衡、康心孚等。對有學術造詣、政治上守舊的辜鴻銘、劉師培、黃侃等人,蔡元培也用其所長。

蔡元培在北京大學推行教授治校、民主管理的制度。他設立了評議會,將其作為學校最高權力機關和立法機關,評議員由教授選出。後來,又在各學門(系)設立教授會。隨後又設立北京大學行政會議、教務會議、總務處。

至1920年9月,北京大學教授治校的管理體制已經基本成熟。蔡元培倡導教育獨立,認為官僚政客不應干涉教育,“我絕對不能再做不自由的大學校長”,為此幾次辭去北京大學校長職務。

蔡元培力圖將北大辦成以文、理兩科為重點的綜合性大學,將商科併入法科,把工科併入北洋大學。蔡元培廢除年級制,實施選科制,以發展學生個性,溝通文理。1917年,蔡元培在北京大學設立文、理、法三科研究所,培養研究生。這是中國高校最早的研究所。1918年,他創立《北京大學月報》,為中國最早的大學學報。蔡元培積極開展學術交流,邀請杜威、羅素、班樂衛、普朗克等名家到北大講學。1919年,蔡元培撤銷文、理、法科,學門不再隸屬於科,並改學門為學系,設14個學系。1920年,北京大學允許3名女生進入文科旁聽,並在同年秋天正式開始招收女學生,開中國公立大學男女同校之先。

1919年竣工的北大紅樓

1919年竣工的北大紅樓1919年5月4日,“五四運動”爆發。北京大學等北京多所學校的學生在天安門前集會,羅家倫、江紹原、張廷濟為學生運動三個代表,隨後舉行示威遊行。北京大學學生傅斯年任遊行隊伍總指揮。集會宣讀了北大學生許德珩起草的《北京學生界宣言》,遊行中散發了北大學生羅家倫起草的《北京學界全體宣言》。遊行學生火燒趙家樓,痛打章宗祥,軍警當場逮捕學生。蔡元培、李大釗、陳獨秀、朱家驊、胡適、魯迅當時為了營救學生,不惜發動全國工商界罷工罷市。北京學生的愛國運動,得到了各地青年學生和人民民眾的同情和支持,學生愛國運動的烈火迅速燃遍全國,發展成為全國性的反帝愛國運動。北洋政府被迫罷免曹汝霖、陸宗輿、章宗祥的職務,並拒絕簽署巴黎和約,學生運動取得勝利。

五四運動後,北京大學教授李大釗率先在中國系統地接受、傳播、實踐馬克思主義,北大成為中國研究與傳播馬克思主義的中心。1920年8月,陳獨秀創建上海共產黨小組。1920年10月,李大釗創立北京共產黨小組。中共一大前,中國53名中共黨員有21名是北大師生、校友。

•三十年代(1927—1937)

1927至1929年間,北大處於動盪之中,並遭到嚴重摧殘。奉系軍閥攫取北京政權後,於1927年悍然宣布取消北大,與北京其他八所國立大學合併為京師大學校。1928年南京國民政府先將其改為中華大學,復改為北平大學,復改為國立北平大學北大學院。1929年北大宣布自行復校,國民政府於8月6日恢復國立北京大學。

1930年,國民政府首任教育部長、蔡元培先生的高足、曾三度代理北大校長的蔣夢麟開始執掌北大,翌年一月正式就職。蔣夢麟改革北京大學管理制度,提出十六字方針“教授治學,學生求學,職員治事,校長治校”,改評議會為校務委員會。

1931年北大與中華教育文化基金會設立合作研究特款。動工興建新圖書館、地質館、灰樓學生宿舍等三大建築,修建了大操場;理科各系設施得到相當的改善。

1932年6月,北京大學實行學院制,設文、理、法三個學院,胡適、劉樹杞、周炳琳分別出任院長。

1935年,北大已建成實驗室40多個,實驗儀器6716件,標本15788種,藥品及實習用具3100多件,設備條件居於全國高校前列。

•國立西南聯合大學時期(1937—1946)

國立西南聯合大學校門

國立西南聯合大學校門1937年7月7日,盧溝橋事變爆發。7月底,日軍先後占領北平、天津。9月,北京大學奉南京國民政府令南遷至湖南長沙,與國立清華大學、天津的私立南開大學組成國立長沙臨時大學。

1938年長沙臨時大學前往昆明,4月2日更名為國立西南聯合大學。全校設文、理、法商、工、師範五個學院,26個系。1938年5月4日,西南聯大正式上課,次年5月北大研究院在昆明恢復並開始招生,研究生學籍分屬三校。

西南聯合大學辦學條件十分艱苦,校舍緊缺、缺少儀器、資金不足,部分師生不得不兼職以維持生計。儘管條件艱苦,西南聯大辦學九年間本專科、研究生畢業3882人,在校生共8000人左右,培養出了很多優秀人才,其中90人後來成為中國科學院、中國工程院院士(含外籍院士),6人獲“兩彈一星功勳獎章”(獲獎章者共23人),3人獲中華人民共和國國家最高科學技術獎,李政道、楊振寧獲諾貝爾物理學獎。

1945年8月,日本戰敗。由於交通條件困難、三校原有校舍有待修繕,西南聯大繼續辦學一年。

1946年5月4日,西南聯合大學舉辦結業典禮,聯大宣告結束。

•抗日戰爭勝利後的國立北京大學(1946—1949)

1946年9月,胡適出任北京大學校長

1946年9月,胡適出任北京大學校長1946年7月胡適先生由美返國,9月正式就任北大校長,致力於北大之全面復興,“把北大做到最高學府,做成功最高的學術研究機關”。雙十節在國會街北大第四院禮堂隆重舉行復校開學典禮。胡適先生以其絕高的威望,延攬名師,可謂濟濟多士,萃集一堂。

1946年,北大聘任湯用彤為文學院長,饒毓泰為理學院長,周炳琳為法學院長,馬文昭為醫學院長,俞大紱為農學院長,馬大猷為工學院長,樊際昌為教務長,陳雪屏為訓導長,鄭天挺為秘書長,設33個學系(其中醫學系下設18科)、兩個專修科及獨立的文科研究所。據1946年12月的統計,北大有註冊學生3420人。復員後,北大文、理、法學院得到加強,醫、農學院處於中國頂尖水平。胡適還擬設立原子能研究中心,但是因局勢動盪未能實現。

1948年,國立中央研究院選舉首批院士,北大十名教授當選,列中國各大學之首。

1948年11月,北平被解放軍包圍。國民政府原本計畫讓北京大學南遷,但北大教授會決議不南遷。國民黨擬定“搶救大陸學人計畫”,派出飛機,希望一批重要學者離開北平南下。胡適、錢思亮、毛子水、姚從吾等人受邀南下,但大多數學者留在了北平。12月15日胡適校長離平南遷,由鄭天挺、湯用彤、周炳琳三人主持校務,但表示“我雖在遠,決不忘掉北大”。

共和國時期

•建國後至“文革”前的北京大學(1949—1966)

1949年底,北大教育系併入北京師範大學。

1952年,政府仿效蘇聯高等院校進行院系調整,清華大學、燕京大學的文理科的部分師資併入北京大學;北京大學、清華大學、華北大學三校的農學校合併為北京農業大學;北大工學院併入清華大學;北大醫學院獨立為北京醫學院(後改為北京醫科大學);北大地質學系與清華等校有關係科﹐組建了北京地質學院(現中國地質大學);北大法律學系併入北京政法學院(現中國政法大學)。院系調整後的北京大學遷校址於原燕京大學校址,原來北大、清華、燕大三校的自然科學、社會科學的著名學者雲集北大,奠定了北京大學文理兩科在中國長期領先的地位。

1954年重建法律系(北大法律學科發軔於1904年) ,1956年重建圖書館學系,1960年重建政治學系。

1955年,中國科學院首批223名學部委員中,北大在任教師有28人,居中國高校之首。

1955年,為了儘快建立中國的核工業體系,北大建立了全國第一個原子能人才培養基地——物理研究室(技術物理系前身)。此外,北大在中國最早培養半導體專業人才,並在中國計算機研究起步階段就辦了計算機學習班。

據1966年的統計,北大時有在校生近九千人。這期間北大培養的畢業生有百餘人後來成為中國科學院、工程院院士。這段時間,北大也取得了一系列科研成果,如人工合成結晶牛胰島素等。

由於政治活動頻繁,人文社科研究受到干擾。校長馬寅初的《新人口論》被視為此階段北大最突出的人文社科研究成果,但文章發表後就遭到了批判。

1957年反右運動中,北大七百餘名師生被錯劃為右派。

1961年,黨中央提出“調整、鞏固、充實、提高”方針,開始糾正各種失誤,同年整頓高校工作,提高了北京大學的教學質量。

1965年3月起,北京大學開始在陝西漢中建設新的校區(時稱“653工程”)。

•“文化大革命”期間(1966—1976)

校園風光(二)

校園風光(二)1966年5月16日,中共中央下發“五一六通知”,文化大革命拉開帷幕 。在康生的策劃授意下,北大哲學系黨總支書記聶元梓等七人於1966年5月25日貼出大字報《宋碩、陸平、彭佩雲在文化革命中究竟幹些什麼?》,攻擊北京市委大學部副部長宋碩、北大校長兼黨委書記陸平、北大黨委副書記彭佩雲,指責三人“破壞文化大革命”,走“反對黨中央、反對毛澤東思想的修正主義路線”。該大字報曾遭到北大廣大師生的強烈反對,6月1日中央人民廣播電台全文播發了大字報。6月,改組後的北京市委宣布撤銷陸平、彭佩雲的職務,設工作組代行北大黨委職權。7月,北京市委撤銷北大工作組,江青點名要求聶元梓籌建北京大學文化革命委員會(簡稱“校文革”)。9月,校文革正式成立,聶元梓執掌大權。聶元梓被稱為北京造反派的五大領袖之一。

文革期間,北大被稱為“反黨反社會主義的頑固堡壘”。北京大學的很多幹部、教師被打成“黑幫分子”“走資派”“反動學術權威”,遭受殘酷迫害。發生冤假錯案1000多宗,400餘戶被抄家,知名學者饒毓泰、翦伯贊、俞大絪在內的60餘人非正常死亡。

1968年5月16日,校文革設立“監改大院”(俗稱“牛棚”),關押幹部、教師218人,對其進行迫害。

1969年,七千餘名北大師生被下放鯉魚洲(位於江西南昌血吸蟲疫區)農場進行勞動改造。

1970年6月27日,在停止招生四年後,北大開始採取“民眾推薦、領導批准、學校複審”的方法招收工農兵學員。第一屆入學新生2242人,其中北京總校1676名,漢中分校148名,江西分校418名。

1973年8月,北京大學電子儀器廠和北京有線電廠等單位合作在北大研製成功中國第一台每秒運算一百萬次的積體電路電子計算機。

1975年,北京大學圖書館新館建成啟用,是中國當時面積最大、設備最好、藏書最豐富的高校圖書館。

•改革開放後的北京大學(1976~)

李志敏題北京大學校訓

李志敏題北京大學校訓1976年10月,黨中央一舉粉碎“四人幫”反革命集團,結束了十年內亂。在鄧小平同志等領導的關心下,北京大學迅速恢復了學校秩序,並於1978年春迎來了“文革”後第一批經高考錄取的大學生。

1979年成立力學系,1982年成立社會學系,1983年考古學專業從歷史學系分出獨立建系,同年成立王選教授任所長的計算機科學技術研究所。北大逐步實行了校、院、系三級管理體制改革,設立了經濟學院等多個學院。設立方正集團、北大青鳥集團等公司,促進科技成果轉化。

1979年9月,黨中央為經濟學家、教育家馬寅初平反,並批准教育部任命其為北京大學名譽校長。

1984年10月1日,學校7000多名師生參加國慶35周年慶典。北大遊行隊伍行至天安門前打出“小平您好”的條幅,表達了全國億萬人民的心聲。

1989年4月,胡耀邦逝世,學校學生與北京其他高校學生自發悼念胡耀邦。

1996年10月、1998年5月,北大成為國家高等教育“211工程”、“985工程”首批重點建設的高校之一。

燕京學堂計畫

燕京學堂計畫1998年5月4日,北京大學在人民大會堂舉行百年校慶,中共中央總 書記、國家主席江澤民等黨和國家領導人出席慶典活動。時任聯合國秘書長安南在賀信中稱:“北京大學是一個名聲顯赫的學術中心。”英國牛津大學校長盧卡斯代表前來參加慶典活動的世界60餘所大學的校長高度評價了北京大學百年來形成的學術風氣。美國史丹福大學校長蓋哈爾·卡斯帕爾則在接受記者採訪時說,北京大學的百年紀念具有特殊的意義,值得來自世界各國的大學校長們在此相聚一堂。

1999年11月,許智宏院士出任北京大學校長。

國務院總理李克強校友參觀母校的校史展覽館

國務院總理李克強校友參觀母校的校史展覽館2000年4月3日,同根同源的北京大學與北京醫科大學合併,組建了新的北京大學。原北京醫科大學的前身是國立北京醫學專門學校,創建於1912年10月26日。20世紀三、四十年代,學校一度名為北平大學醫學院,並於1946年7月併入北京大學。1952年在全國高校院系調整中,北京大學醫學院脫離北京大學,獨立為北京醫學院。1985年更名為北京醫科大學,1996年成為國家首批“211工程”重點支持的醫科大學,2000年,復又回歸北大懷抱。

2001年,北大啟動“元培計畫”,貫徹“加強基礎,淡化專業,因材施教,分流培養”的辦學方針,實踐新的人才培養模式。

北京大學學位證書

北京大學學位證書2001-2002年,北大先後組建、成立了政府管理學院、新聞與傳播學院、物理學院、地球與空間科學學院、環境學院、信息科學技術學院、軟體學院、對外漢語教育學院。

2002年2月,中國現代漢字印刷革命的奠基人、時任北大計算機科學技術研究所所長王選院士獲得2001年度國家最高科學技術獎。

2009年,中組部和教育部聯合下發檔案,確定北京大學等13所高校為首批全國幹部教育培訓高校基地。

2014年5月,北大啟動“燕京學堂”項目,為來自海內外一流大學的學生開設的一年制“中國學”碩士學位。

2014年9月3日,《北京大學章程》正式核准、生效。

2015年10月,北大校友屠呦呦獲得諾貝爾生理學或醫學獎,理由是她發現了青蒿素。

北京大學與深圳簽署協定

北京大學與深圳簽署協定2016年1月5日,發布首次自主設計的北大學位證書 ,於2016年1月起正式啟用。

2016年5月,北京大學心理學系更名為北京大學心理與認知科學學院。

2016年8月29日,學校與深圳市人民政府簽署合作舉辦北京大學深圳校區備忘錄。

2016年9月20日,北京大學人文社會科學研究院正式揭牌。

2017年2月20日,學校與英國開放大學正式簽約,創辦北京大學滙豐商學院牛津校區,成立北京大學牛津中心和深圳市牛津創新中心 ;3月,大數據分析與套用技術國家工程實驗室揭牌。

2017年9月,北京大學入選國家“雙一流”(世界一流大學和一流學科)建設高校名單。

2017年12月,北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院成立 ,12月13日,北京大學現代農學院正式成立 。

2018年3月25日,北京大學英國校區啟動儀式,在位於英國牛津的“一塔湖圖”新校園內隆重舉行。 10月11日,QS2019年中國大陸大學排名公布,北京大學位居第2位,得分為95.6分 。10月17日,QS教育集團2019金磚國家大學排名發布,北京大學位居第2位。

學術研究

科研平台

截至2017年3月,學校共有實驗室157個,國家實驗室(籌)1個,國家重點實驗室11個,國家級重點實驗室2個,國家工程實驗室3個,國家工程研究中心2個,教育部重點實驗室18個,北京市重點實驗室6個,北京市工程研究中心2個,衛生部重點實驗室6個,教育部網上合作研究中心6個,教育部人文社會科學重點研究基地13個,232個各類人文社會科學研究機構。

| 國家實驗室 | |

| 北京分子科學國家實驗室(籌) | |

| 國家重點實驗室 | |

| 人工微結構和介觀物理 | 分子動態及穩定態結構 |

| 蛋白質與植物基因研究 | 生物膜與膜生物工程(聯合) |

| 湍流與複雜系統研究 | 稀土材料化學及套用 |

| 區域光纖通信網與新型光通信系統(聯合) | 核物理與核技術 |

| 天然藥物及仿生藥物 | 環境模擬與污染控制(聯合) |

| 國家級重點實驗室 | |

| 微米/納米加工技術國家級重點實驗室 | 化學基因組學省部共建國家重點實驗室培育基地 |

| 國家工程實驗室 | |

| 數字視頻編解碼技術 | 口腔數位化醫療技術和材料 |

| 大數據分析與套用技術國家工程實驗室 | |

| 國家工程研究中心 | |

| 電子出版新技術國家工程研究中心 | 軟體工程國家工程研究中心 |

| 教育部重點實驗室 | |

| 數學及其套用 | 生物有機與分子工程 |

| 納米器件物理與化學 | 地表過程分析與模擬 |

| 水沙科學 | 造山帶與地殼演化 |

| 神經科學 | 分子心血管 |

| 高分子化學與物理 | 細胞增殖與分化 |

| 高可信軟體技術 | 機器感知與智慧型 |

| 惡性腫瘤發病機制及套用研究 | 計算語言學 |

| 視覺損傷與修復 | 慢性腎臟病防治 |

| 輔助生殖 | 數量經濟與數理金融 |

| 北京市重點實驗室 | |

| 醫學物理和工程 | 空間信息集成與3S工程套用 |

| 城市固體廢棄物資源化技術與管理 | 先進電池材料料理論與技術 |

| 網際網路安全技術 | 食品安全毒理學研究與評價 |

| 北京市工程研究中心 | |

| 智慧型康復工程技術 | 有源顯示工程技術 |

| 衛生部重點實驗室 | |

| 心血管分子生物學與調節肽衛生部開放實驗室 | 精神衛生學衛生部開放實驗室 |

| 腎臟疾病衛生部開放實驗室 | 神經科學衛生部開放實驗室 |

| 醫學免疫學衛生部開放實驗室 | 生育健康衛生部開放實驗室 |

| 教育部網上合作研究中心 | |

| 數學與套用數學 | 生命科學與生物技術 |

| 套用化學 | 腦科學與認知科學 |

| 核科學與核技術 | 軟體科學與技術 |

| 教育部人文社會科學重點研究基地 | |

| 鄧小平理論研究中心 | 東方文學研究中心 |

| 漢語語言學研究中心 | 教育經濟研究所 |

| 外國哲學研究所 | 政治發展與政府管理研究所 |

| 中國古代史研究中心 | 中國古文獻研究中心 |

| 中國考古學研究中心 | 中國社會與發展研究中心 |

| 美學與美育研究中心 | 國家發展研究院 |

| 憲法與行政法研究中心 | |

| 其它 | |

| 北京大學現代農業研究院 | 北京大學曹雪芹美學藝術研究中心 |

| 北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院 | |

(參考資料 )

科研成果

世界上第一例人工合成牛胰島素有北大參與完成;世界上直徑最小的單壁碳納米管在北大產生;中國第一台百萬次電子數字計算機在北大設計;銻、銪、鈰原子量的國際標準在北大測定。

2014年,北京大學科研經費到款14.6億(不含醫學部);2013年科研經費到款27.73億。

| 年份 | 獲批項目數 | 獲批總經費(億元) |

| 2009 | 480 | 2.2 |

| 2010 | 560 | 2.6 |

| 2011 | 586 | 3.85 |

| 2012 | 599 | 4.79 |

| 2013 | 604 | 4.7 |

(表格內容參考資料來源: )

•自然科學研究

“十五”期間,北京大學共獲得1項國家最高科學技術獎,11項國家自然科學二等獎,8項國家科學技術進步二等獎,共有10篇論文在Nature和Science上發表。

北大未名湖風光

北大未名湖風光其中,王詩宬院士主持的“三維流行拓 撲性質的研究”在2002年的國際數學家大會上作了45分鐘特邀報告;楊應昌院士主持的“氮的間隙原子效應及新型磁性材料研究”在2004年被評為中國稀土領域十大科技成就之首;醫學部尚永豐教授對子宮內膜癌和乳腺癌的發病機理研究取得突破性進展,其研究成果於2005、2006年先後在Nature和Nature Reviews Cancer上發表。

環境學院方精雲院士關於中國森林植被是一個重要“碳匯”的研究結論被Science評論員認為是一個重要的里程碑,被Nature評述為全球碳循環研究的重要進展之一。

在高技術套用領域,中校微機電系統研究群體突破了一批關鍵工藝,首次在國內開發成功MEMS晶片的批量製造技術,研究成果得到廣泛套用;寬禁帶半導體研究中心研製成功具有自主智慧財產權的GaN基短波長雷射器,使中國氮化鎵基光電子材料與器件的研究進入世界先進行列,成為掌握相關技術的少數國家之一;關於CO分離技術這一獨特成果的廣泛套用已產生了重大社會經濟效益;醫學部細胞免疫實驗室研製的腫瘤抗原NY-ESO-1b多肽疫苗通過中國藥品食品監督管理局藥審中心評定,獲得了新藥臨床研究批文;中校自主研發的北大眾志-863CPU的系統晶片和網路計算機已經在多個領域進行套用示範。

•人文社會科學研究

北京大學有25位中青年學者入選國家“跨世紀優秀人才培養計畫”,45名學者入選國家“新世紀優秀人才培養計畫”,揭示著北大人文社會科學未來發展的勃勃生機。

學術資源

•館藏資源

北京大學圖書館

北京大學圖書館北京大學圖書館始建於1898年,初名京師大學堂藏書樓,是中國近代第一所新型的國立圖書館,是亞洲高校最大的圖書館。截至2015年底,總、分館文獻資源累積量約1100餘萬冊(件)。其中紙質藏書800餘萬冊,以及各類資料庫、電子期刊、電子圖書和多媒體資源約300餘萬冊(件)。館藏中以150萬冊中文古籍為世界矚目,其中20萬件5至18世紀的珍貴書籍,是中華民族的文化瑰寶。

•學術期刊

•

北大所發行的部分學術期刊,是中國大陸當中,少有的獲得國際知名的大學所認可、具品級的學術期刊,牛津大學、哥倫比亞大學等亦有與北大合作共同發行期刊。

| 序號 | 期刊名 | 統一刊號 | 創刊時間 | 出版周期 | 編輯部 | 主編 | 備註 |

| 1 | 《北京大學學報(自然科學版)》 | 11-2442/N | 1955年 | 雙月刊 | 學報編輯部 | 趙光達 | |

| 2 | 《數學進展》 | CN 11-2312 | 1955年 | 雙月刊 | 數學科學學院 | 丁偉岳 | |

| 3 | 《物理化學學報》 | 11-1892/O6 | 1985年 | 月刊 | 化學與分子工程學院 | 唐有祺 | SCI |

| 4 | 《大學化學》 | CN11-1815/O6 | 1986年 | 雙月刊 | 化學與分子工程學院 | 段聯運 | |

| 5 | 《地學前緣》 | CN 11-3370/P | 1994年 | 雙月刊 | 地大、北大 | 翟裕生 | 聯辦 |

| 6 | 《北京大學學報(哲學社會科學版)》 | 11-1561/C | 1955年 | 雙月刊 | 學報編輯部 | 程郁綴 | CSSCI |

| 7 | 《中外法學》 | 11-2447/D | 1978年 | 雙月刊 | 法學院 | 賀衛方 | CSSCI |

| 8 | 《經濟科學》 | 11-1564/F | 1979年 | 雙月刊 | 經濟學院 | 劉偉 | CSSCI |

| 9 | 《國外文學》 | 11-1562/I | 1981年 | 季刊 | 外國語學院 | 季羨林 | CSSCI |

| 10 | 《國際政治研究》 | 11-4782/D | 1980年 | 季刊 | 國際關係學院 | 梁守德 | CSSCI |

| 11 | 《大學圖書館學報》 | 11-2952/G2 | 1981年 | 雙月刊 | 圖書館 | 朱 強 | CSSCI |

| 12 | 《市場與人口分析》 | 11-3601/F | 1994年 | 雙月刊 | 人口研究所 | 鄭曉瑛 | CSSCI |

| 13 | 《北京大學教育評論》 | 11-4848/G4 | 2003年 | 季刊 | 教育學院 | 汪永銓 | |

| 14 | 《南亞研究》 | 11-1306/C | 1978年 | 半年 | 南亞文化研究所 | 孫培鈞 | CSSCI |

| 15 | 《北京大學研究生學志》 | 1985年 | 研究生院 | 蔡桂生 |

(參考資料 )

辦學條件

院系設定

據北京大學官網顯示,北京大學設有人文、理學、社會科學、信息與工程、醫學5個學部以及深圳研究院,62個直屬院系,學科專業涵蓋了除軍事、農業以外所有學科門類。2014年,北京大學本科專業120個,其中醫學部10個。

| 理學部 | |||

| 北京大學數學科學學院 | 北京大學物理學院 | 北京大學化學與分子工程學院 | 北京大學生命科學學院 |

| 北京大學城市與環境學院 | 北京大學地球與空間科學學院 | 北京大學心理與認知科學學院 | 北京大學建築與景觀設計學院 |

| 信息與工程科學部 | |||

| 北京大學信息科學技術學院 | 北京大學工學院 | 北京大學計算機科學技術研究所 | 北京大學軟體與微電子學院 |

| 北京大學環境科學與工程學院 | |||

| 人文學部 | |||

| 北京大學中國語言文學系 | 北京大學歷史學系 | 北京大學考古文博學院 | 北京大學哲學系(宗教學系) |

| 北京大學外國語學院 | 北京大學藝術學院 | 北京大學對外漢語教育學院 | 北京大學歌劇研究院 |

| 社會科學部 | |||

| 北京大學國際關係學院 | 北京大學法學院 | 北京大學新媒體研究院 | 北京大學體育教研部 |

| 北京大學信息管理系 | 北京大學社會學系 | 北京大學政府管理學院 | 北京大學馬克思主義學院 |

| 北京大學教育學院 | 北京大學新聞與傳播學院 | 北京大學人文社會科學研究院 | |

| 經濟與管理學部 | |||

| 北京大學經濟學院 | 北京大學光華管理學院 | 北京大學人口研究所 | 北京大學國家發展研究院 |

| 醫學部 | |||

| 北京大學基礎醫學院 | 北京大學藥學院 | 北京大學公共衛生學院 | 北京大學護理學院 |

| 北京大學醫學人文研究院/公共教學部 | 北京大學醫學網路教育學院 | 北京大學第一醫院 | 北京大學人民醫院 |

| 北京大學第三醫院 | 北京大學口腔醫院 | 北京大學第六醫院 | 北京腫瘤醫院 |

| 北京大學深圳醫院 | 北京大學首鋼醫院 | ||

| 跨學科類 | |||

| 北京大學元培學院 | 北京大學先進技術研究院 | 北京大學前沿交叉學科研究院 | 北京大學中國社會科學調查中心 |

| 北京大學分子醫學研究所 | 北京大學科維理天文研究所 | 北京大學核科學與技術研究院 | 北京國際數學研究中心 |

| 北京大學燕京學堂 | 北京大學海洋研究院 | 北京大學現代農學院 | |

| 深圳研究生院 | |||

| 北京大學信息工程學院 | 化學生物學與生物技術學院 | 北京大學環境與能源學院 | 北京大學城市規劃與設計學院 |

| 北京大學新材料學院 | 北京大學滙豐商學院 | 北京大學國際法學院 | 北京大學人文社會科學學院 |

| 參考資料 | |||

教學建設

•質量工程

截至2014年7月,北大已擁有39個國家級特色專業(建設點)、16名國家級教學名師、14個國家級教學團隊、21個國家級人才培養基地、8個國家級實驗教學示範中心、90門國家級精品課程、6門國家級精品視頻公開課、80門“十二五”國家級規劃教材、29門國家級精品資源共享課。 有中國科學院院士79名,中國工程院院士19名。

| 批次 | 專業名 | |||

| 第一批 | 經濟學 | 法學 | 西班牙語 | 阿拉伯語 |

| 口腔醫學 | 微電子學 | 軟體工程(設5個專業方向) | 核技術 | |

| 臨床醫學(與北大第一醫院結合) | 臨床醫學(與北大人民醫院結合) | |||

| 非通用語種群(印地語、烏爾都語、孟加拉語、梵文、巴利文5個語種) | ||||

| 非通用語種群(蒙古語、菲律賓語、泰國語、波斯語、西伯萊語等12個語種) | ||||

| 第二批 | 哲學 | 信息與計算科學 | 化學 | 生物科學 |

| 藥學 | 智慧型科學與技術 | 保險 | 城市管理 | |

| 第三批 | 漢語言文學 | 世界歷史 | 考古學 | 預防醫學 |

| 第四批 | 漢語言文學 | 世界歷史 | 考古學 | 預防醫學 |

| 第六批 | 金融學 | 新聞學 | 電子信息科學與技術 | 環境科學 |

| 第七批 | 能源與資源工程 | 環境工程 | 地質學(第一批) | |

| 序號 | 課程名稱 | 院系 | 年度 |

| 1 | 分析化學 | 化學與分子工程學院 | 2003年 |

| 2 | 中國古代史 | 歷史學系 | 2003年 |

| 3 | 鄧小平理論 | 馬克思主義學院 | 2003年 |

| 4 | 細胞生物學 | 生命科學學院 | 2003年 |

| 6 | 大氣探測學 | 物理學院 | 2003年 |

| 5 | 電磁學 | 物理學院 | 2003年 |

| 7 | 人體生理學 | 醫學部 | 2003年 |

| 8 | 生物化學 | 醫學部 | 2003年 |

| 9 | 現代漢語 | 中國語言文學系 | 2003年 |

| 10 | 法理學 | 法學院 | 2004年 |

| 16 | 彈性力學 | 工學院 | 2004年 |

| 11 | 近代國際關係史 | 國際關係學院 | 2004年 |

| 12 | 普通和無機化學 | 化學與分子工程學院 | 2004年 |

| 13 | 世界近代史 | 歷史學系 | 2004年 |

| 14 | 動物生物學 | 生命科學學院 | 2004年 |

| 15 | 高等代數 | 數學科學學院 | 2004年 |

| 17 | 數學物理方法 | 物理學院 | 2004年 |

| 18 | 實驗心理學 | 心理與認知科學學院 | 2004年 |

| 19 | 病理學 | 醫學部 | 2004年 |

| 20 | 病理生理學 | 醫學部 | 2004年 |

| 21 | 藝術概論 | 藝術學系 | 2004年 |

| 22 | 哲學導論 | 哲學系 | 2004年 |

| 23 | 政治學原理 | 政府管理學院 | 2004年 |

| 24 | 遙感概論 | 地空學院 | 2005年 |

| 25 | 民族與社會 | 社會學系 | 2005年 |

| 26 | 生物化學 | 生命科學學院 | 2005年 |

| 27 | 大學英語綜合課程 | 外語學院 | 2005年 |

| 28 | 光 學 | 物理學院 | 2005年 |

| 29 | 圖書館學概論 | 信管系 | 2005年 |

| 30 | 離散數學 | 信息學院 | 2005年 |

| 31 | 中國哲學史 | 哲學系 | 2005年 |

| 33 | 古代漢語 | 中國語言文學系 | 2005年 |

| 32 | 中國現代文學 | 中國語言文學系 | 2005年 |

| 34 | 地理信息系統概論 | 地空學院 | 2006年 |

| 35 | 刑法學 | 法學院 | 2006年 |

| 36 | 西方文明史導論 | 歷史學系 | 2006年 |

| 37 | 思想道德修養 | 馬克思主義學院 | 2006年 |

| 38 | 基礎分子生物學 | 生命科學學院 | 2006年 |

| 39 | 數理統計 | 數學科學學院 | 2006年 |

| 40 | 普通物理實驗 | 物理學院 | 2006年 |

| 41 | 變態心理學 | 心理與認知科學學院 | 2006年 |

| 44 | 藥物化學 | 醫學部 | 2006年 |

| 42 | 口腔正畸學 | 醫學部 | 2006年 |

| 43 | 外科學 | 醫學部 | 2006年 |

| 45 | 中國當代文學 | 中國語言文學系 | 2006年 |

| 46 | 中國古代文學史 | 中國語言文學系 | 2006年 |

| 47 | 個體經濟學 | 光華管理學院 | 2007年 |

| 48 | 保險學原理 | 經濟學院 | 2007年 |

| 49 | 中國古代的政治與文化 | 歷史學系 | 2007年 |

| 51 | 幾何學及其習題 | 數學科學學院 | 2007年 |

| 50 | 數學分析 | 數學科學學院 | 2007年 |

| 52 | 近代物理實驗 | 物理學院 | 2007年 |

| 53 | 核物理與粒子物理導論 | 物理學院 | 2007年 |

| 55 | 醫學免疫學 | 醫學部 | 2007年 |

| 54 | 神經生物學 | 醫學部 | 2007年 |

| 56 | 麻醉與重症醫學 | 醫學部 | 2007年 |

| 57 | 個體經濟學 | 經濟學院 | 2007年(網路) |

| 58 | 鄧小平理論概論 | 馬克思主義學院 | 2007年(網路) |

| 59 | 中國歷史地理 | 城市與環境學院 | 2008年 |

| 60 | 國際政治經濟學 | 國際關係學院 | 2008年 |

| 61 | 中國近現代史綱要 | 馬克思主義學院 | 2008年 |

| 62 | 機率論 | 數學科學學院 | 2008年 |

| 63 | 大學體育 | 體育教研部 | 2008年 |

| 65 | 量子力學 | 物理學院 | 2008年 |

| 64 | 力學 | 物理學院 | 2008年 |

| 66 | 計算概論 | 信息學院 | 2008年 |

| 67 | 數據結構與算法 | 信息學院 | 2008年 |

| 70 | 眼科學 | 醫學部 | 2008年 |

| 69 | 口腔頜面醫學影像診斷學 | 醫學部 | 2008年 |

| 68 | 人體解剖學 | 醫學部 | 2008年 |

| 71 | 行政管理學 | 政府管理學院 | 2008年 |

| 72 | 線性代數 | 數學科學學院 | 2008年(網路) |

| 73 | 中國現代文學名著導讀 | 中國語言文學系 | 2008年(網路) |

| 78 | 自然地理學 | 城市與環境學院 | 2009年 |

| 76 | 博弈與社會 | 光華管理學院 | 2009年 |

| 77 | 田野考古實習 | 考古文博學院 | 2009年 |

| 74 | 數字邏輯電路與實驗 | 信息科學技術學院 | 2009年 |

| 82 | 神經病學 | 醫學部 | 2009年 |

| 83 | 流行病學 | 醫學部 | 2009年 |

| 79 | 藥理學 | 醫學部 | 2009年 |

| 81 | 婦產科學 | 醫學部 | 2009年 |

| 80 | 醫學微生物學 | 醫學部 | 2009年 |

| 75 | 理論語言學 | 中國語言文學系 | 2009年 |

| 84 | 財政學(網路) | 經濟學院 | 2009年(網路) |

| 85 | 環境科學 | 環境科學學院 | 2010年 |

| 86 | 生理心理學 | 心理與認知科學學院 | 2010年 |

| 87 | 軟體工程 | 信息科學技術學院 | 2010年 |

| 88 | 兒童口腔醫學 | 醫學部 | 2010年 |

| 89 | 行政管理學 | 政管 | 2010年(網路) |

| 90 | 影視批評 | 中國語言文學系 | 2010年 |

| 序號 | 年度 | 教材名稱 | 作者 |

| 1 | 2007年 | 機率論與數理統計 | 何書元 |

| 2 | 2007年 | 算法與數據結構--C語言描述(第二版) | 張乃孝 |

| 3 | 2007年 | 新概念物理教程 熱學(第二版) | 趙凱華 |

| 4 | 2007年 | 積體電路原理與設計 | 甘學溫 |

| 5 | 2007年 | 護理研究(第三版) | 肖順貞 |

| 6 | 2008年 | 動物生物學(第2版) | 許崇任 |

| 7 | 2008年 | 生命科學導論(第2版) | 高崇明 |

| 8 | 2008年 | 機率論 | 何書元 |

| 9 | 2008年 | 線性代數 | 王萼芳 |

| 10 | 2008年 | 量子力學教程(第2版) | 曾謹言 |

| 11 | 2008年 | 新概念物理教程 量子物理(第二版) | 趙凱華 |

| 12 | 2008年 | 藥理學 | 庫寶善,李學軍,譚煥然 |

| 13 | 2008年 | 外科護理學 | 路潛,李建民 |

| 14 | 2008年 | 醫學寄生蟲學 | 高興政,田喜鳳,湯自豪寶 |

| 15 | 2008年 | 醫護心理學 | 胡佩誠,周郁秋,孫立波,馬麗,蔣繼國 |

| 16 | 2009年 | 經濟法學(2008年版) | 張守文 |

| 17 | 2009年 | 西方政治思想史(修訂版) | 唐士其 |

| 18 | 2009年 | 中國史綱要(增訂本)(上、下) | 翦伯贊、吳宗國 |

| 19 | 2009年 | 生物化學教程 | 王鏡岩、朱聖庚、徐長法 |

| 20 | 2009年 | 離散數學(第二版) | 屈婉玲、耿素雲、張立昂 |

| 21 | 2009年 | 組織學與胚胎學(第三版) | 唐軍民、高俊玲、白鹹勇 |

| 22 | 2011年 | 複變函數 | 李忠 |

| 23 | 2011年 | 陳閱增普通生物學(第3版) | 吳相鈺 陳守良 葛明德 |

| 24 | 2011年 | 細胞生物學(第4版) | 翟中和 王喜忠 丁明孝 張傳茂 |

| 25 | 2011年 | 計算機系統平台 | 張麗 李曉明 |

| 26 | 2011年 | 微型計算機基本原理與套用(第二版) | 王克義 |

| 27 | 2011年 | 公共政策學(第二版) | 寧騷 彭宗超 林震 |

| 28 | 2011年 | 消費者行為學(第二版) | 符國群 |

| 29 | 2011年 | 財政稅收法(第五版) | 劉劍文 熊偉 |

| 30 | 2011年 | 系統功能語言學概論(修訂版) | 胡壯麟 朱永生 張德祿 李戰子 |

| 31 | 2011年 | 新編英國文學選讀(第三版) 上下 | 羅經國 |

| 32 | 2011年 | 泰語教程(第1-4冊) (修訂本) | 潘德鼎 |

| 33 | 2011年 | 俄國文學史(上卷)(修訂版) | 曹靖華 李明濱 岳鳳麟 張秋華 |

| 34 | 2011年 | 英語綜合教程學生用書(第l-4冊) | 胡壯麟 |

| 35 | 2011年 | 社會醫學(第2版) | 張拓紅 |

| 36 | 2011年 | 國際經濟法(第三版) | 余勁松 吳志攀 |

| 序號 | 團隊名稱 | 帶頭人 | 年份 |

| 1 | 憲法與行政法教學團隊 | 姜明安 | 2010年 |

| 2 | 生理學科創新人才培養教學團隊 | 管又飛 | 2010年 |

| 3 | 口腔醫學課程建設教學團隊 | 郭傳璸 | 2010年 |

| 4 | 地理科學專業教學團隊 | 陶 澍 | 2010年 |

| 5 | 普通化學本科主幹基礎課教學團隊 | 姚光慶 | 2009年 |

| 6 | 生物化學與分子生物學學科創新人才培養教學團隊 | 尚永豐 | 2009年 |

| 7 | 田野考古實習教學團隊 | 趙化成 | 2009年 |

| 8 | 國家理科基地物理基礎課程教學團隊 | 王稼軍 | 2008年 |

| 9 | 現代漢語教學團隊 | 沈 陽 | 2008年 |

| 10 | 外科創新教學團隊 | 王杉 | 2008年 |

| 11 | 基礎數學教學團隊 | 姜伯駒 | 2007年 |

| 12 | 中國古代史教學團隊 | 閻步克 | 2007年 |

| 1 | 基礎物理實驗教學中心 | 第一批 |

| 2 | 化學基礎實驗教學中心 | 第一批 |

| 3 | 生物基礎實驗教學中心 | 第二批 |

| 4 | 計算機實驗教學中心 | 第三批 |

| 5 | 經濟管理實驗教學中心 | 第三批 |

| 6 | 地球科學實驗教學中心 | 第四批 |

| 7 | 生物醫學實驗教學中心 | 第四批 |

| 8 | 考古實驗實踐教學中心 | 第五批 |

國家基礎科學研究和教學人才培養基地(16個)

理科基地:數學、物理、化學、生物學、地理學、地質學、大氣科學、核物理、力學、心理學、基礎醫學、基礎藥學

文科基地:中國語言文學、歷史學、哲學

經濟學基地:經濟學

| 序號 | 負責人 | 項目名稱 | 年份 |

| 1 | 朱慶之 | 元培學院(元培計畫) | 2007年 |

| 2 | 陳紅 | 北京大學第二臨床學院長學制創新性醫學人才培養模式示範區 | 2007年 |

| 3 | 李四龍 | 哲學人才培養創新實驗區 | 2008年 |

| 4 | 孫祁祥 | 培養世界一流經濟學本科生教育實驗區 | 2008年 |

| 5 | 俞虹 邱章紅 | 領導型數字媒體創意人才培養創新實驗區 | 2009年 |

學科建設

據學校2014年7月官網顯示,北大共有50個一級學科博士學位授予權點,263個博士學位授予權二級學科,52個一級學科碩士學位授予權點。有86個二級學科國家重點學科(其中61個涵蓋在18個一級學科國家重點學科中),另有3個國家重點培育學科。此外,還有28個專業學位授權點。

2018年5月,獲準開展學位授權自主審核。

一級學科博士學位授予權(50個)

哲學、理論經濟學、套用經濟學、法學、政治學、社會學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、數學、物理學、化學、地理學、大氣科學、地球物理學、地質學、生物學、科學技術史、力學、電子科學與技術、信息與通訊工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、工商管理、公共管理、圖書館、情報與檔案管理、馬克思主義理論、教育學、天文學、測繪科學與技術、核科學與技術、新聞傳播學、生物醫學工程、中西醫結合、管理科學與工程、考古學、中國史、世界史、生態學、統計學、軟體工程、護理學、藝術學理論等

世界一流學科建設學科(41個)

哲學、理論經濟學、套用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、心理學、中國語言文學、外國語言文學、考古學、中國史、世界史、數學、物理學、化學、地理學、地球物理學、地質學、生物學、生態學、統計學、力學、材料科學與工程、電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、軟體工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、護理學、藝術學理論、現代語言學、語言學、機械及航空航天和製造工程、商業與管理、社會政策與管理

一級學科國家重點學科(18個)

哲學、理論經濟學、法學、政治學、社會學、中國語言文學、歷史學、數學、物理學、化學、地理學、大氣科學、生物學、力學、電子科學與技術、計算機科學與技術、口腔醫學、藥學

二級學科國家重點學科(25個)

國民經濟學、基礎心理學、英語語言文學、印度語言文學、天體物理、固體地球物理學、構造地質學、通信與信息系統、核技術及套用、環境科學、免疫學、病理學與病理生理學、內科學(腎病, 心血管病, 血液病)、兒科學、精神病與精神衛生學、皮膚病與性病學、外科學(骨外,泌尿外)、婦產科學、眼科學、腫瘤學、運動醫學、流行病與衛生統計學、企業管理、教育經濟與管理、圖書館學

國家重點(培育)學科(3個)

亞非語言文學、(礦物學、岩石學、礦床學)、兒少衛生與婦幼保健學

博士後流動站(39個)

校本部(33個):數學、物理學、化學、天文學、地理學、地質學、大氣科學、地球物理學、生物學、力學、電子科學與技術、信息與通信工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、核科學與技術、心理學、中國語言文學、歷史學、哲學、理論經濟學、套用經濟學、工商管理、法學、社會學、外國語言文學、政治學、教育學、公共管理、圖書館、情報與檔案管理、馬克思主義理論、測繪科學與技術、新聞傳播學、藝術學

醫學部(6個):口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、基礎醫學、臨床醫學、生物學

學科排名

2017年12月,教育部學位與研究生教育發展中心公布了第四輪全國學科評估結果,北大獲評A+學科(前2%(或前2名))21個,居全國第一。

| 學科門類 | 學科名稱 | 評估結果 | 學科名稱 | 評估結果 |

| 人文社科類 | 哲學 | A+ | 世界史 | A+ |

| 套用經濟學 | A+ | 理論經濟學 | A | |

| 政治學 | A+ | 法學 | A | |

| 社會學 | A+ | 馬克思主義理論 | A | |

| 心理學 | A+ | 中國史 | A | |

| 中國語言文學 | A+ | 教育學 | A- | |

| 外國語言文學 | A+ | 新聞傳播學 | B+ | |

| 考古學 | A+ | |||

| 理學 | 數學 | A+ | 統計學 | A+ |

| 物理學 | A+ | 生態學 | A | |

| 化學 | A+ | 地質學 | B+ | |

| 地理學 | A+ | 地球物理學 | B | |

| 大氣科學 | A+ | 科學技術史 | B | |

| 生物學 | A+ | 天文學 | B- | |

| 工學 | 力學 | A+ | 信息與通信工程 | B+ |

| 計算機科學與技術 | A+ | 測繪科學與技術 | B+ | |

| 電子科學與技術 | A | 核科學與技術 | B+ | |

| 環境科學與工程 | A | 生物醫學工程 | B+ | |

| 軟體工程 | A | |||

| 醫學 | 基礎醫學 | A+ | 公共衛生與預防醫學 | A- |

| 口腔醫學 | A+ | 護理學 | B+ | |

| 藥學 | A | 中西醫結合 | B | |

| 臨床醫學 | A- | |||

| 管理學 | 工商管理 | A | 圖書情報與檔案管理 | B+ |

| 公共管理 | A | 管理科學與工程 | B- | |

| 藝術學 | 藝術學理論 | A+ | 戲劇與影視學 | C+ |

國際影響

截至2013年11月,北大實現19個學科進入ESI全球大學和科研機構的前1%,其中進入ESI全球大學和科研機構的前千分之一的學科已經達到5個,分別是化學、材料科學、臨床醫學、工程學、物理學。北大的ESI論文總引用數在全球高校中列第129名,在大中華兩岸三地所有高校中名列第一。

2014年,QS世界大學學科排行榜中,北京大學有21個學科進入全球前50名。

2015年,QS世界大學學科排行榜中,北京大學位列第57名。

2016年,QS世界大學學科排名物理與天文學排名30名 。

2017年10月25日,2018年全球最佳大學排行榜發布,北京大學在亞洲排名第五,中國排第二。

2017年11月,全球就業能力最強大學排行榜出爐,北京大學排名第14。

2017年11月22日,QS金磚大學排行榜位列第2 。

師資力量

2016-2017學年,北大共有專任教師3250人,其中校本部專任教師2572人,醫學部專任教師678人,另有3000餘位附屬醫院醫生承擔本科教學工作。其中正高級職稱占教師總數49.48%,副高級職稱占教師總數36.05%。

2017-2018學年,北京大學共有72名“千人計畫”入選者,153名“青年千人計畫”入選者,208名長江學者講座教授和特聘教授,242名國家傑出青年科學基金獲得者,3名國家“萬人計畫”教學名師,17名國家級教學名師,79名北京市教學名師,14個國家級教學團隊,16個北京市教學團隊。

2017年11月,中國工程院、中國科學院2017年院士增選結果先後揭曉,北京大學新增中國科學院院士2名,在編中國科學院院士合49名;新增中國工程院院士1名,在編中國工程院院士合9名;在校工作的中國科學院院士(含兼職)合79名,中國工程院院士(含兼職)合19名 。

| 數學物理學部 | |||||

| 姜伯駒 | 張恭慶 | 陳佳洱 | 甘子釗 | 文蘭 | 楊應昌 |

| 丁偉岳 | 陳建生 | 田剛 | 趙光達 | 徐至展 | 李政道 |

| 蘇肇冰 | 張煥喬 | 解思深 | 王詩宬 | 賀賢土 | 霍裕平 |

| 周又元 | 王恩哥 | 鄂維南 | 陳十一 | 歐陽頎 | |

| 化學部 | |||||

| 唐有祺 | 徐光憲 | 黎樂民 | 劉元方 | 周其鳳 | 王夔 |

| 張禮和 | 黃春輝 | 高 松 | 吳雲東 | 劉忠范 | 嚴純華 |

| 地學部 | |||||

| 趙柏林 | 塗傳詒 | 陳運泰 | 童慶禧 | 馬宗晉 | 葉大年 |

| 張彌曼 | 秦大河 | 陶 澍 | 張培震 | ||

| 信息技術科學部 | |||||

| 楊芙清 | 王陽元 | 秦國剛 | 黃琳 | 李啟虎 | 陸汝鈐 |

| 梅 宏 | 包為民 | 龔旗煌 | |||

| 技術科學部 | |||||

| 葉恆強 | 方岱寧 | ||||

| 生命科學和醫學學部 | |||||

| 翟中和 | 韓濟生 | 韓啟德 | 許智宏 | 朱作言 | 方精雲 |

| 童坦君 | 趙進東 | 蔣有緒 | 尚永豐 | 朱玉賢 | 程和平 |

| 陸道培 | 唐孝炎 | 郭應祿 | 沈漁邨 | 莊輝 |

| 王隴德 | 何新貴 | 高 文 | 俞夢孫 | 馬永生 |

| 姜伯駒 | 張恭慶 | 許智宏 | 朱作言 | 陳佳洱 | 陳運泰 | 朱玉賢 |

| 蘇肇冰 | 林毅夫 | 文蘭 | 韓啟德 | 徐至展 | 解思深 | 嚴純華 |

| 塗傳詒 | 方精雲 | 王恩哥 | 趙進東 | 梅宏 | 高松 |

學校聲譽

| 榜單 | 名次 |

| 2017年中國校友會大學排名 | 1 |

| 2016年武漢大學中國科學評價研究中心(RCCSE)大學排行榜 | 1 |

| 2016年CWUR全球大學排名 | 60(全球),1(中國) |

| 2016年7月28日,《自然》增刊“自然指數2016新星榜” | 2(全球) |

| 2017年美國USNews世界大學排名 | 53(全球),1(大中華區) |

| 2017年《泰晤士報高等教育》世界大學排名 | 29(全球),1(大中華區) |

| 2017年《泰晤士報高等教育》金磚國家大學排名 | 1 |

| 2019世界大學排名 | 31 |

文化傳統

北大精神

北大精神是北大校園文化的本質和核心,百年來,北大精神一代代傳承,在不同的歷史階段,北大人承擔著不同的歷史使命,但始終本著“愛國、進步、民主、科學”的傳統,與祖國同呼吸、共命運。

從五四運動開始,北大人就一直有關心國家大事、關注社會生活的傳統。北大的歷史是不斷革新的歷史,北大是在新與舊的鬥爭中、在不斷求得自我革新中發展起來的,這使北大產生了許多重要人物和思想,成為百年名校。深厚的人文底蘊和學術積澱是北大校園文化的基礎。

政治文化

溫家寶總理與北大情緣

溫家寶總理與北大情緣北京大學作為新文化運動的中心和五四運動的發源地、中國最 早的馬克思主義和民主科學思想的源頭之一,以及中國共產黨最早的活動根據地之一,北大為民族的振興和解放、國家的建設和發展、社會的文明和進步做出了不可替代的貢獻,在中國走向現代化的進程中起到了重要的先鋒作用。

從1919年“五四”運動開始,北大一直與中華民族的崛起奮進同呼吸、共命運。改革開放以來,從1981年喊出“團結起來,振興中華”的時代強音、1984年國慶35周年道出“小平您好”的由衷呼喚、到1997年初發出“再道一聲小平您好”的深情呼喚,北大人始終站在時代的前列,弘揚著時代的主旋律。宣傳部、團委、學生會、研究生會、工會等積極開展各類政治文化活動,更加完善了從學校、團委到基層、班級、支部立體的綜合學習活動。

學術傳統

北京大學百年紀念講堂

北京大學百年紀念講堂學術是北大發展的根本動力和力量源泉,也是北大建設世界一流大學工作的重中之重。

北京大學百餘年來成長了中國幾代最優秀的學者。豐博的學識,閃光的才智,莊嚴無畏獨立思想,這一切又與先天下的嚴峻思想、剛正不阿的人格操守以及勇銳的抗爭精神相結合,構成了一種特殊的精神魅力。

“思想自由、兼容並包”的學術傳統在北大薪火相傳,構成一種恆遠而不具形的存在。“科學與民主”早已成為這聖地不朽的靈魂。在北大學會的不僅僅是單純的知識,更多的是北大對一個人人格的薰陶。

社團活動

北大社團是“思想自由,兼容並包”的北大所成就的碩果,它的興盛始於1916年。

從1986年起,北大杯足球賽開賽。隨後“新生杯”、“碩士杯”足、籃、排球賽也先後崛起。北大的“十佳”比賽內容豐富,有校園十佳歌手大賽、十佳主持人大賽、十佳演講比賽、十佳教師評選、十佳社團評選、十佳菜餚評選等等。十佳主持人大賽不僅精彩、引起校內外廣泛關注,更向央視、鳳凰衛視等全國性重要媒體輸送了許多人才。十佳歌手比賽是北大一年一度參與人數眾多、比賽形式常變常新、最具時代氣息和最為活躍的一個文藝賽事,誕生了一批又一批的校園明星。

北大社團中的部分社團的影響已經超出了北大,如山鷹社、愛心社等,他們所從事的活動常常受到全社會的關注。“山鷹社”成立於1989年,社員先後登上了念青唐古拉、各拉丹東、玉珠峰、桑丹康桑、雪寶頂、克孜色勒、瑪卿崗日、卓奧友、博格達等十幾座山峰,產生了廣泛的社會影響。

學校標識

•校訓

魯迅設計的北大校徽

魯迅設計的北大校徽北京大學並無明確的校訓。“勤奮、嚴謹、求實、創新”、“博學,審問,慎思,明辨”、“愛國、進步、民主、科學”、“思想自由、兼容並包”都不是北京大學的校訓。

•校徽

北大校徽

北大校徽北京大學校徽由魯迅先生於1917年8月設計完成。“北大”兩個篆字的上下排列,其中“北字”構成背對背的兩個側立的人像,而“大字”構成了一個正面站立的人像。北京大學校徽突出一個辦學理念,即大學要“以人為本”。大學,因大師而大,更因大學生而大。也有人說,上面的是學生,下面的是老師,教師就是要甘為人梯;學生站在巨人的肩膀上,就是要青出於藍勝於藍。校徽的象徵意義在於,北大當肩負開啟民智的重大使命。

2007年6月6日,北京大學正式頒布實施《北京大學視覺形象識別系統管理辦法》,作為“根本大法”系統管理和維護北京大學的視覺形象。2007年6月13日,北京大學正式發布《北京大學視覺形象識別系統管理手冊》,並推出修改後的北大校徽標識,在魯迅先生設計校徽圖案的基礎上,進一步豐富和發展,標誌形似瓦當,兼有篆刻風韻,具有鮮明的中華傳統文化特色。北大確定了特定色值的紅色為標準色,並將其命名為“北大紅”。

北京大學視覺識別系統的主管部門為北京大學標識管理辦公室。

•校歌

北京大學並無校歌。《燕園情》作於1952年北大遷入燕園之後,一度被認為北京大學校歌,但從未得到校方的正式命名,在創作之初也並沒有被當成校歌來寫作。

| 1916年校歌 (時任校長蔡元培,吳梅作詞) | 1918年校歌(時任北大校長蔡元培,吳梅作詞) | 1952年校歌,現為北大代校歌,《燕園情》(周保平詞,孟衛東曲) |

| 景山門啟嬗幃成, 均又新,弦誦一堂春。 破朝昏,雞鳴風雨相親。 數分科,有東西秘文; 論同堂,盡南北儒診。 珍重讀書身,莫白了青青雙鬢。 男兒自有真,誰不是良時豪俊, 待培養出,文章氣節少年人。 | 械朴樂英才,試語同儕, 追想遜清時創立此堂齋。 景山麗日開,舊家主第門程改。 春明起講台,春風盡異才, 滄海動風雷,弦誦無妨礙。 到如今費多少桃李栽培,喜此時幸遇先生蔡。 從頭細揣算,匆匆歲月,已是廿年來。 | 紅樓飛雪,一時英傑, 先哲曾書寫,愛國進步民主科學。 憶昔長別,陽關千疊, 狂歌曾竟夜,收拾山河待百年約。 我們來自江南塞北,情繫著城鎮鄉野; 我們走向海角天涯,指點著三山五嶽。 我們今天東風桃李,用青春完成作業; 我們明天巨木成林,讓中華震驚世界。 燕園情,千千結,問少年心事, 眼底未名水,胸中黃河月。 |

•校慶日

北京大學校慶日為5月4日。

1912年5月4日,京師大學堂改名為北京大學。1951年的12月7日,湯用彤副校長提出把北大校慶日由12月17日改為5月4日,認為校慶時間臨近期末,師生緊張不宜搞大的活動。從此以後,北京大學校慶日就改在了每年的5月4日。

學校領導

黨委書記:邱水平

黨委副書記:郝平

常務副書記:於鴻君

黨委副書記:安鈺峰、葉靜漪、劉玉村

紀委書記:葉靜漪

黨委常委:邱水平、郝平、於鴻君、安鈺峰、高松、詹啟敏、葉靜漪、劉玉村、王博、龔旗煌、陳寶劍、柴真、蔣朗朗

校長:郝平

常務副校長:高松、詹啟敏

副校長:王仰麟、田剛、王博、龔旗煌、陳寶劍

知名校友

截至2008年,北大校友中已有吳文俊、王選、黃昆、劉東生、葉篤正、吳征鎰、徐光憲、王忠誠等八人獲得中華人民共和國國家最高科學技術獎(全國共14人),12人成為中國“兩彈一星”的元勛(全國共23人),近1000人當選院士,北大的畢業生和教師為中國的自然科學、人文社會科學、醫學、工程技術及國防事業、文化事業的發展做了奠基性和開拓性的貢獻。

1984年5月4日,北京大學校友會作為正式的全國性的獨立社團組織成立。1992年北京大學校友會正式在民政部註冊,成為獨立社團法人。截至2016年,北京大學擁有30萬北大校友和百餘個校友組織。

| 政界 | 李克強 | 中共中央政治局常委、國務院總理 | 冷溶 | 中央文獻研究室主任 |

| 李大釗 | 中國共產黨的主要創始人 | 李肇星 | 中國前外交部長 | |

| 陳獨秀 | 五四運動總司令 | 李源潮 | 中央政治局委員、國家副主席 | |

| 胡春華 | 中央政治局委員、國務院副總理 | 趙樂際 | 中央政治局常委、中紀委書記 | |

| 任建新 | 前中央書記處書記,政法委書記 | 胡啟立 | 前中央政治局常委、中央書記處書記 | |

| 穆拉圖·特肖梅 | 衣索比亞總統 | 陸昊 | 自然資源部部長 | |

| 文藝界 | 馮友蘭 | 哲學家 | 羅常培 | 語言學家、語言教育家。 |

| 徐志摩 | 現代詩人、散文家。 | 顧頡剛 | 現代古史辨學派的創始人 | |

| 茅盾 | 中國現代著名作家、文學評論家 | 傅斯年 | 歷史學家、學術領導人 | |

| 朱自清 | 現代著名散文家、詩人、學者 | 范文瀾 | 歷史學家 | |

| 姚從吾 | 中國歷史學家 | 冼星海 | 中國近代著名作曲家、鋼琴家 | |

| 俞平伯 | 現代詩人、作家、紅學家 | 卞之琳 | 詩人、文學評論家、翻譯家 | |

| 傳媒教育 | 撒貝寧 | 中央電視台著名當家主持人 | 李思思 | 中央電視台節目主持人 |

| 張泉靈 | 央視著名主持人 | 俞敏洪 | 新東方學校創始人 | |

| 工商界 | 李彥宏 | 百度公司創始人、董事長 | 黃怒波 | 北京中坤投資集團董事長。 |

| 趙鵬 | 看準網-Boss直聘 CEO | 徐小平 | 真格基金創始人,新東方聯合創始人 | |

| 科教界 | 屠呦呦 | 諾貝爾生理學或醫學獎獲得者 | 白春禮 | 中國科學院院士、院長 |

| 李政道 | 美國國家科學院院士 | 裴文中 | 史前考古學、古生物學家 | |

| 鄧稼先 | 科學家、中國“兩彈”元勛 | 黃汲清 | 大地構造學家、地層古生物學家 | |

| 楊振寧 | 諾貝爾物理學獎獲得者 | 劉東生 | 地質學家,中國科學院院士 | |

| 錢三強 | 核物理學家,中國科學院院士 | 錢煦 | 華裔科學家 | |

| 于敏 | 核物理學家,中國科學院院士 | 田剛 | 數學家,全國政協常委 | |

| 郭永懷 | 力學家、套用數學家 | 謝曉亮 | 哈佛大學的終身教授 | |

| 朱光亞 | 中國核科學主要開拓者之一 | 侯朝煥 | 中國科學院院士 | |

| 周光召 | “兩彈一星功勳獎章”獲得者 | 余同希 | 香港科技大學機械工程系教授 | |

| 唐敖慶 | 理論化學家姿育家 | 金亞秋 | 中國科學院院士 | |

| 蔡洪濱 | 香港大學經濟及工商管理學院院長 | 周法高 | 中國語言學家 |

(表格內容參考資料來源: )

更多校友查看參考資料:

校園環境

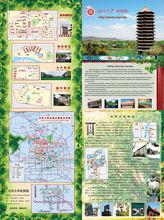

北京大學校園圖(2012)

北京大學校園圖(2012)北京大學地址為北京市海淀區頤和園路5號,校園占地總面積約7000畝,分為燕園校區、醫學部校區、昌平校區、大興校區、無錫校區和深圳研究生院校區6個部分,其中燕園校區是北京大學本部,占地面積1.95平方公里(合2925畝)。昌平校區占地面積550多畝。大興校區為北京大學軟體與微電子學院所在地,占地面積約550畝。北京大學無錫校區同樣為北京大學軟體與微電子學院所在地,2008年投入使用,位於無錫市濱湖區大學城,占地面積500多畝。北京大學醫學部位於學府林立的首都北京海淀區學院路,占地面積約990畝。 北京大學深圳研究生院(南國燕園)占地面積82.87萬平方米(合1243畝),是以全日制研究生教育為主的高等教育機構。

北大校園分為校本部、醫學部、昌平校區、大興校區、無錫校區和深圳研究生院6個部分,本部又稱燕園,包括淑春園、勺園、朗潤園、鏡春園、鳴鶴園、蔚秀園、暢春園、承澤園等,在明清兩代是皇家園林,數百年來,其基本格局與神韻依然存在。校園北與圓明園毗鄰、西與頤和園相望。北大充分利用了這一難得的歷史遺產,建設了風景如畫的校園環境,使之既有皇家園林的宏偉氣度,又有江南山水的秀麗特色。這裡不僅有亭台樓閣等古典建築,而且山環水抱,湖泊相連,堤島穿插,風景宜人;校園內古木參天,綠樹成蔭,四季常青,鳥語花香,園林景色步移景異。美麗的湖光塔影伴隨著大師的背影,這正是燕園中最美的圖畫。著名的“一塔湖圖”指的就是未名湖湖畔的景色。

![pku[北京大學的英文縮寫] pku[北京大學的英文縮寫]](/img/0/728/nBnauM3X4YTMxUDOwIzN5EDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLyczL4YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)