25歲患者唇部黑斑

25歲患者唇部黑斑臨床症狀

本徵臨床表現不一,個體差異很大。病情輕者可無自覺症狀,嚴重者可出現腹痛、腹瀉、黏液便、便血、便秘、嘔血等消化道症狀。除以上症狀外,本徵尚有色素沉著、胃腸道息肉2大特徵性表現。

1、色素沉著:①部位:色素斑主要發生於面部、口唇周圍、頰黏膜、指和趾,以及手掌、足底部皮膚等處;②色澤:多數患者發生在上下唇和頰黏膜的色素斑為黑色,其餘部位多為棕色或黑褐色;③出現時間:可出現於任何年齡,斑點多在嬰幼兒時發生,至青春期明顯,部分患者在30歲後可逐漸減退或消失;④與息肉關係:絕大多數病例為兩者同時存在,約5%的患者僅有胃腸道多發性息肉或色素沉著。兩者在出現順序上,臨床多為先有色素斑點,然後才發生息肉,但色素斑的數目和深淺與息肉的數目無相關性;⑤色素斑的特徵:其外形為圓形、橢圓形、梭形等多種形態,一般界限清楚,以口唇及頰黏膜最明顯,下唇尤為突出。色素斑常緊密相連,不高出於皮膚及黏膜表面。

2.胃腸道息肉:常呈多發性,息肉可發生在整個胃腸道,以小腸多見,在胃、大腸、闌尾腔也有生長。這些息肉大小不定,小者僅為針頭般大小的隆起,大者直徑可達10.0cm,多為0.2~0.5cm,表面光滑,質硬,蒂的長短、粗細不—,也可無蒂。較大息肉可呈菜花樣。

此外,胃腸道息肉所引起的長期腹瀉和便血可導致貧血;當息肉發展成大型息肉時,可發生腸梗阻;也可因息肉過多或息肉牽拉引起腸套餐,有時還可並發直腸脫垂。腸套疊大多數可自行復位,如不能及時復位,延誤較久可引起腸壞死。

診斷檢查

診斷標準:皮膚黏膜的色素斑,胃腸道多發息肉,息肉組織學檢查屬錯構瘤,家族遺傳病史.診斷該病不需符合上述所有條件.部分患者只有色素斑和息肉,尤其是色素沉著是本病特徵性表現,臨床上應注意口腔黏膜,手掌和足底,指趾,如患者存在這些色素斑常提示本病

.

1.視診:應檢查口唇、口腔黏膜、手掌、足底、指和趾、肛門周圍等部位,觀察有無色素斑。

2.直腸指診:在手指可觸及的直腸範圍內檢查無息肉。

3.X線檢查:因為本徵的息肉可散在地分布整個消化道,所以,對發現皮膚黏膜有色素斑的可疑患者,必須做胃腸鋇餐造影和鋇劑灌腸雙重對比造影,以了解是否有息肉存在。但應說明,如未發現息肉並不能排除本徵的存在,其理由是:①息肉的出現多晚於色素斑點;②—些較小的息肉或基底寬且低平的息肉不易直接觀察到。所以還須套用內窺鏡檢查加以證實。

4.內窺鏡檢查:包括胃鏡、直腸鏡、乙狀結腸鏡和纖維結腸鏡檢查,如發現息肉和可疑組織應取活組織檢查。

5.超音波檢查:懷疑並發腸套疊和腸梗阻者可做腹部超音波檢查。

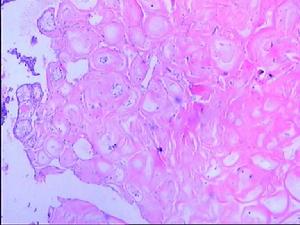

6.組織學檢查:本徵所發生的腸息肉在鏡下多數顯示為正常細胞的排列畸形或錯構瘤的結構。黏膜肌有帶有上皮成分的樹枝樣畸形,在息肉內有平滑肌纖維,上皮細胞雖然有異常排列,但亦為分化正常的杯狀細胞而無增生。

.診斷

如發現口唇、口腔黏膜等部位的色素斑,結合X線及內窺鏡檢查發現有消化道息肉存在並經組織學證實為錯構瘤,即可確診。然而,近年來因不典型患者報導有所增加,故在直腸中發現腺瘤性息肉或絨毛狀息肉亦不能排除本徵。

大多數患者都有家族史,但必須強調指出,並不是所有患者都有家族史,故有人將具有色素斑、胃腸道多發性息肉及家族遺傳這3大特徵者稱為完全性PJS;僅有黑斑及家族史或僅有黑斑及息肉而無家族史者稱為不完全性PJS。本徵須和其他胃腸道息肉病相鑑別。

治療

本徵的治療,主要是對胃腸道息肉及其併發症的治療。若患者感到黑斑有礙美容,且要求治療時,也可對黑斑治療。

胃腸道息肉的治療

:①對息肉較小無症狀者,以內科保守治療為主,並定期隨訪,每隔1~2年做纖維結腸鏡檢查1次,但應告知患者,胃腸息肉隨時有並發出血、腸套疊及腸梗阻的可能,一旦發作,應及時診治;②有蒂息肉在1.Ocm左右者,可經內窺鏡行電凝切除,1次可摘除多個息肉;③息肉較大(2.0cm以上)且有症狀者應儘早手術,可行腸切開單純息肉摘除術,以免發生腸套疊、腸梗阻;④並發腸套疊、腸梗阻者,應行急診手術,具體術式應根據當時情況而定;⑤結腸、直腸內息肉較大且密集叢生無法逐個摘除者,可行全結腸切除術,保留部分直腸,行迴腸直腸吻合,保存良好的肛門功能。直腸殘留息肉,可經內窺鏡做電凝或冷凍切除。

華積德報告治療17例,認為一旦確診,應根據病情緩急和息肉大小及位置,可手術治療以除去病因。他們認為本徵的手術適應症是:①並發腸套疊者;②癌變或梗阻者;③有腹痛、貧血者;④息肉大於2.Ocm者;⑤位於胃、十二指腸、結腸、直腸等易發生癌變的部位者。孟榮貴等認為本徵的治療主要是摘除息肉,以防止腹痛、腹瀉、出血和腸套疊的發生。他們常採用以下3種方法清除腸道息肉。

(1)擇期剖腹術加小腸切開,纖維結腸鏡經小腸切口插入用PSD(電療套扎術)清除息肉。腸道準備同一般大腸手術前的腸道準備法。內窺鏡可用CF—IBW或(OES)CF—--P101型鏡,全鏡可浸泡於1:1000的洗必泰溶液中消毒30min。不是防水鏡子,只浸泡鏡身,操作部及導光束段用酒精擦拭即可。手術方法如下:患者麻醉後仰臥位。進入腹腔後探查,在小腸最大的息肉處(最好在小腸的中段)切開,切除息肉後,腸壁切口不縫合,在切口邊緣用4號絲線做荷包縫合後牽出腹壁切口外,在切口周圍加蓋無菌治療巾防止污染。內窺鏡醫師及插鏡者將內窺鏡從小腸切口插入後,適當收緊荷包縫合線,打結。由1名操作者固定保護切口處腸管。內窺鏡先向小腸近端插入,動作要輕柔,邊進鏡邊仔細觀察,邊抽吸腸內容物,一直插到十二指腸降部,然後退鏡。息肉蒂<1.0~1.5cm時,當即用PSD或微波通過內窺鏡摘除。大腸息肉不經內窺鏡摘除時,用4號絲線在腸壁縫1針作標記,待鏡退出後再行息肉摘除。然後將內窺鏡轉向小腸切口的遠端。鏡向遠端插入前在距回盲瓣10.0cm的迴腸上夾1把腸鉗,防止氣體進入結腸,尋找和處理息肉的方法同近端小腸息肉處理法。

(2)剖腹術結合纖維結腸鏡清除迴腸及結腸息肉。腸道及內窺鏡準備同前。曾用此法摘除1例迴腸末端直徑約1.0cm大的息肉6枚,結腸息肉9枚。手術方法如下:患者麻醉成功後取截石位,內窺鏡從肛門插入。該法的優點是,進鏡速度較快,不污染手術野,對迴腸息肉的清除較徹底、安全。缺點是內窺鏡進入空腸較困難,故空腸息肉不宜用此法。

(3)經纖維結腸鏡圈套摘除大腸息肉。此法勿須在術中進行,是對大腸息肉治療的一大改進。但應注意摘除息肉前應抽換腸腔內氣體3~4次,吸盡糞水。有蒂大息肉行分葉切除,注意每次圈套不宜超過2.0cm,以防圈套絲陷入切割的組織內進退不能。無蒂息肉>2.0cm者多主張手術切除。門診患者經纖維結腸鏡摘除息肉後留觀3~7天。一般認為,1次圈套摘除息肉不應超過8枚,但對於無高血壓、心血管疾病的中青年患者,可以適當增加摘除息肉的枚數。

黑斑的治療

:對皮膚、黏膜黑斑目前尚無特效治療方法,一般也不需治療,如年輕患者覺得有礙美容,可外用“立得”消斑靈,每日早晚各1次外塗,塗後輕輕按摩,有一定效果;或行整容治療。

死亡

宇都宮等隨診102例,在死亡病例中,30歲前有42.9%,死於腸套疊及消化道出血;30歲後約60%,死於惡性腫瘤。劉汶統計168例中死亡8例,其中2例分別於26歲及27歲死於腸套疊及腸扭轉;2例於25歲及40歲時死於嘔血;2例於38歲及40歲時死於小腸癌;另2例於34歲時死於消化道以外癌腫。