簡介

RQ-4A全球鷹

RQ-4A全球鷹ACTD計畫最初由國防先進研究項目處管理,1998年10月轉由懷特·帕特森空軍基地的空軍系統計畫辦公室接管。後來“暗星”計畫於1999年1月取消。

“全球鷹”的研製計畫分為三部分:設計,研製與試驗,部署和評估。相關廠商包括電氣系統ES公司,信息科技IT公司,綜合系統IS公司,艦船系統和構成公司。

2005年8月,諾斯羅普·格魯門公司接到美國空軍契約,這項2100萬美元契約6月2日授予。這些飛行器將加入目前支持全球反恐戰戰區的先進概念技術驗證型“全球鷹”無人機行列。迄今已部署的“全球鷹”在200次任務中飛行了4300多戰鬥小時。

1999年6月到2000年6月是“全球鷹”在美軍組織下的部署和評估階段。根據經費的情況,各種需求按優先順序的在各個批次中得到滿足。到第二個生產循環,即“全球鷹”BLOCK10批次,美軍在作戰能力評估中正式確定“全球鷹”具有了完整的作戰能力。

“全球鷹”於1998年2月首飛,在ACTD計畫執行期內完成了58個起降,共719.4小時飛行。1999年3月第二號原型機墜毀,攜帶的專門為“全球鷹”設計的偵察感測器系統毀壞;1999年12月,三號機在跑道滑跑時出現事故,毀壞了另外一個感測器系統。因此在之後的試飛中,沒有加裝電子/紅外感測器系統。但測試了單獨的合成孔徑偵察雷達,並獲得了偵察影像。2000年3月試飛繼續,6月一個完整的“全球鷹”系統重新部署到了愛德華茲空軍基地。

2001年4月22日,“全球鷹”完成了從美國到澳大利亞的越洋飛行創舉。要知道,既便是有人駕駛的飛機,也只有其中少數能夠跨越太平洋,如大型民航客機。這是無人機首次完成這樣的壯舉。飛行距離遠也使得“全球鷹”可以逗留在某個目標的上空長達42個小時,以便連續不斷的進行監視。“全球鷹”的地面站和支援艙可使用一架C-5或兩架C-17運送,“全球鷹”本身則不需要空運,因為其轉場航程達25002千米,續航時間38小時,能飛到任何需要的目的地。

結構性能

RQ-4A全球鷹

RQ-4A全球鷹“全球鷹”機身長13.5米,高4.62米,翼展35.4米,最大起飛重量11622千克。翼展和波音747相近,因此“全球鷹”是一種巨大的無人機。“全球鷹”機載燃料超過7噸,最大航程可達25945千米,自主飛行時間長達41小時,可以完成跨洲際飛行。可在距發射區5556千米的範圍內活動,可在目標區上空18288米處停留24小時。飛行控制系統採用GPS全球定位系統和慣性導航系統,可自動完成從起飛到著陸的整個飛行過程。

RQ-4A在2001年4月進行的飛行試驗中,達到了19850米的飛行高度,並打破了噴氣動力無人機續航31.5小時的任務飛行記錄。這項記錄曾經是CompassCope-R無人機保持了26年之久的世界記錄。

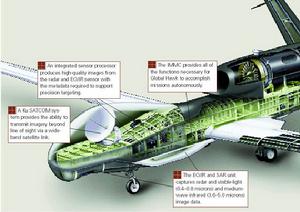

“全球鷹”可同時攜帶光電、紅外感測系統和合成孔徑雷達。光電感測器工作在0.4到0.8微米波段,紅外感測器在3.6到5微米波段。光電系統包括第三代紅外感測器和一個柯達(KODAK)數字式電耦合器件(CCD)。合成孔徑雷達具有一個X波段、600MHZ、3.5千瓦峰值的活動目標指示器。該雷達獲取的條幅式偵察照片可精確到1米,定點偵察照片可精確到0.30米。對以每小時20到200千米行駛的地面移動目標,可精確到7千米。一次任務飛行中,“全球鷹”既可進行大範圍雷達搜尋,又可提供7.4萬平方千米範圍內的光電/紅外圖像,目標定位的圓誤差機率最小可達20米。裝有1.2米直徑天線的合成孔徑雷達能穿透雲雨等障礙,能連續的監視運動的目標。

“全球鷹”更先進的優點是,它能與現有的聯合部署智慧型支援系統(JDISS)和全球指揮控制系統(GCCS)聯結,圖像能直接而實時的傳給指揮官實用,用於指示目標、預警、快速攻擊與再攻擊、戰鬥評估。RQ-4A還可以適應陸海空軍不同的通信控制系統。既可進行寬頻衛星通信,又可進行視距數據傳輸通信。寬頻通信系統可達到274MB/秒的傳輸速率,但目前尚未得到支持。Ku波段的衛星通信系統則可達到50MB/秒。另外機上裝有備份的數據鏈。

銷售契約

RQ-4A全球鷹

RQ-4A全球鷹2005年12月,雷聲公司獲一項新契約,為諾斯羅普·格魯門公司的"全球鷹"項目生產地面設備。該"全球鷹"項目將支持美國空軍RQ-4A/B"全球鷹"無人機系統。該項契約的財務條款未透露。雷聲公司將製造"全球鷹"的另外一些地面設施,包括發射和回收單元、任務控制單元(MCE)和有關的地面通信設備。該無人機系統可近實時向戰術指揮官提供高解析度圖像數據。從每架"全球鷹"無人機獲得的感測器數據,可通過寬頻帶射頻或衛星數據鏈路傳輸到任務控制單元。然後,這些數據分發到現有的指揮和控制系統,或直接傳送到已正確裝備的戰術戰場用戶或情報使用中心。這次授予的地面設施是來自第4批次"全球鷹"低速初始生產計畫。同"全球鷹"地面設施一起,雷神公司的空間與機載系統部還為"全球鷹"生產感測器組件。

每架“全球鷹”造價約5,100萬美元。由於美空軍準備再購買66架,單價可望降到2,000萬美元左右。相比之下U-2每架造價超過5,200萬美元。澳大利亞預計將在2004至2005年財政年度花費2.5億澳元(1.3億美元)購買“全球鷹”。圖片顯示了“全球鷹”布置在澳洲時的航程。

“全球鷹”也有著不少缺點。其飛行時速只有644千米/小時,難以逃脫高速戰鬥機的追擊;噴氣發動機仍會產生少量紅外輻射信號。正因如此,“全球鷹”裝備了紅外誘餌彈。“全球鷹”有效載荷只有900千克,攜帶裝備的能力非常有限。

2002年4月諾斯羅普·格魯門公司獲兩項總額近3億美元的契約,以全面提高“全球鷹”系統性能。改進將將增加“全球鷹”的重量和功率。具體將改進“全球鷹”系統的集成感測器組件;研製新的25千伏安發電機;增加該機起飛總重;改進等高飛行模式及飛行試驗支持。

2003年美軍將“全球鷹”上開始TRW寬頻子系統(hbss)信號情報(SIGINT)設備的試飛。該設備主要包括一個頻帶500兆赫~18千兆赫,用於監視控制和精確定位的超高頻(UHF)無線電和更高頻無線電發射機。

美國空軍正在計畫將“全球鷹”系統的成本降低一半。為此專門成立了一個聯合評估小組,負責制訂一個削減成本具體方案。

美空軍認為目前生產效率太低,從而導致成本加大。諾斯羅普·格魯門公司現在每年生產兩架“全球鷹”,每架1450萬美元,而配套系統售價1300萬美元。諾斯羅普·格魯門公司認為當無人機的產量達到每年12架左右時,無人機系統的成本才可以真正降下來。2002年6月,美軍研究後認為,重新設計零部件、地面站和採購性能較低系統,是將無人機價格降低的可行方案。目前將研製費用、使用費用和其他間接成本算在一起,“全球鷹”及地面站全系統單價為7370萬美元。

2002年6月美國兩院通過向澳洲出口“全球鷹”的項目。兩院表示只要無人機不裝備武器,不違反美國限制武器擴散的政策,政府可以將其出售給其他國家。

改進

RQ-4A全球鷹

RQ-4A全球鷹2002年9月諾斯羅普·格魯門公司決定為“全球鷹”製造“增強”型機翼,其目的旨在提高UAV載重和耐久性,這些機翼要比目前的大10%。目標是提高“全球鷹”的性能,達到攜帶1360千克有效載荷升高到18288米空中,並維持其原有航程和耐航飛行要求。考慮到U-2飛機在未來10年後性能達不到需求,美空軍希望“全球鷹”的載重能力和功能。載重增加後,該機可攜帶信號偵察感測器和用於偵察地面移動目標的雷達,從而更接近U-2的功能。“全球鷹”目前處於低速初始生產LRIP階段,內容包括購買17架飛機和4個地面站。五角大樓採辦主管PeteAldridge在3月的國防採辦委員會評估會議上批准了LRIP和頭兩步螺旋式發展階段。前兩步螺旋式發展階段主要是對“全球鷹”飛機和動力系統的改進,為後面的螺旋式發展階段使用更先進的感測器做好準備。

2003年7月美國國防部開始計畫為“全球鷹”加裝武器系統,這標誌著國防部的無人機政策發生轉變。但目前美國空軍對此決定表示異議,空軍指出有些國家反對武裝無人機飛進其領空,這將削弱武裝無人機的使用靈活性。伊拉克戰爭美軍司令、現已退役的弗蘭克斯將軍稱,武裝化的“全球鷹”是美軍必須要關注的事,因為伊拉克戰爭的經驗說明高空平台如果能自行照射、攻擊目標,將有著極大的實用價值。空軍戰鬥司令部表示,目前已證實,在伊拉克戰爭中可控制無人機在9660千米以外的地點執行任務,圖像收集、傳輸、處理以及傳送到聯合空戰中心,不到10分鐘時間即可完成。該司令部還向媒體闡述了無人機壓縮目標“殺傷鏈”的概念,期望在整個無人機系統和控制能力上有進一步飛躍。美國國防預先研究計畫局表示,對未來無人機系統,如聯合無人戰鬥機、無人戰鬥旋翼機和建制飛行器,以及建造它們持久穩定的情報、監視和偵察潛力和在某些情況下的對地、對空攻擊能力持樂觀態度。

2003年8月,諾斯羅普·格魯曼公司綜合系統分部完成了首架生產型RQ-4A“全球鷹”的製造。該機在完成最後的一系列系統測試後,將在本月底進行首次試飛。這架“全球鷹”是諾·格公司製造的第八架同型號無人機,前7架都是該項目的先期概念技術演示(ACTD)型號。首架生產型“全球鷹”預計將被交付空軍第9偵察聯隊。同期,諾斯羅普·格魯門開始“全球鷹”特殊飛行試驗,計畫於10月初在德國演示其電子情報偵察任務能力。諾斯羅普·格魯門希望向德國銷售“全球鷹”,用於代替德國擁有的法國達索“大西洋”電子偵察機。諾·格公司向美空軍借用了一架“全球鷹”原型機,並進行了一定的改進改裝,裝上了歐洲航空防務和空間公司提供的有效載荷,進行了飛行和試驗。飛行進行了9.5小時,承擔探測和識別許多由中國湖試驗設施控制的發射台。試驗中“全球鷹”探測了每一個地面無線電發射台,同時操作員使用德國地面開發系統識別和進一步處理了發回的偵察數據。

此外,“全球鷹”於8月18日獲得美國聯邦航空管理局的表面層(blanket)飛行許可證,該許可證授權“全球鷹”可在美國本土的任一高度的領空內飛行。這為“全球鷹”在本國領空內支持本土防禦任務鋪平了道路。按照許可規定,“全球鷹”必須在限定的地點,如空軍基地等進行起飛和著陸,在爬升到民用空中交通航道以上的高度後,才能進入自由空域。

2003年9月,諾斯羅普·格魯門公司已開始研製和生產新型的、能力更強的RQ-4B改型。這項研製是應美空軍最近所授予的總額3000萬美元的先期採購活動和長周期硬體契約而進行的。RQ-4B保持了空軍對於飛行高度、耐航性和航程的作戰要求,但比“全球鷹”的有效載荷能力增加了50%。諾斯羅普·格魯門公司將在它的Palmdale製造廠生產3架RQ-4B無人機,作為第三批“全球鷹”低速初始生產的一部分。該無人機將於2004~2005年間交付。除了攜帶增加的SIGINT和ELINT(電子情報)有效載荷外,RQ-4B將能攜帶目前正在由綜合系統部開發的多平台雷達技術插入計畫(Multi-PlatformRadarTechnologyInsertionProgramme--MP-RTIP)的有效載荷,該雷達同時是E-10A預警機的雷達。RQ-4B比現用的“全球鷹”具有更大的翼展(130.9英尺(40米),而現用“全球鷹”為116英尺(30.5米))和更長的機身(47.6英尺(14.5米),現用“全球鷹”為44英尺(13.4米))。通過採用一台新型發電機和對羅羅公司AE-3007發動機進行少許修改,新型“全球鷹”的電輸出功率已增大了150%。這項新的第3批低速初始生產契約還包括對一架RQ-4A生產型無人機以及目前使用的集成感測器組件(電光/紅外和合成孔徑雷達)、一個發射和回收組元和一個任務控制組元的長交付周期投資。