概述

langmuir-Blodgett film用特殊的裝置將不溶物膜按一定的排列方式轉移到固體支持體上組成的單分子層或多分子層膜。該膜最早由朗繆爾和布勞傑特提出而得名,是利用langmuir-blodgett技術製備的超薄膜。LB膜的研究提供了在分子水平上依照一定要求控制分子排布的方式和手段,對研製新型電子器件及仿生元件等有廣泛的套用前景。在微電子技術中可套用它生產高性能的積體電路器件。

LB膜的歷史

在適當的條件下,不溶物單分子層可以通過特定的方法轉移到固體基底上,並且基本保持其定向排列的分子層結構。這種技術是20世紀二三十年代由美國科學家LLangmuir及其學生K.Blodgett建立的一種單分子膜製備技術,它是將兼具親水頭和疏水尾的兩親性分子分散在水面上,經逐漸壓縮其水面上的占有面積,使其排列成單分子層,再將其轉移沉積到固體基底上所得到的一種膜。根據此技術首創者的姓名,將此技術稱為LB膜技術。習慣上將漂浮在水面上的單分子層膜叫做Langmuir膜,而將轉移沉積到基底上的膜叫做Langmuir-Blodgett膜,簡稱為LB膜。單分子膜的研究開始於18世紀,著名的美國政治家B.Franklin訪問英國時,在倫敦Clapham做了一個試驗,他把一匙油(約2mL)滴在半英畝的池塘水面上,油在風的吹動下迅速地鋪展開,而池塘水的波浪卻平靜下來丁。這可以說是有關LB膜研究最早的科學實驗記錄。對這一現象科學性的解釋直到1890年LRayleigh第一次提出單分子膜概念才得以完成,他利用在水表面上擴展的油膜來研究水的表面張力的規律,成功地估算出這層膜的厚度在1~2nm之間,現在知道,這就是脂肪酸單分子膜的厚度。

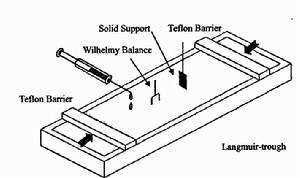

1891年九pockels設計了一個水槽,用一個金屬障片來壓縮控制膜面積,並指出在膜面積達到一定值時,油膜表面張力變化很小。1917年LLangmuir在Pockels槽的基礎上改進了實驗裝置,發展了一種新的膜天平,利用這套裝置可以精確測定分子的尺寸和取向,了解分子之間的相互排列和作用。他的研究奠定了單分子層膜的理論基礎。1932年Langmuir由於他出色的工作而被授予諾貝爾獎。

1919年在Faraday學會的一次會議上,Langmuir報告了他的實驗結果:第一次實現了脂肪酸單分子層從水面向固體基底上的轉移,而且這樣的單分子層對固體基底的表面性質產生很大的影響。在發言的最後,Langmuir提到大多數的實驗工作是由K.Blodgett完成的。1933年,Langmuir和Blodgett重新開始了他們放置了十餘年的水面上單分子層的研究工作,1934年Blodgett第一次詳細敘述了如何通過單分子層的連續轉移來建造多層的組合膜。在隨後的實驗中,Langmuir和Blodgett驗證了很多物質都可以形成多層膜,並使用光學技術來研究膜的性質。Langmuir和Blodgett所建立的單分子膜轉移技術和他們有關組合多層膜的研究,在當時吸引了許多科學家投入到這個領域,形成了LB膜研究的第一個高潮。

第二次世界大戰爆發後,這項研究中斷了。20世紀60年代,德國科學家H.Kuhn首先意識到運用LB膜技術實現分子功能的組裝並構造分子的有序體系,他率先在LB膜中引入染料分子進行光譜研究,並開展了單分子膜組裝功能LB膜和能量轉移體系的研究。他首次發表的在LB膜中引入具有光活性的染料分子的研究論文,對LB膜研究的發展產生了重大影響,被譽為是劃時代的貢獻。

在摩擦學領域,Langmuir首次報導脂肪酸單分子層向固體基底的轉移,並對固體基體的表面性質產生很大影響的研究結果時,就曾指出這種單分子膜可以減小滑塊間的摩擦和磨損。十多年後,Hardy和Beek等又相繼發現,長鏈極性分子的單分子膜可以減小兩金屬表面相對滑動時的摩擦係數。但這些僅屬於有關邊界潤滑的基礎研究。

到了20世紀80年代,LB膜又引起物理學、生物學、電子學、光學、化學、材料科學和摩擦學等領域國內外學者的普遍關注,並在許多方面得到了套用,其在摩擦學領域中的套用研究也有一定的發展。近年來,功能材料的發展帶動器件的構造向著小型化、集成化、多功能化和高可靠性的方向發展。LB膜作為高技術領域中的一項新技術,是實現分子組裝和納米尺度潤滑的有效方法之一,越來越受到重視。

LB膜的優缺點

LB膜的優點

(1)膜厚為分子級水平(納米數量級),具有特殊的物理化學性質;(2)可以製備單分子膜,也可以逐層累積形成多層LB膜,組裝方式任意選擇;

(3)可以人為選擇不同的高分子材料,累積不同的分子層,使之具有多種功能;

(4)成膜可在常溫常壓下進行,所需能量小,基本不破壞成膜材料的高分子結構;

(5)LB膜技術在控制膜層厚度及均勻性方面遠比常規制膜技術優越;

(6)可有效地利用LB膜分子自身的組織能力,形成新的化合物;

LB膜結構容易測定,易於獲得分子水平上的結構與性能之間的關係。

LB膜的缺點

(1)由於LB膜澱積在基片上時的附著力是依靠分子間作用力,屬於物理鍵力,因此膜的機械性能較差;(2)要獲得排列整齊而且有序的LB膜,必須使材料含有兩性基團,這在一定程度上給LB成膜材料的設計帶來困難;

(3)制膜過程中需要使用氯仿等有毒的有機溶劑,這對人體健康和環境具有很大的危害性;

(4)制膜設備昂貴,制膜技術要求很高。

LB膜材料的基本要求

材料要求

LB膜材料的基本要求是分子具有兩親性,一方面,分子應具有與水有一定親合力的親水端,如羧基-COOH,可溶於水;另一方面,分子應同時具有足夠長的疏水脂肪鏈(一般要求在16~22個碳之間),使分子能在水面上鋪展而不溶解,當這些材料滴加在水的表面時,在空氣與水的界面上具有形成一個分子厚度薄膜的能力。溶劑要求

(1)溶劑必須是化學惰性的,不能與成膜材料和亞相起化學反應;(2)對成膜材料具有足夠的溶解能力,成膜材料在溶劑中能形成分子溶液;

(3)溶劑不能溶解於亞相溶液,同時具有在亞相上良好的鋪展性;

(4)溶劑的揮發速度適中,能在適當的時間內蒸發掉,而不殘留在凝聚的單分子壓縮層內;

(5)具有相對較低的密度,這可以減少因溶劑比水重而沉入亞相底部的可能性;

(6)鋪展溶劑應該具有非常高的純度,避免雜質對膜性質的影響。

常用的溶劑有氯仿、正己烷、苯、甲苯、N,N-二甲基甲醯胺、二甲亞碸等。

亞相

亞相通常用超純水,也有用水銀或碳氫化合物作亞相的例子。水的質量是極其重要的,雜質在亞相中所形成的表面效應就會大大影響單分子層的特性,所以亞相水均在石英器皿中經過多次蒸餾或經超純去離子後方可使用,另一方面,有時會在亞相中引入二價或三價的金屬化合物,藉助它與成膜物質的配位作用來提高成膜材料的成膜性能。基片

常用的基片有石英玻璃、矽片、CaF2 片、雲母片、ITO導電玻璃、不鏽鋼片、半導體基片和鉑、金等金屬片。基片用於沉積LB膜之前進行親水或疏水處理。LB的製備

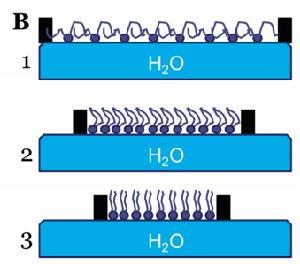

聚合物Langmuir膜可由以下三種途徑來製備:

方法二:將可聚合的兩親性單體小分予在氣/液界面上鋪展成單分子層,然後在液面上聚合之後轉移至基片上形成聚合物Langmuir膜;

方法三:將聚合物鋪展在氣/液界面上並轉移至基片上。前兩種方法往

1. 製備Langmuir膜

首先將樣品溶解在鋪展溶劑中,取一定量溶液緩慢均勻地滴加在亞相上。滴加在亞相上的溶液立即向外擴展,在擴展過程中,有機溶劑揮發掉(約30min),留下無序分子分布在亞相表面。溶劑揮發完後,亞相上的分子彼此之間平均間隔比較大,分子之間相互作用力很弱,分子完全處於無序狀態。如果通過減少漂浮層有效面積來增加表面分子密度,亞相上單分子膜的狀態將發生明顯變化。2.製備LB膜

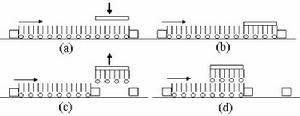

2.1 垂直提拉法

2.2水平附著法

1983年,K.Fukuda等打破傳統的垂直掛膜方式,首次採用水平附著法製備了LB膜。首先將經過處理的疏水基片靠近滑障由上向下緩慢下降,並使其與單分子膜接觸;然後將一個玻璃擋板放在緊靠掛膜基片的左邊,用玻璃擋板颳去殘留在基片饜圍的單分子膜,使基片上升時無第二

與垂直提拉法相比,水平附著法得到的LB膜中,每層單分子層排列整齊,可以製得較為理想的LB膜,而且還可以避免垂直提拉法所造成的流動變形。傳統的水平附著法相當於垂直提拉法的下浸過程。如果先把基片浸入到亞相表面以下,等形成單分子層之後,把基片上提並使之與亞相上的單分子層相接觸,重複操作也可以得到LB膜,這種操作相當於垂直提拉法的上提過程,兩種方法也可以交替使用。 2.3 亞相降低法

先將親水基片剛好浸入到亞相表面以下,然後在亞相表面鋪展並壓縮單分子膜;單分

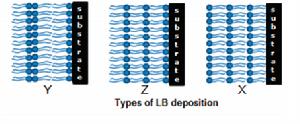

LB膜的類型

LB膜根據膜層結構可分為X、Y、Z型膜(圖3.5)。通常基片經過化學處理,使它的表面呈現疏水性或親水性,以保證在第一層轉移時基片與單分子層之間有較強的結合力。例如一個經親水處理的基片,

LB膜的基本分析方法

1.膜厚分析2.FTIR 光譜

3.拉曼光譜

4.表面能

5.順磁共振光譜

6.X-衍射等

LB膜的基本套用

非線性光學電子器件

作為半導體器件

感測器的套用(場發射器件、光感測器、生物感測器)