簡介

國際電工委員會

國際電工委員會IEC標準的權威性是世界公認的。IEC每年要在世界各地召開一百多次國際標準會議,世界各國的近10萬名專家在參與IEC的標準制訂、修訂工作。IEC現在有技術委員會(TC)89個;分技術委員會(SC)107個。IEC標準在迅速增加,1963年只有120個標準,截止到2000年12月底,IEC已制定了4885個國際標準。

中國1957年參加IEC,1988年起改為以國家技術監督局的名義參加IEC的工作,中國現在是IEC的89個技術委員會和107個分委員會的P成員。近期(2000年)將改為以中國國家標準化管理局的名義參加IEC的工作。目前,中國是IEC理事局、執委會和合格評定局的成員。1990年中國在京承辦了IEC第54屆年會,2002年10月中國還在京承辦了IEC第66屆年會。

組織機構

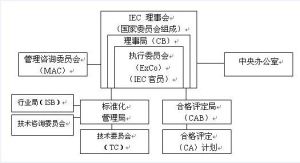

IEC的組織機構主要由理事會、執行委員會、認證管理委員會、專門委員會和若干技術委員會組成。理事會是最高權力機關,由IEC主席、副主席、前任主席和秘書長組成(後兩者無表決權)。IEC下設技術委員會(TC)、分技術委員會(SC)和工作組(WG)。每一個技術委員會負責一個專業的技術標準編制工作,其工作範圍由執行委員會指定。截止1998年底,IEC共有TC 個,SC 個,WG 個。共制定標準6000多個。

IEC組織機構

IEC組織機構有67個成員國,稱為IEC國家委員會,每個國家只能有一個機構作為其成員。每個成員國都是理事會成員,理事會會議一年一次,稱為IEC年會,輪流在各個成員國召開。 理事會主要官員由現任主席和前任主席、現任副主席、司庫、秘書長及各國家委員會代表組成。 理事會負責制定IEC政策和長期戰略目標及財政目標;選舉理事局、標準管理局及合格評定局成員和主席;修改IEC章程及程式規則等。閉會期間,將所有管理工作委託給理事局,而標準化和合格評定領域的具體管理工作,分別由標準化管理局(SMB)和合格評定委員會(CAB)負責。

理事局(CB)是主持IEC工作的最高決策機構,負責提出並落實理事會制定的政策,由IEC官員和15名由理事會選出的投票成員組成。通常情況下,每年至少召開2次會議。CB負責為理事會會議批准日程和準備檔案,接收並審議標準化管理局(SMB)和合格評定局(CAB)的報告。根據需要,可設立諮詢機構,並指定諮詢機構的主要主席及其成員。

合格評定局(CBA)是一個決策機構,由理事會選舉產生的主席、12名投票成員、1名來自IEC合格評定計畫的代表、IEC司庫和秘書長組成,每年至少召開1次會議。CBA全面管理IEC的合格評定活動,包括批准預算,與其它國際組織就合格評定事項保持聯繫。

執行委員會(ExCo)執行理事會和理事局的決定,支持中央辦公室的運作;監督IEC官員的活動,並負責與IEC國家委員會保持聯繫;為理事局制定工作日程和起草檔案。通常每年召開4次會議。

中央辦公室(CO)是IEC的辦事機構和活動中心,負責監督IEC章程、技術規範、技術工作導則及理事會和理事局決議的貫徹實施。通過現代化電子手段和通信設備,保證項目管理、工作檔案傳遞和標準最終文本出版發行等各項工作的正常運行。

CO與ISO中央秘書處使用同一個技術工作導則,共同擁有1個信息中心,為各國及各國際組織提供標準化信息服務。

技術委員會(TC)是承擔制定、修訂工作的技術機構,下設分技術委員會(SC)和項目組(PT)。TC、SC由各成員國自願參加,主席和秘書經選舉產生,由執行委運會任命。

相關委員

國際電工委員會

國際電工委員會IEC對於電磁兼容方面的國際標準化活動有著特殊重要的作用。承擔研究工作的主要是電磁兼容諮詢委員會(ACEC)、無線電干擾特別委員會(CISPR)和TC77。隨著電子技術的飛速發展,IEC擬在電磁兼容方面開展認證工作。

IEC與ISO

IEC與ISO的共同之處:它們使用共同的技術工作導則,遵循共同的工作程式。在信息技術方面ISO與IEC成立了聯合技術委員會(JTC1)負責制訂信息技術領域中的國際標準,秘書處由美國標準學會(ANSI)擔任,它是ISO、IEC最大的技術委員會,其工作量幾乎是ISO、IEC的1/3,發布的國際標準也是1/3,且更新很快。該委員會經ISO、IEC理事會授權使用特殊的標準制訂程式,因此標準制訂周期短,出標準快,但標準的壽命也短,有的幾個月之內發布,過了幾個月又馬上開始修訂。這主要是信息技術迅速發展造成的。該委員會下設20多個分委員會,其制訂的最有名的OSI(開放系統互聯)標準,成為各計算機網路之間進行接口的權威技術,為信息技術的發展奠定了基礎。IEC與ISO使用共同的情報中心,為各國及國際組織提供標準化信息服務,相互之間的關係越來越密切。

IEC與ISO最大的區別是工作模式的不同。ISO的工作模式是分散型的,技術工作主要由各國承擔的技術委員會秘書處管理,ISO中央秘書處負責協商,只有到了國際標準草案(DIS)階段ISO才予以介入。而IEC採取集中管理模式,即所有的檔案從一開始就由IEC中央辦公室負責管理。

宗旨

促進電氣、電子工程領域中標準化及有關問題的國際合作,增進國際間的相互了解。為實現這一目的,IEC出版包括國際標準在內的各種出版物,並希望各成員在本國條件允許的情況下,在本國的標準化工作中使用這些標準。近20年來,IEC的工作領域和組織規模均有了相當大的發展。今天IEC成員國已從1960年的35個增加到60個。他們擁有世界人口的80%,消耗的電能占全球消耗量的95%。目前IEC的工作領域已由單純研究電氣設備、電機的名詞術語和功率等問題擴展到電子、電力、微電子及其套用、通訊、視聽、機器人、信息技術、新型醫療器械和儀表等電工技術的各個方面。IEC標準已涉及了世界市場中的35%的產品,到本世紀末,這個數字可達50%。

標準

IEC標準的權威性是世界公認的。IEC每年要在世界各地召開一百多次國際標準會議,世界各國的近10萬名專家在參與IEC的標準制訂、修訂工作。IEC現在有技術委員會(TC)89個;分技術委員會(SC)107個。IEC標準在迅速增加,1963年只有120個標準,截止到2000年12月底,IEC已制定了4885個國際標準。

標準分類

第—類(基礎標準):名詞術語、量值單位及其字母符號、圖形符號、線端標記、標準電壓、電流額定位和頻率、絕緣配合、絕緣結構、環境試驗、環境條件的分類、可靠性和維修性。

第二類(原材料標準):電工儀器用工作液、絕緣材料、金屬材料電氣特性的測量方法、磁合金和磁鋼、裸鋁導體。

第三類(一般安全、安裝和操作標準):建築物、船上的戶外嚴酷條件下的電氣裝置、爆炸性氣體中的電器、工業機械中的電氣設備、外殼的保護、帶電作業工具、照明保護裝置、雷射設備。

第四類(測量、控制和一般測試標準):電能測量和負載控制設備、電子技術和基本電量的測量設備、工業過程測量和控制、核儀表、儀表用互感器、高壓試驗裝置和技術。

第五類(電力的產生和利用標準):旋轉電機、水輪機、汽輪機、電力變壓器、電力電子學、電力電容器、原電池和電池組、電力繼電器、短路電流、太陽光伏系統、電氣牽引設備、電焊、電熱設備、電汽車和卡車。

第六類(電力的傳輸和分配標準):開關設備和控制設備、電線、低壓熔斷器和高壓熔斷器、電涌放電器、電力系統的遙控、遙遠保護及通信設備、架空線。

第七類(電信和電子元件及組件標準):半導體器件和積體電路、印製電路、電容器和電阻器、微型熔斷器、電子管、繼電器、纖維光學、電纜、電線和波導、機電元件、壓電元件、磁性元件和鐵氧體材料。

第八類(電信、電子系統和設備及信息技術標準):無線電通信、信息技術設備、數據處理設備和辦公機械的安全、音頻視頻系統的設備、醫用電氣設備、測量和控制系統用數字數據通信、遙控和遙護、電磁兼容性,無線電干擾的測量、限制和抑制;報警系統;導航儀表。

ANSI

ANSI是國際標準化委員會(ISO)和國際電工委員會(IEC)5個常任理事成員之一,4個理事局成員之一,參加79%的ISO/TC的活動,參加89%的IEC/TC活動。ANSI是泛美技術標準委員會(COPANT)和太平洋地區標準會議(PASC)的成員。

ANSI成立於1918年,原名是美國工程標準委員會(AmericanEngineeringStandardsCommittee;AESC),1928年改名為美國標準協會(AmericanStandardsAssociation;ASA),1966年改名為美國標準學會(AmericaStandardsInstitute;USASI),1969年正式改為現名美國國家標準學會(AmericanNationalStandardsInstitute,ANSI)。

ISO

國際標準化組織的英語簡稱。其全稱是InternationalOrganizationforStandardization或InternationalStandardOrganized。ISO一來源於希臘語“ISOS”,即“EQUAL”——平等之意。國際標準化組織(ISO)是由各國標準化團體(ISO成員團體)組成的世界性的聯合會。制定國際標準工作通常由ISO的技術委員會完成。ISO與國際電工委員會(IEC)在電工技術標準化方面保持密切合作的關係。中國是ISO的正式成員,代表中國的組織為中國國家標準化管理委員會(StandardizationAdministrationofChina,簡稱SAC)。

![IEC[國際電工委員會] IEC[國際電工委員會]](/img/a/2c0/n5GcuM3XygzN5UzMxYjN1AzNzQTMxMTNwgTMxADMwAzMwIzL2YzLxEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)