郵票圖案

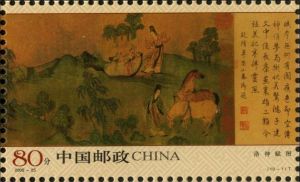

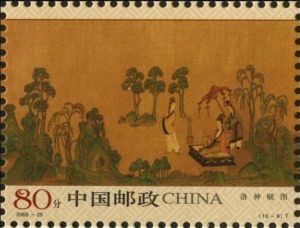

2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |  2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |

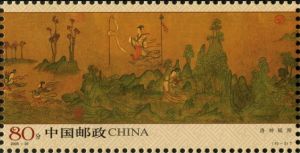

2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |  2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |

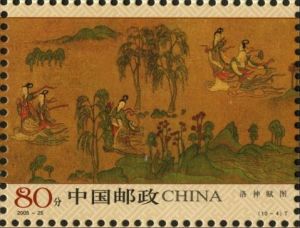

2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |  2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |

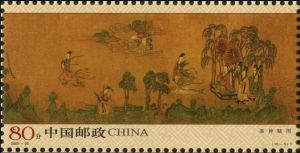

2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |  2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |

2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |  2005-25 洛神賦圖(T) 2005-25 洛神賦圖(T) |

郵票信息

| 志編號2005-25 版別膠雕套印 名稱洛神賦圖(T) 全套枚數10 發行日期2005-9-28 全套面值8.00元 全套售價8.00元 發行機構國家郵政局 | 印製機構河南省郵電印刷廠 原作者顧愷之[東晉] 設計者王虎鳴 責任編輯趙蕾 整張規格276mm×110mm 整版枚數10 防偽方式防偽紙張、防偽油墨、螢光噴碼 備註資料提供:故宮博物院 |

| 圖序 票圖名稱 面值(元) 票規格(mm) 齒孔度數 發行量(萬) 10-1 洛神賦圖(局部) 0.80 50×30 P12 890 10-2 洛神賦圖(局部) 0.80 50×30 P12 890 10-3 洛神賦圖(局部) 0.80 60×30 P12 890 10-4 洛神賦圖(局部) 0.80 40×30 P12 890 10-5 洛神賦圖(局部) 0.80 60×30 P12 890 10-6 洛神賦圖(局部) 0.80 60×30 P12 890 10-7 洛神賦圖(局部) 0.80 60×30 P12 890 10-8 洛神賦圖(局部) 0.80 50×30 P12 890 10-9 洛神賦圖(局部) 0.80 40×30 P12 890 10-10 洛神賦圖(局部) 0.80 50×30 P12 890 |

郵票介紹

這幅畫根據曹植著名的《洛神賦》而作,為顧愷之傳世精品。這卷宋摹本在一定程度上保留了顧愷之藝術的若干特點,千載之下,亦可遙窺其筆墨神情。全卷分為三個部分,曲折細緻而又層次分明地描繪著曹植與洛神真摯純潔的愛情故事。人物安排疏密得宜,在不同的時空中自然地交替、重疊、交換,而在山川景物描繪上,無不展現一種空間美。全畫用筆細勁古樸,恰如“春蠶吐絲”。山川樹石畫法幼稚古樸,所謂“人大于山,水不容泛”,體現了早期山水畫的特點。此圖卷無論從內容、藝術結構、人物造形、環境描繪和筆墨表現的形式來看,都不愧為中國古典繪畫中的瑰寶之一。

顧愷之(約344年—405年),是中國東晉時代的畫家,江蘇無錫人,約364年在南京為石棺寺畫維摩詰像,引起轟動。366年當上大司馬參軍,392年為殷仲堪參軍,405年升為散騎常侍。顧愷之多才,工詩賦,善書法,被時人稱為“才絕、畫絕、痴絕”,他的畫風格獨特,被稱為“顧家樣”,人物清瘦俊秀,所謂“秀骨清像”,線條流暢,謂之“春蠶吐絲”。著有《畫論》、《魏晉勝流畫贊》和《畫雲台山記》三本繪畫理論書籍,提出“以形寫神”、“盡在阿堵中”的傳神理論。

目前他傳世的唯一一件作品是《女史箴圖》長卷,是根據西晉詩人張華的賦創作的,一共九段,每段包含一個古代宮廷女人的“模範”故事,並在每段前面自己抄錄張華的一段賦。原作上面蓋滿了從8世紀起,歷代收藏家和皇帝的印章,後面有金章宗和清朝乾隆皇帝的以及其他人的題跋和乾隆皇帝親自畫的一束蘭花。畫後有顧愷之自己的簽字,這幅畫可能是世界上最早的有畫家簽字的畫。《女史箴圖》於1900年八國聯軍進攻北京時被英國軍隊從皇宮中搶走,1903年被大英博物館收藏,前兩段已經流失。大英博物館曾經請日本專家進行修復,但日本人不精通國畫的修復技術,修復後畫卷無法再卷上,只能攤平展覽。

另外存世的,還有兩幅宋朝人臨摹的《洛神賦》,是根據曹植的賦畫的,畫中曹植和隨從在岸上遙望水上飄逸窈窕的洛神和各種神仙怪物。其中一幅現藏北京故宮博物院,另一幅被末代皇帝溥儀捲逃到東北,日本投降後散落民間,後被遼寧博物館收藏

《洛神賦圖》系東晉大畫家顧愷之所繪。但原作已經散失,現在所見到的只是宋人摹本,共有4種傳世,分別被北京故宮博物院、遼寧省博物館和美國弗利爾美術館收藏。這套郵票便是依據收藏在北京故宮博物院的2件摹本之一進行設計的。

《洛神賦圖》取材於三國曹操之子曹植所寫的《洛神賦》。該賦文辭優美,描寫動情,是中國古典文學中反映愛情悲劇的一部名作。關於他的創作,有傳說是曹植途經洛陽的洛水之濱,與洛水的女神相會並墜入情網,但最終女神還是離他而去,曹植將懷愛之情寫成此賦;還有傳說是曹植少時曾與上蔡(今河南汝陽)縣令甄逸之女相戀,後此女孩被其兄曹丕納入後宮為後,甄后死後,曹植獲得甄后遺枕,感而生夢,因而寫出《感甄賦》。魏明帝曹睿將其改為《洛神賦》傳世。洛神為傳說中的伏羲之女,溺於洛水為神,名宓妃。上述兩種傳說中將甄后與洛神宓妃相提並論,亦表達出對甄后的寄託和懷念。

現在的《洛神賦圖》宋人摹本,為絹本,設色,長572厘米,寬27厘米。全圖設色艷麗明快,線條準確流暢,充滿動感,富有詩意之美,在一定程度上保留了原畫的特點。從郵票上可以看到,站在岸邊的曹植表情凝滯,痴視著水面上遠去的洛神,無限惆悵;飄飄欲仙的洛神女,宛若來自天界,他顧盼留連,欲去還返,流露出滿腹傾慕。在全部畫面上,作者安排洛神與曹植幾次碰面,但最終還是別去,留下岸邊的曹植,此情難盡。

郵票設計者採用3種票幅規格,將全圖分為10部分,完整地復現了長畫中的主要故事情節。並把《洛神賦》全篇1200字,用楷書置於10枚郵票畫面中;加上全張郵票空白上方介紹洛神賦圖的300多字題跋,使郵票文畫兼容,更顯珍貴。