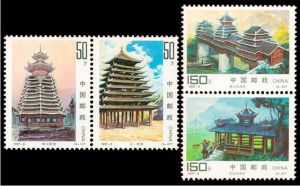

郵票圖案

1997-8 侗族建築(T)

1997-8 侗族建築(T)郵票信息

| 名稱 侗族建築(T) 版別膠版 全套枚數 4 全套面值 4.00元 發行機構郵電部 原作者 | 志編號 1997-8 整版枚數 20(5×4)、20(4×5) 4-1)和(4-2)橫2枚連印,(4-3)和(4-4)豎2枚連印。 發行日期 1997-6-2 全套售價 4.00元 印製機構 遼寧省瀋陽郵電印刷廠 設計者 李印清 |

| 圖序 票圖名稱 面值(元) 票規格(mm) 齒孔度數 發行量(萬) 4-1 增沖鼓樓 0.50 30×40 P12 3151.75 4-2 百二鼓樓 0.50 30×40 P12 3151.75 4-3 跨河風雨橋 1.50 40×30 P12 2551.75 4-4 田間風雨橋 1.50 40×30 P12 2551.75 |

郵票介紹

侗族是一個古老的民族,其祖先是居住在江浙一帶的古越人,自稱為“甘”,世代居住在貴州省東南部的黎平、從江、榕江、天柱、錦屏、三穗、鎮遠、劍河、玉屏等縣市,也有少數居住在湖南、廣西等省區。使用侗語。以農業生產為主,善造鼓樓和花橋(風雨橋),據調查,現尚存鼓樓有300多座,花橋為數更多。那如塔如閣的鼓樓和具樓具廊的花橋,正是侗族古老文明的象徵,是侗族人民智慧的結晶,也是中華民族文化及古建築遺產中的又一瑰寶。侗族聚集的地區山巒疊嶂,溪流縱橫,濕熱多雨,森林茂密,地勢險要而偏僻,交通不便而閉塞,侗寨本身就因山勢而建,因水臨溪而築,以便於居民日常之生活。在密集的木樓民居群中,或寨中、或寨邊,仍擇地建造鼓樓。樓前辟鼓樓坪用以表演傳統節目,或開魚塘以備防火。最初僅是為適應侗家喜歡聚居一起的生活方式,建一個空間寬敞的房舍,解決可以集中的地方。進而加上前後披廈,形成重檐廳7堂。為抵禦外侮,便於瞭望敵情,鼓樓隨之增高,鼓聲也傳得更遠。鼓樓的基部多起於平地,下部架空,或作為寨門,或成過街樓。其基本類型有4種:廳堂式、樓閣式、門闕式、密檐式,尤以後者為佳,它集塔、閣、亭於一體,英姿壯觀,乃侗鄉典型標誌。但無論何種形式,均由閣底、塔身、亭頂3段組成,平面為4、6、8邊或其中幾種組成的幾何圖形,外形呈多邊錐柱體,腰廈檐層疊漸縮,頂蓋多為攢尖式或歇山、懸山式,挑檐加大,檐下常以如意斗拱層層出挑。亭頂內立雷公柱,上端固定長鐵桿,串以缽罐作寶頂,成糖葫蘆狀,更增鼓樓之挺拔。樓身一般不封牆,底部多開敞,少有封窗者。中柱間圍一圈,木凳,內設火塘。層檐多但樓層少,層檐可多達17層,但內部僅為上下兩層,上層作鼓亭,下層空蕩寬敞。平時上層不許上人,故多無梯,僅有少數沿周邊設盤轉梯,必要時由青年攀援而上擊鼓。構架結構為筒架,常以1根雷公柱(通天中柱)、4根中柱、12根檐柱組成,釋為1年4季12個月,寓意“天長地久”。構架連線多為穿斗式或穿斗與槓桿組合式,構體一律用榫卯組合,竹釘木梢加固,不用一根鐵釘。檐口多為直檐,少數加脊樑而使檐口起翹。封檐板上彩畫內容多樣,有取自於生活中的耕作、打獵、歌舞等;有受漢族文化影響的三國、西遊、楊家將故事等;有圖騰崇拜的寶龍珠;有佛家飾物的寶瓶、如意等;以及侗錦圖紋。角翹泥塑有升龍、,,立虎、鶴鳳等吉祥和辟邪的動物。整個建築,遠.i望如盤龍狀,亭頂似龍首高昂,十分壯觀。鼓樓建築,是侗家團結一心,共同勞動的結果,中柱大材,需組織全寨男勞力上山採伐抬運下山,小材由各戶捐獻,有時外寨人也前來相助。建成之後,冬季天天有人輪流值班,以使火塘不滅;夏天鼓樓里為人解暑的冷水也保證供給。鼓樓,已成為侗家生活不可缺少的公用建築物。對外,它是接待賓客的場所。對內,在這裡組織莊嚴儀式,寨老宣布族規鄉約,議事裁決民事糾紛,是個政治活動中心;戰時擊鼓報警喊寨聚眾,發號施令,是個軍事指揮中心;節日在鼓樓坪上舉行祭祀活動,是個文化娛樂中心;因無侗文,平時年青人聽長者擺古論今,傳播文化知識,接受傳統教育,姑娘們在此學習繡花,小伙子集此練吹蘆笙,歌師教唱,老人聚談,又是一個學習休息場所;外來工匠技師在此製作蘆笙等工藝品,又可作為臨時作坊。風雨橋則是在侗族地區常見的一種富有民族特色的長廊式橋樑。風雨橋又叫花橋,是侗族文化在建築藝術上的體現,也是一種創造性的建築。它集亭、塔、樓、閣各種建築形式於二身,以建築氣勢雄偉,工藝精湛而著稱。其橋墩採用青石壘砌,橋樑、橋柱和橋面等部分則全部用杉木鑿榫銜接,整座橋上不用一件鐵器,但卻堅固耐久。以前,橋上還設有神台祭壇,奉祀著文臣武將,讓人們在過橋時,也能進行宗教活動,現在,橋上設定長凳,備上泉水、草鞋等物,以方便過往行人休息取用。橋上也是蘆笙比賽,迎送賓客,招待親朋故友以及年青人談情說愛之所,是侗族人民熱心公益事業和互助精神、友愛團結的象徵。

第1圖【增沖鼓樓】坐落在從江縣城西北50公里處的增沖寨。清康熙十一年(1672年)修建。1978年和1982年曾兩次維修。鼓樓占地94平方米,通高20餘米,為密檐式,外形為13重檐八面坡攢尖頂,上為雙層樓冠葫蘆寶頂,八角飛翹,剎柱沖天,姿態雄偉壯觀。郵票畫面採用旭日東升時的暖色調,在涌動著的光環中表現其巍峨高聳與神秘感。

第2圖【百二鼓樓】坐落在從江縣城北面約40公里處的洛香鎮百二村。1927年建成。也為密檐式,外形為四角九重檐四面坡攢尖頂,不設樓冠,它與增沖鼓樓代表了兩種形式迥異的類型,其它多是這兩種形式的組合變種。郵票畫面以正午時分的驕陽和藍天上飛舞的白雲來映襯鼓樓,使其更顯得古樸自然,俏麗巍峨。

第3圖【跨河風雨橋】位於黎平縣城南109公里的地坪上、下寨與甘龍之間,橫跨南江河上。始建於清光緒八年(1882年),1964年重建,1981年維修。為石墩懸臂樑,上覆橋廊,全長56米,橋廊寬3.85米。橋間置一石墩,左右橋頭與石墩互架原木,逐層向外遞伸,從而縮短跨度距離,再由二層各4根粗大挺直的杉原木穿榫成梁,橋面上正中及兩端分別建有閣樓一座,樓廊相間,組合嚴謹,亦樓亦橋,造型奇特。郵票畫面採用橫式構圖及金黃色調,展現了跨河風雨橋的婀娜多姿和獨特風貌。

第4圖【田間風雨橋】位於黎平縣距縣城25公里處的高近鄉。建於清乾隆三十年(1765年),清道光二十六年(1846年)重建。該橋置身於田間小溪之上,用長圓木一排簡支架設,橋墩用塊石砌築,迎水面作分水,岸墩亦用石砌,其上放置托梁,末端嵌壓巨石。為增重量,橋頂中間及兩端均建有亭樓,使造型更為完美,結構玲瓏精巧。郵票畫面採取細雨濛濛的意境,並有幾位小憩的姑娘,以表現侗家的田園生活,充滿詩情畫意,更顯田間風雨橋的秀美、實用。