古鎮簡介

龍興古鎮

龍興古鎮土特產有龍興豆乾、老臘肉。古鎮歷盡滄桑,但保存完好,文化遺產豐富,共有八大群體序列七十餘處文化遺址,典型建築有古廟、古寨、祠堂、老街民居。這些建築風格各異、造型獨特,具有古樸典雅、莊嚴凝重、神秘清幽的特色,顯示了古鎮深邃的文化內涵。此地自古繁華,民風質樸,鍾靈毓秀,人才輩出,歷代文化名人有二百多位,留下了眾多的人文勝跡。徜徉街上,品特色小吃,觀傳統民間用具,別有一番風味。

龍興鎮以四周高、中間低的地勢結合生活適宜性而建,古建築高低層疊,布局適宜,結構嚴謹,鎮區空氣清新,風光秀麗,有鮮明巴渝特色的人文精神和民俗歷史,使古鎮具有很高的旅遊觀光價值和藝術欣賞價值。

區劃沿革

龍興古鎮

龍興古鎮2003年區劃調整後,龍興鎮轄原龍興鎮和天堡寨鎮(除三橋村、高筍村、青林村、支援村1、2組外)所屬行政區域,面積54.62平方千米,總人口37902人,其中非農業人口8613人,轄30個行政村、1個社區,鎮政府駐龍興場。2006年,轄街道社區,粉壁、高寨、壁山、白橋、石溪、河堰、寨子、同樂、石門、雙河、天堡、大嶺、支援13個行政村。

2007年底區劃調整後,龍興鎮管轄原龍興鎮、原御臨鎮和原玉峰山鎮高筍村所屬行政區域,共21個村,2個社區,面積103.68平方千米,鎮政府駐龍興場龍華路266號(原龍興鎮政府駐地)。

龍興古鎮

龍興古鎮附:御臨鎮位於渝北區東南部,距區政府19千米。2006年轄御臨社區,下壩、人民、沙金、洞口、排花洞、高洞、和平7個行政村。1929年建舒家鎮,1941年改鄉,1958年改公社,1983年復置鄉。1997年,面積40平方千米,人口1.7萬,轄人民、上坪、上新、五龍、盤山、洞口、排花洞、大塘、沙金、敞口、高洞、和平、青年、下壩、龍崗等15個行政村。2003年,舒家鎮更名為御臨鎮。2007年底撤鎮併入龍興鎮。

附:天堡寨鎮位於渝北區南部,距區政府13千米。1941年建龍藏鄉,1947年併入龍興鄉,1951年復置龍藏鄉,1952年改天堡鄉,1958年併入龍興公社,1962年析置天堡公社,1984年復天堡鄉,後更名天堡寨鄉。1997年,面積21平方千米,人口1.2萬,轄高坡、天堡、大、大嶺、四楞、支援、沙岩、石筍、高筍、三橋、大丘、青林12個行政村。2003年撤銷,將三橋村、高筍村、青林村、支援村1、2組劃歸玉峰山鎮管轄,將其餘行政區域劃歸龍興鎮管轄。

古鎮文化

龍興古鎮距今已有600多年的歷史,文化遺產豐富,有多種形式建築景觀,人才輩出,歷代文化名人200多人,古鎮保留了許多傳統的民俗活動,如身歌、腰鼓、川劇坐唱等。土特產有龍興豆乾、老臘肉。龍興鎮以四周高、中間低的地勢結合生活適宜性而建,古建築高低層疊,布局適宜,結構嚴謹,鎮區空氣清新,風光秀麗,有鮮明巴渝特色的人文精神和民俗歷史,使古鎮具有很高的旅遊觀光價值和藝術欣賞價值。

主要景點

龍興老街

龍興古鎮

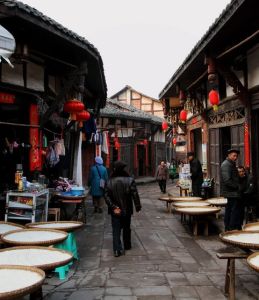

龍興古鎮當你漫步走在龍興古鎮那經過歲月磨礰已經不平整而顯得凹凸不平的石板街上,你可能體會到還沒有經過商業包裝和商業文化污染的小鎮生活的原生態。人們閒散的生活著,自在而不張揚,打發著悠悠的時間長河。

街是老街,青石砌成,細工鋪就;房是舊屋,懸樑挑檁,烏瓦白牆,小鎮就讓人回味。

不逢場,鎮裡就幽靜、恬淡。臨街的鋪面依然營業,卻少了顧客光顧。沒有買賣,人閒,端條凳在門前坐了侃龍門陣,間或就響起爽朗或是隱晦的笑聲。有人客走過,龍門陣暫時中斷,齊齊將眼光對準了路人,從街的那頭迎過來,又在街的這端送走,隨即收回眼光,評價路人的像貌神態,估諳路人的來龍去脈,要么延續剛才的話題。

一位上了年紀的剃頭匠在兩條老街相接的丁字拐處擺開攤子,在另一位同樣老者的頭上施展他的頂上功夫,動作熟練而輕巧。剪子與頭髮接觸的聲音有韻律有節奏的響著,一下一下撥動心靈深處記憶的琴弦。

老中醫相鄰著鋪開地攤,乾枯的植物枝桿莖葉的切片散發出濃郁的藥香。老中醫挽起袖子,對俯臥在條凳上的病人施展著推拿按摩。下頜上的白鬍子隨著他周而復始的推拿來回抖動。年輪在抖動中增加,歲月在抖動中流逝。

轉角有鋪面,經營些小面和包子饅頭之類的吃食,也兼買些茶水。茶水就招徠了清閒的老茶客,要了蓋碗茶,有口無心的飲。要么就湊了四人搓麻將。有人褪掉拖鞋,提了腿將腳放在條凳上,慢慢地摳著腳丫。有人裹了菸葉,塞在經年的苦蒿莖做成的煙桿里,緩緩吸著,火頭明滅,輕煙繚繞,周遭就多了嗆人的菸草香。

丁字拐老街的一豎用粗大的木柱、木樑、陡拱、木椽及烏黑的泥瓦搭成約四五十米的雨棚,讓歇息的人們避了雨的澆淋,避了日的暴曬,享了陰的清涼和風的吹拂。也使陡然暗下來的街道形成一個時間隧道,讓遊人從新城鎮穿越到老街區,走進明清時代。

劉家大院

龍興古鎮

龍興古鎮龍興鎮東臨長江支流御臨河,背依鐵山山脈石壁山,座落在四周高、中間低的小盆地里,為民間流傳“五馬歸巢”的寶地,是原江北縣有名的旱碼頭。我待的時間太短,又不逢場,體會不出來也感受不到旱碼頭的興盛景象。如果有過,恐怕也早已衰落,否則那保存下來的明清建築和街道也應早被水泥洋灰建築替代,如同那幢因出售景點換錢修建的立在鎮口高大巍峨但與古鎮風格格調絕不協調的政府辦公樓一樣。

不過在數百年間,龍興場還是出現了許多望族大戶,也許現在尚存的劉家大院和賀家寨可以證明這一切。賀家是當地的土著大戶。劉家則從璧山來此,先在賀家做事,以後獨立單幹,靠賀家支助的八百兩銀子發家,遂成龍興場有名的富紳。

劉家大院坐落在老街,三開間門臉,四層進深大院,深褐色的中國漆,白色粉牆,窗小,窗欞密,僅三四進中間有一狹小天井,光照欠缺,便有點陰慘慘的。加上屋裡擺設的老式家具,散發著一股陳腐的霉味,更覺寒氣逼人。唯中堂大廳掛著一副對聯,給晦暗的劉家大院增添一絲喜氣。對聯內容富貴洋溢,明顯阿諛奉承的口氣,是鄉紳祝賀劉家姑爺五十大壽的:宵漢鵬程騰九萬,錦堂鶴筭頃三千。橫額卻是一塊匾,題的三字:鶴鹿春。文字喜氣,承載文字的牌匾卻是新舊鮮明。懸掛對聯的木板油漆盡落,只勉強認得出字,保留了歷經數百年風雨的本來面目。橫匾則油麵刷金,顯得金碧輝煌,與沉重的古宅不相匹配,明顯是人為粉飾,畫蛇添足。

華夏祠堂

龍興古鎮

龍興古鎮轉過身來,面對大殿的戲樓再次吸引了我的目光。記得龍藏宮也有這樣一座戲樓,都搭建在寺廟的進口處。人在底下進出,戲在樓上扮演。就驚詫古鎮居民曾經有過如何豐富的文化生活。

戲樓雕樑畫棟,做工精細,人物花草,歷歷可數,經數百年而不朽,至今基本完好。奇的是左右各有帶頂圍廊,一樓一底,似伸出雙手將戲台摟住。想像當年,川戲鑼鼓敲得震天響,跑灘的藝人在台上賣力唱念做打,周遭圍廊、院壩就排開八仙桌,坐滿四鄉八村、周圍團轉趕來的戲迷。自然那一杯蓋碗沱茶是少不得的,面前也擱了一小堆沙炒花生,一小堆焦鹽瓜子。有講究的大戶人家,是要加碟京果明果,加碟米花糖,甚或還有碟敲碎的冰糖。一邊品著,一邊嗑著,一邊嚼著,一邊聚精會神的瞧戲、感嘆。頗有天下太平,鄉民同樂的味道。

我為戲樓躲過文革浩劫而倖存感到欣喜,為戲樓的建造工藝感到折服,同時也為將戲園子和寺廟結合在一起感到百思不解。佛門從來都是清靜之地,怎能容了紅塵亂世的恩恩愛愛,生離死別在自家的門口演繹。這豈不會攪了僧人功課,亂了和尚心性?就是做法事也不該在戲台上進行呀!居士老太無法回答這個疑問。現今已不會再在這裡演戲,供了禹王牌位。但建築尚存,疑問也永存。

私下揣摩,也許僅僅只是龍興場的地域特色,地方風俗,甚至僅僅只是一種嗜好,一種習慣。而這種嗜好和習慣一直在延續。緊臨龍興寺用老祠堂新改建的華夏宗祠,在幾乎相同的位置上同樣也築有戲台性質的樓閣,儘管戲台前空地狹小,幾無安放桌椅板凳之地,明顯不具備演出功能。或許龍興人固執的認為,在公眾集中的地方,就該有個戲樓子類似的建築才正統,合心目中的標準。

第一樓

前身為“第一婁”,距今600餘年。建文帝為感謝當地婁氏兄弟帶路而建。門樓三個字,據說為建文帝的親筆。

民俗博物館

龍興古鎮

龍興古鎮龍興博物館,一共有三個展廳,分別是農耕具、清雕花架子床和民俗工藝品展。正對著的展廳主要陳列渝北區和龍興地區徵集的清代雕花架子床,集中反映了內地以“川作”為代表的家具製作水平和風格。 這9張雕花大床,在造型上厚重莊穆,用料寬卓,尺寸較大,體態豐碩;製作上做工精細,刀工細膩,結構嚴謹;在裝飾上,雕刻講究,繁縟富麗,圖案內容豐富多彩,令人驚嘆:無一不是木雕中的珍器!

右邊展示的是由鄉土工藝美術師姜鳳鳴先生雕刻的三國及水滸人物像。姜鳳鳴先生是重慶市巴渝十大民間藝術家和重慶市民間工藝大師,他以拙樸的手法雕刻的各式人物神形具備,其雕刻的人物像是當今重慶地區民間工藝的代表作。

左邊是農耕工具和手工機具的展示,是特定時期農村經濟和農業文化的集中體現。中國是一個偉大的文明的古國,在漫長的歷史長河裡,中國為人類文明進步作出了巨大的貢獻,哺育中國文明新成長的源頭和動力,源自中國古代發達的農業,而發達農業的重要標誌是農耕具的不斷的向前發展。

古鎮傳說

龍興古鎮

龍興古鎮旅遊指南

古鎮特產

龍興豆乾:據說民國初年,龍興古鎮龍藏街中,一位黃姓老闆開起了一家冷酒館,其下酒菜豆腐乾綿扎香醇,遠近馳名,一天到晚座無虛席。其“遲開豆腐坊”後改為“龍筋豆乾坊”,傳至今日,已有數代,而且有了很多創新,來龍興古鎮

觀光旅遊的人們都習慣嘗一嘗這個土特小吃的風味,並帶上一些回去同親朋好友分享。

形象定位

隱逸都市:龍興古鎮是一處位於喧囂鬧市之中的人文“靜”土和世外桃源,田園與山水景觀相得益彰,自然與人文和諧統一,勾勒了一幅都市之中的田園山水畫卷。

明代:特指古鎮所表現的時代背景,在這裡,既再現了當年古鎮繁華的旱碼頭景象,又通過同一時代背景,不同旅遊類型的產品打造,擴充和延展了古鎮的“明代”主題,賦予了古鎮全新的內容。

田園古鎮:稻香竹屋的自然環境,樸實醇厚的民俗民風,讓這個都市之中圍合的巴渝小鎮樸實中滲透著恬靜和怡然自得。

核心創意

五大創意 :撥開雲霧見青山,解密龍興自然歷史人文空間。

門票價格

景區自然觀光門票:20元;泉世界門票:100元;峽谷觀光票:35元。紅旗河溝汽車北站有客車到龍興的,半個小時一班,很方便的。龍興古鎮主要是去看保存完好的古寺廟和老街。在龍興去吃豆花飯,看一看田園風光也可以。

交通信息

龍興古鎮交通十分發達,210國道、渝長高速公路從東南穿過,北與319國道相連,與周邊場鎮的公路四通八達。新開通的重慶外環高速路可以直達龍興。不久之後將會有公交在龍興與兩路之間行駛。