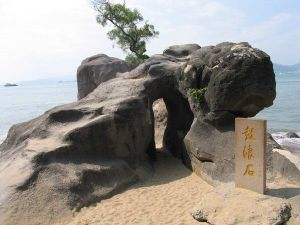

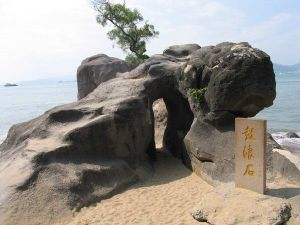

鼓浪石介紹

鼓浪石

鼓浪石宋代末年,對岸嵩嶼的李姓漁民,因出海捕魚遇風,就到圓沙洲上暫避風浪。日子一久,來此避風的漁民多了起來,形成“李厝澳”聚居區,即今“內厝澳”街區。廈門話“李”、“內”同音,“內厝澳”由“李厝澳”演變而來。

著名旅遊區

鼓浪石

鼓浪石

廈門有文字記載的歷史始於唐代,鼓浪嶼一直到了元朝末年才有人跡,“園沙洲”或“園仔洲”就是它的乳名。這個島嶼的西南端有一塊礁石,礁石已被海蝕成洞,每當海濤拍擊,發聲如擂鼓,便有了“鼓浪石”之譽。而島也因之得名“鼓浪嶼”,並在明代獲得官方的認可,予以正名。後來海岸抬高,浪濤再也打不到鼓浪石了,改叫鼓風石更貼切了。不過,人們已經不大在乎這些,供奉著一塊名石,也是美好的事呢。鼓浪嶼因為人們的鐘情和開發,已經擁有悠閒、浪漫、藝術等諸多元素,而這些元素是無法依附在“園沙洲”或“園仔洲”上的。

鼓浪石

鼓浪石 鼓浪石

鼓浪石2月27日下午,鼓浪語文化沙龍第七回在瑜珈村舉行。 6月26日晚,鼓浪語音樂沙龍第九回在鼓浪嶼海天堂構舉行。 7月31日晚,鼓浪語音樂沙龍第十回在鼓浪嶼...

“鼓浪語”文化社群2009大事記 “鼓浪語”文化社群2010大事記廈門鼓浪環島路系1989年建成的,長3880米,它從輪渡廣場起,往左邊走,經過皓月圓,大德記浴場,觀海園,菽莊花園等風景點,到達海濱浴場。往前走,穿過百...

簡介 特點 旅遊提示系1989年建成的,長3880米,它從輪渡廣場起,往左邊走,經過皓月圓,大德記浴場,觀海園,菽莊花園等風景點,到達海濱浴場。

簡介一直以來,我國研究文學史的專家都認為《鼓浪》只出版了6期,包括《魯迅全集》中有關《鼓浪》的注釋也是如此。 原來,在魯迅先生離開廈門之後,《鼓浪》又推出了...

鼓浪別墅酒店由香港中旅酒店管理有限公司管理的別墅式酒店,座落於風景秀麗的鼓浪嶼西南隅,依山傍海、坐擁天然海濱浴場,綠樹成蔭、巧借山景,把山、海、樹溶為一...

酒店信息浪,讀作làng,基本字義:1. 大波:波~。海~。巨~。風~。~濤。~潮(亦喻大規模的社會運動)。風平~靜;2. 像波浪起伏的:麥~。聲~;3. 沒有...

筆順編碼 詳細釋義 字意用法 康熙字典 說文解字廈門鼓浪別墅酒店座落於風景秀麗的鼓浪嶼西南隅,是鼓浪嶼島上的別墅式度假型酒店,這裡為客人展現的是獨具匠心的巴厘島建築風格,酒店的專有碼頭將使客人以最便捷...

酒店概況 交通信息 酒店客房 服務條款